5月11日のシンポジウム「持続可能な国家のビジョン~経済・福祉・環境のバランスは可能だ!~」が終わりました。

多くのみなさんに集まっていただくことができ、大成功だったと思います。

……が、私は当日の寒さ、というかここのところの温度の乱高下・異常気象と累積疲労にちょっとだけ負けて、軽い風邪を引いてしまいました。

大学や研究所の講義はなんとかこなしていますが。

ブログの更新もなかなかできず、気になっていました。

今日は、休養日――といっても、大学のテキスト『コスモス・セラピー――生きる自信の心理学』の原稿の最終見直しをしました――で、ちょとだけ更新しようと思い、何を書こうかと思いましたが、シンポジウムでは論集とはちがうことを話しましたので、その原稿を公表しておこうと思いました。

このブログで書いてきたことの繰り返し・要約という感じですが、短くまとめたものを読んでいただくことにも意味があるのではないかと思っています。

ぜひ、ご意見をお聞かせ下さい。

エコロジカルに持続可能な社会を創りうる心

エコロジカルに持続可能な社会を作るには、なぜそれが必要なのかという認識とぜひそれを創造というか再創造したいという強い情熱が必要である。正確な認識がなければ、行動は期待した効果をもちえない。強い情熱がなければ、本気の行動は生まれないからである。

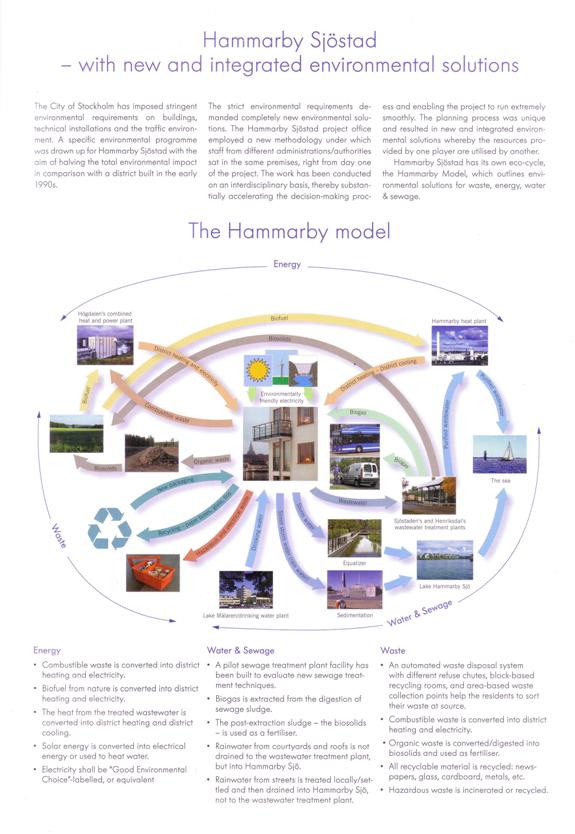

スウェーデン-北欧の人々、その指導者には六〇年代から一貫して、正確な認識と強い情熱があったようである。「持続可能な社会」というコンセプト自体北欧発である。

そこで我々は「スウェーデン・北欧に学びつつ、日本も緑の福祉国家にしたい」と考えてきた。

さて、地球環境の危機の原因が近代の経済‐産業システムにあることは、ほぼ論を待たない。欧米を中心とした近代社会は、近代科学‐技術‐産業の成長・発展によって大量生産‐大量消費‐大量廃棄を行ない、いわゆる「先進国」に限っては一時的に豊かな社会を作り出した。しかし、近代のシステムはスタートから、入口では資源の有限性、出口では地球の自己浄化能力の許容度という「限界」を抱えていたといえるが、そのことが十分自覚されないまま二百年あまり営まれ続け、結果として資源の枯渇、環境の汚染という深刻な問題を生み出した、といっていいだろう。

すでに六〇年代から「成長の限界」への警告はなされてきたし(『ローマクラブ・レポート 成長の限界』邦訳ダイヤモンド社)、いまや建前としては「持続可能な発展」は国際的に合意されるに到っているが、国際社会全体のいわば本音としての実際の対応は、適切な速度・規模でなされてきていないように見える。

幸いスウェーデンを先頭とする北欧諸国などは本格的に持続可能な社会に向かっているわけだが。

それにはいくつもの複雑な理由があるだろうが、もっとも根底には西欧先進国の人々、特にリーダーの心の中でほとんど無意識といってもいいくらい自明化されている、近代科学的な世界像・コスモロジーの問題があると思われる。デカルト『方法序説』に典型的に示されたような方法とその方法を適用することによって発展した近代科学のコスモロジーには、非常なプラス面と同時に深刻なマイナス面がある、と私は考えている。

近代科学のばらばらコスモロジー

近代科学の方法の第一のポイントは、「主客分離」である。自分がどう思うか、伝統社会がどう考えてきたか、自分たちがどう信じているかといった「主観」を脇におき、対象=客体そのものがどうなっているかを「客観」的に観察・研究するのである。

第二のポイントは、「分析」(と「総合」)である。観察する主体と分離して向こうに置かれた研究対象=客体の「全体」は、できるだけ小さな「部分」へと「分析」される。ばらばらにして「部分」へ還元するのである。

そしてそれぞれの「部分」がどうなっており、部分がどう組み合わさっているかを明らかにし、最後にばらばらの「部分」を元のかたちに組み立てる、つまり「総合」である。「部分」が組み合わされると、対象・客体の「全体」が分かったことになる。

この「デカルト的方法」は実に切れ味がよく、この方法を使うと、あらゆることが分かるように見えた。また、全体を部分の組み合わせとして捉えれば、組み合わせはどのようにでも変えられるから、実に便利だった。分析という方法が、さまざまなものを人間の都合のいいように組み換える「技術」を驚異的に発達させたといっていいだろう。その極みが「遺伝子組み換え技術」である。いのちのかたちを生み出す情報を分析し、組み換え、今までなかった新しいいのちのかたちを作り出すことさえできるようになったのである。

こうした近代科学の、主体(人間)と客体(研究対象)を分離し、さらに客体も部分へと分離・分析するという方法によって描き出された世界像を私はわかりやすく「ばらばらコスモロジー」と呼ぶことにしている。

私は、近代のばらばらコスモロジーには大きなマイナス面があると考えているが、それを含んで超えることによってしか前に進めないと考えていることと、公平を期すということもあるので、まず近代のプラス面について整理しておきたい(以下は、主に富永健一氏のきわめて明快な整理による。『近代化の理論』、『日本の近代化と社会変動』、『マックス・ウェーバーとアジアの近代化』、講談社学術文庫、参照)。

近代のプラス面

①まず技術面では、人力・畜力から機械力へと動力革命が行なわれ、さらに情報革命にまで発展してきた。これは、労働が効率的になり便利になるという意味では、もちろんプラスである。さらに富永氏は指摘しておられないが、「医療技術」の発達も挙げる必要がある。病気の克服は人類の長年の夢だったのだから、これも近代のすばらしい成果である(しかしそれが人口問題を引き起こしているという面がある)。

②経済面では、第一次産業から第二次・第三次産業へと比重が移り、自給自足経済から市場的交換経済(資本主義)へ発展してきた。これは、産業化→社会の生産力の飛躍的な向上→貧困の克服という面だけから見るとまちがいなくプラスである(しかし、「貧困の克服」はこれまでのところ先進国でしか実現していない)。

③法と政治の面では、法が伝統法から近代法へと発展し、政治では、封建制が近代国民国家へ、専制主義が民主主義へと発展した。「市民革命」の成果である。個々人が多くの不合理な制約から自由になったという意味で、決して後戻りしてはならない近代の大きな成果だというべきだろう。

④社会面では、社会集団は、家父長制家族から核家族へ、機能的未分化な集団から機能集団(組織)へと変化してきた。並行して、地域社会は村落共同体から近代都市へと「都市化」を遂げる。社会階層については、身動きのつかない身分階層から自由・平等で努力しだいで移動が可能な社会階層になってきた。抑圧的で硬直的な身分制から、自由・平等な社会になったことは、いうまでもなく「進歩」である。

⑤文化の面では、まず社会の主流の知識が神学的・形而上学的なものから実証主義的なものへと大変動を遂げた。いわゆる「科学革命」である。価値に関する面では、「宗教改革」と「啓蒙主義」によって、非合理主義から合理主義へという大きな変動・進歩があった。もちろんこれも、ある面、確かに大きな進歩・発展である(しかしそこからニヒリズムが生まれている)。

以上のような「近代化」の成果の主な部分に関しては、大変な成果であり進歩であり、そのプラス面に関しては、「決して後戻りしてはならない、できない。どころか、不十分なところはさらに進めなければならない」と、私は考えている。そういう意味で、全面肯定はしていないが、近代の成果は十分に評価しているつもりである。

また、こうした近代のプラス面があまりにも大きいために、多くの人にとって、あえてそれを否定し・超える社会システムを構想することが困難なのであろう。

近代のマイナス面

しかし、ばらばらコスモロジーをベースにした近代社会は、①ニヒリズム、②戦争の規模拡大、③地球環境問題、という三つのきわめて深刻なマイナス面をも生み出した、と私は捉えている。ここでは、テーマに沿って環境問題についてのみ述べる。

近代科学では、前述のように自然は自らとは分離した客体として分析的に認識される。さらに近代の科学技術は、分析的に認識され仕組みが分かった自然を組み換えることを目指す。そうした技術をベースに営まれる産業では、当然の流れとしてそうした自然は人間とは分離した利用する対象としての「資源」とのみ見なされがちだった。そして近代の経済システムおよび経済学では従来、自然は分離して外にある「経済外要素」と見なされたため、資源・浄化能力の両面の有限性が経済学者・経済人や政治家の視野・計算にはほとんど入ってきておらず、その傾向は現在まで強固に続いている。

そういう意味で、近代のばらばらコスモロジー的な価値観で固まった経済人や政治家によって主導されているかぎり、現在の経済‐政治システムが根本的に変更される見込みはなく、したがって資源の枯渇と大量廃棄による環境汚染は避けられず、持続可能な社会・世界の構築もほとんど不可能だと思われる。

それに対して、近代以前の人間は、多かれ少なかれ自然に対する畏怖・畏敬の念を持っていたと考えられる。また、とりわけアジア、アフリカ、ネイティヴ・アメリカ世界では、自然は神のような存在であり、かつ人間と切っても切れないつながりがあると感じられていた。日本の古神道的な感覚でも、山や川、森や巨木や巨岩などは「神」として崇められてきた。

だからといって、近代西欧以外でまったく環境破壊がなされなかったわけではない。しかし、そこに憚りやためらいや畏れといった強い歯止めもあったのではないだろうか。科学‐技術の未発達、産業の未発達とも相まって、環境破壊は一定限度に留まっていた。

近代西洋の科学、政治、経済などの分野の指導的人々の心の中から、自然と人間との本質的なつながりさらには一体性が見失われた時、自然を資源、つまり利用の対象としてのみ捉え、憚りなく大量使用‐大量浪費することも、使い終わって自分に用がなくなると大量廃棄することも可能になったのだと考えられる。

テーマに即していうと、「近代的な心のあり方が近・現代の極限的な環境破壊をもたらしている。したがって心のあり方が変わらなければ、環境問題を含めた近代の問題・マイナス面の根本的解決はありえない」と私は考えている。

現代科学のつながり・かさなりコスモロジー

空気、水、食べ物(植物、動物)、地球、太陽、太陽系、銀河、宇宙……それらなしには、生物としての人間は生きられない。人間は、人間以外の自然とのつながりなしには生きられないのである。

また、個人としての人間のいのちは自然とのつながりと先祖とのつながりによって生まれたものである。

こうしたことに改めて気づいていくと、「つながってこそいのち」ということができるのではないか。

近代のばらばらコスモロジーは方法としては有効だったが、本質的にはつながりを見失っている。

しかし幸いにして少なくとも現代科学では、すでにそうした近代科学的な世界像は克服されている。その主要な五つのポイントを挙げると次のとおりである。

一八六九年、ヘッケルによるエコロジー(生態学)の提唱から始まり、二十世紀全体を通して、地球上ではすべての非生命・環境とすべての生命(人間も含む!)が互いにバランスをとりながら一つのシステムをなしていることが明らかになってきた。

一九〇五年、アインシュタインの相対性理論により、宇宙は究極のところ「物質にすぎない」のではなくエネルギーからなっていることが明らかにされた。

一九四七年、ガモフが宇宙はたった一つのエネルギーの玉から爆発的に創発したという「ビッグバン仮説」を唱え、六十年をへていまや宇宙論の定説となっている。

一九五三年、ワトソンとクリックが遺伝子の二重ラセン構造を発見し、一九六二年にノーベル賞を受賞した。それをベースにした研究の積み重ねにより、すべての遺伝子が一つの源泉にたどれるのではないかと考えられるようになってきた。もしそうだとすると、それはすべての生命の一体性の発見ということになる。

一九七七年、プリゴジーヌの散逸構造の理論がノーベル賞を受賞し、物質には自己組織化・自己複雑化の能力があることが明らかになった。

以上のような現代科学の成果全体から、宇宙のすべてのものは本来一体であり、つながり合いかさなり合いながら、一つのエネルギー→物質→生命→心と進化し続けているといった、近代のばらばらコスモロジーとは全く異なる新しいコスモロジーが描き出されつつある。もともとは一つの極小のエネルギーの玉であった宇宙は一三七億年前に大爆発的な拡大を始め、次第に分化してそれぞれのかたちを成しさまざまに多様化してきたが、それはばらばらに分離したのではなく一体のままであり、つながり合ったまま自己組織化・自己複雑化=進化を続けている、と捉えられるのである。

とりわけエコロジーが明らかにしてきたのは、地球においては非生命・物質的な環境は生命とつながり合って一体のエコシステムをなしており、さまざまな生命も共通の先祖をもったいわば一つの家族だということである。

人間と、他の生命と、私たちの生きているスケールの自然としての地球環境と、もっとも大きなスケールとしての宇宙とが、区別・区分はあっても本来的に分離できない一体の存在であることへの気づきが自らのコスモロジー(世界観・人生観・価値観)になった時、「地球の環境=エコシステムを破壊することは自分を破壊することだ」と本気で感じざるをえなくなるだろう。逆の言い方をすると、「大きなスケールと長い期間で見れば、環境に利することこそ自分の利益だ」と本音で思うはずである。

つながりを深く認識した――頭でわかることから始まって、それが腹に収まり、ハートで実感しているというレベルにまでなった――時、つながりを大切にしたい、つながりを再創造したいという強い情熱が湧いてくるのではないだろうか。つながりコスモロジーの内在化が必要である。

そうした「つながり・かさなりコスモロジー」を真に自分のものとした人々が社会の主流になった時に初めて、必然的に資源の大量使用(‐資源の枯渇)‐大量生産‐大量消費‐大量廃棄‐環境の崩壊という流れにならざるをえない近代的な産業・経済システムとそれを前提にした政治システムを超える、新しい「持続可能な社会システム」を構築することが可能になるのではないか、と私は考えている。

↓参考になったら、お手数ですが、ぜひ2つともクリックしてメッセージの伝達にご協力ください。

人気blogランキングへ

人気blogランキングへ