話を先に進めましょう。

酸素はとても結合力の強い元素で、単独の原子の状態であることはほとんどなく、ふつうは2つが結びついてO2というかたちになります。

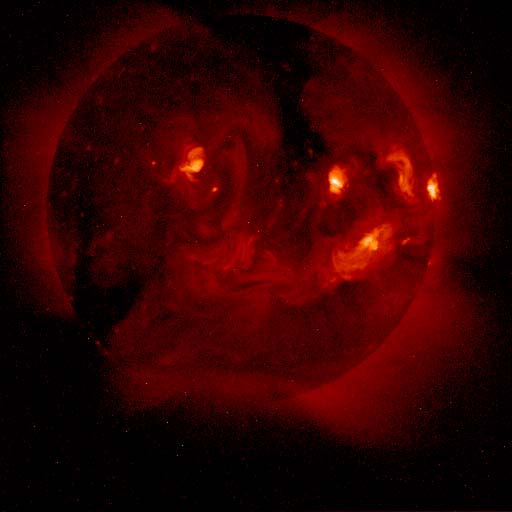

ところが光合成微生物や植物たちが出してくれた酸素の中にO3つまりオゾンになるものがあります。

ご存知のとおり、オゾンには紫外線を吸収する効果があります。

ごくわずかずつながら長い時間をかけてオゾンが大気圏の非常に高いところに一定量たまってくると、地上に注がれる紫外線の量がようやく減ってきます。

光合成をする生物にとっては、陸は海中より利用できる太陽エネルギーが多くて魅力的な場所でした。

しかし紫外線も強くて進出できなかったのですが、ここで、太陽の光の直射している陸上でも生命が生きていくことのできる条件が生まれたわけです。

*地球の大気は、高度20キロまでの対流圏、20―50キロの成層圏(この中20―30キロにオゾン層)、50―80キロの中間圏、80―500キロの熱圏、500―900キロの外気圏の5つの層からなっています。

そういう条件ができたのに、放っておくという手はありません。

実際、チャンスを逃さなかった生物たちがいたのです。

まず陸に上がったのは、太陽エネルギーをできるだけたくさん利用したい植物です(動物が先かもしれないという説もあるようですが、ここではこちらの説を採用しておきます)。

水の中よりもより光を多く取り入れられるので、上陸していく植物が出てきます。宇宙カレンダーの12月19日(4億3千9百万年前、シルル期)のことです。

植物が陸に上がると、それが食べ物になりますから、それを追って動物も陸に上がっていきます。12月20日(4億8百万年前)、デヴォン期のことです。

最初に上陸したのは、動物といっても昆虫だったようです。

生命が創発してから35億年間、ずっと海の中にいた生命たちがまったくちがった環境である陸へと冒険というほかない進出を果たしていったのです。

さて、この段階で起こったこと、そして今の私たちにそのままつながっている重要なことは、この地球では微生物と植物と動物が支えあい、相互依存して生きているということです。

繰り返すと、私たちは生きているわけですが、生きているということは息をするということです。

息をするには空気がなければいけない。

空気の中の酸素がなければいけない。

もちろん酸素原子は宇宙の初めのころに出来ていますが、様々な爆発=燃焼のためにほとんどが炭素と結びついていたと推測されています。

そうした炭素と結合した酸素を分離して、この地球上の大気圏の分子酸素(つまりO2)にしてくれたのは、酸素発生型バクテリアや植物なのです。

その酸素を吸って動物たちは生きています。

そして動物は、二酸化炭素・炭酸ガスを吐き出します。

植物は、動物が出した炭酸ガスの中の炭素と水から炭水化物を光合成し、栄養にしていきます。

炭水化物に含まれる炭素は、動物の中でたんぱく質や脂肪の一部になっていきます。

動物や植物が死ぬと、微生物によって分解され、炭素は二酸化炭素として空気中にもどっていきます。

これを生物学・生態学の用語で「炭素循環」といいます。

こういうふうに、炭素は空気―植物―動物―微生物の間を巡っています。

つまりある時は空気だった炭素が、ある時は植物の体になり、ある時は動物の体になり、ある時は微生物の体になったり、また微生物によって分解されて空気にもどったりするわけです。

筆者は、しばしば大きな木のあるところに行って、深呼吸しながら、こんなことを思います。

「そうか、今私が吸っている空気の中の酸素は、この木が出してくれたものかもしれない。

私が吐き出している二酸化炭素を、やがてこの木が吸ってくれるだろう。

私ではなかった空気中の酸素が、私のからだの一部になり、私のからだの一部だった炭素が酸素と結合して出ていって、私ではなくなり、その炭素は私ではない木の一部になっていく……。

空気と私と木とは、酸素と炭素を通じてまちがいなくつながっている。

自然と分離した私だけで生きていられるような『私』なんていないのだ。

私はまちがいなく宇宙とつながって一つだ……」と。

何より私たち動物は、自力で太陽エネルギーを生命エネルギーに換えることはできませんから、植物かその植物を食べて生きている他の動物を食べさせてもらうことによって、間接的に太陽エネルギーを生命エネルギーとして得ているわけです。

その植物や動物は、死ぬと腐敗して、つまり微生物によって分解され、簡単な化合物に帰ります。

その化合物は、やがてまた別の植物の栄養として吸収されていきます。

これは、生物学の用語では「食物連鎖」と呼ばれるものです。

循環は、炭素や酸素だけのことでなく、生物の体を形成するすべての元素で起こっているのです。

かつて、生物の世界は「強食弱肉」と「生存闘争」の世界だいう、かなり短絡的なイメージのあった時代がありました。

文科系の学生たちに聞くかぎりでは、この後の話をするまで、ずっとそういうイメージだったという人の数も少なくありません。

ネット学生のみなさん、だいじょうぶですか?

しかし、今では一見そう見える生物の関係を、個体と個体ではなく、種相互の関係として見直すと、そこにはあるバランスが保たれていることがわかってきています。

これは、1869年、ヘッケルがエコロジー(生態学)を提唱してから100年以上の積み重ねの中で、疑う余地のないほど明らかになっていることです。

もっとも有名なのは、北アメリカ――記憶ではロッキー山脈の麓のあたり――で、シカが天敵に食べられてかわいそうだと思った動物愛護家たちが、オオカミやコヨーテやピューマなどをライフルで撃ち殺して絶滅させかかった時の話です。

天敵がほとんどいなくなったお陰で、確かに当座はシカは好きなように繁殖できたのです。

ところが、シカは地域の木や草を食べます。

繁殖しすぎたシカたちは、その地域の植物を食べ尽くし、植物が全滅になりそうになります。

そうすると、食べ物がなくなって、シカは自滅-絶滅の危機に追やられることになったのです。

こういうふうに、1匹1匹のシカを見ると、天敵に食べられることは不幸なことですが、全体としてみると、適当な数が食べられて減らなければ地域の生命全体のバランスが崩れ、種全体が絶滅しかねなくなるのです。

シカは植物を食べ、そのシカを食べたオオカミも、やがて死んで、微生物のエサになります。

そして分解された化合物を、また植物が吸収していきます。

そういうふうに、長いタイム・スケールでよく見ていくと、オオカミもひたすら食べる側にだけいるわけではないことがわかります。

実際にはもっともっと複雑ですが、ともかくある地域に存在するさまざまな生命の種の間に(そしてその場所そのものとも)微妙なバランスが保たれることによって、全体が維持されているのです。

こういうふうに、ある環境とそこに生きる生物の多様な種がバランスを保ちながら1つのシステムを形成していることを「エコ・システム(生態系)」ということは、多くの方がご存知のとおりです(より詳しいことはエコロジーの本で学んでください)。

もちろん、生物同士の間にある種の争いがないわけではありません。

しかしそれは、ひたすらどれかが勝ってあとはすべて滅ぼされるというふうな闘争ではなく、「競争的共存・共存的競争」がなされているのだといわれています。

例えばごく身の周りの草むらをよく観察してみてください。

実に多様な植物が、栄養や日光を得るための競争をしています。

しかし、決してどれか1つの草だけが他の草を枯らして繁栄し続けるということはありません(一時的にそう見える場合はありますが)。

そして、その草むらには実に様々な虫たちが生きているはずです。

草の根元の土の中には、ミミズやオケラや様々な微生物などが住んでいるでしょう。

そうした生き物たちは、競争しながら、同時に共存・相互依存もしているのです。

そういうふうに、微生物と植物と動物の相互依存が20億年前からこの地球上で始まっていて、微生物と動物と植物はつながっているわけです。

あるいはもっと言えば、もともと同じ宇宙の一部がそれぞれ、微生物、植物、動物という区別できるかたちを現わしながら(分化)、つながりあい働きあっている(統合)といえるでしょう。

実に多様に分化しながら統合された1つのシステムを形成していくのが、宇宙の進化に一貫したかたちだということが、ここでも読み取れるようです。

人気blogランキングへ

↑授業に感動してくださった方、こういうコスモロジーをたくさんの人に知ってもらいたいと思う方、クリックして協力してください。