今週も大峯奥駈道を攻めます。この写真は先週登った大普賢岳から見た稲村が岳ですが、右に、いいね!の親指のようなものが見えますよね。これがどうも気になったわけで、稲村が岳というより、この親指、大日山に登ってきました!いいね!はFacebook→Metaに社名が変わり、どうなるのでしょう?

稲村が岳は大峰山登山口の少し手前の母公堂にあります。8時過ぎに着くと10台程度の駐車場はすでに一杯で今日も路駐です。ちなみに近くには名水ゴロゴロ水と、洞川温泉があるため、有料駐車場は沢山ありますが、少し先に行くとスペースはあります。この山域は車でないと日帰りは無理です。

大峰山寺のお膝元、見事に手入れされた杉林を登ります。

急坂もなく、快適な登りを進むと紅葉が始まります。

まだ浅い紅葉が美しい!

50分ほど登ると、尾根にでます。法力峠と言いますが、どんな力で切り開いたのか?

さらに尾根を50分進むと、山上辻の稲村小屋が現れます。ここは、山上ヶ岳(大峰山)への分岐となります。

これが大日山。これ登れるんか?穂先に紅葉が見られます。北アルプス槍ヶ岳の穂先とは随分違いますが、雰囲気は堂々の大峯の槍です。

大峰の槍、までは笹の尾根道を進みます。

穂先の根元。木がびっしり生えていて、これなら登れそう。

とはいえ、結局梯子と鎖で攀じ登らざるを得ないわけです。

山頂は残念ながら眺望はありませんが、大日如来を祀る社があります。剣が鎮座しているはずとの事で探している2組と会いました。そのような物はありませんでした。もしあれば避雷針になってしまいそうな場所です。

かろうじて山上ヶ岳が見えました。

大日山を降りて登り返すと、直ぐに稲村が岳山頂に着きます。

ここはいい眺めでこれまで登った山たちと再会できました。

山上ヶ岳、大峰山。すでに冬支度で山頂の大峰山寺はクローズだそうです。

先週登った大普賢岳。雲がかかり、あのアップダウンをお見せできなくて残念。

そしていつも山頂が隠れている弥山と八経ヶ岳。

下は山上ヶ岳に向かう尾根から、女人結界門のあるレンゲ辻で降るコースとなります。以前山上ヶ岳に登った時、レンゲ辻経由下山する予定でしたが、コース状況が良くないとの事でやめたルートです。

紅葉はもう最高にキレイ!ですが、先週同様人影はなく、トレースもわかりにくい。昼を過ぎるともう夕方の気配となり、静寂感と相まって、寂しいです。これがいいんです。

レンゲ辻の結界門まで来ました。女性が1人恨めしそうに門を眺めています。聞くと300名山も残すところ40座弱のツワモノ!でした。やはり、今時の女人禁制には異議あり!

ここからは急な下りとなります。ルートを外さないよう、尻餅つかないよう、結構慎重に降りました。

途中からは沢となり、夏ならばマイナスイオンを拡散させる素敵な下りになるのでしょう。

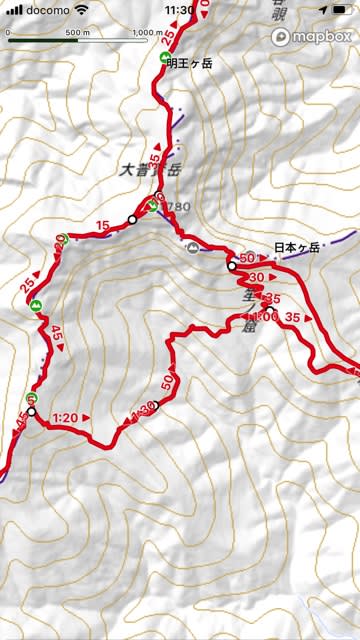

今日は初めてYAMAPのお世話になりました。なかなか便利でした。

ちなみに周囲の位置関係はこんな感じです。山上ヶ岳、大普賢岳、八経ヶ岳の位置関係です。ご参考まで。

今日は少し雲がかかって残念

紅葉は1,000m以上でうつくしぃ!

稲村が岳は、山上ヶ岳が女人禁制のため女性のための大峰山といわれる

そのせいか、単独の女性が結構多い

レンゲ辻までのトラバースは、急斜に細い道がつけられていてなかなか怖い

相変わらず、高所恐怖症でこの山も怖!

締めはお馴染みの洞川温泉センターで

お一人様700円也