8/13,14で出羽三山(羽黒山、月山、湯殿山)

左から湯殿山神社、月山神社、出羽神社。

羽黒山には多くの神様が祀られています。権現は、聖観世音菩薩、伊氏波神(いではのかみ:出羽の語源と思われる)、稲倉魂命(うかのみかのみこと)。権現とは、山を守護する神仏の事とされています。

2番目にお参りするのは月山神社。死後の世界を司る月読命が祀られています。本宮は月山(1,989m)山頂に鎮座しています。白装束でお詣りする人たちが絶えません。権現は月読命と阿弥陀如来。

9合目にはこの真名井神社が、

8合目には中の宮が祀られていて、体力に合わせたお詣りが可能です。

湯殿山神社は、死からの再生を司るといわれ、現世、死後、再生の順にお詣りするのが良いとされます。僕は日程の都合上、湯殿山、羽黒山、月山の順番でした。元もとここは湯殿山総本寺龍水寺として807年に弘法大師により建立されました。明治になり出羽三山神社に併合されて今に至ります。権現は、大日如来、大山氏神(山の神)、大己貴(建国の神)、少彦名命(医薬神)。

湯殿山は、山頂(1,500m)に立ち入ることはできません。

月山に通じる登山道から少し離れた場所に山頂があります。湯殿山神社は、その山頂もそうですし、神社自体も、言わず語らず、とされ、御神体に直接触れることのできる珍しい神社でありながら、そこでの体験をこのブログでも詳述が憚られる場所とされています。御神体はお湯の溢れる岩の塊で、参拝者は裸足でその御神体に上り、触れることができます。

さて、湯殿山、羽黒山と周り、その日は月山8合目駐車場で一夜を明かします。夜は台風の影響で大雨でしたが、今日は次第に天気は回復するはずです。朝、雨は止んだものの、辺りはガスで覆われています。それでも待ちきれずに登り始めます。

登山道は昨夜の雨で川と化しています。

しかしどうでしょう、9合目を過ぎるあたりからこの青空が広がりました。

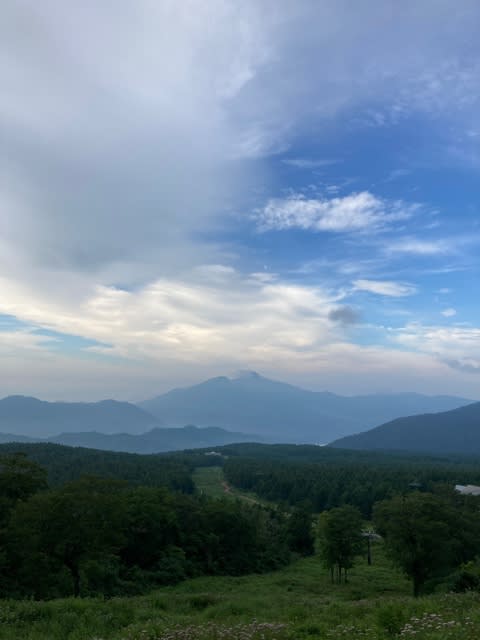

月山山頂が綺麗に姿を表しました。

月山山頂では、360度の眺望を独り占めさせていただきました。

南に吾妻山。

東の蔵王連峰。

北に鳥海山。

ガスの晴れたお花畑と鳥海山。素晴らしい景色でした。

と、出羽、月山、湯殿山神社をお参りしてきました。ここは山形県北西部に広がる連山で、中央に月山、北西に羽黒山、南西に湯殿山を従えます。593年、崇峻天皇の子、蜂子皇子により開山されました。以来、仏教、修験道の中心として全国から役行者、弘法大師などそうそうたる修験僧が集まり、一時は熊野、大峰山にも勝る勢力を誇ったそうです。現在では、明治の廃仏毀釈により羽黒山神社として統一されていますが、成立や由来を辿ると仏教と修験道の特色が混在している事がよく分かります。

お参りするのには順番があります。まず、現世の御利益に預かれる羽黒山からお参りします。

羽黒山にある三神合祭殿。羽黒山の山頂414m)はこの辺り、となります。出羽神社、月山神社、湯殿山神社の三神が並んで祀られています。羽黒山神社、という神社はありません。月山の冬は豪雪地帯として知られ、参詣は不可能なため、月山神社と湯殿山神社はここでも祀られているそうです。余談ですが、僕も以前夏スキーをしに月山に来ました。雪が溶ける6月にやっとリフトが動くほどの豪雪地帯です。冬はリフトが雪にスッポリと埋まっているんですね。

左から湯殿山神社、月山神社、出羽神社。

羽黒山には多くの神様が祀られています。権現は、聖観世音菩薩、伊氏波神(いではのかみ:出羽の語源と思われる)、稲倉魂命(うかのみかのみこと)。権現とは、山を守護する神仏の事とされています。

2番目にお参りするのは月山神社。死後の世界を司る月読命が祀られています。本宮は月山(1,989m)山頂に鎮座しています。白装束でお詣りする人たちが絶えません。権現は月読命と阿弥陀如来。

9合目にはこの真名井神社が、

8合目には中の宮が祀られていて、体力に合わせたお詣りが可能です。

湯殿山神社は、死からの再生を司るといわれ、現世、死後、再生の順にお詣りするのが良いとされます。僕は日程の都合上、湯殿山、羽黒山、月山の順番でした。元もとここは湯殿山総本寺龍水寺として807年に弘法大師により建立されました。明治になり出羽三山神社に併合されて今に至ります。権現は、大日如来、大山氏神(山の神)、大己貴(建国の神)、少彦名命(医薬神)。

湯殿山は、山頂(1,500m)に立ち入ることはできません。

月山に通じる登山道から少し離れた場所に山頂があります。湯殿山神社は、その山頂もそうですし、神社自体も、言わず語らず、とされ、御神体に直接触れることのできる珍しい神社でありながら、そこでの体験をこのブログでも詳述が憚られる場所とされています。御神体はお湯の溢れる岩の塊で、参拝者は裸足でその御神体に上り、触れることができます。

このように、三山を参拝することにより、羽黒山て現世利益、月山で死後の世界を体験し、湯殿山で生まれ変わりを果たすという、三関三度を実感できます。

さて、湯殿山、羽黒山と周り、その日は月山8合目駐車場で一夜を明かします。夜は台風の影響で大雨でしたが、今日は次第に天気は回復するはずです。朝、雨は止んだものの、辺りはガスで覆われています。それでも待ちきれずに登り始めます。

登山道は昨夜の雨で川と化しています。

しかしどうでしょう、9合目を過ぎるあたりからこの青空が広がりました。

月山山頂が綺麗に姿を表しました。

月山山頂では、360度の眺望を独り占めさせていただきました。

南に吾妻山。

東の蔵王連峰。

北に鳥海山。

ガスの晴れたお花畑と鳥海山。素晴らしい景色でした。

こうして東北有数のパワースポット、出羽三山を周り、改めてこの山域の素晴らしさを実感しました。

尚、この東北の旅ですが、諸般の事情により、ここで一旦中止し、東京に戻ります。北東北の山々が残りましたが、次の旅で踏破を目指したいと思います。取り急ぎ。

メモ

!ピークハントではなく、じっくり回りたい

!羽黒山 聖観世音菩薩、伊氏波神(産土神)、稲倉御魂命(穀物神)

!月山は雪の多い山、スキーは6月から

阿弥陀如来、月読神(農耕神)

!湯殿山、芭蕉の俳句、ミイラ

真如海上人 湯殿山総本寺瀧水寺大日坊

湯殿山は807年、弘法大師により開山

明治の廃仏毀釈により出羽三山神社の管理に

大日如来、大山氏神(山の神)、大己貴命(建国神)、少彦名命(医薬神)

!山上はお花畑の楽園