【書評】規制の虜 グループシンクが日本を滅ぼす

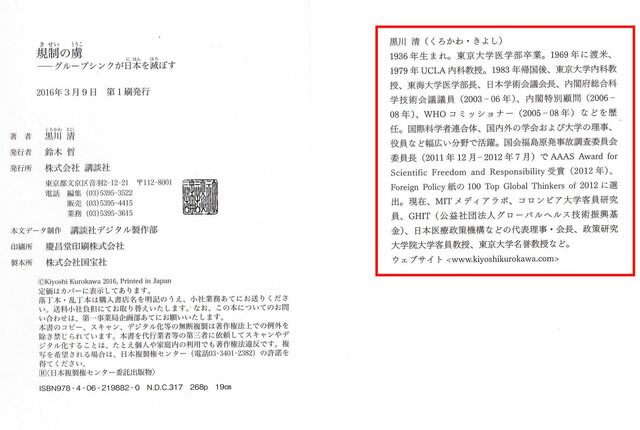

この本の著者は「黒川清」氏だが、311(2011/3/11)福島原発事故の事故原因を究明するため国会事故調(東京電力福島原子力発電所事故調査委員会)が事故後国会(衆参)の全会一致で設立され約半年の調査を経て報告されたが、その調査委員会の委員長が記した書だ。

この国会事故調のことは従前のブログ記事でも何度か記しているのだが、調査報告書が提出されたのは2012年7月5日だが、この本の発刊は2016年3月9日と、事故調発表から約4年を経て、黒川元委員長の所感が記されているという内容だ。

この本で、黒川氏の上げる重要ワードは「規制の虜」(とりこ)、「マインドセット」、「グループシンク」、「変われなかった」などがある。それぞれの意味するところは以下だ。

➀規制の虜(とりこ)

規制機関が被規制側の勢力に実質的に支配されてしまうような状況であり、この状況下では、被規制産業が規制当局をコントロールできてしまう余地がありうる。政府の失敗の1つである。

②マインドセット(思い込み)

どこどこの権威ある機関が管理しているから安全だなどという思い込み。このことは、権威機関や有識者とされる権威者

、マスメディア報道などに嘘、間違い、隠蔽、偏向などはないと思考するのも同様だろう。

③グループシンク(集団浅慮)

集団で合意形成をすることによって、かえって不合理な結論や行動を引き出してしまうこと。 「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがあるが、これと反対のデメリットが生じることもあり得るということだ。

④変われなかった

この福島原発の世界最大規模の原発事故を通して、これで公開して、以後相当変わるだろう、変わらないはずがないと多くの国民は思ったに違いない。しかし、この本でも黒川氏は述べているが、国会が全会一致で決めた委員会報告も、その後4年を経て、この報告への関心はおよそ薄くそんな報告があったのかという気風が強く、いささかも反省の気持ちが感じられないことを嘆いている。これに比べると、欧米各国の報が、この報告内容に関心を示している。しかも、ドイツなどでは、原子力を撤廃することを決め、ウロ戦争のガスエネルギー供給のため、昨年末までの全撤廃がやや延期されているが残る2つの原発も今年4月には閉炉の予定で進められている。

この問題は原発だけではない。先の敗戦で、もう戦争はこりごりだと思った国民は大多数だろう。しかし、今回の岸田政権は、この戦争準備と原発再開を宣言しているという驚愕の動きとなっているのだ。

以下に国会事故調の黒川氏の記した事故調「はじめに」を再々度転載しておく。

-----------------------------------------------------

国会事故調(2012年7月5日発表)

はじめに

福島原子力発電所事故は終わっていない。

これは世界の原子力の歴史に残る大事故であり、科学技術先進国の一つである日本で起きたことに世界中の人々は驚愕した。世界が注目する中、日本政府と東京電力の事故対応の模様は、日本が抱えている根本的な問題を露呈することとなった。

福島第一原子力発電所は、日本で商業運転を始めた 3 番目の原子力発電所である。

日本の原子力の民間利用は、1950 年代から検討が始まり、1970 年代のオイルショックを契機に、政界、官界、財界が一体となった国策として推進された。

原子力は、人類が獲得した最も強力で圧倒的なエネルギーであるだけではなく、巨大で複雑なシステムであり、その扱いは極めて高い専門性、運転と管理の能力が求められる。先進各国は、スリーマイル島原発事故やチェルノブイリ原発事故などといった多くの事故と経験から学んできた。世界の原子力に関わる規制当局は、あらゆる事故や災害から国民と環境を守るという基本姿勢を持ち、事業者は設備と運転の安全性の向上を実現すべく持続的な進化を続けてきた。

日本でも、大小さまざまな原子力発電所の事故があった。多くの場合、対応は不透明であり組織的な隠ぺいも行われた。日本政府は、電力会社 10 社の頂点にある東京電力とともに、原子力は安全であり、日本では事故など起こらないとして原子力を推進してきた。

そして、日本の原発は、いわば無防備のまま、3.11 の日を迎えることとなった。

想定できたはずの事故がなぜ起こったのか。その根本的な原因は、日本が高度経済成長を遂げたころにまで遡る。政界、官界、財界が一体となり、国策として共通の目標に向かって進む中、複雑に絡まった『規制の虜(Regulatory Capture)』が生まれた。

そこには、ほぼ 50 年にわたる一党支配と、新卒一括採用、年功序列、終身雇用といった官と財の際立った組織構造と、それを当然と考える日本人の「思いこみ(マインドセット)」があった。経済成長に伴い、「自信」は次第に「おごり、慢心」に変わり始めた。

入社や入省年次で上り詰める「単線路線のエリート」たちにとって、前例を踏襲すること、組織の利益を守ることは、重要な使命となった。この使命は、国民の命を守ることよりも優先され、世界の安全に対する動向を知りながらも、それらに目を向けず安全対策は先送りされた。

3.11 の日、広範囲に及ぶ巨大地震、津波という自然災害と、それによって引き起こされた原子力災害への対応は、極めて困難なものだったことは疑いもない。しかも、この 50 年で初めてとなる歴史的な政権交代からわずか 18 か月の新政権下でこの事故を迎えた。当時の政府、規制当局、そして事業者は、原子力のシビアアクシデント(過酷事故)における心の準備や、各自の地位に伴う責任の重さへの理解、そして、それを果たす覚悟はあったのか。「想定外」「確認していない」などというばかりで危機管理能力を問われ、日本のみならず、世界に大きな影響を与えるような被害の拡大を招いた。この事故が「人災」であることは明らかで、歴代及び当時の政府、規制当局、そして事業者である東京電力による、人々の命と社会を守るという責任感の欠如があった。

この大事故から9か月、国民の代表である国会(立法府)の下に、憲政史上初めて、政府からも事業者からも独立したこの調査委員会が、衆参両院において全会一致で議決され、誕生した。

今回の事故原因の調査は、過去の規制や事業者との構造といった問題の根幹に触れずには核心にたどりつけない。私たちは、委員会の活動のキーワードを「国民」「未来」「世界」とした。そして、委員会の使命を、「国民による、国民のための事故調査」「過ちから学ぶ未来に向けた提言」「世界の中の日本という視点(日本の世界への責任)」とした。限られた条件の中、6か月の調査活動を行った総括がこの報告書である。

100 年ほど前に、ある警告が福島が生んだ偉人、朝河貫一によってなされていた。

朝河は、日露戦争に勝利した後の日本国家のありように警鐘を鳴らす書『日本の禍機』を著し、日露戦争以後に「変われなかった」日本が進んで行くであろう道を、正確に予測していた。

「変われなかった」ことで、起きてしまった今回の大事故に、日本は今後どう対応し、どう変わっていくのか。これを、世界は厳しく注視している。この経験を私たちは無駄にしてはならない。国民の生活を守れなかった政府をはじめ、原子力関係諸機関、社会構造や日本人の「思いこみ(マインドセット)」を抜本的に改革し、この国の信頼を立て直す機会は今しかない。この報告書が、日本のこれからの在り方について私たち自身を検証し、変わり始める第一歩となることを期待している。

最後に、被災された福島の皆さま、特に将来を担う子どもたちの生活が一日でも早く落ち着かれることを心から祈りたい。また、日本が経験したこの大事故に手を差し伸べてくださった世界中の方々、私たち委員会の調査に協力、支援をしてくださった方々、初めての国会の事故調査委員会誕生に力を注がれた立法府の方々、そして、昼夜を問わず我々を支えてくださった事務局の方々に深い感謝の意を表したい。

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)

委員長 黒川 清

この本の著者は「黒川清」氏だが、311(2011/3/11)福島原発事故の事故原因を究明するため国会事故調(東京電力福島原子力発電所事故調査委員会)が事故後国会(衆参)の全会一致で設立され約半年の調査を経て報告されたが、その調査委員会の委員長が記した書だ。

この国会事故調のことは従前のブログ記事でも何度か記しているのだが、調査報告書が提出されたのは2012年7月5日だが、この本の発刊は2016年3月9日と、事故調発表から約4年を経て、黒川元委員長の所感が記されているという内容だ。

この本で、黒川氏の上げる重要ワードは「規制の虜」(とりこ)、「マインドセット」、「グループシンク」、「変われなかった」などがある。それぞれの意味するところは以下だ。

➀規制の虜(とりこ)

規制機関が被規制側の勢力に実質的に支配されてしまうような状況であり、この状況下では、被規制産業が規制当局をコントロールできてしまう余地がありうる。政府の失敗の1つである。

②マインドセット(思い込み)

どこどこの権威ある機関が管理しているから安全だなどという思い込み。このことは、権威機関や有識者とされる権威者

、マスメディア報道などに嘘、間違い、隠蔽、偏向などはないと思考するのも同様だろう。

③グループシンク(集団浅慮)

集団で合意形成をすることによって、かえって不合理な結論や行動を引き出してしまうこと。 「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがあるが、これと反対のデメリットが生じることもあり得るということだ。

④変われなかった

この福島原発の世界最大規模の原発事故を通して、これで公開して、以後相当変わるだろう、変わらないはずがないと多くの国民は思ったに違いない。しかし、この本でも黒川氏は述べているが、国会が全会一致で決めた委員会報告も、その後4年を経て、この報告への関心はおよそ薄くそんな報告があったのかという気風が強く、いささかも反省の気持ちが感じられないことを嘆いている。これに比べると、欧米各国の報が、この報告内容に関心を示している。しかも、ドイツなどでは、原子力を撤廃することを決め、ウロ戦争のガスエネルギー供給のため、昨年末までの全撤廃がやや延期されているが残る2つの原発も今年4月には閉炉の予定で進められている。

この問題は原発だけではない。先の敗戦で、もう戦争はこりごりだと思った国民は大多数だろう。しかし、今回の岸田政権は、この戦争準備と原発再開を宣言しているという驚愕の動きとなっているのだ。

以下に国会事故調の黒川氏の記した事故調「はじめに」を再々度転載しておく。

-----------------------------------------------------

国会事故調(2012年7月5日発表)

はじめに

福島原子力発電所事故は終わっていない。

これは世界の原子力の歴史に残る大事故であり、科学技術先進国の一つである日本で起きたことに世界中の人々は驚愕した。世界が注目する中、日本政府と東京電力の事故対応の模様は、日本が抱えている根本的な問題を露呈することとなった。

福島第一原子力発電所は、日本で商業運転を始めた 3 番目の原子力発電所である。

日本の原子力の民間利用は、1950 年代から検討が始まり、1970 年代のオイルショックを契機に、政界、官界、財界が一体となった国策として推進された。

原子力は、人類が獲得した最も強力で圧倒的なエネルギーであるだけではなく、巨大で複雑なシステムであり、その扱いは極めて高い専門性、運転と管理の能力が求められる。先進各国は、スリーマイル島原発事故やチェルノブイリ原発事故などといった多くの事故と経験から学んできた。世界の原子力に関わる規制当局は、あらゆる事故や災害から国民と環境を守るという基本姿勢を持ち、事業者は設備と運転の安全性の向上を実現すべく持続的な進化を続けてきた。

日本でも、大小さまざまな原子力発電所の事故があった。多くの場合、対応は不透明であり組織的な隠ぺいも行われた。日本政府は、電力会社 10 社の頂点にある東京電力とともに、原子力は安全であり、日本では事故など起こらないとして原子力を推進してきた。

そして、日本の原発は、いわば無防備のまま、3.11 の日を迎えることとなった。

想定できたはずの事故がなぜ起こったのか。その根本的な原因は、日本が高度経済成長を遂げたころにまで遡る。政界、官界、財界が一体となり、国策として共通の目標に向かって進む中、複雑に絡まった『規制の虜(Regulatory Capture)』が生まれた。

そこには、ほぼ 50 年にわたる一党支配と、新卒一括採用、年功序列、終身雇用といった官と財の際立った組織構造と、それを当然と考える日本人の「思いこみ(マインドセット)」があった。経済成長に伴い、「自信」は次第に「おごり、慢心」に変わり始めた。

入社や入省年次で上り詰める「単線路線のエリート」たちにとって、前例を踏襲すること、組織の利益を守ることは、重要な使命となった。この使命は、国民の命を守ることよりも優先され、世界の安全に対する動向を知りながらも、それらに目を向けず安全対策は先送りされた。

3.11 の日、広範囲に及ぶ巨大地震、津波という自然災害と、それによって引き起こされた原子力災害への対応は、極めて困難なものだったことは疑いもない。しかも、この 50 年で初めてとなる歴史的な政権交代からわずか 18 か月の新政権下でこの事故を迎えた。当時の政府、規制当局、そして事業者は、原子力のシビアアクシデント(過酷事故)における心の準備や、各自の地位に伴う責任の重さへの理解、そして、それを果たす覚悟はあったのか。「想定外」「確認していない」などというばかりで危機管理能力を問われ、日本のみならず、世界に大きな影響を与えるような被害の拡大を招いた。この事故が「人災」であることは明らかで、歴代及び当時の政府、規制当局、そして事業者である東京電力による、人々の命と社会を守るという責任感の欠如があった。

この大事故から9か月、国民の代表である国会(立法府)の下に、憲政史上初めて、政府からも事業者からも独立したこの調査委員会が、衆参両院において全会一致で議決され、誕生した。

今回の事故原因の調査は、過去の規制や事業者との構造といった問題の根幹に触れずには核心にたどりつけない。私たちは、委員会の活動のキーワードを「国民」「未来」「世界」とした。そして、委員会の使命を、「国民による、国民のための事故調査」「過ちから学ぶ未来に向けた提言」「世界の中の日本という視点(日本の世界への責任)」とした。限られた条件の中、6か月の調査活動を行った総括がこの報告書である。

100 年ほど前に、ある警告が福島が生んだ偉人、朝河貫一によってなされていた。

朝河は、日露戦争に勝利した後の日本国家のありように警鐘を鳴らす書『日本の禍機』を著し、日露戦争以後に「変われなかった」日本が進んで行くであろう道を、正確に予測していた。

「変われなかった」ことで、起きてしまった今回の大事故に、日本は今後どう対応し、どう変わっていくのか。これを、世界は厳しく注視している。この経験を私たちは無駄にしてはならない。国民の生活を守れなかった政府をはじめ、原子力関係諸機関、社会構造や日本人の「思いこみ(マインドセット)」を抜本的に改革し、この国の信頼を立て直す機会は今しかない。この報告書が、日本のこれからの在り方について私たち自身を検証し、変わり始める第一歩となることを期待している。

最後に、被災された福島の皆さま、特に将来を担う子どもたちの生活が一日でも早く落ち着かれることを心から祈りたい。また、日本が経験したこの大事故に手を差し伸べてくださった世界中の方々、私たち委員会の調査に協力、支援をしてくださった方々、初めての国会の事故調査委員会誕生に力を注がれた立法府の方々、そして、昼夜を問わず我々を支えてくださった事務局の方々に深い感謝の意を表したい。

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)

委員長 黒川 清