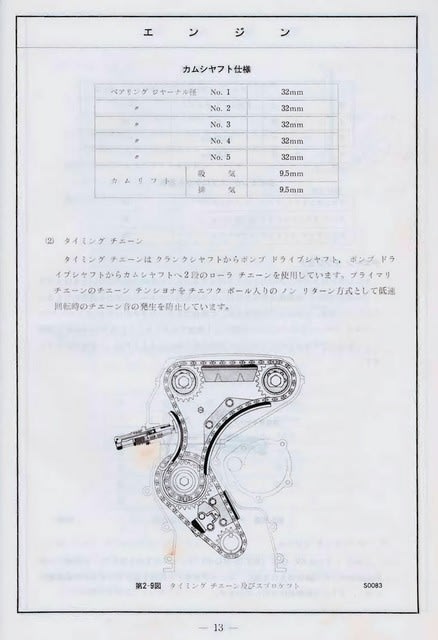

図は1971年(48年前)のカリーナ(TA12)新型車解説書から抜き出した、2T-Gエンジンのバルブトレーン機構を示します。チェーン方式ですが、いわゆる2ステージ方式になっている訳ですが、これはオリジナルがハイカム形式のOHVが基本で、これをツインカムヘッドに載せ替え、OHV時はカムシャフトだった部分を、デストリビュータとオイルポンプだけの駆動する短いシャフトに変え、このシャフトからセカンダリチェーンでツインカムを駆動するというものでした。

昨今のエンジンだと、当初からツインカム4弁エンジンが基本で、しかも吸排カムシャフト先端に進角機構(VVTとかVANOSなど)が装着される前提ですので、チェーンはシングルステージが普通でしょう。このシングルステージの場合、カムスプロケットがクランクスプロケットの2倍の歯数にする必要から大きくなりエンジン全高が高くなりがちということがあります。

さて、ここからが本論ですが、先の2T-Gではカムスプロケット歯数は20枚の様です。とすると、1歯毎の角度は18度(360/20)になる訳ですが、バルブタイミングを精度良く合わせるには、幾ら個別パーツを精度高く作っても較差上問題になってくる訳です、従って、図のカムロックボルト内側に見える4ヶ所のノックピンの選択挿入で、なるべく近い位置に選択しています。

この様にカムシャフトに相対位置を微調整しバルタイを高精度に合わせる機構を持ったエンジンと、その様な機構を持たないエンジンがあろうかと思います。一時全盛を誇ったコックドベルト方式のエンジンでは、コックドの目が細かいことから、2T-Gみたいな選択嵌合の仕組みを一切持たないエンジンも多かった様に思います。従って、ベルト交換を行ってクランク側とカム側の合いマークが、微妙に狂っており、かといってベルトを1山動かすと、もっと大きく狂うから、まあ、この位置がベストな位置として容認していた訳ですが、1、2度は狂っている場合はあったと思えます。

走行が経過してチェーンが伸びてきた場合ですが、チェーン方式の場合は油圧式のテンショナーと内蔵のスプリングで初期与圧を与えていますが、エンジン始動後の油圧が立ち上がるまでの間、ガラガラとチェーンの暴れる音が出る場合があります。このチェーンの伸びが生じた場合、バルブタイミングは、遅れる方向に移動するのでしょう。

また、ヘッドの熱歪みなどで面研を行った場合は、削り限度が指定されているのでしょうが、限度を超えて面研した場合、チェーン方式では、チェーンがだぶつく、つまり伸びたのと同じ状態になることが予想されます。やっかないなのが市販ガソリンエンジンではありませんが、大型ディーゼルで使用されるギヤトレインの場合でしょう。カムギヤが下がりますので、バックラッシュがなくなり、最悪ギヤの焼き付きの怖れもあるでしょう。

昨今のエンジンだと、当初からツインカム4弁エンジンが基本で、しかも吸排カムシャフト先端に進角機構(VVTとかVANOSなど)が装着される前提ですので、チェーンはシングルステージが普通でしょう。このシングルステージの場合、カムスプロケットがクランクスプロケットの2倍の歯数にする必要から大きくなりエンジン全高が高くなりがちということがあります。

さて、ここからが本論ですが、先の2T-Gではカムスプロケット歯数は20枚の様です。とすると、1歯毎の角度は18度(360/20)になる訳ですが、バルブタイミングを精度良く合わせるには、幾ら個別パーツを精度高く作っても較差上問題になってくる訳です、従って、図のカムロックボルト内側に見える4ヶ所のノックピンの選択挿入で、なるべく近い位置に選択しています。

この様にカムシャフトに相対位置を微調整しバルタイを高精度に合わせる機構を持ったエンジンと、その様な機構を持たないエンジンがあろうかと思います。一時全盛を誇ったコックドベルト方式のエンジンでは、コックドの目が細かいことから、2T-Gみたいな選択嵌合の仕組みを一切持たないエンジンも多かった様に思います。従って、ベルト交換を行ってクランク側とカム側の合いマークが、微妙に狂っており、かといってベルトを1山動かすと、もっと大きく狂うから、まあ、この位置がベストな位置として容認していた訳ですが、1、2度は狂っている場合はあったと思えます。

走行が経過してチェーンが伸びてきた場合ですが、チェーン方式の場合は油圧式のテンショナーと内蔵のスプリングで初期与圧を与えていますが、エンジン始動後の油圧が立ち上がるまでの間、ガラガラとチェーンの暴れる音が出る場合があります。このチェーンの伸びが生じた場合、バルブタイミングは、遅れる方向に移動するのでしょう。

また、ヘッドの熱歪みなどで面研を行った場合は、削り限度が指定されているのでしょうが、限度を超えて面研した場合、チェーン方式では、チェーンがだぶつく、つまり伸びたのと同じ状態になることが予想されます。やっかないなのが市販ガソリンエンジンではありませんが、大型ディーゼルで使用されるギヤトレインの場合でしょう。カムギヤが下がりますので、バックラッシュがなくなり、最悪ギヤの焼き付きの怖れもあるでしょう。