御煎茶のお菓子でした

寒天の中は小豆

彩雲堂さんのお菓子でした

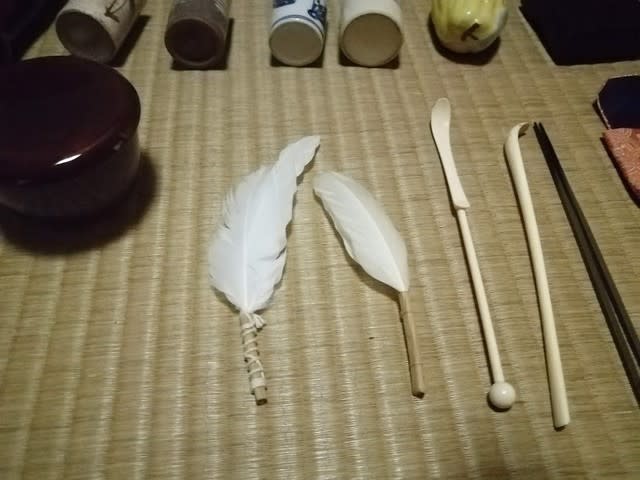

茶箱の道具は 全て 小さくて可愛らしいです

ちまちま細かいお道具です

箱がたくさんあるのは 茶箱は準備に時間がかかります

用意がしてあれば すぐに お手前には入れます

人数が多いと その時間がもったいないので

あらかじめ 次の方には 先に準備をしていただいております

月のお手前で使う 羽

右は市販品 左は自作 羽が少し大きいです

山歩きした時とか 羽が落ちているとひらってきます

振出(菓子器)の瓢箪

大きいのは色紙点てに入っていたもの

小さいのは自作

色紙点の古帛紗4枚

普通の古帛紗より少しサイズが小さいです

汚れるとかわりがないので

御稽古の時は普段使いの古帛紗を使用しております

細かいお道具は

見立てで いろんなものが使えるので

面白いです

御煎茶の御稽古

御煎茶の御稽古

今日は初歩丸盆玉露手前

何年たっても 初歩です

玉露のお手前は久しぶりです

玉露はとても低い温度で入れます

蒸らす時間が長くなりますので

その間に 茶たくを清めたり ・・・ 時間稼ぎで

色々と仕事があります

とても低い温度 言い方を変えれば ぬるいお茶ですが

とてもおいしいです

御煎茶は8月もお稽古ありますので

たぶん 水だしかな ?

7月は暑い 8月稽古お休み

炭の熱はとても熱いので

少しの炭でいい 瓶かけで 茶箱のお稽古です

私のように 先生が早くなくなり 自己流で教えていると

何時お手前が変わったのか 気がつか

ない時があります

茶箱のお手前も 知らないうちに変わっていて

それぞれに 手数が少なくなっているようです

筅筒の取り方も 今は二手

左手で茶箱の中の筅筒を取り

右手で押し出して 茶碗に落とすのが正しいと

先日の研究会で質問をして回答をいただきました

花の盆も 昔は

この本では 手前が山

谷が両サイド

ところが この本の表紙が花

手前が谷になっています

何時頃変わったのか ??

こまごました道具が多いので

一つ一つの所作が変わっていても

とても わかりにくいです

研究会でも 茶箱付き花月はたま~~~にありますけれど

茶箱のお手前はありませんね

お手前そのものは パターンを覚えてしまうと

それ程難しい物ではありません

箱の蓋を閉めて 建水進めるものは

全てのお道具を箱から出してから 棗・お茶杓を清めますけれど

箱の蓋をあけたまま 建水進めるものは

その時点で 筅筒・茶巾はまだ箱の中です

棗・お茶杓 清めてから 箱の中の茶筅・茶巾を出します

道具がちまちまして 多いので 難しいような気がするんでしょうね

1年1回のおてまえです

山男の旦那様が

サンカヨウの種をお持ちかえり してくれました

黙って 台所の流し台に置いてあったので

ブルーベリーの潰れたのかと思って

すててしまいました

後から 種採ってきたぞ っていうから

慌てて ゴミ箱探して ・・・

これが種 一つに多いと10粒近く入って

入っていないのもあります

土に 50粒

ミズゴケに40粒

土にミズゴケを刻んで入れたのに 20粒

さあ どれが芽を出してくれるやら

楽しみです

これが サンカヨウの花 かなり大型の山野草で 標高の高いところに

沢山自生しています

植物は環境が変われば 年々痩せて なくなりますので

種からだと ちゃんと育ってくれます

自分の経験からだと

種は採りまきが わりに発芽率が良いような気がいたします

昨年の秋に撒いたタムラ草は1本も生えませんでした

そういうこともたまにはあります