Arriflex 16S のバッテリーユニットの箱はまだ完成しません。

コンマ何ミリの精度でカットした木材を木工ボンドで接着、重しを載せて放置。

鉄アレイは8kg。軽い筋トレに使っている物です。

上蓋も同様、鉄アレイを載せて待ちます。

中に入れる仕切り板を切り出したんですが、うっかりして正面のパネルから切り出しちゃいました。

いくら探しても見当たらないはずです。

またしてもセリアに飛んで MDF 複合板をもう一枚買ってきました。

こんな日はミスが続くのでカットは明日にします。

持ち運ぶための取っ手は昨日買ってありますが、木ネジは凝ったことを考えました。

マイナス溝の木ネジです。何かを分解したときとっておいた物がちょうど4本ありました。サイズはピッタリ。

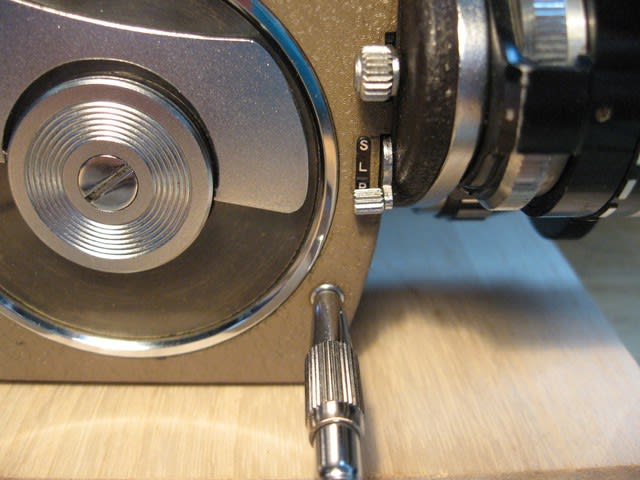

我が Arriflex は恐らく50年代か60年代の代物ですからマイナスネジが似合います。って、凝り過ぎ。

XLR4p の出力コネクタもマイナスネジにしたいけど、ネジ箱を探しても無いだろうなあ。

ここでこのブログをプレビューしようとしたら読み込んでくれません。goo のブログではよくあることです。

構いません、投稿しちゃいましょう。

コンマ何ミリの精度でカットした木材を木工ボンドで接着、重しを載せて放置。

鉄アレイは8kg。軽い筋トレに使っている物です。

上蓋も同様、鉄アレイを載せて待ちます。

中に入れる仕切り板を切り出したんですが、うっかりして正面のパネルから切り出しちゃいました。

いくら探しても見当たらないはずです。

またしてもセリアに飛んで MDF 複合板をもう一枚買ってきました。

こんな日はミスが続くのでカットは明日にします。

持ち運ぶための取っ手は昨日買ってありますが、木ネジは凝ったことを考えました。

マイナス溝の木ネジです。何かを分解したときとっておいた物がちょうど4本ありました。サイズはピッタリ。

我が Arriflex は恐らく50年代か60年代の代物ですからマイナスネジが似合います。って、凝り過ぎ。

XLR4p の出力コネクタもマイナスネジにしたいけど、ネジ箱を探しても無いだろうなあ。

ここでこのブログをプレビューしようとしたら読み込んでくれません。goo のブログではよくあることです。

構いません、投稿しちゃいましょう。