利賀村栗当地区は、南砺市役所の東南東約13km、南砺市役所利賀市民センターに北約9kmのところ

南砺市役所利賀市民センター前から国道471号線を道成りに約11.8km利賀川の谷を遥か下に見ながら進みます

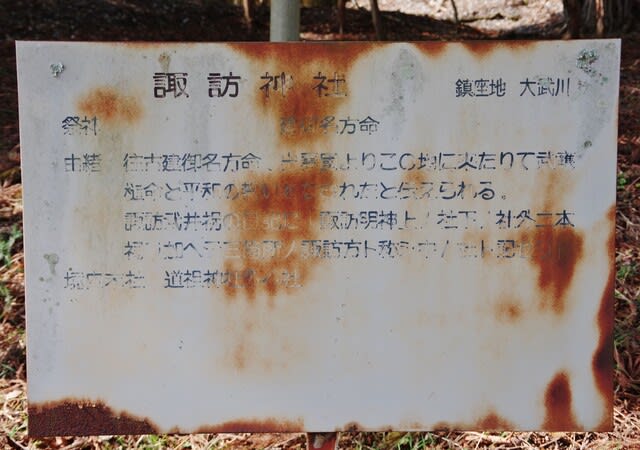

道路左手に「脇谷の栃木」の案内板です

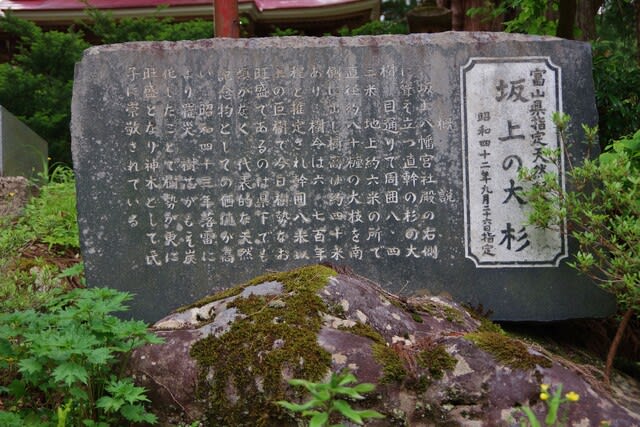

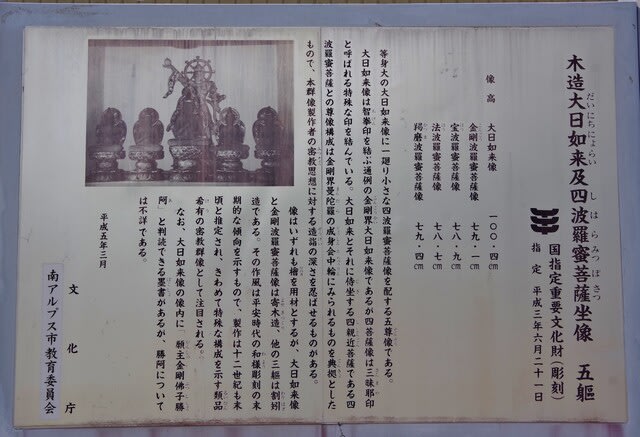

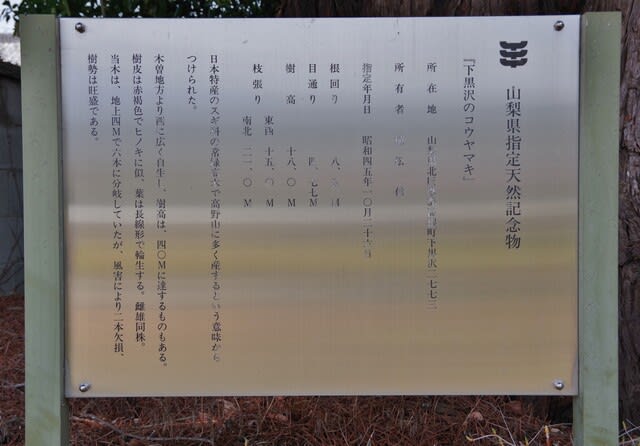

国指定天然記念物

脇谷の栃木 樹令800年

昭和50年前後の豪雪・大風により3分の2が破損する。

昭和36年撮影、平成16年8月設置 藤井橘太郎

すぐ、先の住宅入口に目的のトチノキです

国道脇に 車を止めさせて頂きました(国道とは言ってもほとんど車は通っていませんでした)

車を止めさせて頂きました(国道とは言ってもほとんど車は通っていませんでした)

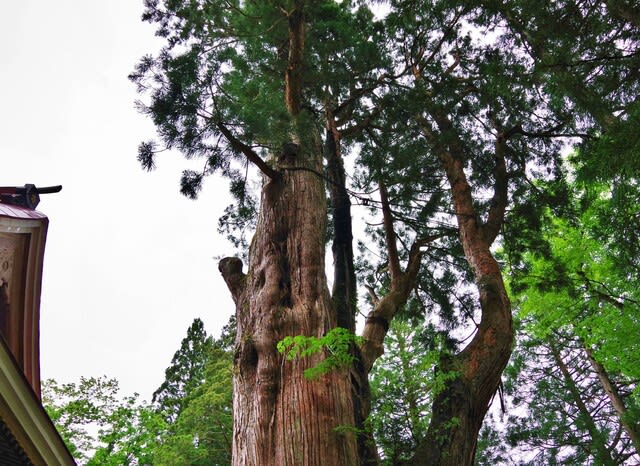

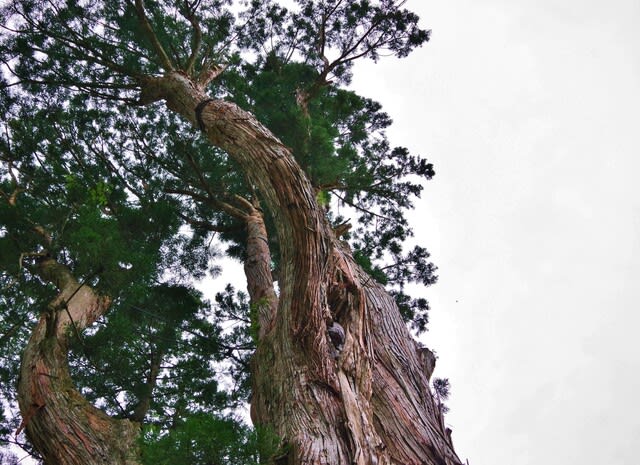

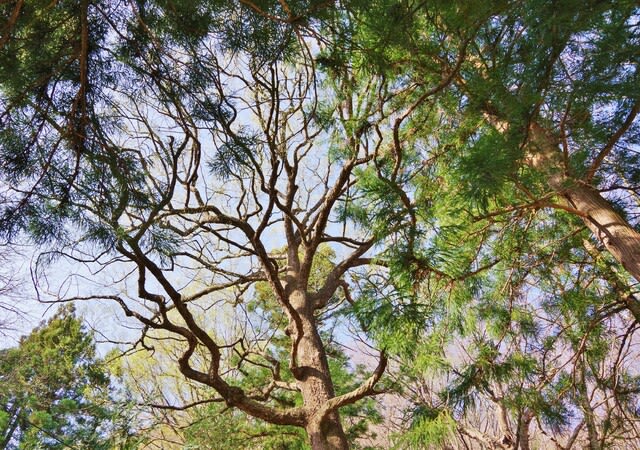

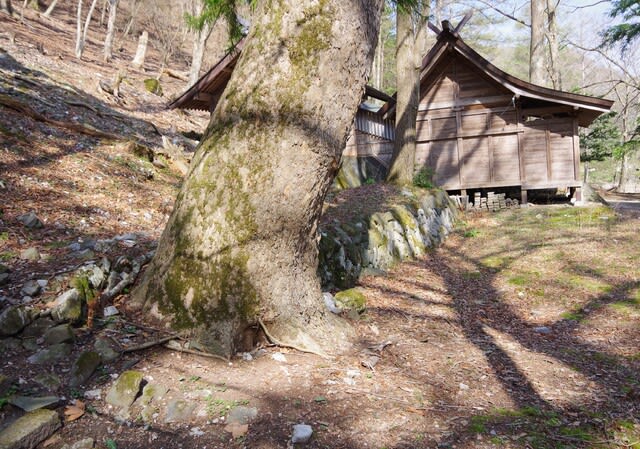

北東側から、目通り幹囲11.9mの巨木です

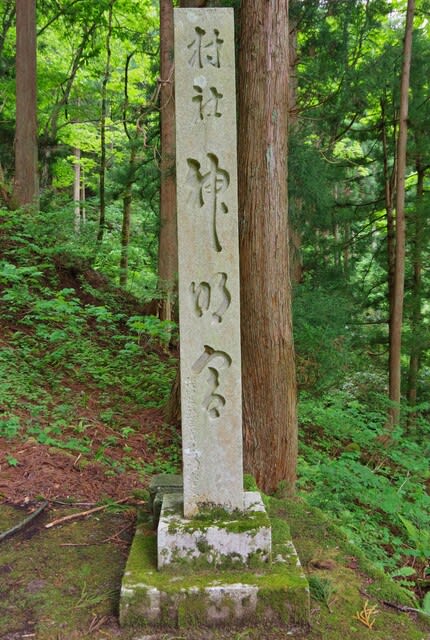

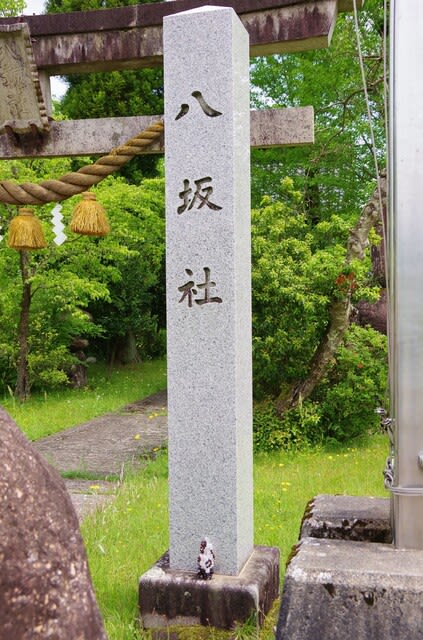

「国指定 天然記念物 脇谷のトチノキ」の標柱です

東側から

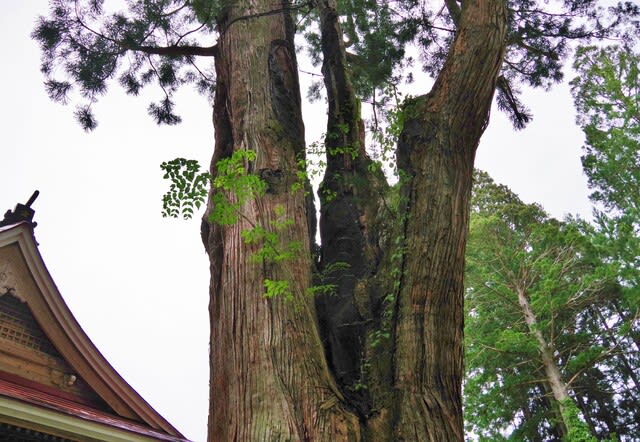

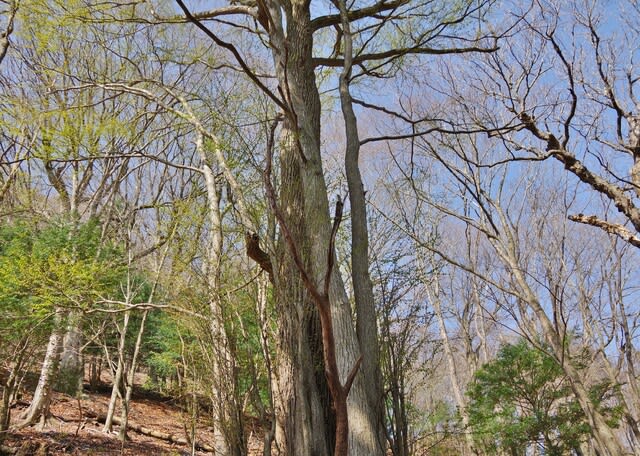

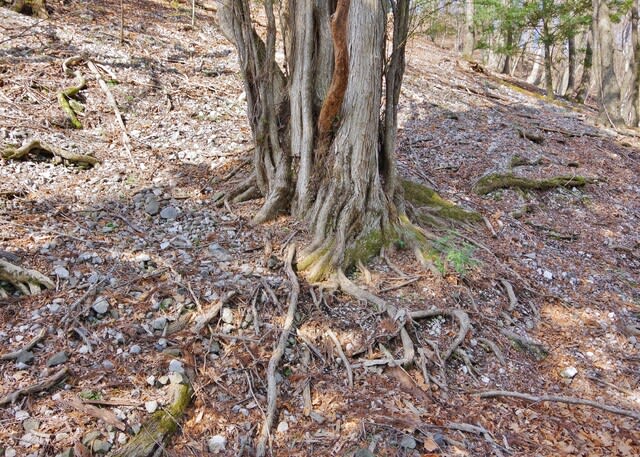

南東側から、根元には大きな洞が出来ています

南側から

シャガが綺麗でした

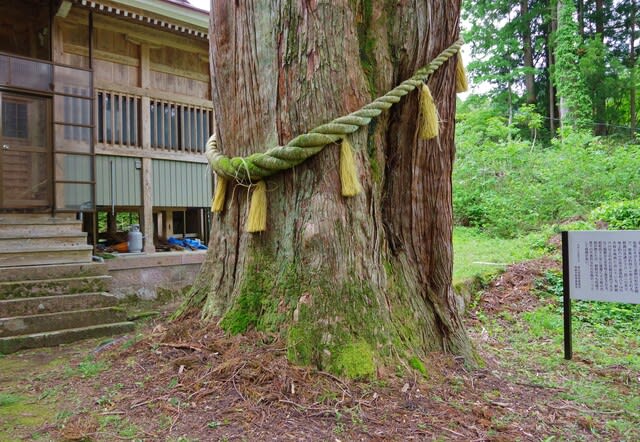

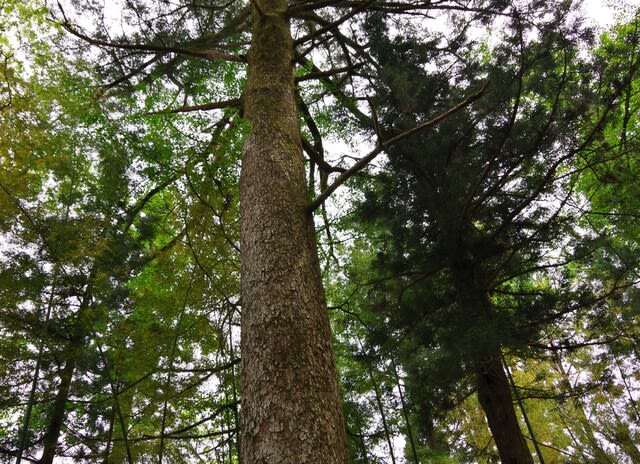

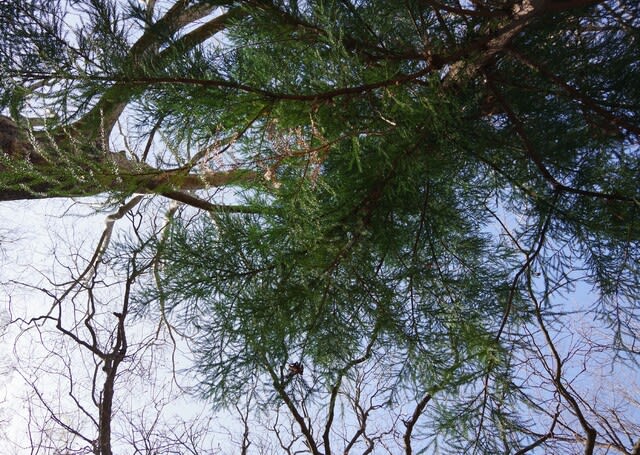

国道沿いには「瘤杉」が立っています、良い目印になっています

では、次へ行きましょう

2024・5・15・14・45

南砺市役所利賀市民センター前から国道471号線を道成りに約11.8km利賀川の谷を遥か下に見ながら進みます

道路左手に「脇谷の栃木」の案内板です

国指定天然記念物

脇谷の栃木 樹令800年

昭和50年前後の豪雪・大風により3分の2が破損する。

昭和36年撮影、平成16年8月設置 藤井橘太郎

すぐ、先の住宅入口に目的のトチノキです

国道脇に

車を止めさせて頂きました(国道とは言ってもほとんど車は通っていませんでした)

車を止めさせて頂きました(国道とは言ってもほとんど車は通っていませんでした)

北東側から、目通り幹囲11.9mの巨木です

「国指定 天然記念物 脇谷のトチノキ」の標柱です

東側から

南東側から、根元には大きな洞が出来ています

南側から

シャガが綺麗でした

国道沿いには「瘤杉」が立っています、良い目印になっています

では、次へ行きましょう

2024・5・15・14・45