波崎地区は、神栖市役所の南東約16kmのところ

県道117号線の西側に参道を東に開く神善寺があります

山門前に 駐車スペースがあります

駐車スペースがあります

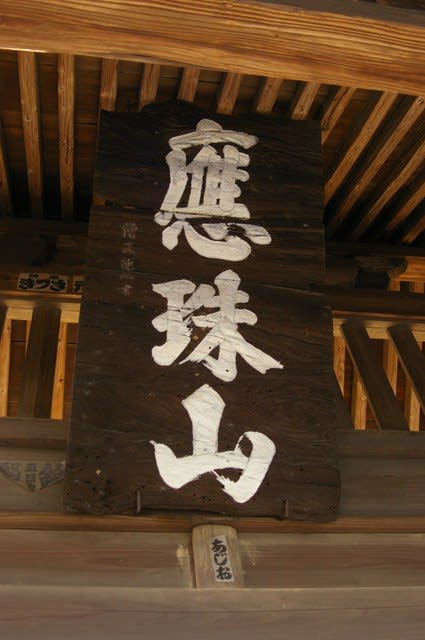

参道の山門です

真言宗智山派益田山神善寺です

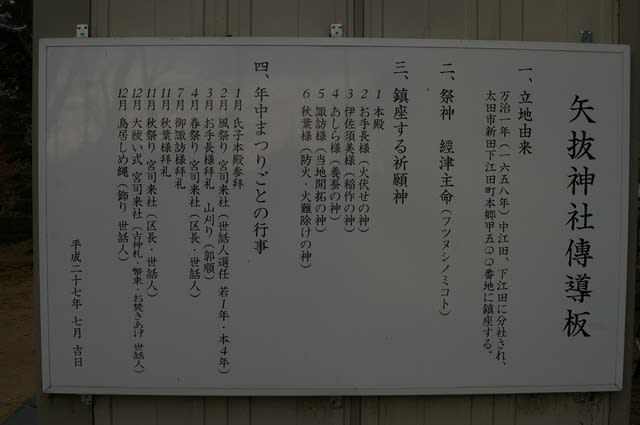

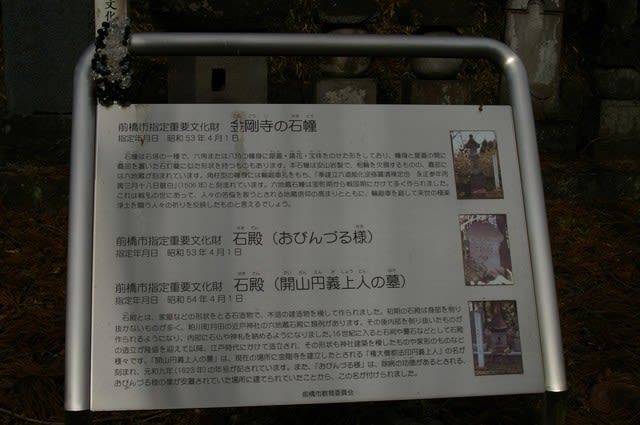

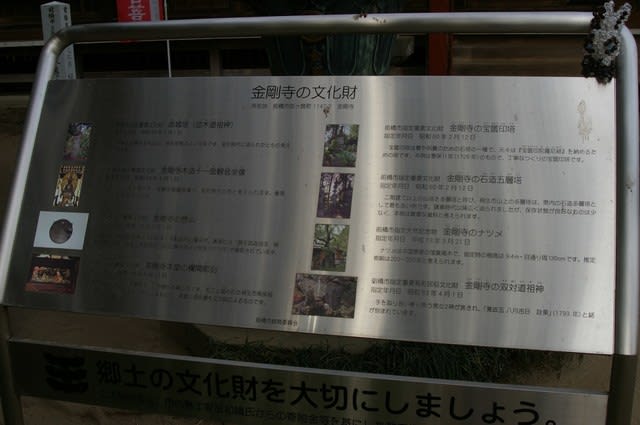

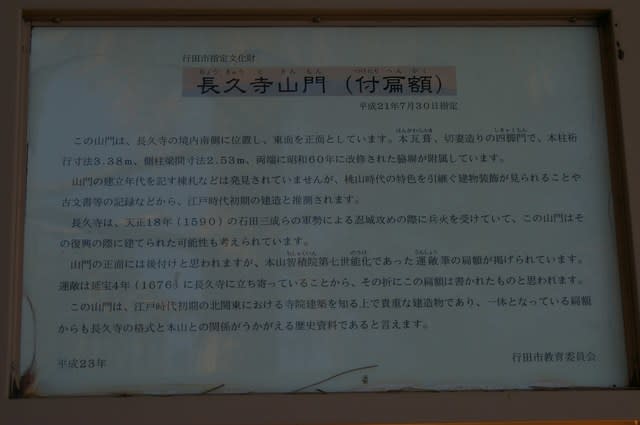

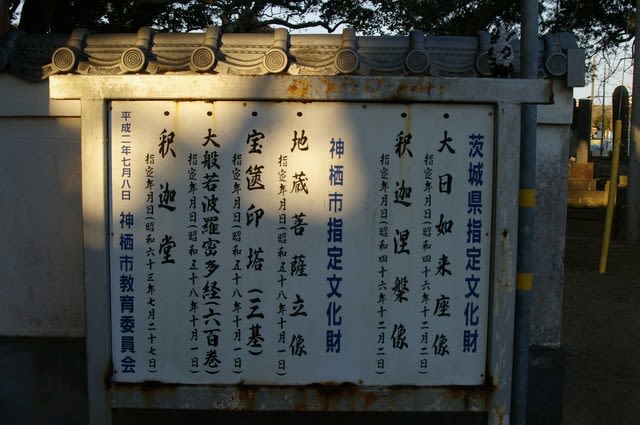

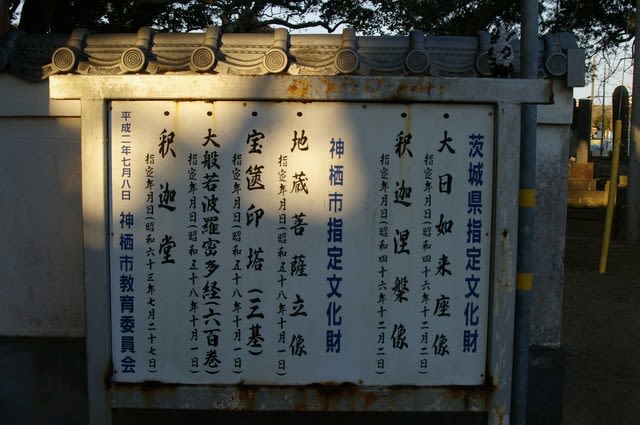

山門脇に文化財の案内版があります、でも・・・

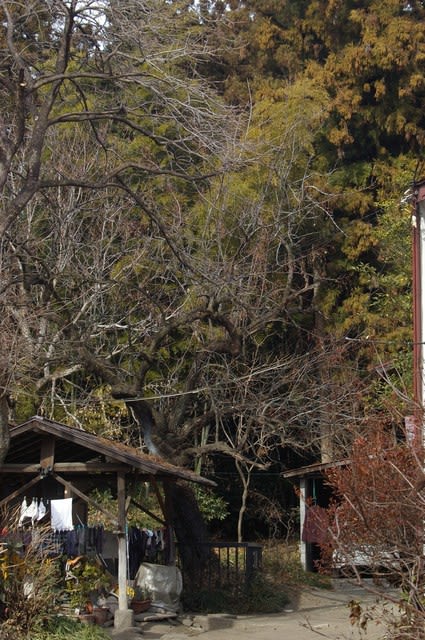

山門を入ると参道左側に目的のタブの木が在ります

北側から見ました

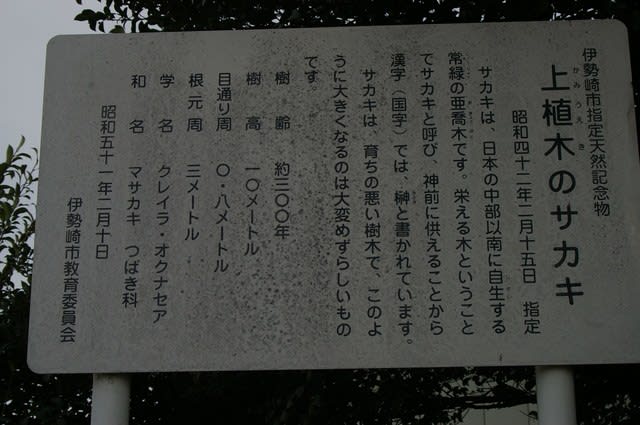

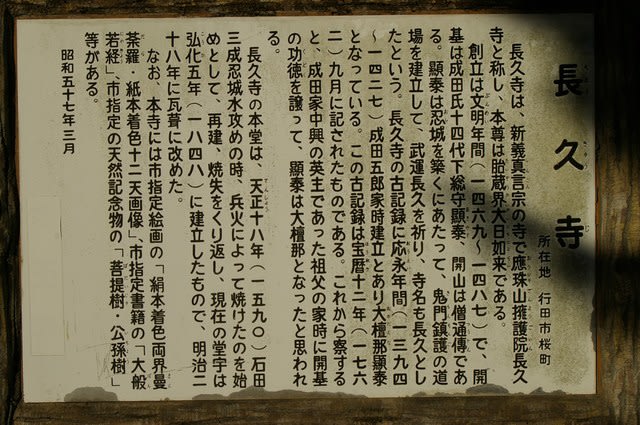

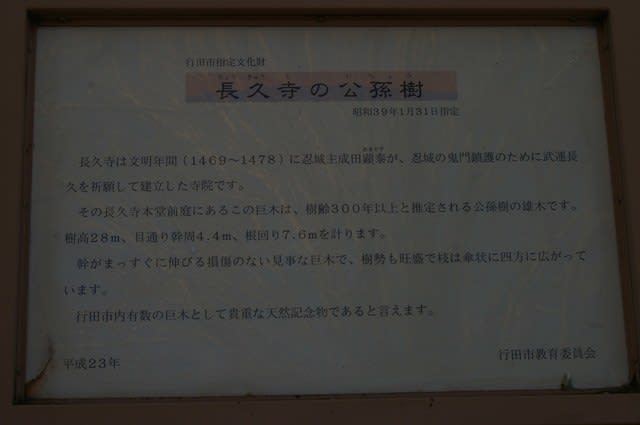

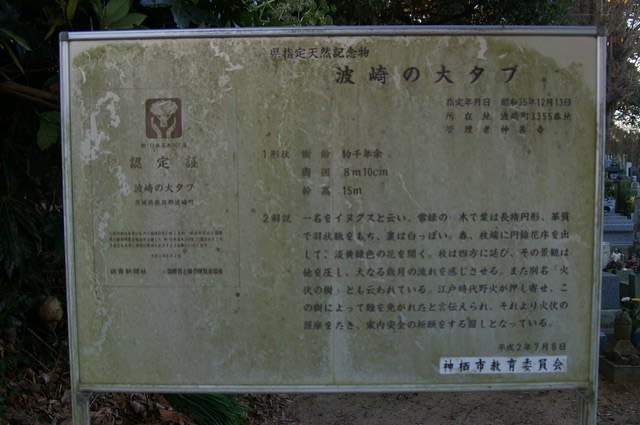

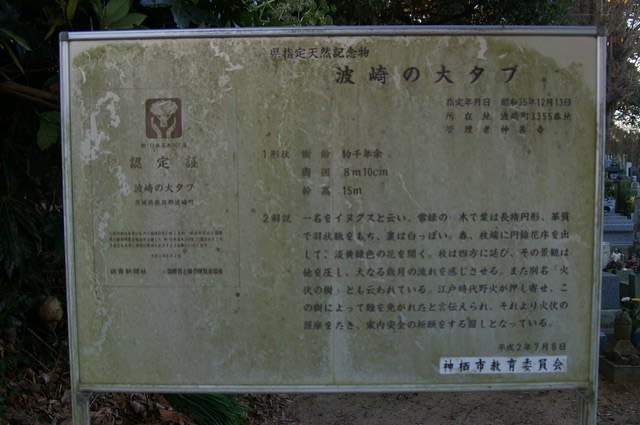

説明版です

県指定天然記念物

波崎の大タブ

指定年月日 昭和35年12月13日

所在地 波崎町3355番地

管理者 神善寺

1、形状 樹齢 約千年余

周囲 8m10m

樹高 15m

2、解説 一名をイヌグスと云い、常緑の樹木で葉は長楕円形、

革質で羽状脈をもち、裏は白っぽい。春、枝端に円錐花

序を出して、淡黄緑色の花を開く。枝は四方に延び、そ

の景観は他を圧し、大なる歳月の流を感じさせる。また

別名「火状の樹」とも云われている。江戸時代野火が押

し寄せ、この樹によって難を免がれたと云い伝えられ、

それより火伏の護摩をたき、家内安全の祈願をする習し

となっている。

平成2年7月8日

神栖市教育委員会

認定証の画像が表示されています

離れて見ました

参道北西側から見ました

本堂前左手には市指定文化財の釈迦堂です

本堂です

本堂前右側のソテツの大木です

本堂前左手には弘法大師様です

本堂前からタブを見ました

波崎のタブの北側道路脇にもタブの大木が在ります

では、次へ行きましょう

県道117号線の西側に参道を東に開く神善寺があります

山門前に

駐車スペースがあります

駐車スペースがあります

参道の山門です

真言宗智山派益田山神善寺です

山門脇に文化財の案内版があります、でも・・・

山門を入ると参道左側に目的のタブの木が在ります

北側から見ました

説明版です

県指定天然記念物

波崎の大タブ

指定年月日 昭和35年12月13日

所在地 波崎町3355番地

管理者 神善寺

1、形状 樹齢 約千年余

周囲 8m10m

樹高 15m

2、解説 一名をイヌグスと云い、常緑の樹木で葉は長楕円形、

革質で羽状脈をもち、裏は白っぽい。春、枝端に円錐花

序を出して、淡黄緑色の花を開く。枝は四方に延び、そ

の景観は他を圧し、大なる歳月の流を感じさせる。また

別名「火状の樹」とも云われている。江戸時代野火が押

し寄せ、この樹によって難を免がれたと云い伝えられ、

それより火伏の護摩をたき、家内安全の祈願をする習し

となっている。

平成2年7月8日

神栖市教育委員会

認定証の画像が表示されています

離れて見ました

参道北西側から見ました

本堂前左手には市指定文化財の釈迦堂です

本堂です

本堂前右側のソテツの大木です

本堂前左手には弘法大師様です

本堂前からタブを見ました

波崎のタブの北側道路脇にもタブの大木が在ります

では、次へ行きましょう