兵庫北7丁目地区は、佐賀市役所の東北東約1,5kmのところ

市役所から県道294号線を東へ、県道333号線に出る手前を北

JR長崎本線の南側に西中野天満宮が東向に鎮座します

境内鳥居南側に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

ウォーキングコースの案内板です、南コース脇に西中野天満宮が有ります

東向きに鳥居です

堀を越えて神門です

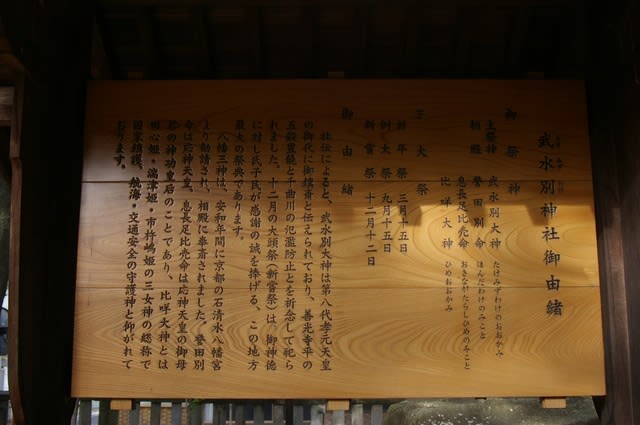

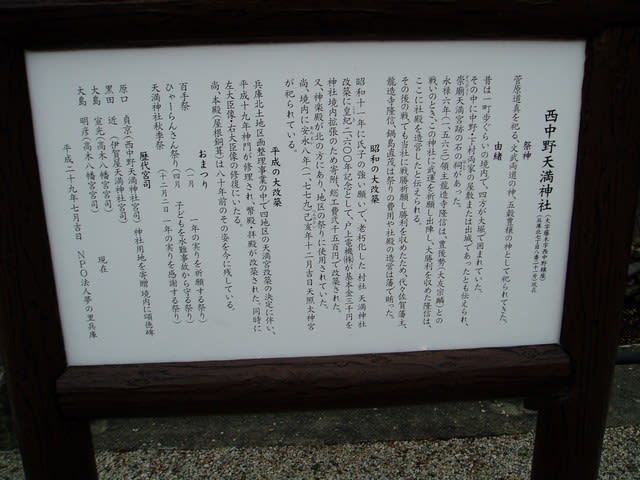

説明版です

西中野天満神社(大字藤木字西中野鎮座)

(兵庫北7丁目8番21号)現在

祭神

菅原道真を祀る、文武両道の神、五穀豊穣の神として

祀られてきた。

由緒

昔は一町歩ぐらいの境内で、四方が大堀で囲まれてい

た。

その中に中野・下村両家の屋敷または出城であったと

も伝えられ、祟廟天満宮跡の石の祠があった。

永禄6年(1563)領主龍造寺隆信は、豊後勢(大

友宗麟)との戦いのとき、この神社に武運を祈願し出陣

し、大勝利を収めた隆信は、ここに社殿を造営したと伝

えられる。

その後の戦いでも当社に戦勝祈願し勝利を収めたため、

代々佐賀藩主、龍造寺隆信、鍋島直茂は祭りの費用や社

殿の造営は藩で賄った。

昭和の大改修

昭和11年に氏子の強い願いで、老朽化した村社 天

満神社改築に皇紀2600年記念として、戸上電機(株)

が基本金3千円を神社境内拡張のため寄附、総工費2千

5百円で改築された。

又、神楽殿が北の方にあり、地区の祭りに使用されて

いた。

尚、境内に安永8年(1779)己亥年12月吉日天

照大神宮が祀られている。

平成の大改修

兵庫北土地区区画整理事業の中で4地区の天満宮改築

の決定に伴い、平成19年神門が修理され、幣殿・拝殿

が改築された。同時に左大臣像、右大臣像の修復にいた

る。

尚、本殿(屋根銅葺)は80年前のその姿を今に残し

ている。

おまつり

百手祭 (1月 一年の実りを祈願する祭り)

ひゃーらんっさん祭り(4月 子供を水難事故から守る祭り)

天満神社秋季祭 (12月2日 一年の実りを感謝する祭り)

平成29年7月吉日 NPO法人夢の里兵庫

手水舎です

狛犬です

拝殿です

本殿覆い屋です

拝殿右(北側)に目的のクスノキです

北東側から

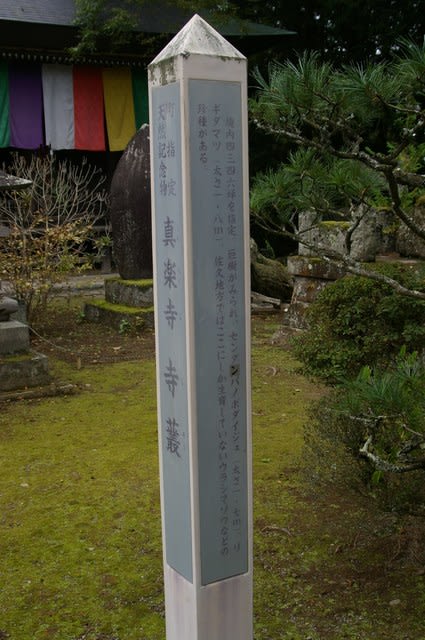

佐賀の名木・古木、樹齢400年 登録番号0127291(県)と保存樹標識(市)です

北東側道路から

天照太神宮の石碑です

では、次へ行きましょう

市役所から県道294号線を東へ、県道333号線に出る手前を北

JR長崎本線の南側に西中野天満宮が東向に鎮座します

境内鳥居南側に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

ウォーキングコースの案内板です、南コース脇に西中野天満宮が有ります

東向きに鳥居です

堀を越えて神門です

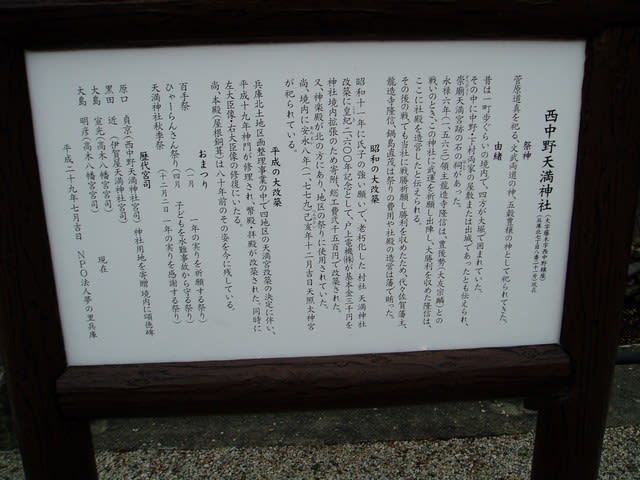

説明版です

西中野天満神社(大字藤木字西中野鎮座)

(兵庫北7丁目8番21号)現在

祭神

菅原道真を祀る、文武両道の神、五穀豊穣の神として

祀られてきた。

由緒

昔は一町歩ぐらいの境内で、四方が大堀で囲まれてい

た。

その中に中野・下村両家の屋敷または出城であったと

も伝えられ、祟廟天満宮跡の石の祠があった。

永禄6年(1563)領主龍造寺隆信は、豊後勢(大

友宗麟)との戦いのとき、この神社に武運を祈願し出陣

し、大勝利を収めた隆信は、ここに社殿を造営したと伝

えられる。

その後の戦いでも当社に戦勝祈願し勝利を収めたため、

代々佐賀藩主、龍造寺隆信、鍋島直茂は祭りの費用や社

殿の造営は藩で賄った。

昭和の大改修

昭和11年に氏子の強い願いで、老朽化した村社 天

満神社改築に皇紀2600年記念として、戸上電機(株)

が基本金3千円を神社境内拡張のため寄附、総工費2千

5百円で改築された。

又、神楽殿が北の方にあり、地区の祭りに使用されて

いた。

尚、境内に安永8年(1779)己亥年12月吉日天

照大神宮が祀られている。

平成の大改修

兵庫北土地区区画整理事業の中で4地区の天満宮改築

の決定に伴い、平成19年神門が修理され、幣殿・拝殿

が改築された。同時に左大臣像、右大臣像の修復にいた

る。

尚、本殿(屋根銅葺)は80年前のその姿を今に残し

ている。

おまつり

百手祭 (1月 一年の実りを祈願する祭り)

ひゃーらんっさん祭り(4月 子供を水難事故から守る祭り)

天満神社秋季祭 (12月2日 一年の実りを感謝する祭り)

平成29年7月吉日 NPO法人夢の里兵庫

手水舎です

狛犬です

拝殿です

本殿覆い屋です

拝殿右(北側)に目的のクスノキです

北東側から

佐賀の名木・古木、樹齢400年 登録番号0127291(県)と保存樹標識(市)です

北東側道路から

天照太神宮の石碑です

では、次へ行きましょう