富岡地区は、胎内市役所の北北西約5kmのところ

県道314号線を西へ道有に進み日本海東北自動車道をくぐり

県道3号新発田村上線を北へ、胎内川を渡ると間も無く

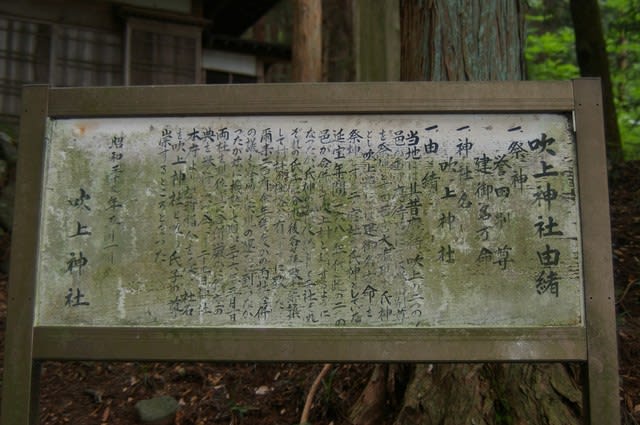

ゆるい左カーブの右手に白山神社が東向きに鎮座します

向かの富岡農業改善センターの 駐車場を利用させて頂きました

駐車場を利用させて頂きました

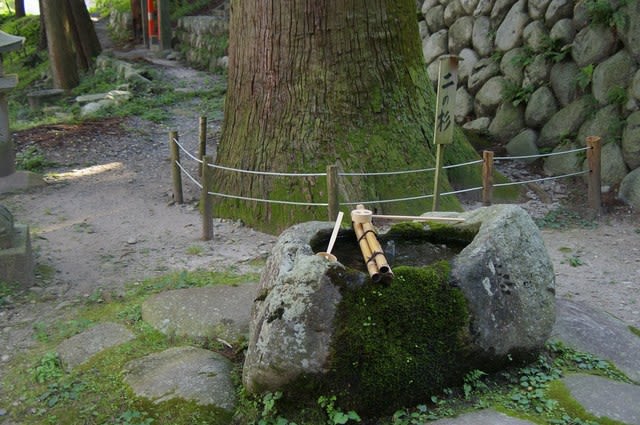

境内入口です

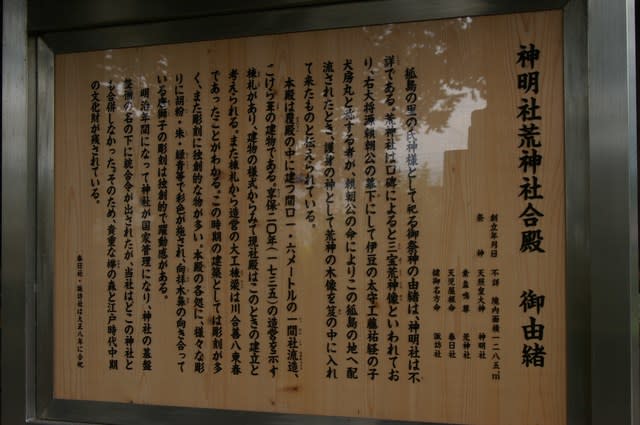

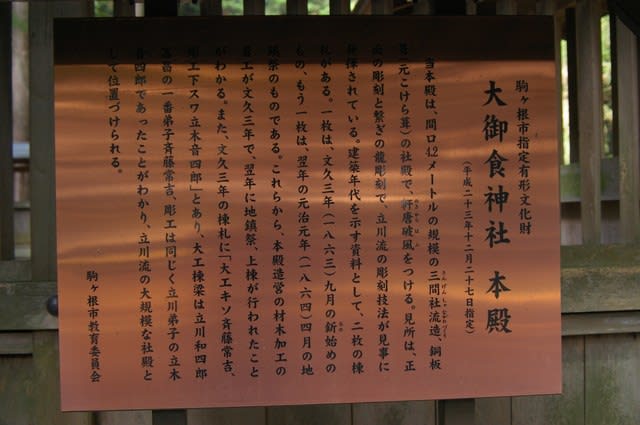

拝殿です

.

.

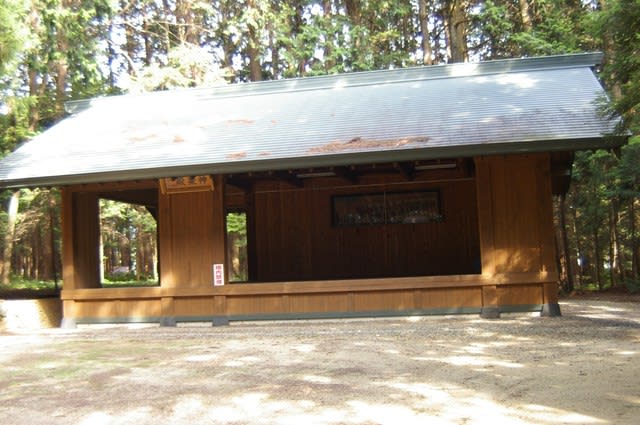

本殿覆い屋です

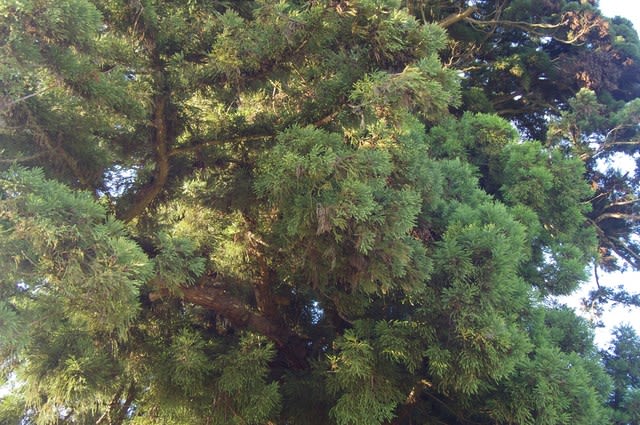

拝殿の左手に大きな切株が残っていますが、そろそろ確認できなくなりそうです

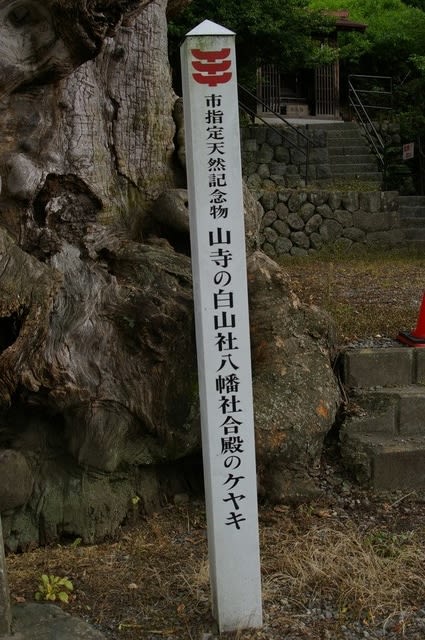

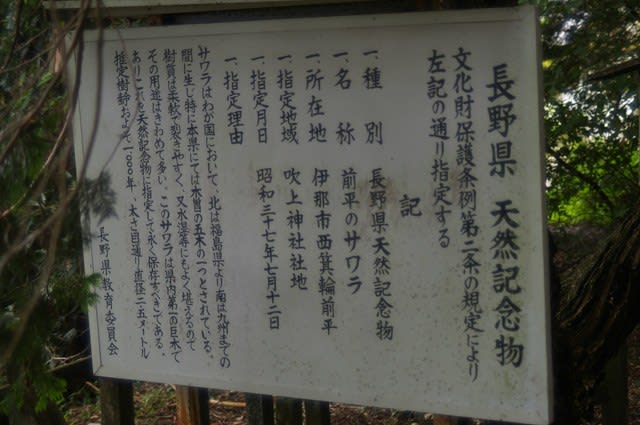

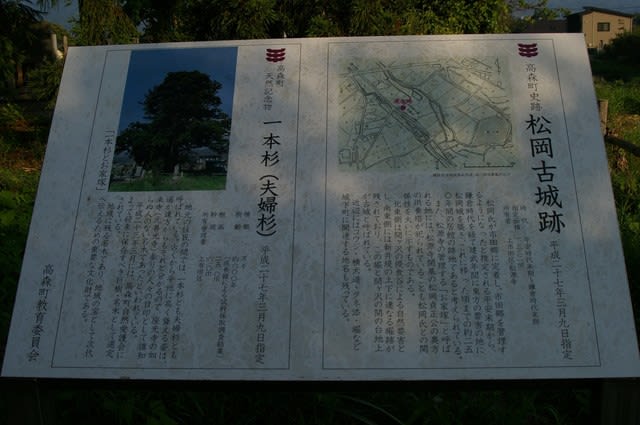

県指定の石碑が残っています

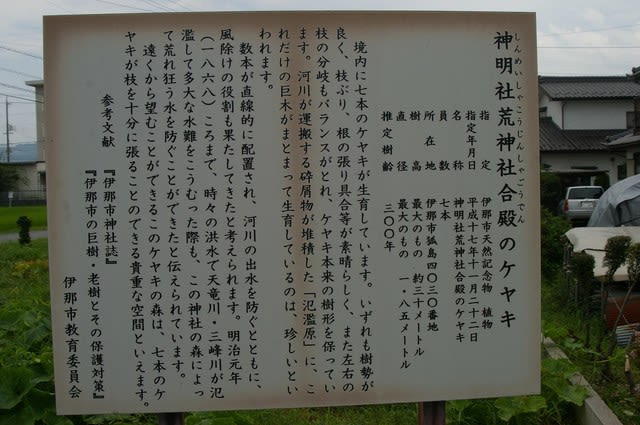

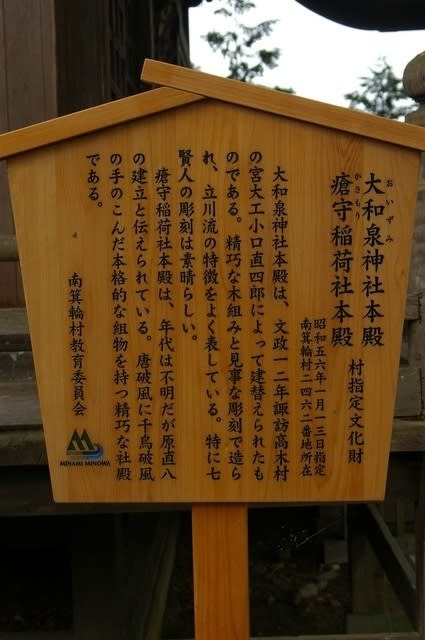

伐採後の説明版です

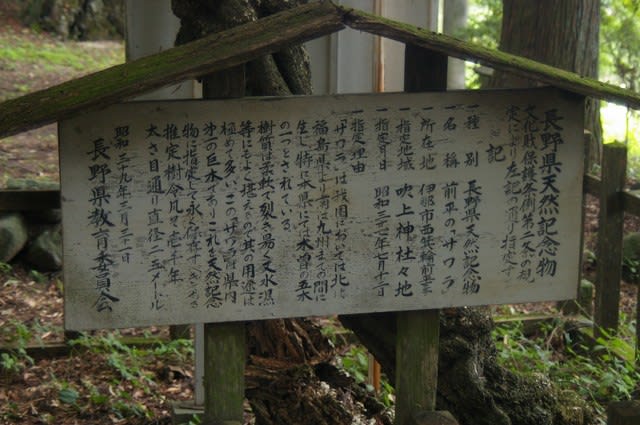

富岡のあべまき(阿部槙)

あべまきは、ナラやクヌギの仲間です。

暖かい地方の植物で、樹皮が厚く弾力があるので

、コルクの代わりに利用されました。

このあべまきは、県下でも珍しい推定

樹齢400年(安土桃山時代頃)の老木で

、樹高20m、幹の太さが6mの巨木でした。

1964(昭和39)年新潟県の天然記念物に

指定されましたが、衰退が激しく、2007(平成19)年

に伐採して切株が現在残ります。

胎内市教育委員会

13年前の2007年に切られてしまってました

道路側には石碑が並びます

では、次へ行きましょう

県道314号線を西へ道有に進み日本海東北自動車道をくぐり

県道3号新発田村上線を北へ、胎内川を渡ると間も無く

ゆるい左カーブの右手に白山神社が東向きに鎮座します

向かの富岡農業改善センターの

駐車場を利用させて頂きました

駐車場を利用させて頂きました

境内入口です

拝殿です

.

.本殿覆い屋です

拝殿の左手に大きな切株が残っていますが、そろそろ確認できなくなりそうです

県指定の石碑が残っています

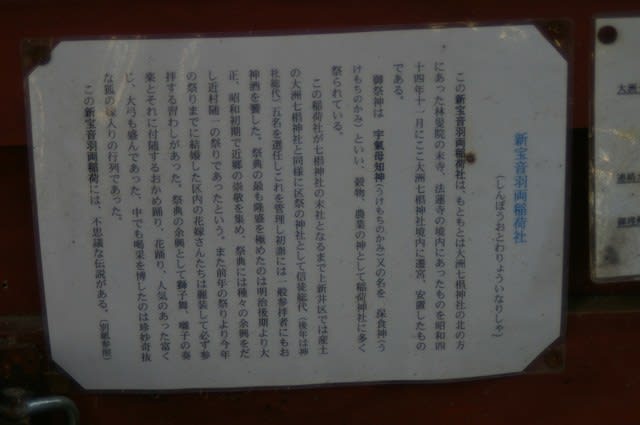

伐採後の説明版です

富岡のあべまき(阿部槙)

あべまきは、ナラやクヌギの仲間です。

暖かい地方の植物で、樹皮が厚く弾力があるので

、コルクの代わりに利用されました。

このあべまきは、県下でも珍しい推定

樹齢400年(安土桃山時代頃)の老木で

、樹高20m、幹の太さが6mの巨木でした。

1964(昭和39)年新潟県の天然記念物に

指定されましたが、衰退が激しく、2007(平成19)年

に伐採して切株が現在残ります。

胎内市教育委員会

13年前の2007年に切られてしまってました

道路側には石碑が並びます

では、次へ行きましょう

が

が

)

)