2018年(平成30年)もこの投稿でお終いです

一年間御覧頂きました皆様に御礼申し上げます<(_ _)>

相生地区は、桐生市役所の西約3kmのところ

「JR両毛線」「東武鉄道桐生線」「わたらせ渓谷鉄道」の

三線の造る三角形のところに「相生のマツ」が在ります。

北西側から工場の中の細い道を進み、わたらせ渓谷鉄道の踏

切りを越えて東へ向かうと丘の斜面に、立っています。

脇の空き地に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

相生のマツが見えて来ました

南西側から見ると一本に見えます

天然記念物の標柱です

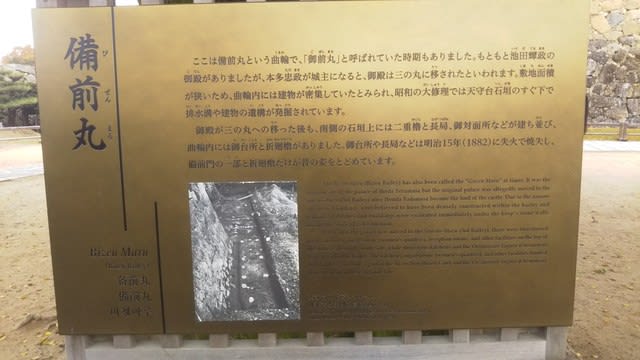

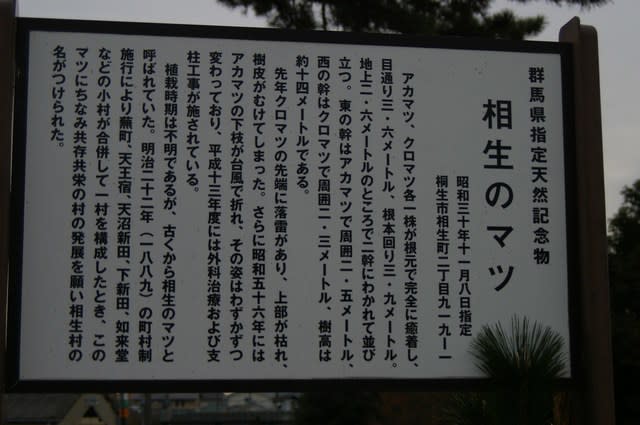

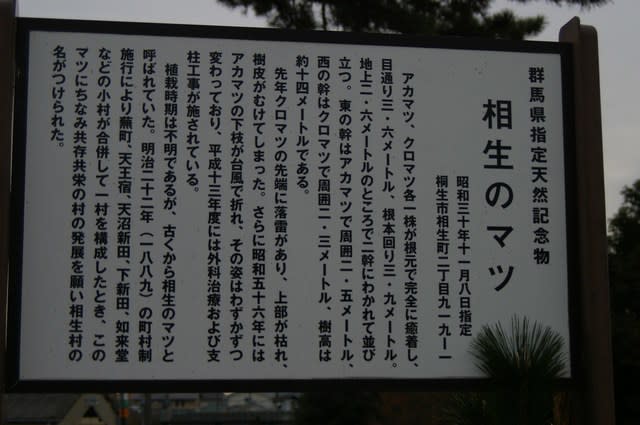

説明版です

群馬県指定天然記念物

相生のマツ

昭和30年11月8日指定

桐生市相生町2丁目919-1

アカマツ・クロマツ各一株が根元で完全に癒着し、

目通り3,6m、根本回り3,9m。地上2,6mの

ところで二幹にわかれて並び立つ。東の幹はアカマツ

で周囲2,5m、西の幹はクロマツで周囲2,3m、

樹高は約14mである。

先年クロマツの先端に落雷があり、上部が枯れ、樹

皮がむけてしまった、さらに昭和56年にはアカマツ

の下枝が台風で折れ、その姿はわずかずつ変わってお

り、平成13年度には外科治療および支柱工事が施さ

れている。

植栽時期は不明であるが、古くから相生のマツと呼

ばれていた。明治22年(1889)の町村制施行に

より蕪町、天王宿、天沼新田、下新田、如来堂、など

の小村が合併して一村を構成したとき、このマツにち

なみ共存共栄の村の発展を願い相生村の名がつけられ

た。

南東側から

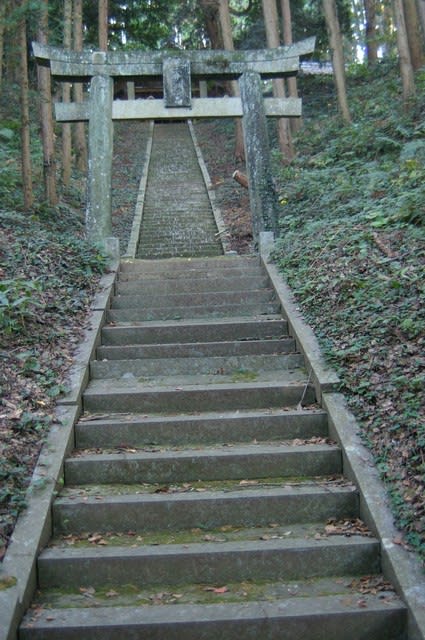

根元に二基の祠が有ります

東側から見上げました

北東側から

支柱が正面に来ました

北西側から

西側から

では、次へ行きましょう

踏切りを「わたらせ渓谷鉄道の」汽車が通り過ぎて行きます

では、良いお年を

一年間御覧頂きました皆様に御礼申し上げます<(_ _)>

相生地区は、桐生市役所の西約3kmのところ

「JR両毛線」「東武鉄道桐生線」「わたらせ渓谷鉄道」の

三線の造る三角形のところに「相生のマツ」が在ります。

北西側から工場の中の細い道を進み、わたらせ渓谷鉄道の踏

切りを越えて東へ向かうと丘の斜面に、立っています。

脇の空き地に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

相生のマツが見えて来ました

南西側から見ると一本に見えます

天然記念物の標柱です

説明版です

群馬県指定天然記念物

相生のマツ

昭和30年11月8日指定

桐生市相生町2丁目919-1

アカマツ・クロマツ各一株が根元で完全に癒着し、

目通り3,6m、根本回り3,9m。地上2,6mの

ところで二幹にわかれて並び立つ。東の幹はアカマツ

で周囲2,5m、西の幹はクロマツで周囲2,3m、

樹高は約14mである。

先年クロマツの先端に落雷があり、上部が枯れ、樹

皮がむけてしまった、さらに昭和56年にはアカマツ

の下枝が台風で折れ、その姿はわずかずつ変わってお

り、平成13年度には外科治療および支柱工事が施さ

れている。

植栽時期は不明であるが、古くから相生のマツと呼

ばれていた。明治22年(1889)の町村制施行に

より蕪町、天王宿、天沼新田、下新田、如来堂、など

の小村が合併して一村を構成したとき、このマツにち

なみ共存共栄の村の発展を願い相生村の名がつけられ

た。

南東側から

根元に二基の祠が有ります

東側から見上げました

北東側から

支柱が正面に来ました

北西側から

西側から

では、次へ行きましょう

踏切りを「わたらせ渓谷鉄道の」汽車が通り過ぎて行きます

では、良いお年を

電車で帰りましょう

電車で帰りましょう

src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/15/2f/7f5ea3779199834a53df0c752a91198f.jpg" border="0">

src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/15/2f/7f5ea3779199834a53df0c752a91198f.jpg" border="0">