野中桜は、国指定天然記念物の珍しい桜です

津川から御神楽岳への登り口への県道を進みます

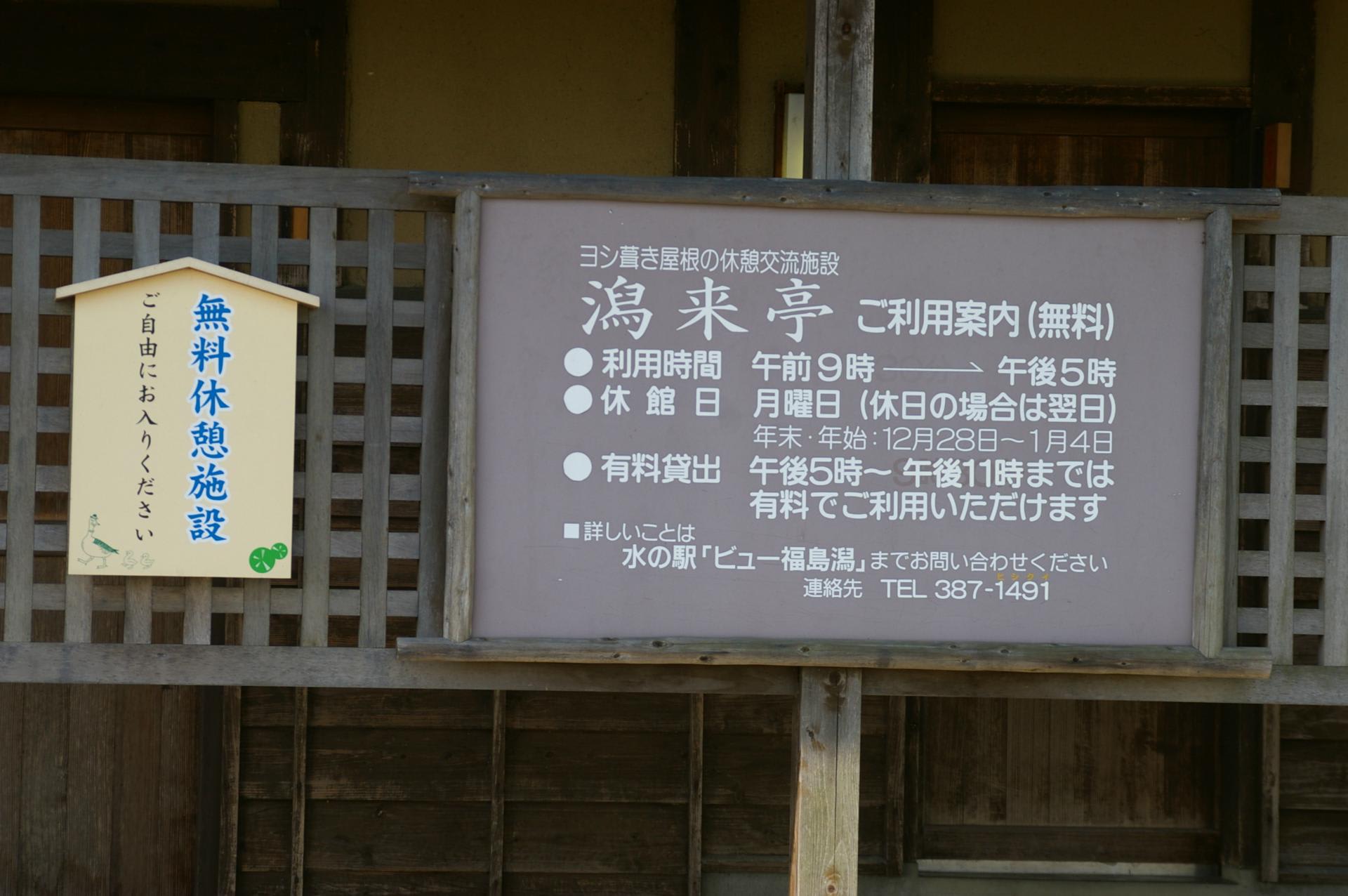

道路沿いには案内板がありますので見落とさないように

県道から左へ入った所にありました

極楽寺本堂です、入口の柵の中にサクラはありました

野中桜です

満開を過ぎて、散りはじめを迎えていました

大きな花びらが特徴です

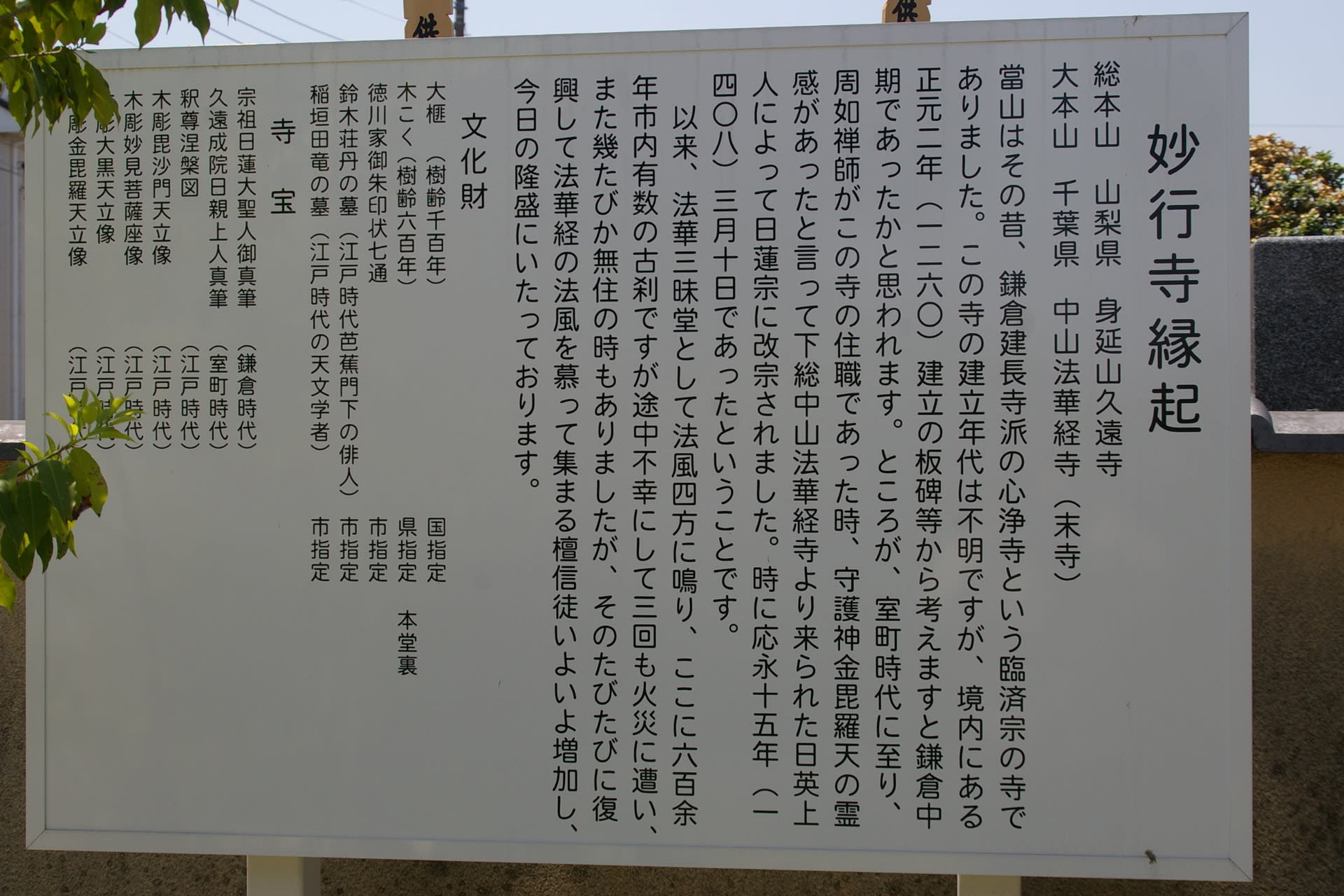

説明版です

国指定天然記念物

極楽寺の野中ザクラ

昭和2年4月8日指定

極楽寺の野中ザクラはベニヤマザクラの珍しい一変形で、優雅な濃紅大輪の花は早春の境内を彩る。

現在、主幹は枯れてその周から数本の樹幹が並立している。樹皮は暗灰色で横皮目の文様がある。

花序の長さは5センチメートルに達し、花序ごとに2~3の花をもっている。花は径約5センチメー

トル、花弁は円く、野生のベニヤマザクラの天然変形として植物学上貴重である。

文 化 庁

阿賀町教育委員会

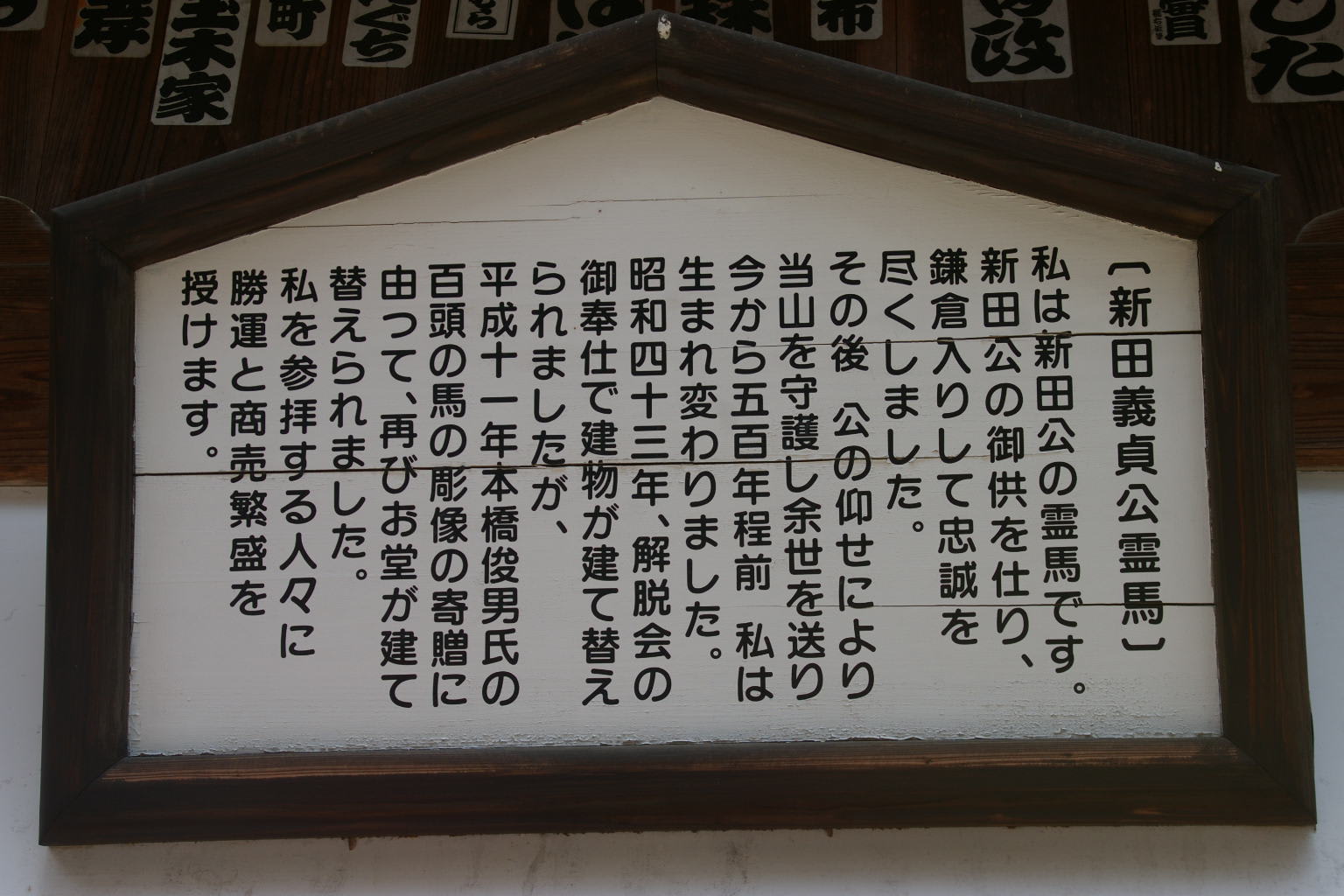

大きな記念碑があります

国指定 天然記念物

「極楽寺の野中櫻」

指定 昭和2年4月8日 内務大臣指定

所在 新潟県東蒲原群上川村大字両郷字名野中 極楽寺境内

指定物件 櫻樹一株

大正7年から内務省担当官に野中櫻の標本を送り続けた阿部儀作氏、植物学者牧野富太郎博士の助力を得て

内務大臣指定に尽力した伊藤粂次郎翁等先達の努力が実り、昭和2年に天然記念物に指定された。

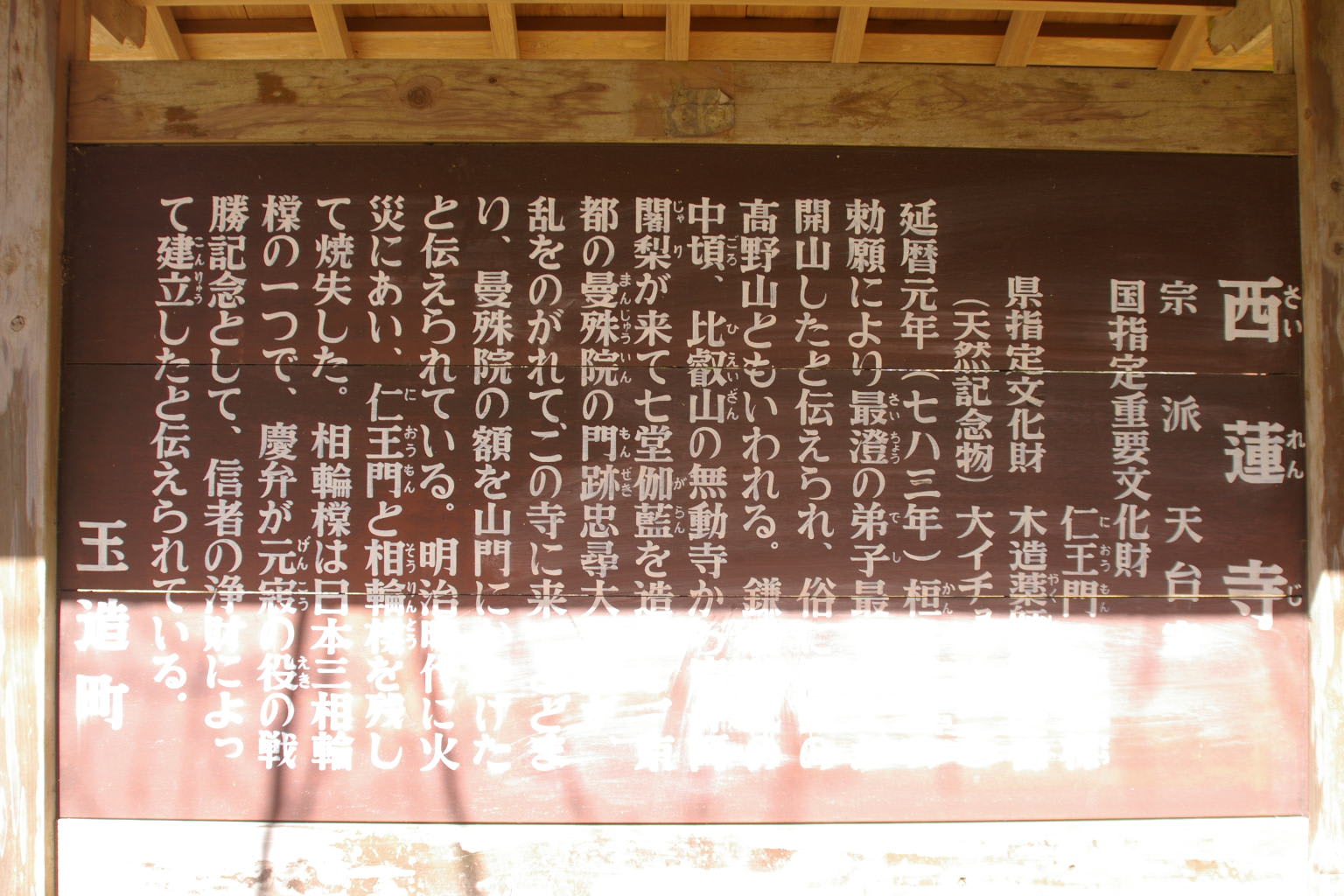

大正11年内務省発行「天然記念物及名勝調査報告植物乃部七輡」に、「本樹は紅山櫻にして花序全長一寸

六分に達し、毎花序二、三花を着く。花弁円形、花径二寸、一様濃紅極めて美麗なり。・・・野中櫻は此地方

の山中に野生せる紅山櫻の天然変形に属し、花弁の甚大なるを特徴とす。野生の紅山櫻には花部の種々に変化

させるものあれども、未だ野中櫻に於ける如き花形の大なるものあるを見ず。紅山櫻の珍稀なる変形なれば天

然記念物として指定せられんことを希望す。」と、担当官の三好博士が報告している。

当時から「野中櫻」の見事さが類を見ないものである事が記されている。

近年、日照。通風など野中櫻周辺環境が悪化し、樹勢の衰退が懸念された。平成十二年五月、北東側枝部に

「アラゲカワラタケ」、東側枝部に「スエヒロタケ」が発生したため、幹部の切断・殺菌処理などの応急処置

を施した。しかし、樹勢回復には種変環境も含めた抜本的改善が必要であると判断し、同年六月七日、「国指

定天然記念物現状変更許可申請」を文化庁長官に提出した。

地元の熱意が通じ、翌十三年度から三ヵ年継続事業として、周辺整備・樹勢回復の二大事業が文化庁予算を

基礎に施行され、樹勢は目覚ましく回復しつつある。

三好博士が大正十一年に、「一様濃紅極めて美麗なり。未だ野中櫻に於ける如き花形の大なるものあるを見

ず。」と激賞したこの銘花を、再生保存できることは大変ありがたく、深甚なる謝意を表し、関係者各位に改

めて御礼申し上げます。

平成十六年七月十匕日(七十九歳の誕生日に当たり)

極楽寺代表総代

野中櫻はここまでにします