豊岡の一里塚は、高崎市役所の西約4kmのところ、元々一里塚ですので

高崎城祉にある市役所の周りに高崎宿があったことを考えると

国道18号線(中山道)の上豊岡信号の直ぐ西側に在ります

手前に 駐車スペースがあります

駐車スペースがあります

一里塚のエノキです

一里塚の石碑です

説明版が有ります

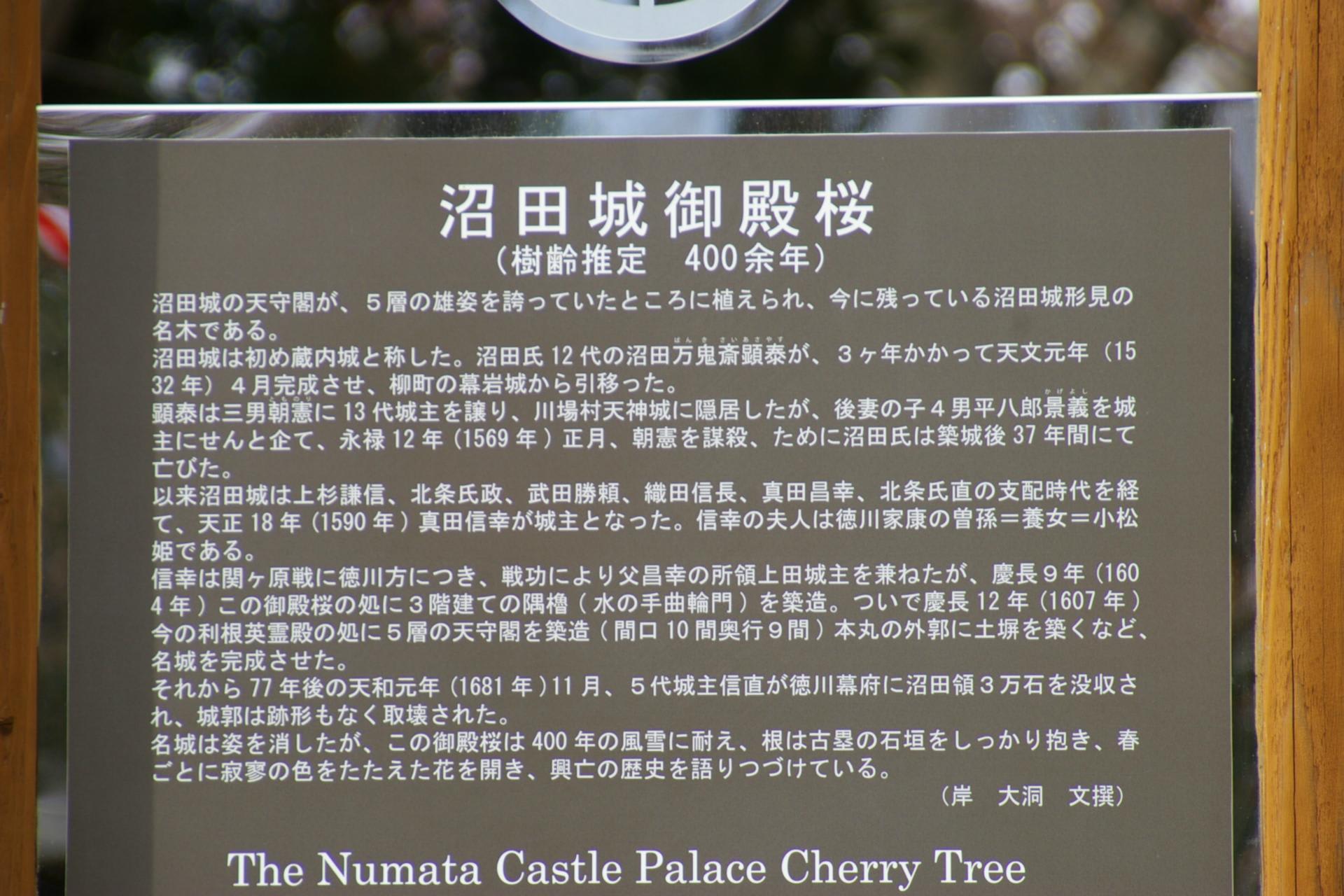

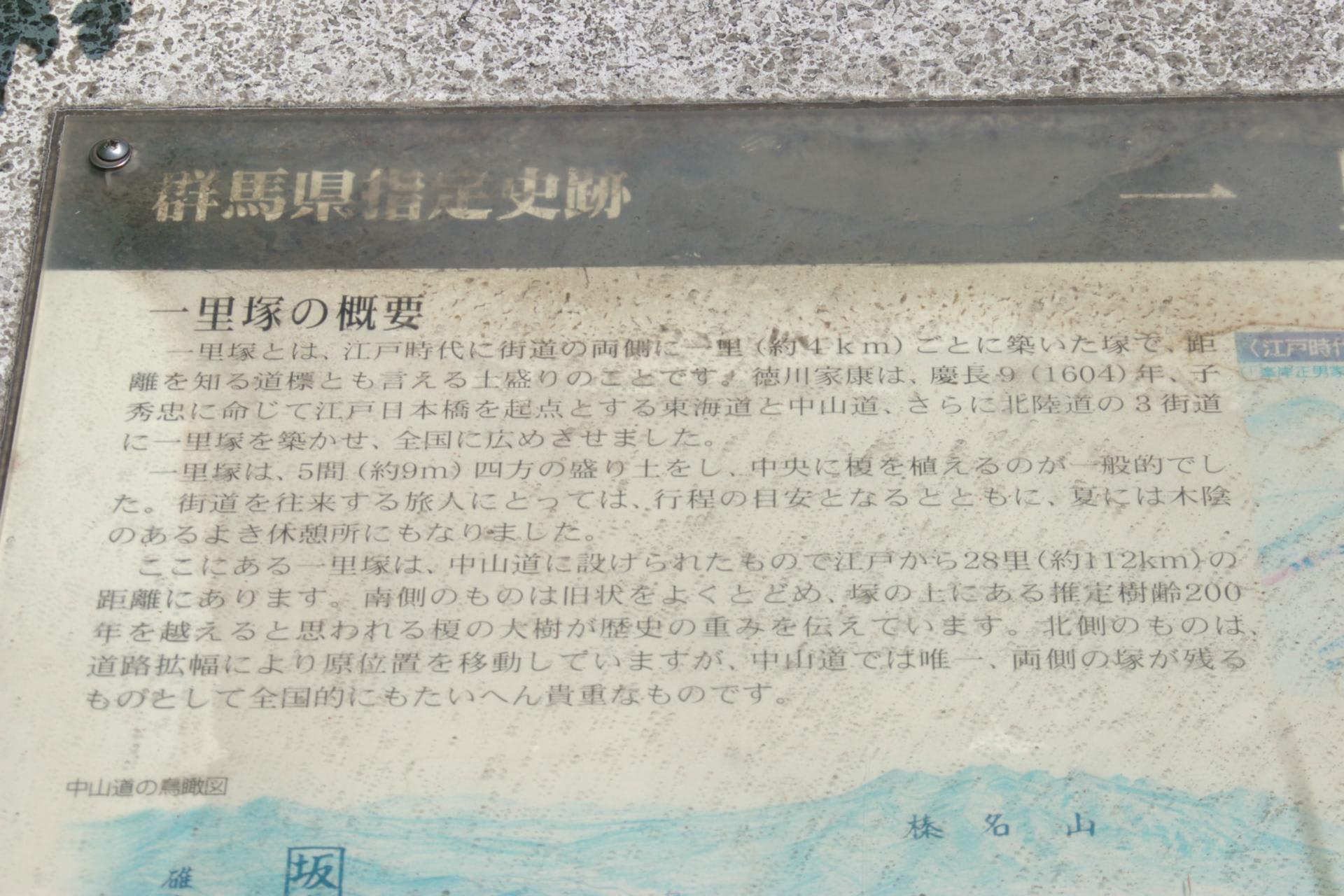

群馬県指定史跡

一里塚の概要

一里塚とは、江戸時代の街道の両側に一里(約4km)ごとに築いた塚で、距離を知る道標とも言える

土盛のことです。徳川家康は慶長9(1604)年、子秀忠に命じて江戸日本橋を起点とする東海道と中

山道、さらに北陸道の3街道に一里塚を築かせ、全国に広めさせました。

一里塚は、5間(約9m)四方の盛土をし、中央に榎を植えるのが一般的でした。街道を往来する旅人

にとっては、行程の目安になるとともに、夏には木陰のあるよき休憩所にもなりました。

ここにある一里塚は、中山道に設けられたもので江戸から28里(約112km)の距離にあります。

南側のものは旧状をよくとどめ、塚の上にある推定樹齢200年を越えると思われる榎の大樹が歴史の重

みを伝えています。北側のものは、道路拡幅により原位置を移動していますが、中山道では唯一、両側の

塚が残るものとして全国的にもたいへん貴重なものです。

(北側の一里塚は、神社の祠が乗った石造りに成っています・画像無し)

中山道

中山道は、江戸時代の五街道の一つで江戸と京都を結ぶ幹線道路でした。江戸日本橋を起点とし、現在

の埼玉県、群馬県、長野県、岐阜県を経由し、滋賀県で東海道と合流し、京都三条大橋に至りました。

宿場数は69宿(うち2宿は東海道と重複)、その距離は132里(約528km)におよび、江戸・

京都間の所要日数は通常16日前後でした。

群馬県内には、新町、倉賀野、高崎、板鼻、安中、松井田、坂本の7宿が置かれていました、今も中山

道の沿線には、この一里塚をはじめ当時を偲ばせる貴重な文化財が多く残っています。

二本のエノキが立っています

目通り幹回り6.9mとのことですが、二本合わせた大きさの様です

では、次へ行きましょう

高崎城祉にある市役所の周りに高崎宿があったことを考えると

国道18号線(中山道)の上豊岡信号の直ぐ西側に在ります

手前に

駐車スペースがあります

駐車スペースがあります

一里塚のエノキです

一里塚の石碑です

説明版が有ります

群馬県指定史跡

一里塚の概要

一里塚とは、江戸時代の街道の両側に一里(約4km)ごとに築いた塚で、距離を知る道標とも言える

土盛のことです。徳川家康は慶長9(1604)年、子秀忠に命じて江戸日本橋を起点とする東海道と中

山道、さらに北陸道の3街道に一里塚を築かせ、全国に広めさせました。

一里塚は、5間(約9m)四方の盛土をし、中央に榎を植えるのが一般的でした。街道を往来する旅人

にとっては、行程の目安になるとともに、夏には木陰のあるよき休憩所にもなりました。

ここにある一里塚は、中山道に設けられたもので江戸から28里(約112km)の距離にあります。

南側のものは旧状をよくとどめ、塚の上にある推定樹齢200年を越えると思われる榎の大樹が歴史の重

みを伝えています。北側のものは、道路拡幅により原位置を移動していますが、中山道では唯一、両側の

塚が残るものとして全国的にもたいへん貴重なものです。

(北側の一里塚は、神社の祠が乗った石造りに成っています・画像無し)

中山道

中山道は、江戸時代の五街道の一つで江戸と京都を結ぶ幹線道路でした。江戸日本橋を起点とし、現在

の埼玉県、群馬県、長野県、岐阜県を経由し、滋賀県で東海道と合流し、京都三条大橋に至りました。

宿場数は69宿(うち2宿は東海道と重複)、その距離は132里(約528km)におよび、江戸・

京都間の所要日数は通常16日前後でした。

群馬県内には、新町、倉賀野、高崎、板鼻、安中、松井田、坂本の7宿が置かれていました、今も中山

道の沿線には、この一里塚をはじめ当時を偲ばせる貴重な文化財が多く残っています。

二本のエノキが立っています

目通り幹回り6.9mとのことですが、二本合わせた大きさの様です

では、次へ行きましょう

桜が咲き始めれば見事でしょうがまだ早いのです

桜が咲き始めれば見事でしょうがまだ早いのです

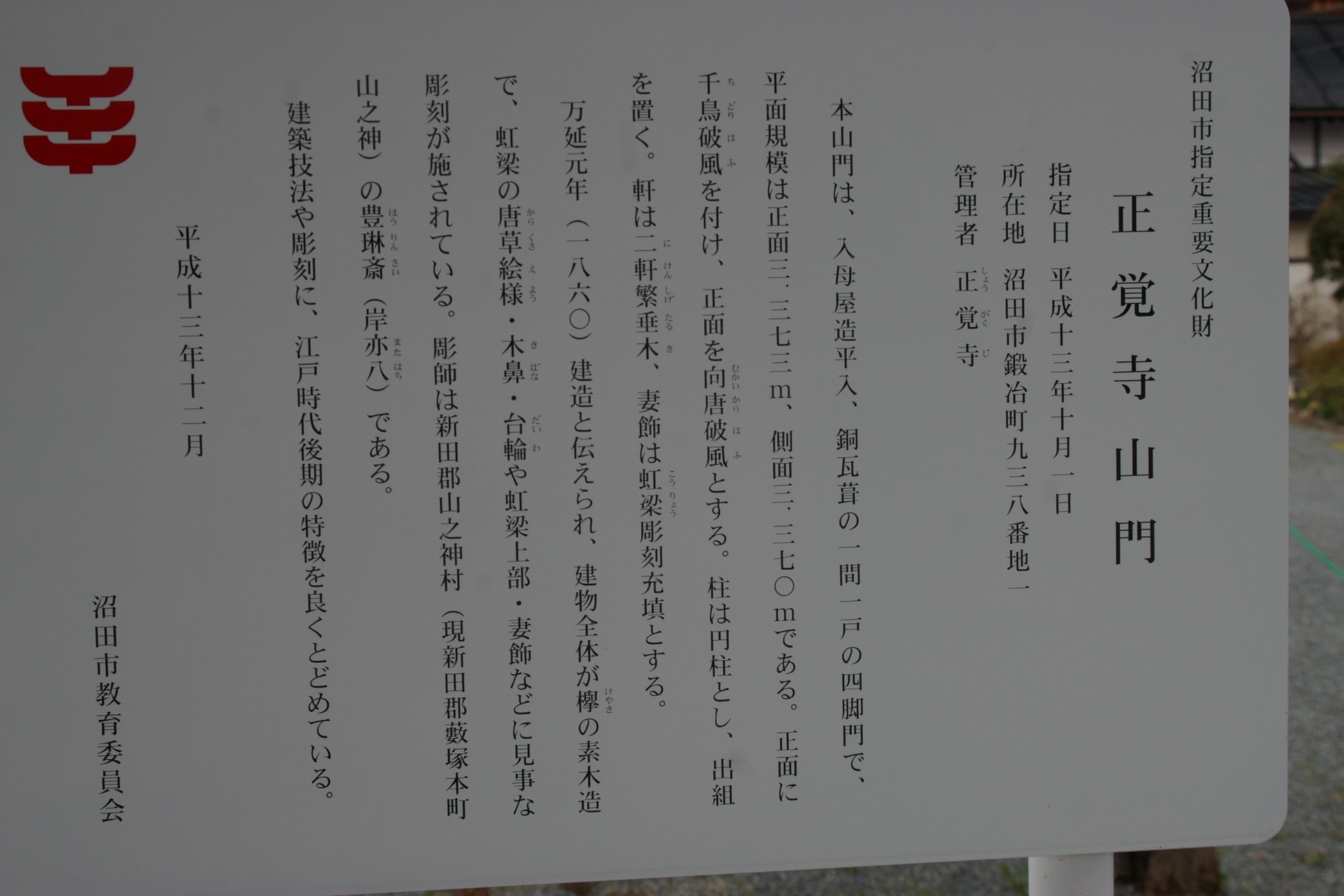

御殿桜は、沼田市役所の直ぐ北西側、沼田公園(沼田城跡)の中にあります

御殿桜は、沼田市役所の直ぐ北西側、沼田公園(沼田城跡)の中にあります