三階城跡は、鉾田市役所の北約2.5km、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線しゅくとく駅の南約1kmの所に有ります

県道114号線から鉾田川の造る谷地を西へ、鉄道の高架下をくぐり

北側から城跡を見ます

田圃道(砂利道です)を入って行くと

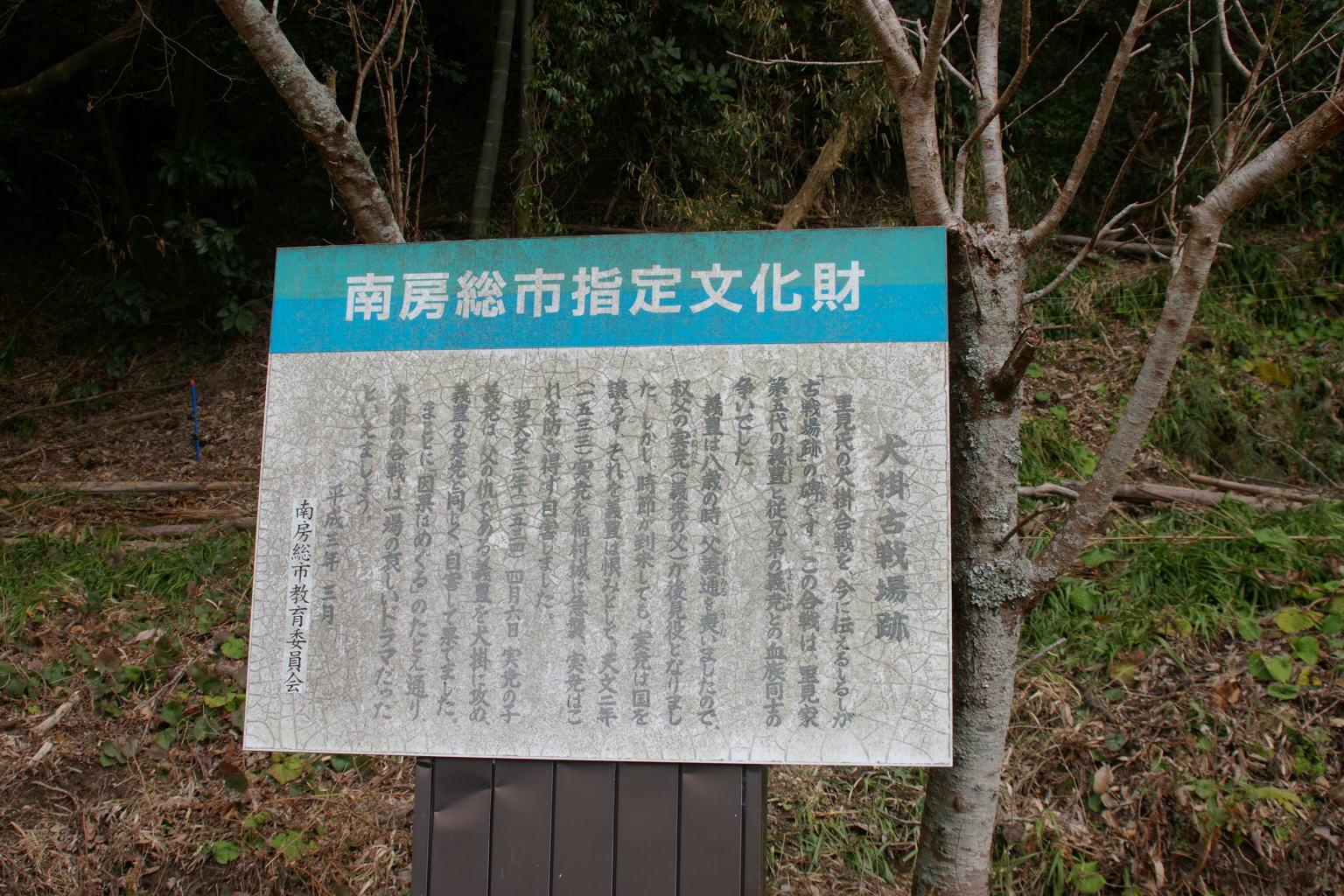

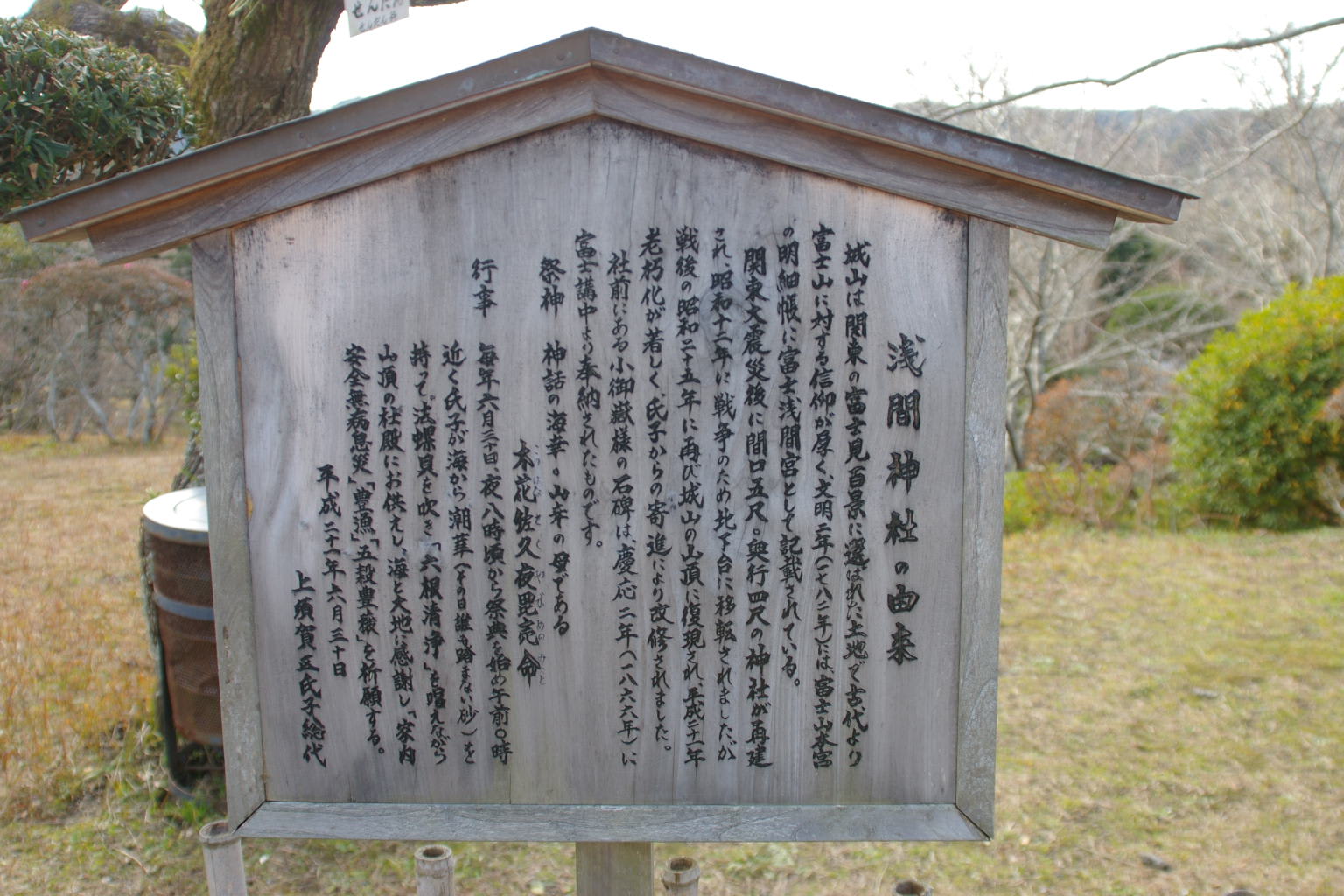

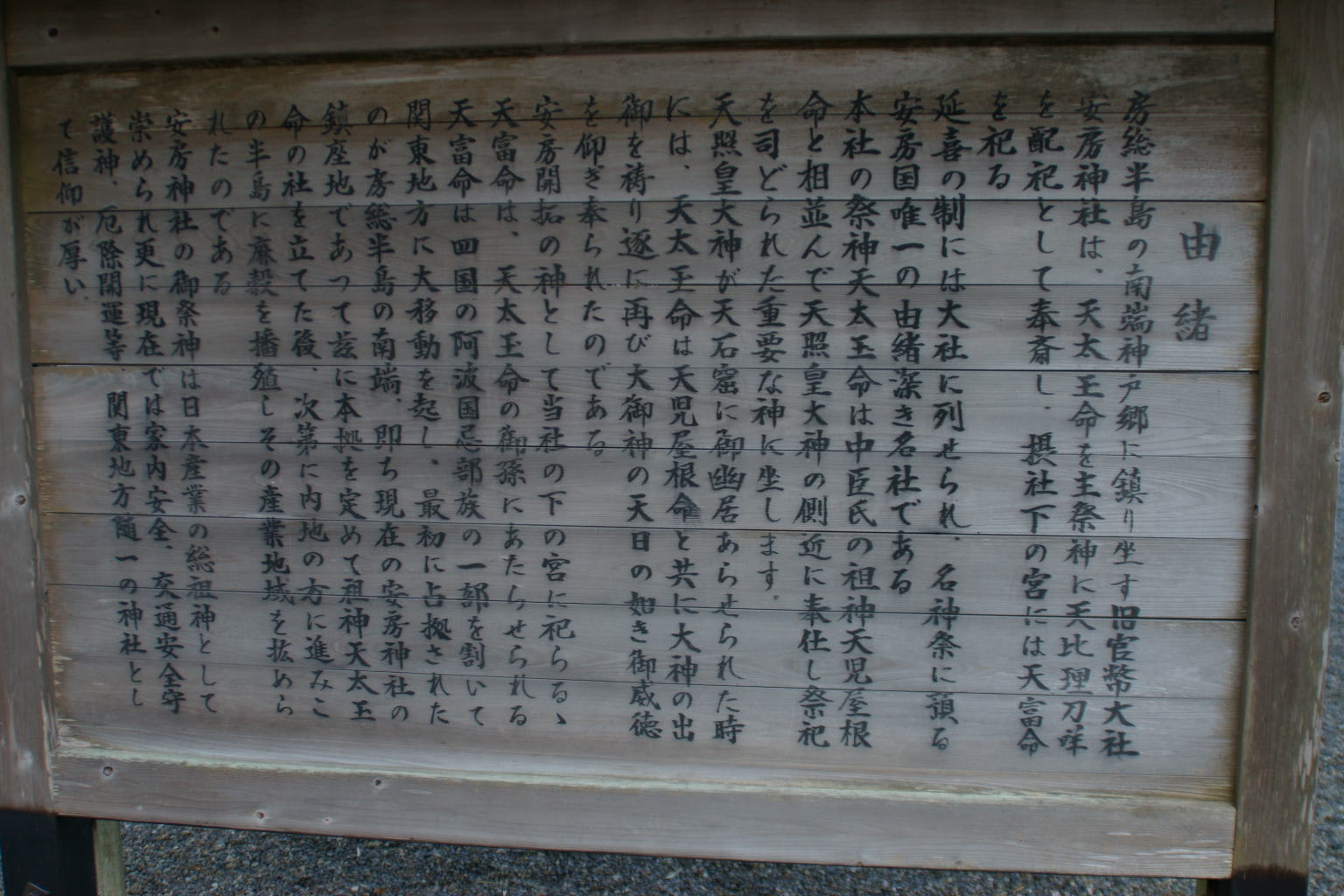

西側に案内版が有ります

虎口状の入口です

北側へ堀底道のような道を進みます

笹薮が濃くなってきました

東側の虎口下の堀底道です

ところどころに山芋を掘った穴が有ります

急な虎口を登ります

土塁と堀がかくにんできるのですが、写真では薮が濃すぎて良く解りませんね

郭内部は、身動きが取れないくらいに笹が生い茂ってしまっていますが、土塁が有るのがわかります

部分的に土塁の斜面を確認できるところは有りますが、笹薮をなんとかしないと城跡を確認するのは難しいと思います

では、次へ行きましょう

県道114号線から鉾田川の造る谷地を西へ、鉄道の高架下をくぐり

北側から城跡を見ます

田圃道(砂利道です)を入って行くと

西側に案内版が有ります

虎口状の入口です

北側へ堀底道のような道を進みます

笹薮が濃くなってきました

東側の虎口下の堀底道です

ところどころに山芋を掘った穴が有ります

急な虎口を登ります

土塁と堀がかくにんできるのですが、写真では薮が濃すぎて良く解りませんね

郭内部は、身動きが取れないくらいに笹が生い茂ってしまっていますが、土塁が有るのがわかります

部分的に土塁の斜面を確認できるところは有りますが、笹薮をなんとかしないと城跡を確認するのは難しいと思います

では、次へ行きましょう