米沢北大塩地区は、茅野市役所の北東約7kmのところ

国道152号線の御座石信号から県道192号線ビーナスラインを北へ

上川の右岸沿いを進みま、北大塩口信号を左へはいります

次の交差点は米沢郵便局前を右へ、道なりに進み県道424号線に出た所に

北大塩の十五社神社が南向きに鎮座します

前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

十五社前バス停があります

参道入口です

ニノ鳥居です

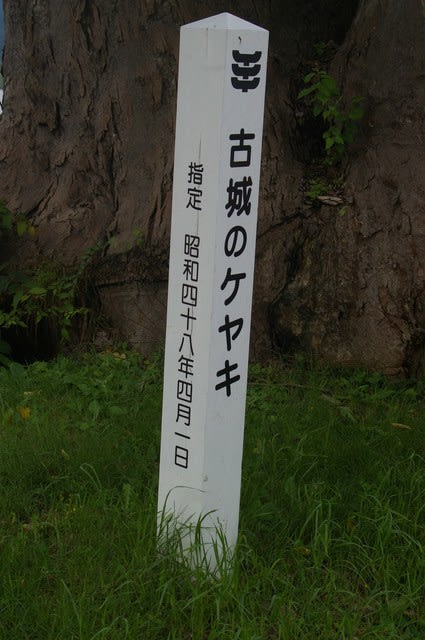

社殿への石段の左手に目的のケヤキが在ります

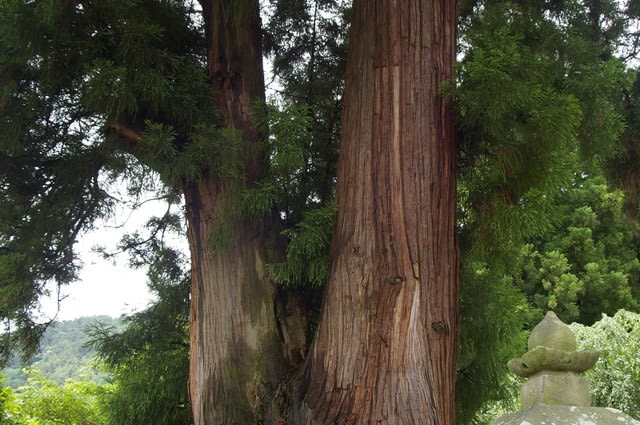

南西側から見上げました

石段脇(東側)から見上げました

石段の上に拝殿です

本殿は覆屋の中です

拝殿前(北側)から見ました

北東側から、目通り幹囲5,0mの巨木です、まだまだ若そうなので更に成長してくれるでしょう

本殿西側の境内社です

本殿東側の境内社の祠です

石段上拝殿前から参道を見下ろしました

では、次へ行きましょう

国道152号線の御座石信号から県道192号線ビーナスラインを北へ

上川の右岸沿いを進みま、北大塩口信号を左へはいります

次の交差点は米沢郵便局前を右へ、道なりに進み県道424号線に出た所に

北大塩の十五社神社が南向きに鎮座します

前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

十五社前バス停があります

参道入口です

ニノ鳥居です

社殿への石段の左手に目的のケヤキが在ります

南西側から見上げました

石段脇(東側)から見上げました

石段の上に拝殿です

本殿は覆屋の中です

拝殿前(北側)から見ました

北東側から、目通り幹囲5,0mの巨木です、まだまだ若そうなので更に成長してくれるでしょう

本殿西側の境内社です

本殿東側の境内社の祠です

石段上拝殿前から参道を見下ろしました

では、次へ行きましょう