南袖木地区は、南相馬市役所の北約10kmのところ

国道6号線から東に入ったところ

林の中に南袖木公会堂があります

津波の一時避難所に成っています

南袖木公会堂の 駐車場に車を止めさせて頂きました

駐車場に車を止めさせて頂きました

南袖木公会堂駐車場は津波一時避難所です

公会堂です

下大神宮参道が公会堂駐車場です

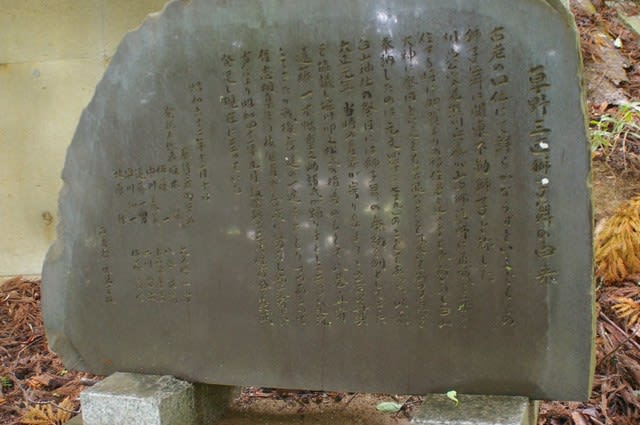

左右に天照皇大神と伊勢大御神の石碑が建っています

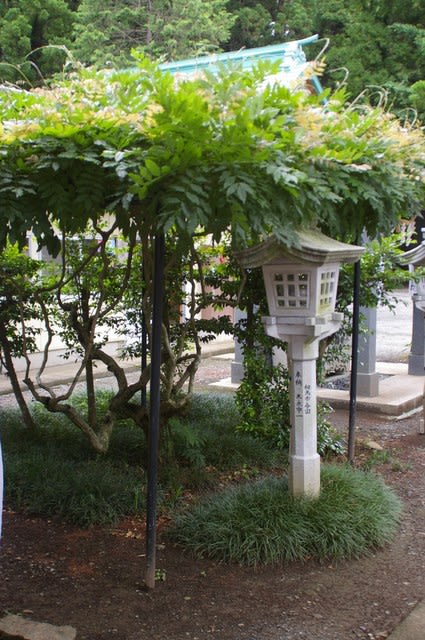

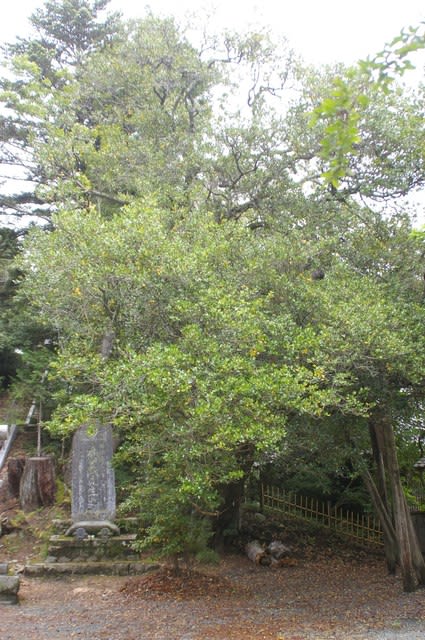

天然記念物標柱です 鹿島町指定天然記念物 下大神宮のヒイラギとなっています

鹿島町指定天然記念物 下大神宮のヒイラギとなっています

参道右手に目的のヒイラギです

注連縄が巻かれた御神木ですね

参道からみました 目通り幹周り3,8mの大木です

目通り幹周り3,8mの大木です

斜めに伸びた大枝が特徴てきです

社殿に行って見ましょう

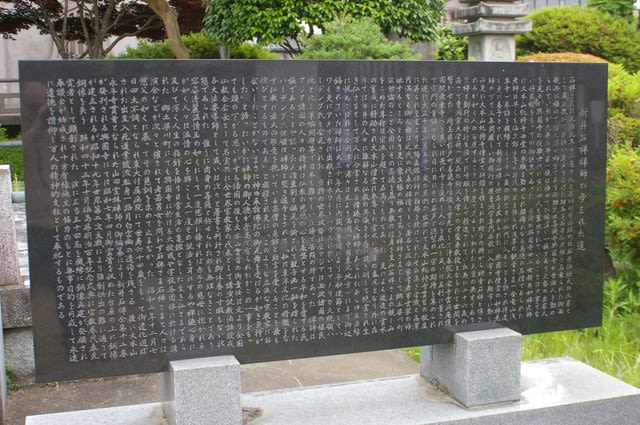

拝殿です

懸額は伊勢大御神となっています

本殿です

では、次へ行って見ましょう

国道6号線から東に入ったところ

林の中に南袖木公会堂があります

津波の一時避難所に成っています

南袖木公会堂の

駐車場に車を止めさせて頂きました

駐車場に車を止めさせて頂きました

南袖木公会堂駐車場は津波一時避難所です

公会堂です

下大神宮参道が公会堂駐車場です

左右に天照皇大神と伊勢大御神の石碑が建っています

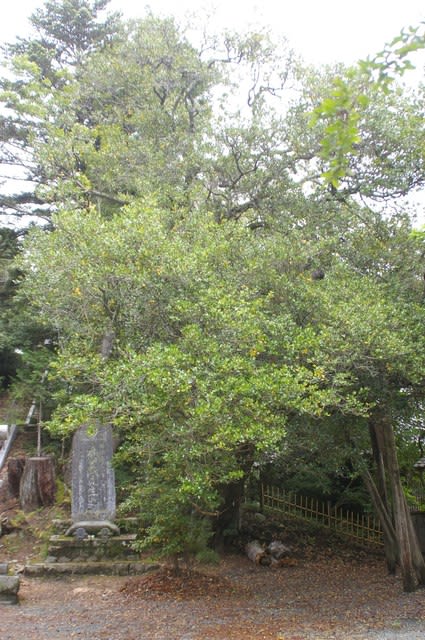

天然記念物標柱です

鹿島町指定天然記念物 下大神宮のヒイラギとなっています

鹿島町指定天然記念物 下大神宮のヒイラギとなっています

参道右手に目的のヒイラギです

注連縄が巻かれた御神木ですね

参道からみました

目通り幹周り3,8mの大木です

目通り幹周り3,8mの大木です

斜めに伸びた大枝が特徴てきです

社殿に行って見ましょう

拝殿です

懸額は伊勢大御神となっています

本殿です

では、次へ行って見ましょう