東区香椎地区は、福岡市役所の北東約9kmのところ

JR香椎線香椎神宮駅から北へ、西南西向の参道を入ります

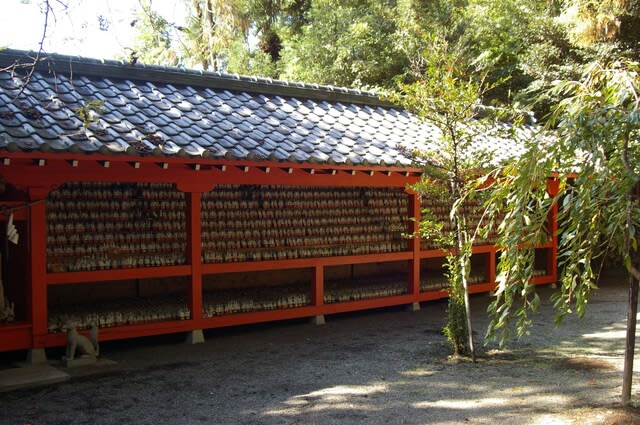

鳥居を入り、楼門を潜り拝殿へ

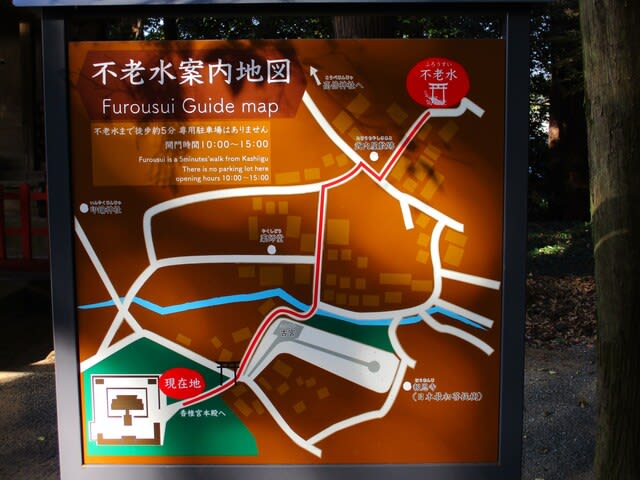

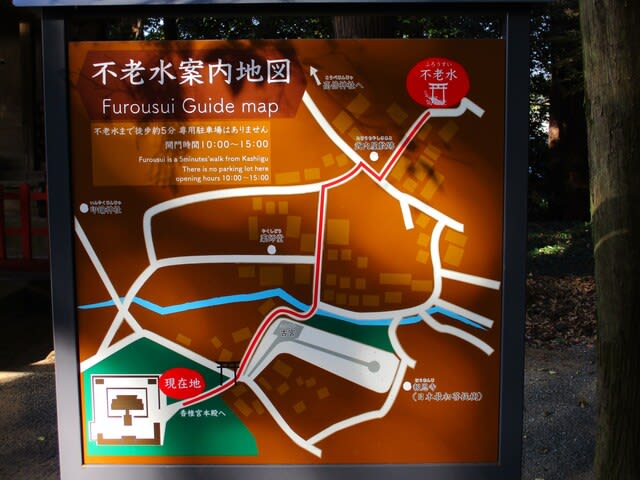

不老水への案内図で古宮を確認しましょう

北東側の境内出口裏参道鳥居です

向かい側に古宮入口です

参道を進みます

古宮跡でしょうか

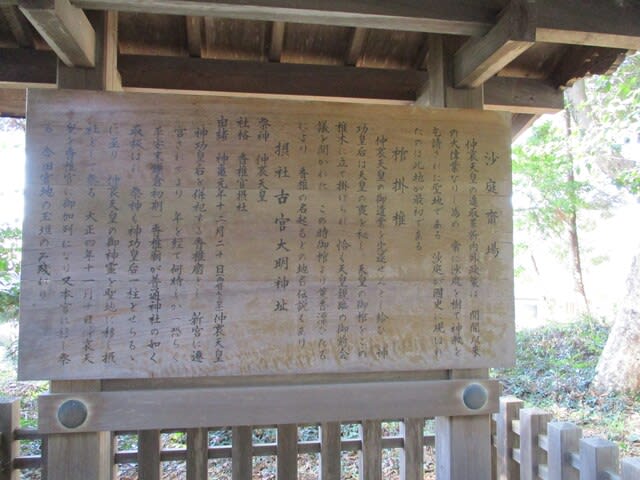

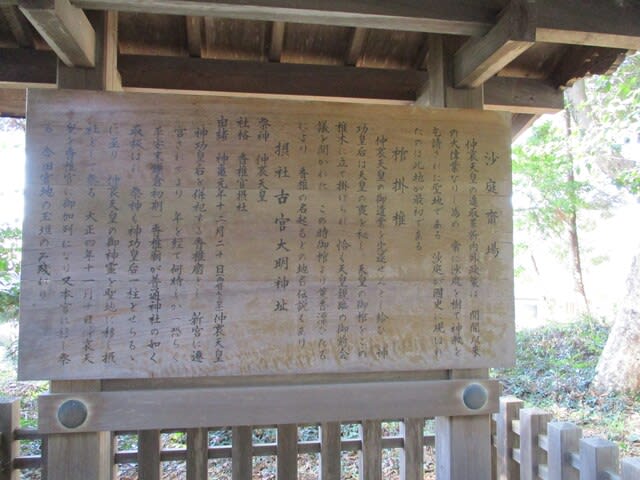

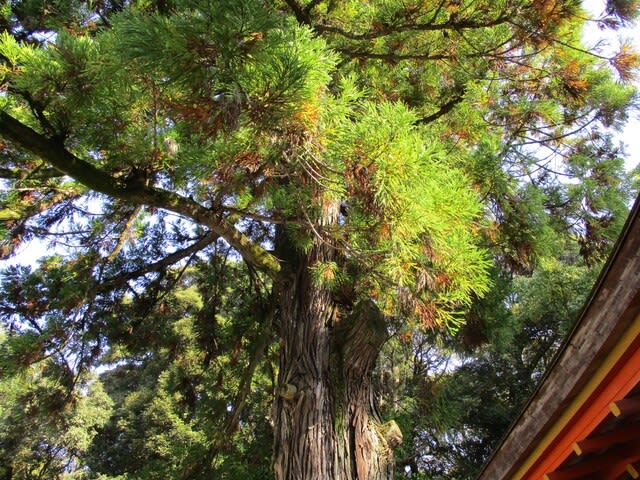

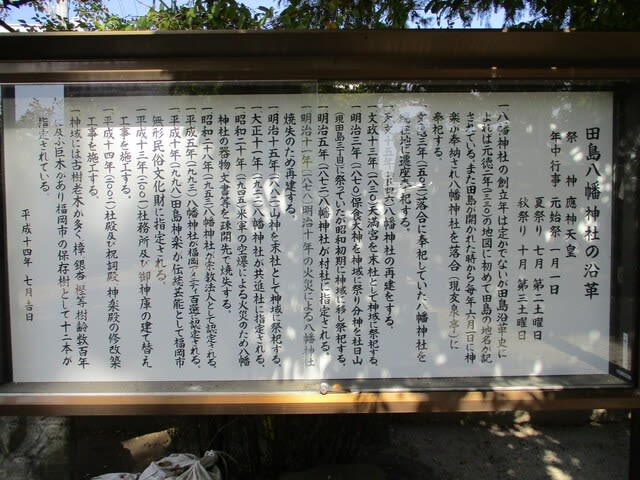

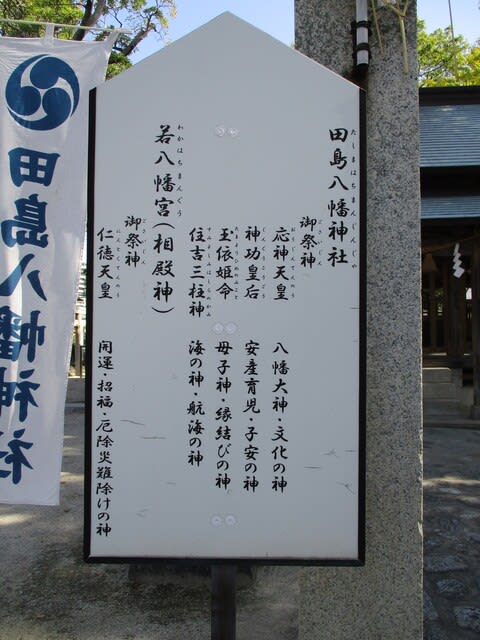

説明版です

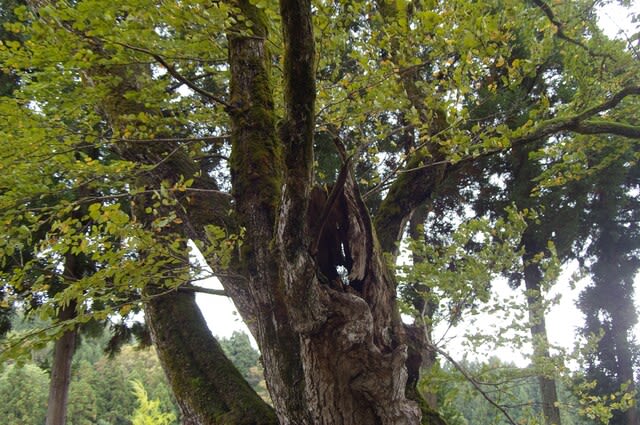

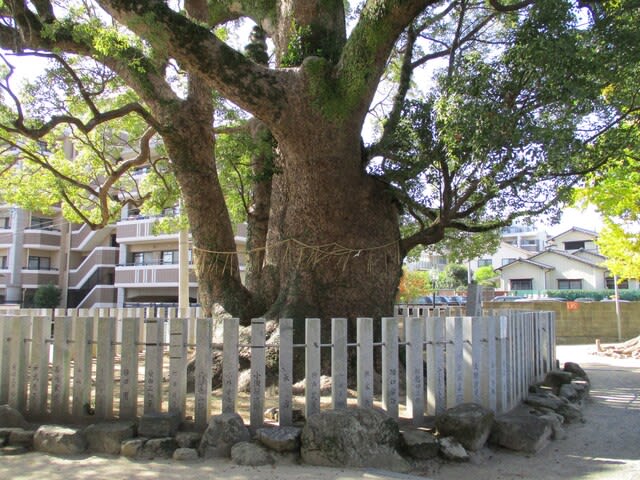

古宮跡には一本の木が植えられています、棺掛椎です

更に奥へ行きます

仲哀天皇大本営跡の碑です

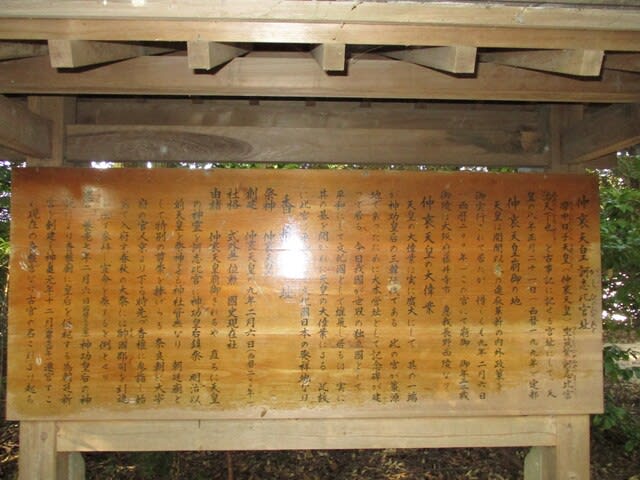

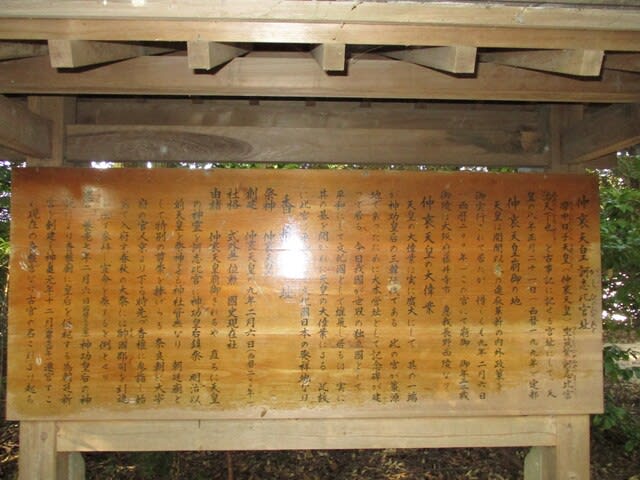

古宮はこちらのようです、説明版が有ります

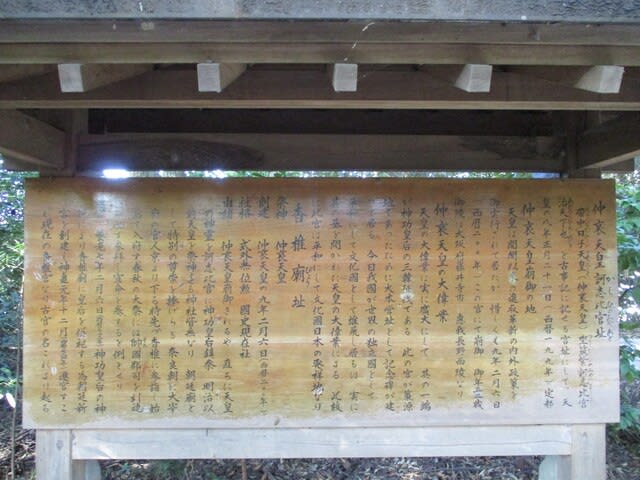

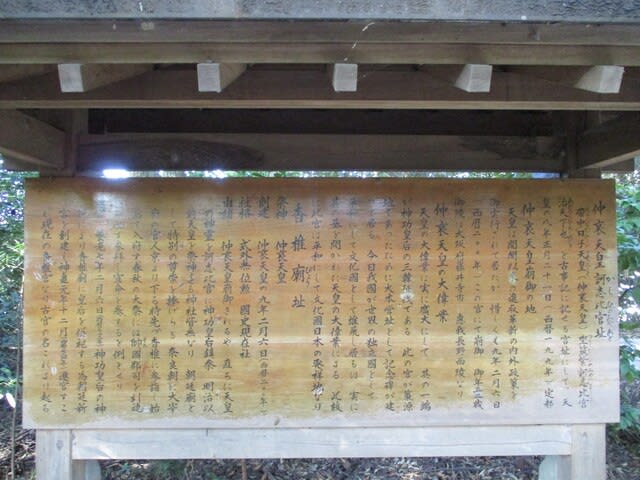

もう一枚の説明版には仲哀天皇の偉業などが書かれています

古宮入口へ戻ります

入口前を東へ

住宅地の中を進み左にまがると

報恩寺です

保存樹のイチョウとエノキです

境内側から見ました

保存樹表示版です、東94号と95号です

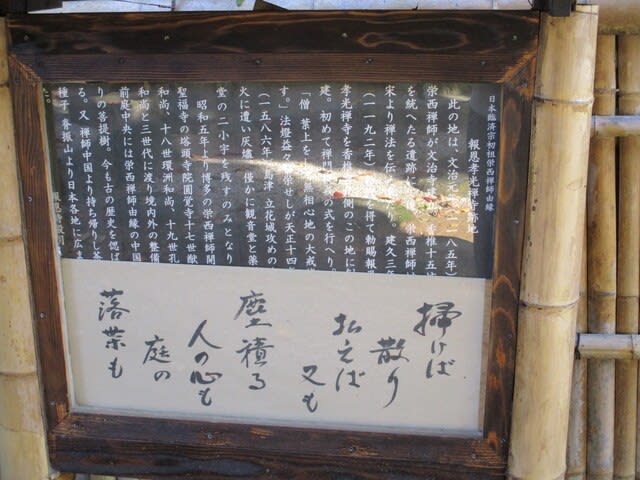

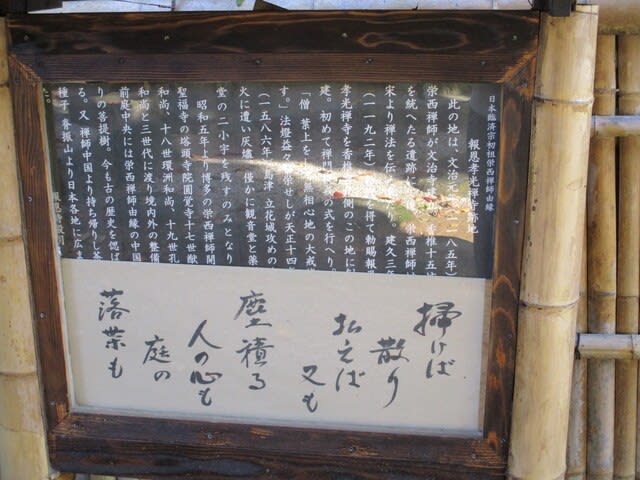

臨済宗の祖栄西禅師縁の寺だそうです

石碑が有ります

御堂が有ります

本堂のようです

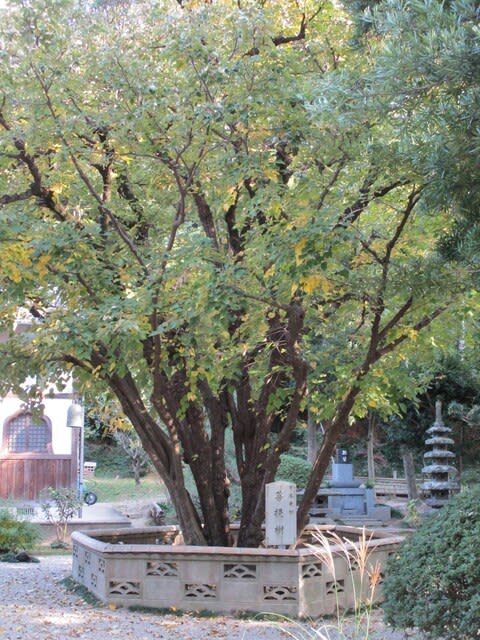

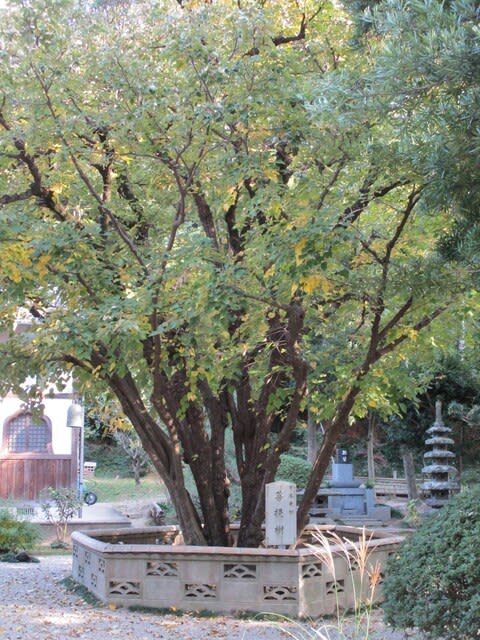

本堂前に日本最初の菩提樹です

不老水に行って見ましょう

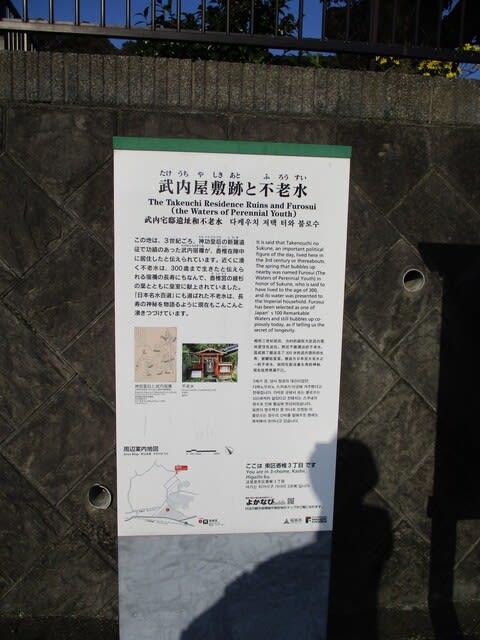

不老水案内板です

この先が武内館のようです

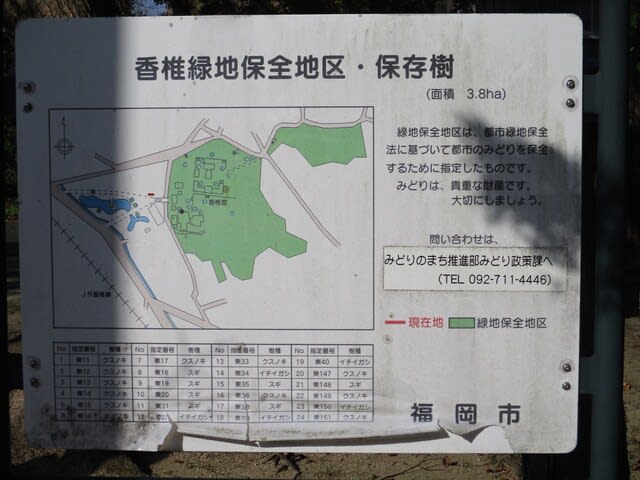

敷地内にクスノキが在ります

すぐ先の道路を左へ入ります

細い道路を進みます

鳥居が有ります

不老水ですが、時間制限が有る様で鍵がかけられていました

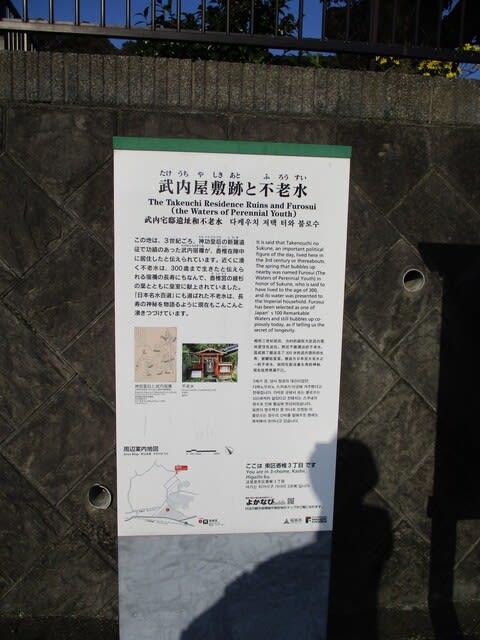

案内板です

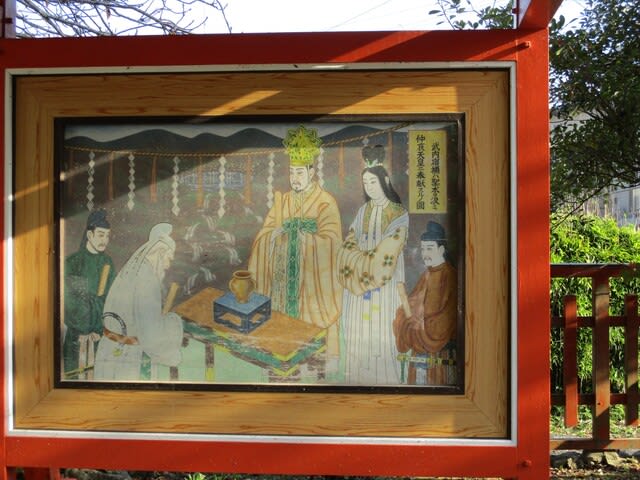

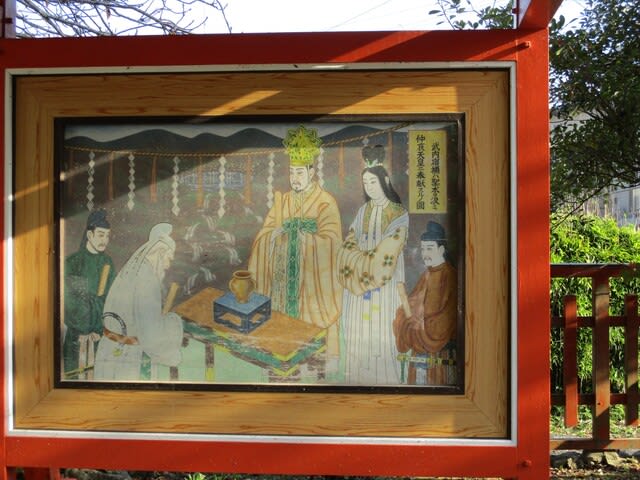

武内宿禰が仲哀天皇に不老水を献上する絵があります

左手の斜面のクスノキです

では、戻りましょう

JR香椎線香椎神宮駅から北へ、西南西向の参道を入ります

鳥居を入り、楼門を潜り拝殿へ

不老水への案内図で古宮を確認しましょう

北東側の境内出口裏参道鳥居です

向かい側に古宮入口です

参道を進みます

古宮跡でしょうか

説明版です

古宮跡には一本の木が植えられています、棺掛椎です

更に奥へ行きます

仲哀天皇大本営跡の碑です

古宮はこちらのようです、説明版が有ります

もう一枚の説明版には仲哀天皇の偉業などが書かれています

古宮入口へ戻ります

入口前を東へ

住宅地の中を進み左にまがると

報恩寺です

保存樹のイチョウとエノキです

境内側から見ました

保存樹表示版です、東94号と95号です

臨済宗の祖栄西禅師縁の寺だそうです

石碑が有ります

御堂が有ります

本堂のようです

本堂前に日本最初の菩提樹です

不老水に行って見ましょう

不老水案内板です

この先が武内館のようです

敷地内にクスノキが在ります

すぐ先の道路を左へ入ります

細い道路を進みます

鳥居が有ります

不老水ですが、時間制限が有る様で鍵がかけられていました

案内板です

武内宿禰が仲哀天皇に不老水を献上する絵があります

左手の斜面のクスノキです

では、戻りましょう

.

.

駐車場(社殿に一番近い)を利用する様です

駐車場(社殿に一番近い)を利用する様です