今年も今日でおしまい、大晦日です

2014年最後の投稿は、金砂山城跡です

金砂山城跡は、常陸太田市役所の北北西約16kmの金砂山に有りました

常陸大宮市の山方城跡から県道29号線を東へ、峠を越えると常陸太田市に入ります

約2kmで日帰り温泉施設「金砂の湯」が有ります、ここを北上します

西金砂神社の参道に成っています、鳥居を過ぎると山道に成ります

金砂の湯から、鳥居の間にはいろいろな石像が並びます、こちらは天狗でしょうか

登り切ると、西金砂神社鳥居前です、直ぐ先の道路脇が 駐車場に成っています

駐車場に成っています

道路脇の台地が金砂山城の本丸跡です

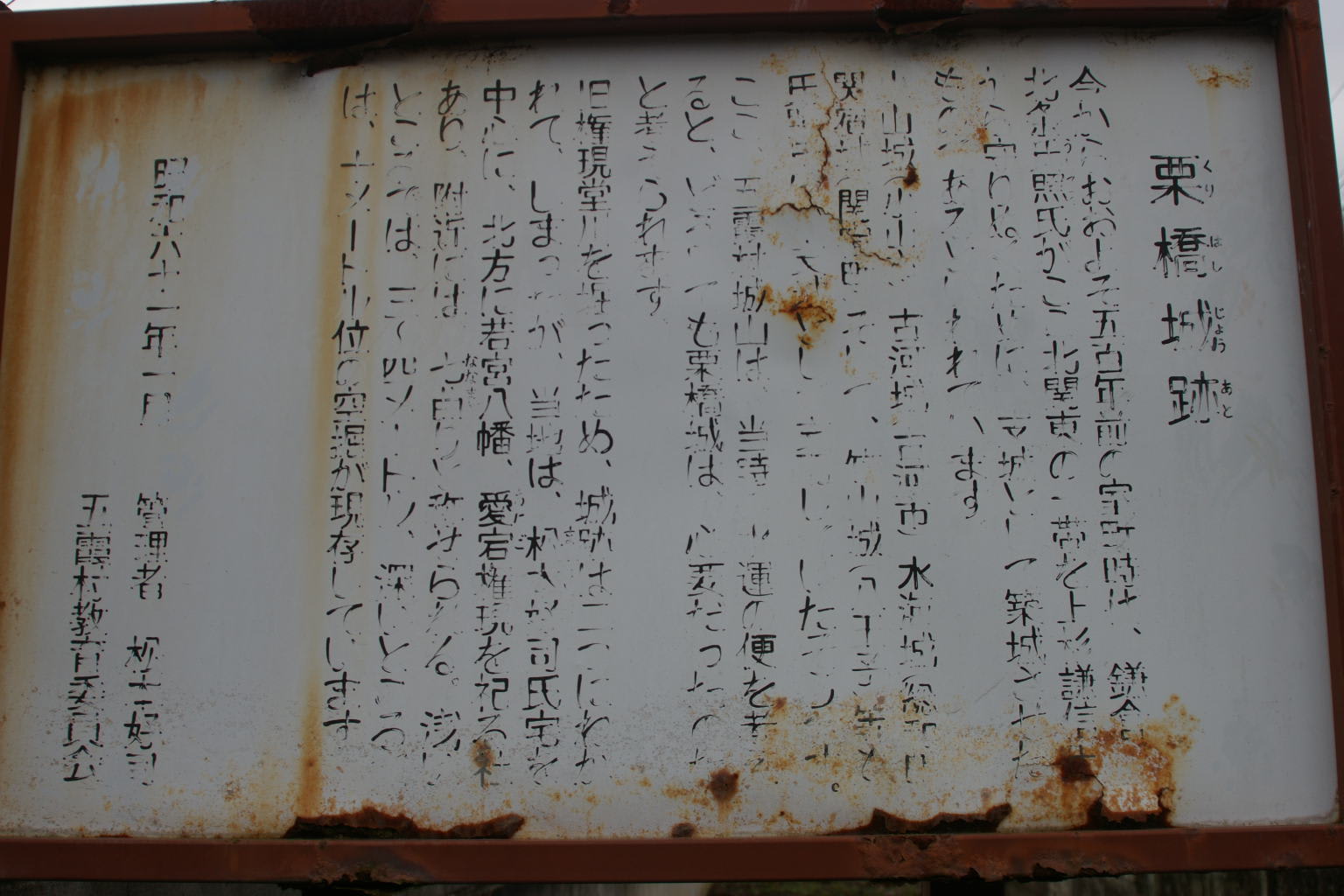

説明版が有ります、金砂城址と成っています

西金砂山は、「頼朝の金砂攻め」として名高い金砂城址である

もっとも城とはいえ城郭を構えたものでなく、天険の山そのものが城であった

治承四年(1180)11月4日、頼朝の佐竹氏討伐に、三代佐竹秀義は太田の本城を捨てて西金砂山に籠城・応戦

要害険阻なこの山に籠った秀義軍は、数千の強兵を相手に一歩も退くことなく奮戦

攻め手の頼朝軍勢は雨霰れと降りかかる矢・石のうたれ苦戦、狭小絶壁の道なき道に身体ならず

放つ矢は敵に届かず、空しく矢をつがえて機を待つばかり、兵法に迷う激しい攻防の二日後

味方のスパイ行為によってついに落城した。

尚この西金砂山は南北朝争乱期に南朝方と激戦を交えた時の籠城の地となり、

さらに応永十年から100年余りにわたって繰り広げられた支族山入氏義との内紛の折り

佐竹義舜が籠城して死力を尽くした地であり、佐竹家初代昌義が尊信するようになってから

佐竹が西金砂山に籠城の都度戦いが有利に展開したので、金砂山は佐竹開運の山として崇敬された山であり神社でああった。

常陸太田市教育委員会

台地の上は広場だけです、遺構は有りません

金砂山の案内図が有ります

県指定天然記念物のサワラです、幹回り9.5m樹齢740年の大木です

同じくイチョウです、幹回り10.5m樹齢740年です、ほかにも杉のきが有ったそうですが無くなってしまったとのことです

西金砂神社の説明版です

県指定無形文化財の神楽の説明版です

手水舎です

拝殿へ向かいましょう

縣社 西金砂神社の石碑です

世界平和塔です

参道脇に祠が並びます

拝殿です

拝殿の床下には、古い獅子が並んでいました

拝殿左手の階段をの簿って本殿へ行きましょう

木の根を越えていきます

尾根筋にも祠が並びます

こちらにも祠が並びます

最後の階段です

岩山の頂上に本殿が建っています

本殿です

本殿背面です

本殿脇の大釜は防火水槽でしょうか

本殿西側からの眺めです

本殿東側の山頂部にも祠が並びます

では、次へ行きましょう

これから、実家へ帰ります、今年も一年このブログをご覧いただきありがとうございます

(2014年は327回の更新でした)

皆様、良いお歳を

2014年最後の投稿は、金砂山城跡です

金砂山城跡は、常陸太田市役所の北北西約16kmの金砂山に有りました

常陸大宮市の山方城跡から県道29号線を東へ、峠を越えると常陸太田市に入ります

約2kmで日帰り温泉施設「金砂の湯」が有ります、ここを北上します

西金砂神社の参道に成っています、鳥居を過ぎると山道に成ります

金砂の湯から、鳥居の間にはいろいろな石像が並びます、こちらは天狗でしょうか

登り切ると、西金砂神社鳥居前です、直ぐ先の道路脇が

駐車場に成っています

駐車場に成っています

道路脇の台地が金砂山城の本丸跡です

説明版が有ります、金砂城址と成っています

西金砂山は、「頼朝の金砂攻め」として名高い金砂城址である

もっとも城とはいえ城郭を構えたものでなく、天険の山そのものが城であった

治承四年(1180)11月4日、頼朝の佐竹氏討伐に、三代佐竹秀義は太田の本城を捨てて西金砂山に籠城・応戦

要害険阻なこの山に籠った秀義軍は、数千の強兵を相手に一歩も退くことなく奮戦

攻め手の頼朝軍勢は雨霰れと降りかかる矢・石のうたれ苦戦、狭小絶壁の道なき道に身体ならず

放つ矢は敵に届かず、空しく矢をつがえて機を待つばかり、兵法に迷う激しい攻防の二日後

味方のスパイ行為によってついに落城した。

尚この西金砂山は南北朝争乱期に南朝方と激戦を交えた時の籠城の地となり、

さらに応永十年から100年余りにわたって繰り広げられた支族山入氏義との内紛の折り

佐竹義舜が籠城して死力を尽くした地であり、佐竹家初代昌義が尊信するようになってから

佐竹が西金砂山に籠城の都度戦いが有利に展開したので、金砂山は佐竹開運の山として崇敬された山であり神社でああった。

常陸太田市教育委員会

台地の上は広場だけです、遺構は有りません

金砂山の案内図が有ります

県指定天然記念物のサワラです、幹回り9.5m樹齢740年の大木です

同じくイチョウです、幹回り10.5m樹齢740年です、ほかにも杉のきが有ったそうですが無くなってしまったとのことです

西金砂神社の説明版です

県指定無形文化財の神楽の説明版です

手水舎です

拝殿へ向かいましょう

縣社 西金砂神社の石碑です

世界平和塔です

参道脇に祠が並びます

拝殿です

拝殿の床下には、古い獅子が並んでいました

拝殿左手の階段をの簿って本殿へ行きましょう

木の根を越えていきます

尾根筋にも祠が並びます

こちらにも祠が並びます

最後の階段です

岩山の頂上に本殿が建っています

本殿です

本殿背面です

本殿脇の大釜は防火水槽でしょうか

本殿西側からの眺めです

本殿東側の山頂部にも祠が並びます

では、次へ行きましょう

これから、実家へ帰ります、今年も一年このブログをご覧いただきありがとうございます

(2014年は327回の更新でした)

皆様、良いお歳を