2017年最後の投稿になります

金剛院は、北区役所の西約1kmのところ

JR川越線にっしん駅の南側住宅地の中にあります

にっしん駅から南に向かうと金剛院は一段高い所に有ります

山門は南側ですが 駐車場は山門の東側、東側道路の東面が入り口です

駐車場は山門の東側、東側道路の東面が入り口です

南側参道から山門です

真言宗 智山派 花臺山 金剛院です

山門を入ると、本堂との間の左側に大木が並んでいます

右手に白寿観音と鐘楼です

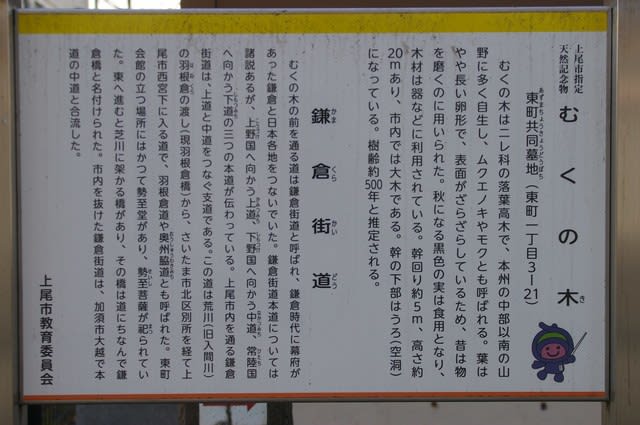

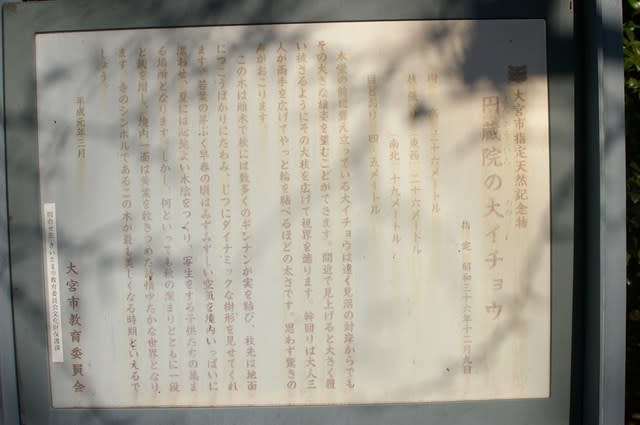

説明版です

さいたま市指定天然記念物

金剛院のシイノキ

樹高 約13,0m

根回り 4,8m

幹回り 3,2m

枝張り 13,4m(東西)

13,2m(南北)

金剛院境内には、本堂側から山門にかけて常緑で葉の裏面が少し

褐色を帯びるシイノキ、針葉をつけるカヤ、落葉樹のイチョウ、常

緑で大きめの葉をつけるタブノキ(イヌグス)が並び独特の景観を

呈しています。

本堂に一番近いシイノキは樹齢約350年と推定されている古木

で、カヤに近接しているため枝はりは北側に集中しています。本来

は大形円錐の樹冠を形成します。地上高約3mの主幹部東側に空洞

がありますが樹勢はなお盛んです。

ブナ科に属し、種名(和名)をスダジイ(イタジイ)と呼ぶ雌雄

同株の常緑高木で照葉樹林をつくる樹木の一種です。幹は太く、樹

皮は黒い灰色で縦さけめが入り、葉はクチクラが発達して光沢があ

り、裏面は褐色を帯びています。寒さに比較的強く、5月下旬頃開

花し、独特の香りを漂わせます。果実は長楕円形で長さが1,5cm

位で、堅く、シイノミと呼ばれ食用となります。材は燃料や器具材

シイタケの原木としても使われます。

さいたま市指定天然記念物

金剛院のカヤ

樹高 約24,0m

根回り 5,2m

幹回り 2,6m

枝張り 12,8m(東西)

10,5m(南北)

シイノキとイチョウの間に植えられ成長したもので樹齢約300

年と推定される大木です。直立した主幹から広がる枝はりは南側の

イチョウにさえぎられて自然の均衡を欠きますが、全体として生育

は盛んであり市街地のものとして貴重です。カヤは種子植物のイチ

イ科に属する常緑の針葉高木で、暖帯から温帯に広く分布しており

また、庭木として各地の庭園に植えられています。雌雄異株の植物

で、側枝は規則正しく三又状に伸張し、葉は細長くてやや堅く、先

端はとがり刺状となっています。4月頃に開花して、10月には成

熟した実ができ食用となります。また、絞った油は食用油としても

優れています。材は良質で加工が容易なため、建築財や器具、工業

材としての用途が多く、磨けば光沢を増すので碁盤、将棋盤として

賞用されます。

近くではさいたま市中央区(旧与野市)「妙行寺の大カヤ」(国

指定)、上尾市「徳星寺の大カヤ」(県指定)、桶川市明星院所在

「倉田の大カヤ」(県指定)などがあります。

さいたま市指定天然記念物

金剛院のタブノキ

樹高 約15,0m

根回り 4,8m

幹回り 3,3m

枝張り 10,3m(東西)

12,0m(南北)

一番南側の常緑高木でクスノキ科に属します。一般に暖帯から亜

熱帯地域に分布しており、照葉樹林の下部帯を構成する樹木です。

クスノキに似てますが、材質が少し劣るのでイヌグスとも呼ばれま

す。

長さ6cm~15cmで革質の葉が枝の先の方に集まって互生し

ます。若葉は紅色を帯びて美しく、5月頃には開花し、おちに平球

形をした径15mm程の実がなります。三宅島の一部では、以前食

用に供していたといわれます。

樹皮は、灰黄色をしており、老樹では鱗状に剥げ落ちます。一般

に船材や家具材に使われ、樹皮や葉は、線香を作るのに用いられま

す。

このタブノキは、北側の並木にさえぎられているため、東南方向

への枝はりが目立ちます。比較的成長の早い木ですが、樹齢も古く

市内ではめずらしい大木で、樹勢もなお盛んです。県指定天然記念

物で、同種のものが春日部市と飯能市にあります。

まずは、タブノキです

保存樹木のプレートです、指定番号25が付いています

イチョウです

イチョウにも保存樹木のプレートです、指定番号24です

カヤです

保存樹木プレート指定番号23です

スダジイです

保存樹木プレートの指定番号22です

駐車場側から、カヤとスダジイを見ました

金剛院の説明版です

では、良いお歳をお迎え下さいませ

金剛院は、北区役所の西約1kmのところ

JR川越線にっしん駅の南側住宅地の中にあります

にっしん駅から南に向かうと金剛院は一段高い所に有ります

山門は南側ですが

駐車場は山門の東側、東側道路の東面が入り口です

駐車場は山門の東側、東側道路の東面が入り口です

南側参道から山門です

真言宗 智山派 花臺山 金剛院です

山門を入ると、本堂との間の左側に大木が並んでいます

右手に白寿観音と鐘楼です

説明版です

さいたま市指定天然記念物

金剛院のシイノキ

樹高 約13,0m

根回り 4,8m

幹回り 3,2m

枝張り 13,4m(東西)

13,2m(南北)

金剛院境内には、本堂側から山門にかけて常緑で葉の裏面が少し

褐色を帯びるシイノキ、針葉をつけるカヤ、落葉樹のイチョウ、常

緑で大きめの葉をつけるタブノキ(イヌグス)が並び独特の景観を

呈しています。

本堂に一番近いシイノキは樹齢約350年と推定されている古木

で、カヤに近接しているため枝はりは北側に集中しています。本来

は大形円錐の樹冠を形成します。地上高約3mの主幹部東側に空洞

がありますが樹勢はなお盛んです。

ブナ科に属し、種名(和名)をスダジイ(イタジイ)と呼ぶ雌雄

同株の常緑高木で照葉樹林をつくる樹木の一種です。幹は太く、樹

皮は黒い灰色で縦さけめが入り、葉はクチクラが発達して光沢があ

り、裏面は褐色を帯びています。寒さに比較的強く、5月下旬頃開

花し、独特の香りを漂わせます。果実は長楕円形で長さが1,5cm

位で、堅く、シイノミと呼ばれ食用となります。材は燃料や器具材

シイタケの原木としても使われます。

さいたま市指定天然記念物

金剛院のカヤ

樹高 約24,0m

根回り 5,2m

幹回り 2,6m

枝張り 12,8m(東西)

10,5m(南北)

シイノキとイチョウの間に植えられ成長したもので樹齢約300

年と推定される大木です。直立した主幹から広がる枝はりは南側の

イチョウにさえぎられて自然の均衡を欠きますが、全体として生育

は盛んであり市街地のものとして貴重です。カヤは種子植物のイチ

イ科に属する常緑の針葉高木で、暖帯から温帯に広く分布しており

また、庭木として各地の庭園に植えられています。雌雄異株の植物

で、側枝は規則正しく三又状に伸張し、葉は細長くてやや堅く、先

端はとがり刺状となっています。4月頃に開花して、10月には成

熟した実ができ食用となります。また、絞った油は食用油としても

優れています。材は良質で加工が容易なため、建築財や器具、工業

材としての用途が多く、磨けば光沢を増すので碁盤、将棋盤として

賞用されます。

近くではさいたま市中央区(旧与野市)「妙行寺の大カヤ」(国

指定)、上尾市「徳星寺の大カヤ」(県指定)、桶川市明星院所在

「倉田の大カヤ」(県指定)などがあります。

さいたま市指定天然記念物

金剛院のタブノキ

樹高 約15,0m

根回り 4,8m

幹回り 3,3m

枝張り 10,3m(東西)

12,0m(南北)

一番南側の常緑高木でクスノキ科に属します。一般に暖帯から亜

熱帯地域に分布しており、照葉樹林の下部帯を構成する樹木です。

クスノキに似てますが、材質が少し劣るのでイヌグスとも呼ばれま

す。

長さ6cm~15cmで革質の葉が枝の先の方に集まって互生し

ます。若葉は紅色を帯びて美しく、5月頃には開花し、おちに平球

形をした径15mm程の実がなります。三宅島の一部では、以前食

用に供していたといわれます。

樹皮は、灰黄色をしており、老樹では鱗状に剥げ落ちます。一般

に船材や家具材に使われ、樹皮や葉は、線香を作るのに用いられま

す。

このタブノキは、北側の並木にさえぎられているため、東南方向

への枝はりが目立ちます。比較的成長の早い木ですが、樹齢も古く

市内ではめずらしい大木で、樹勢もなお盛んです。県指定天然記念

物で、同種のものが春日部市と飯能市にあります。

まずは、タブノキです

保存樹木のプレートです、指定番号25が付いています

イチョウです

イチョウにも保存樹木のプレートです、指定番号24です

カヤです

保存樹木プレート指定番号23です

スダジイです

保存樹木プレートの指定番号22です

駐車場側から、カヤとスダジイを見ました

金剛院の説明版です

では、良いお歳をお迎え下さいませ