佐渡の見どころとしては、トキ(鴇)を見たいと思っていました

数が増えて簡単に見られるのかと思っていましたが~

野生では、臆病な性格のトキは、日中木の影などで休んでいるそうです

では、

新穂潟上地区は、佐渡市役所の東約8kmのところ

県道181号線を東へ、途中から県道237号線となって更に東へ

日吉神社前信号から県道65号線となって道なりに両津方向(北)へ進みます

潟上温泉入り口の北側に牛尾神社参道が北向きに開いています

牛尾神社は南向きに鎮座します、宮司宅前参道わきの駐車スペースに 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

県道65号線沿いの参道入り口です

牛尾神社です

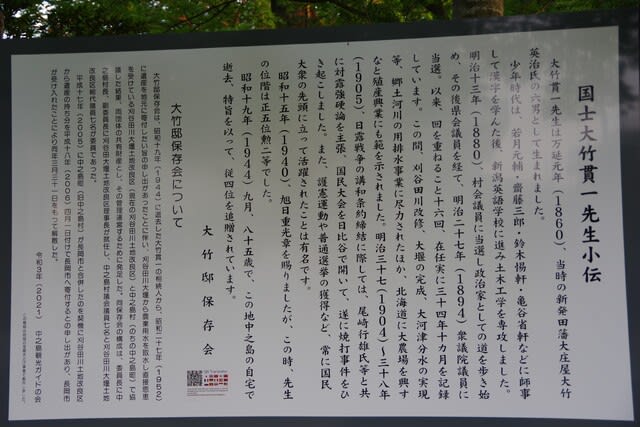

説明版です

牛尾神社の文化財

能面翁(白色尉・黒色尉)県指定文化財

室町時代末期の作と推定され、一名を「春日の面」、または「雨乞いの面」といいます。

木造彩色の老相、椋毛眉があり、額や頬、口辺に皺をたたみ、口ひげと顎ひげをあらわした切り額です。

牛尾神社拝殿彫刻 市指定文化財

焼失した拝殿の再建に伴い、明治35年(1902)から5年間かけて施されたもので、制作には拝殿再建の棟梁をはじめとし潟上の関口文造や三条の半藤逸我、新潟の長谷川吉蔵、川原田の伊藤治作など、当時の名工が多数参加したといいます。立体的にくり彫された鯉、龍、物語などの細工の数々は芸術性に富んでおり、重厚な三方唐破風造りの拝殿を豪華に飾っています。

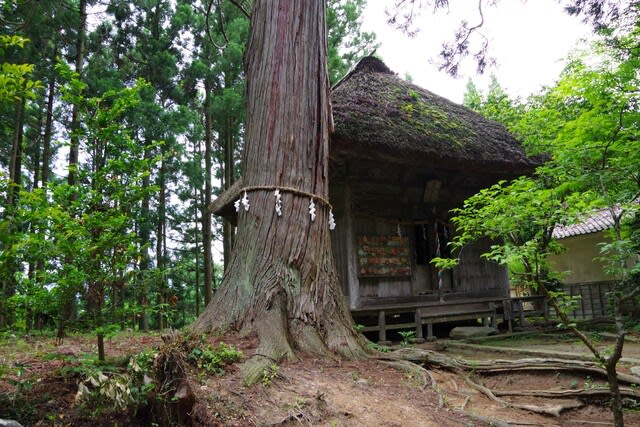

牛尾神社の安産杉 市指定文化財

樹齢約1000年、樹高30m、胸高幹周6.7mを計測する天然杉の御神木です。古来より、子宝と安産がかなう霊木として信仰を集め,別名「孕み杉」とも呼ばれています。

佐渡牛尾神社能舞台 県指定文化財

明治34年(1901)に再建されました。舞台は瓦葺、正面入母屋造の背面寄棟造で、本舞台と後座で構成され、鏡板に松と竹の絵、天井には鐘穴があります。地謡座と鏡の間(兼社務所)が常設されており、橋掛かりは複式で裏通路が附属しています。毎年6月12日に例祭宵宮薪能が行われます。

平成25年2月 佐渡市教育委員会

鳥居です

参道をゆるく上って行きます

参道突き当りには山本修之の歌碑です、ここで参道は折り返します

参道を進みます

狛犬です

三本の大杉が見えて来ます

参道左手のスギの大木です

北東側から

すぐ先の大杉にもしめ縄が巻かれています

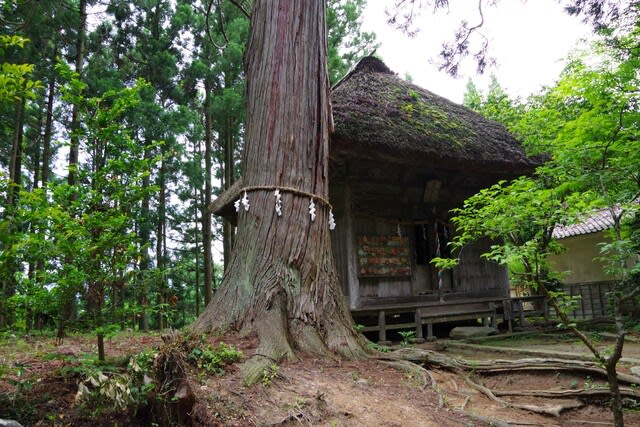

二本のスギの間の御堂です

参道右手のスギが「安産杉」です

西側から

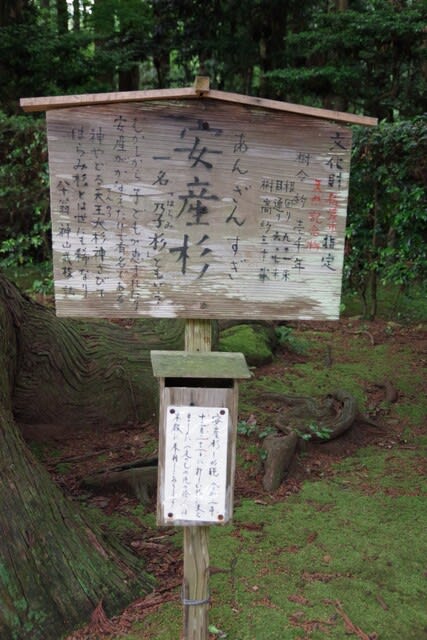

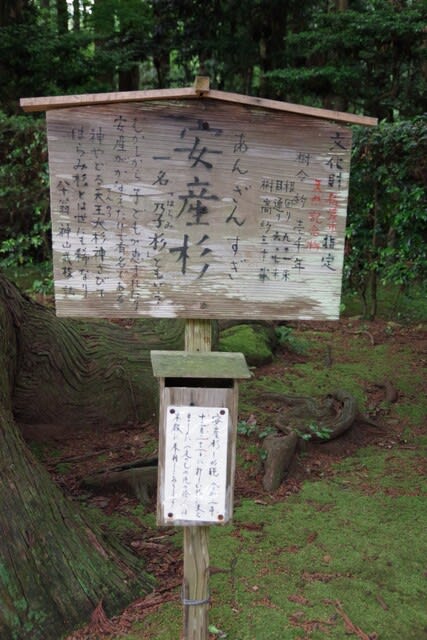

案内板です

安産杉

文化財佐渡市指定 天然記念物

樹齢約1000年

根回り 9.1m

目通り 6.7m

樹高約30.0m

一名「孕み杉」ともいう

むかしから子供が恵まれたり、安産がかなえたりで有名である。

神やどる天王大杉神さびてはらみ杉とは世にも稀なり

北側から

手水舎です

拝殿です

見事な彫刻を見ることが出来ました

本殿です

能舞台です

拝殿前から安産杉を見ました

境内社です

では、次へ行きましょう

数が増えて簡単に見られるのかと思っていましたが~

野生では、臆病な性格のトキは、日中木の影などで休んでいるそうです

では、

新穂潟上地区は、佐渡市役所の東約8kmのところ

県道181号線を東へ、途中から県道237号線となって更に東へ

日吉神社前信号から県道65号線となって道なりに両津方向(北)へ進みます

潟上温泉入り口の北側に牛尾神社参道が北向きに開いています

牛尾神社は南向きに鎮座します、宮司宅前参道わきの駐車スペースに

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

県道65号線沿いの参道入り口です

牛尾神社です

説明版です

牛尾神社の文化財

能面翁(白色尉・黒色尉)県指定文化財

室町時代末期の作と推定され、一名を「春日の面」、または「雨乞いの面」といいます。

木造彩色の老相、椋毛眉があり、額や頬、口辺に皺をたたみ、口ひげと顎ひげをあらわした切り額です。

牛尾神社拝殿彫刻 市指定文化財

焼失した拝殿の再建に伴い、明治35年(1902)から5年間かけて施されたもので、制作には拝殿再建の棟梁をはじめとし潟上の関口文造や三条の半藤逸我、新潟の長谷川吉蔵、川原田の伊藤治作など、当時の名工が多数参加したといいます。立体的にくり彫された鯉、龍、物語などの細工の数々は芸術性に富んでおり、重厚な三方唐破風造りの拝殿を豪華に飾っています。

牛尾神社の安産杉 市指定文化財

樹齢約1000年、樹高30m、胸高幹周6.7mを計測する天然杉の御神木です。古来より、子宝と安産がかなう霊木として信仰を集め,別名「孕み杉」とも呼ばれています。

佐渡牛尾神社能舞台 県指定文化財

明治34年(1901)に再建されました。舞台は瓦葺、正面入母屋造の背面寄棟造で、本舞台と後座で構成され、鏡板に松と竹の絵、天井には鐘穴があります。地謡座と鏡の間(兼社務所)が常設されており、橋掛かりは複式で裏通路が附属しています。毎年6月12日に例祭宵宮薪能が行われます。

平成25年2月 佐渡市教育委員会

鳥居です

参道をゆるく上って行きます

参道突き当りには山本修之の歌碑です、ここで参道は折り返します

参道を進みます

狛犬です

三本の大杉が見えて来ます

参道左手のスギの大木です

北東側から

すぐ先の大杉にもしめ縄が巻かれています

二本のスギの間の御堂です

参道右手のスギが「安産杉」です

西側から

案内板です

安産杉

文化財佐渡市指定 天然記念物

樹齢約1000年

根回り 9.1m

目通り 6.7m

樹高約30.0m

一名「孕み杉」ともいう

むかしから子供が恵まれたり、安産がかなえたりで有名である。

神やどる天王大杉神さびてはらみ杉とは世にも稀なり

北側から

手水舎です

拝殿です

見事な彫刻を見ることが出来ました

本殿です

能舞台です

拝殿前から安産杉を見ました

境内社です

では、次へ行きましょう