十和田大湯万座・野中地区は、鹿角市役所の北北東約7km、鹿角市役所十和田支所の東北東約4kmのところ

鹿角市役所十和田支所から国道282号線を南へ、約600mの「上陣馬」信号を左(北東)へ国道103号線です

道成りに約4.3kmで「腰廻」信号を右(南東)へ入ります

河岸段丘斜面を約1.5km上って信号を右(南西)へ県道66号線です

約200mの右側に「大湯ストーンサークル館」が有ります

駐車場に入りました

駐車場に入りました

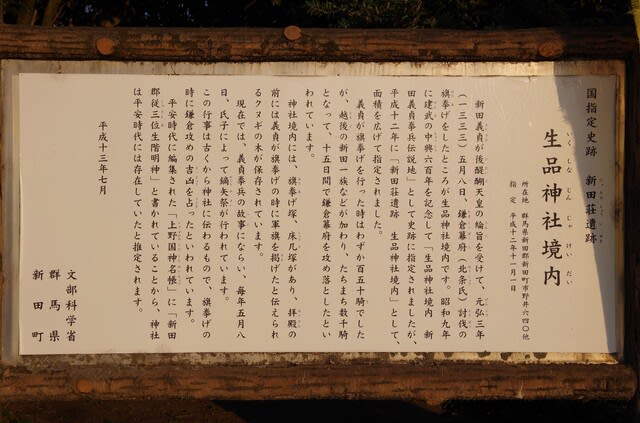

大湯環状列石とは、秋田県北東部の鹿角市米代川の支流である大湯川左岸、標高約180mの台地上に立地し。食料となるサケやマスが遡上し、捕獲できる川の近くであり、後背地には落葉広葉樹の森が広がっていました。

万座(まんざ)環状列石(最大径52m)と野中堂(のなかどう)環状列石(最大径44m)の二つの環状列石があり、いずれも大小の川原石を様々な形に組み合わせた複数の配石遺構を環状に配置し形成されています。

それぞれの環状列石を取り囲むように、掘立柱建物、貯蔵穴、土坑墓などが同心円状に配置されています。また、環状列石の周辺からは、土偶や土版、動物形土製品、鐸形土製品、石棒、石刀などの祭祀・儀礼の道具が数多く出土しています。

二つの環状列石のそれぞれの中心の石と日時計状組石は一直線に並ぶような配置となっていることから、両者を関連づけて構築した可能性は高いと考えられます。また、この直線上は夏至の日没方向ともほぼ一致します。

本資産は、定住成熟期前半の環状列石を主体とする祭祀遺跡であり、内陸地域における生業と祭祀・儀礼の在り方を示す重要な遺跡です。

南西側のまずは万座環状列石を見にいきましょう

県道沿いの南東側入口を入った所の標柱に案内図です

北東側に環状列石です

環状列石を見る展望台(低いですが)があります

万座環状列石の東側に並ぶ石です

南側から環状列石の縁を見ました

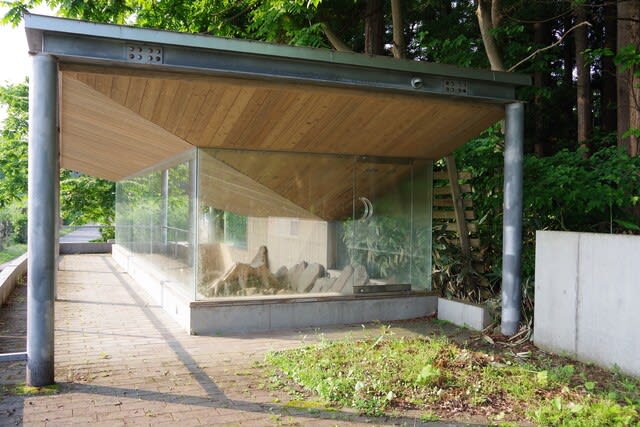

掘っ立て柱建物が復元されています

北側の「五本柱建物跡」を見ました

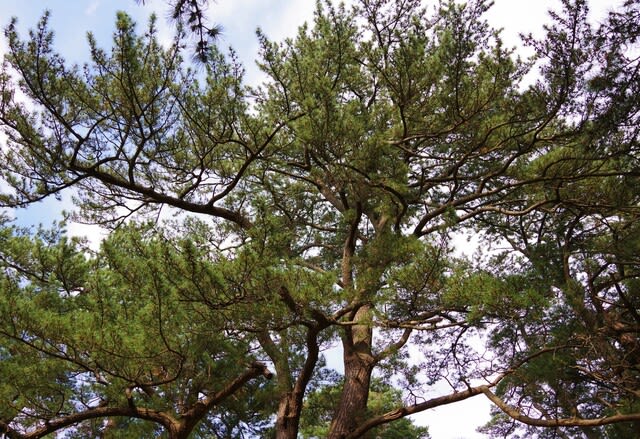

西側の木立はクリの木でしょうか

県道へ戻って南東側の「中野堂環状列石」です

戻って、次へ行きましょう

鹿角市役所十和田支所から国道282号線を南へ、約600mの「上陣馬」信号を左(北東)へ国道103号線です

道成りに約4.3kmで「腰廻」信号を右(南東)へ入ります

河岸段丘斜面を約1.5km上って信号を右(南西)へ県道66号線です

約200mの右側に「大湯ストーンサークル館」が有ります

駐車場に入りました

駐車場に入りました大湯環状列石とは、秋田県北東部の鹿角市米代川の支流である大湯川左岸、標高約180mの台地上に立地し。食料となるサケやマスが遡上し、捕獲できる川の近くであり、後背地には落葉広葉樹の森が広がっていました。

万座(まんざ)環状列石(最大径52m)と野中堂(のなかどう)環状列石(最大径44m)の二つの環状列石があり、いずれも大小の川原石を様々な形に組み合わせた複数の配石遺構を環状に配置し形成されています。

それぞれの環状列石を取り囲むように、掘立柱建物、貯蔵穴、土坑墓などが同心円状に配置されています。また、環状列石の周辺からは、土偶や土版、動物形土製品、鐸形土製品、石棒、石刀などの祭祀・儀礼の道具が数多く出土しています。

二つの環状列石のそれぞれの中心の石と日時計状組石は一直線に並ぶような配置となっていることから、両者を関連づけて構築した可能性は高いと考えられます。また、この直線上は夏至の日没方向ともほぼ一致します。

本資産は、定住成熟期前半の環状列石を主体とする祭祀遺跡であり、内陸地域における生業と祭祀・儀礼の在り方を示す重要な遺跡です。

南西側のまずは万座環状列石を見にいきましょう

県道沿いの南東側入口を入った所の標柱に案内図です

北東側に環状列石です

環状列石を見る展望台(低いですが)があります

万座環状列石の東側に並ぶ石です

南側から環状列石の縁を見ました

掘っ立て柱建物が復元されています

北側の「五本柱建物跡」を見ました

西側の木立はクリの木でしょうか

県道へ戻って南東側の「中野堂環状列石」です

戻って、次へ行きましょう

バスを利用しました

バスを利用しました