熊野神社は、安中市役所の北東約1kmのところ

かつての安中城の東門の位置に当たる場所にあります

国道18号線から南に入って直ぐ西に上ったところです

隣の寺院の 駐車場を利用させていただきました

駐車場を利用させていただきました

安中城東門のところです

熊野神社です

安中市指定重要文化財並びに天然記念物の標柱があります

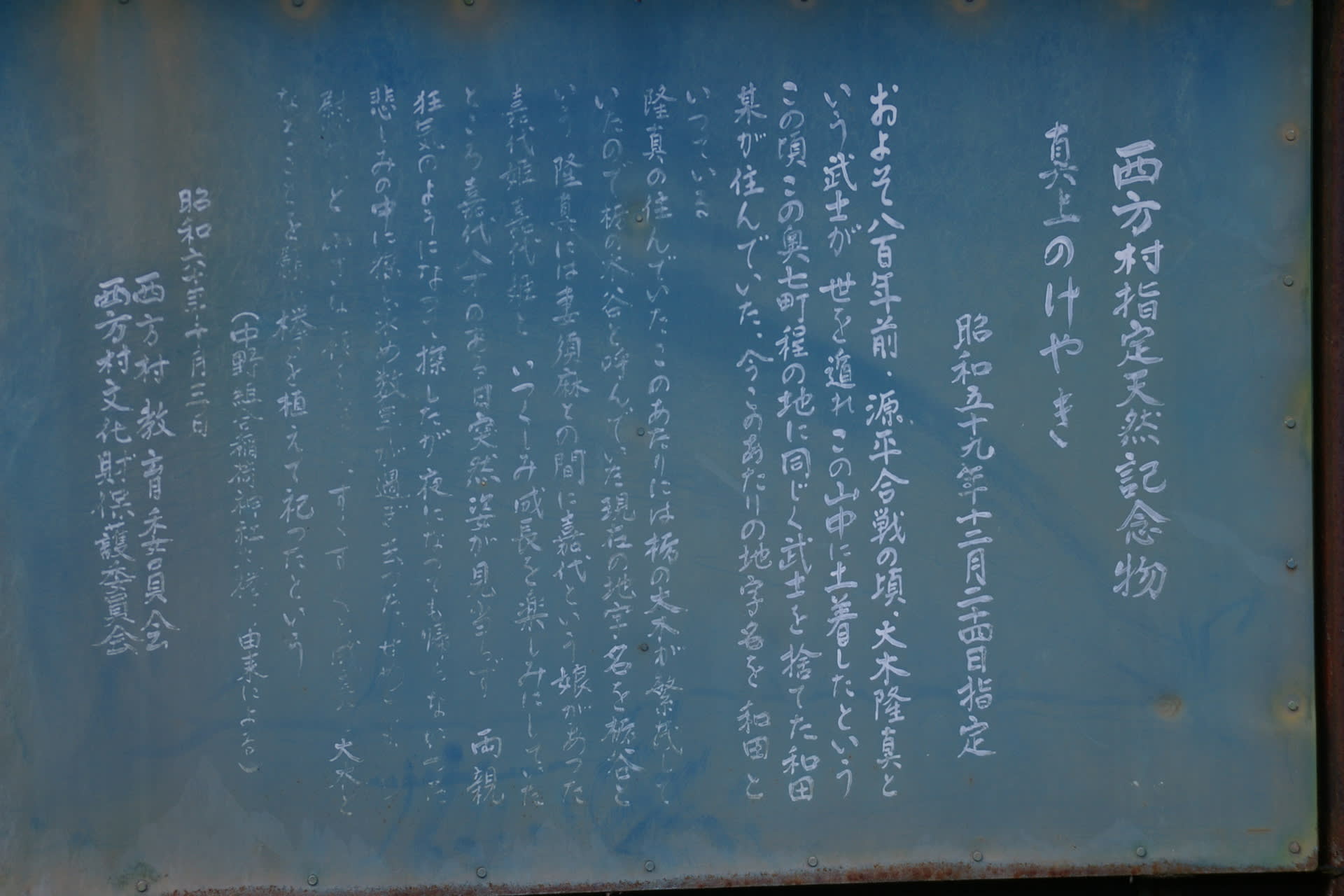

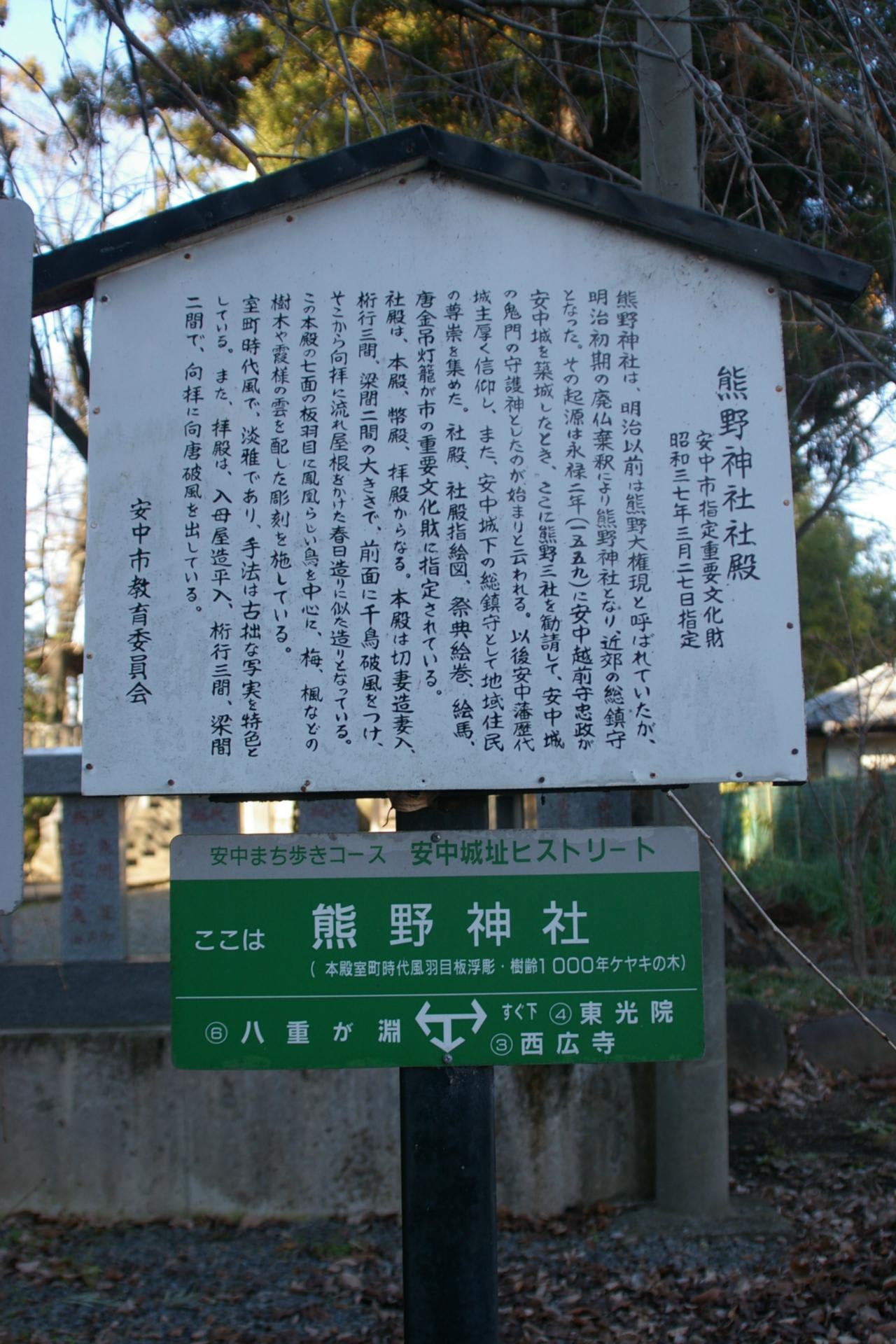

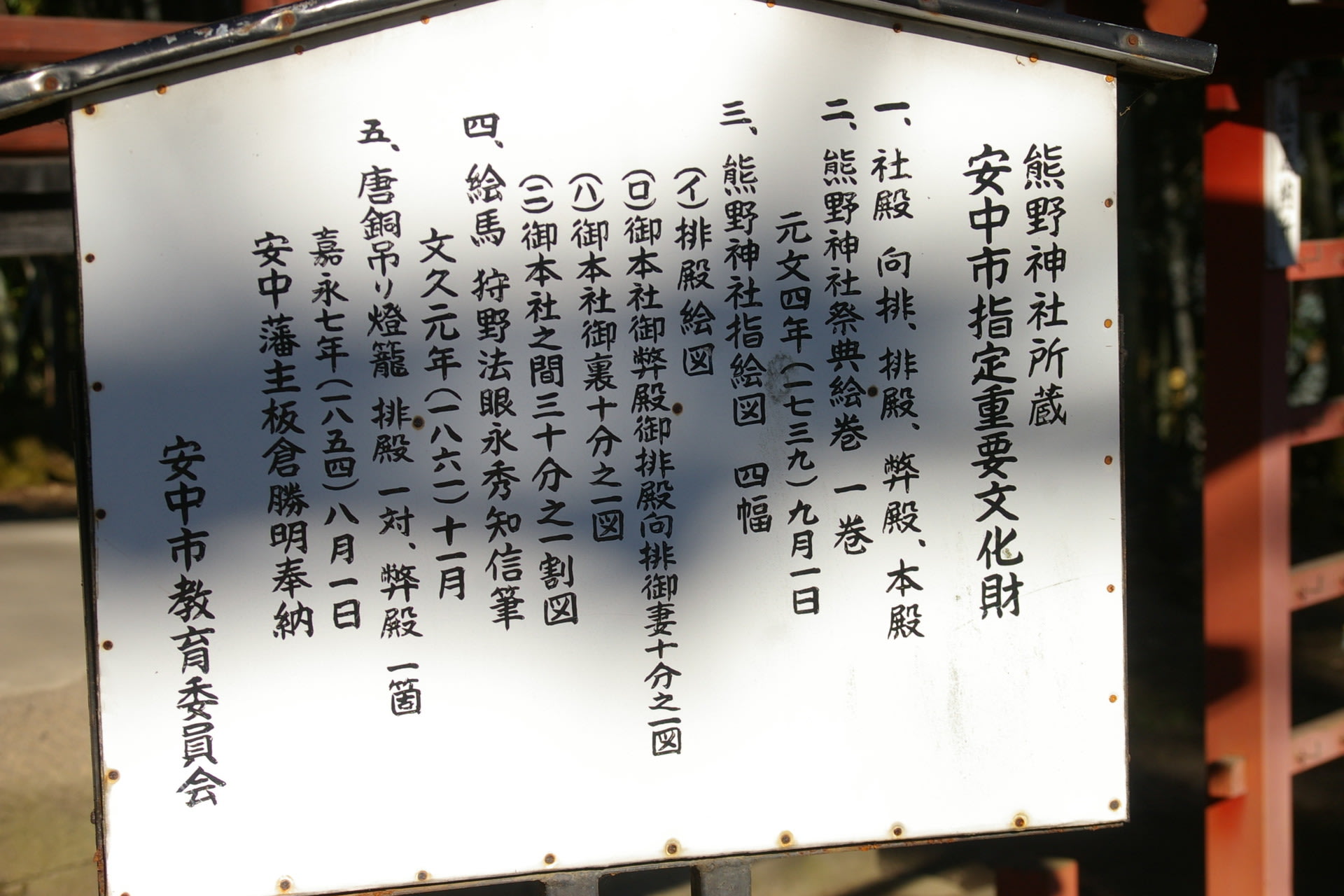

説明版です

熊野神社社殿

安中市指定重要文化財

昭和37年3月27日指定

熊野神社は、明治以前は熊野大権現と呼ばれていたが、明治初期の廃仏稀釈により熊野神社となり、

近郊の総鎮守となった。その起源は永禄2年(1559)安中越前守忠政が安中城を築城したとき、こ

こに熊野三社を勧進して、安中城の鬼門の守護神としたのが始まりと云われる。以後安中藩歴代城主厚

く信仰し、また、安中城下の総鎮守として地域住民の尊崇を集めた。社殿、社殿指絵図、祭典絵巻、絵

馬、唐金吊灯籠が市の重要文化財に指定されている。

社殿は、本殿、幣殿、拝殿からなる、本殿は、切妻造妻入桁行三間、梁間二間の大きさで、前面に千

鳥破風をつけ、そこから向拝に流れ屋根をかけた春日造に似た造りとなっている。

この本殿は、七面の板羽目に鳳凰らしい鳥を中心に、梅、楓などの樹木や霧様の雲を配した彫刻を施

している。

室町時代で、淡雅でであり、手法は古拙な写実を特色としている。又拝殿は、入母屋造平入、桁行三

間、梁間二間で、向拝に向唐破風を出している。

安中市教育委員会

境内の祠です

猿田彦大神の大きな石碑です

石段を上がりましょう

手水舎です

拝殿です

本殿です

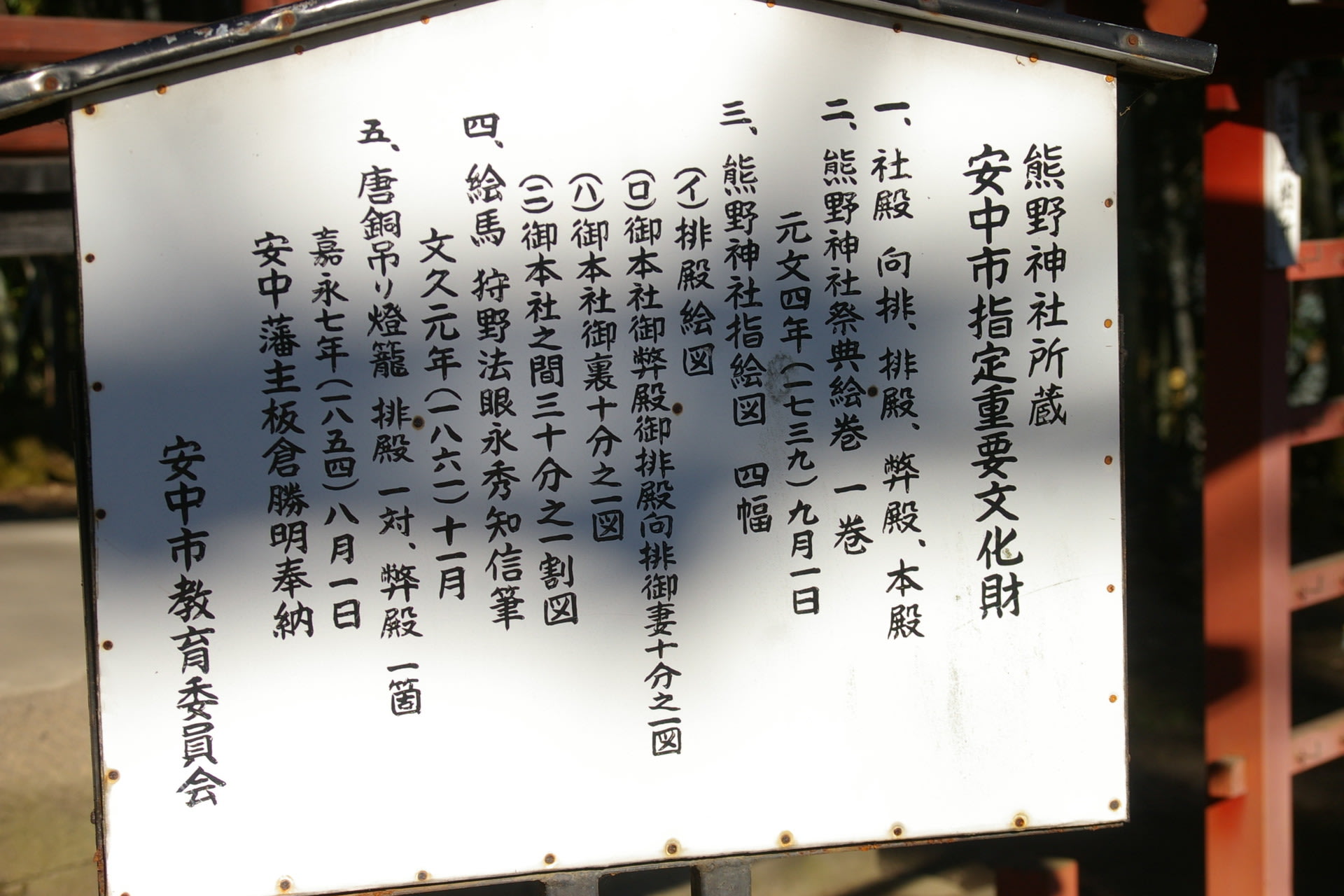

説明版です

見事な彫刻が残っています

境内の西側に大欅があります

諏訪神社の祠です

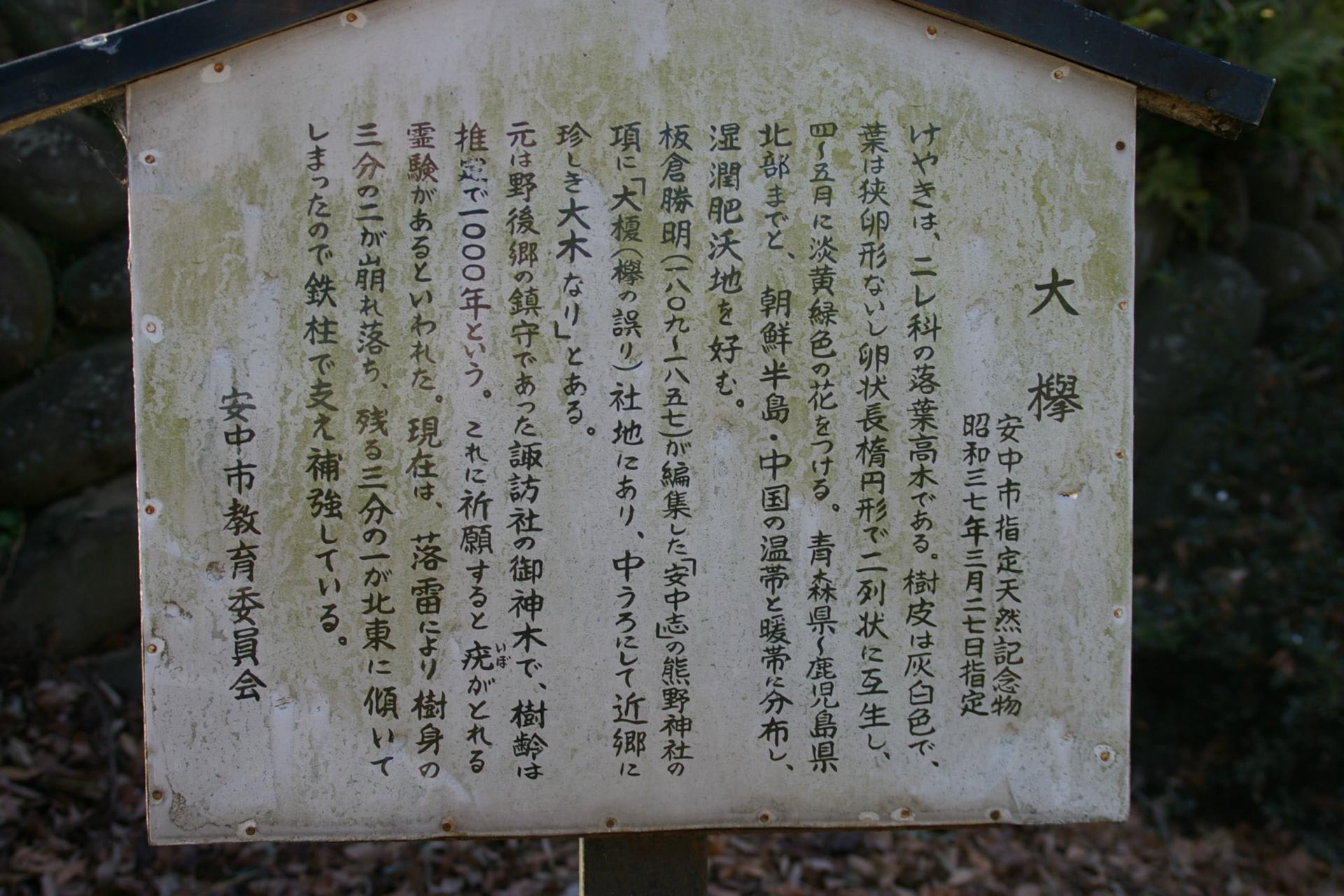

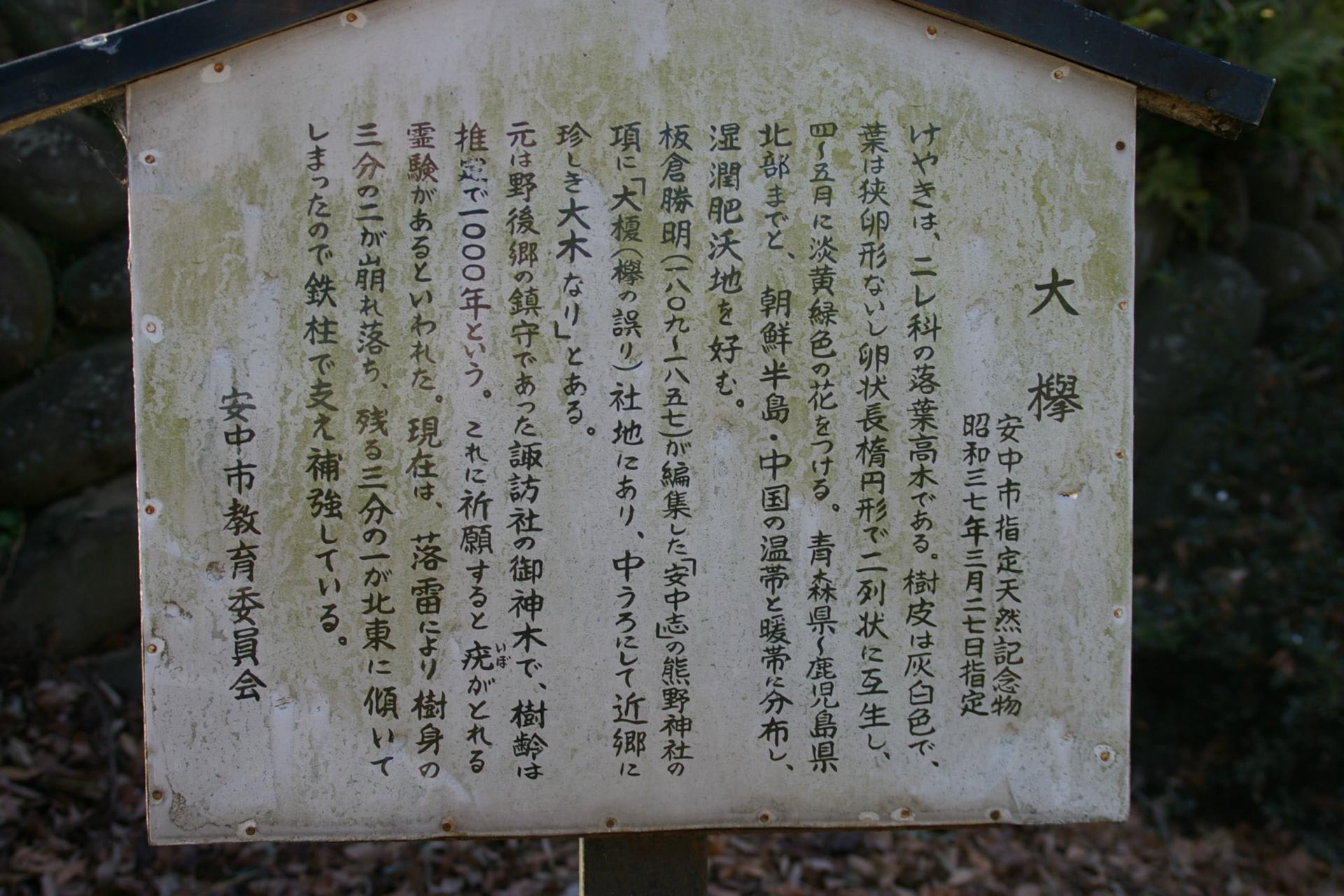

説明版です

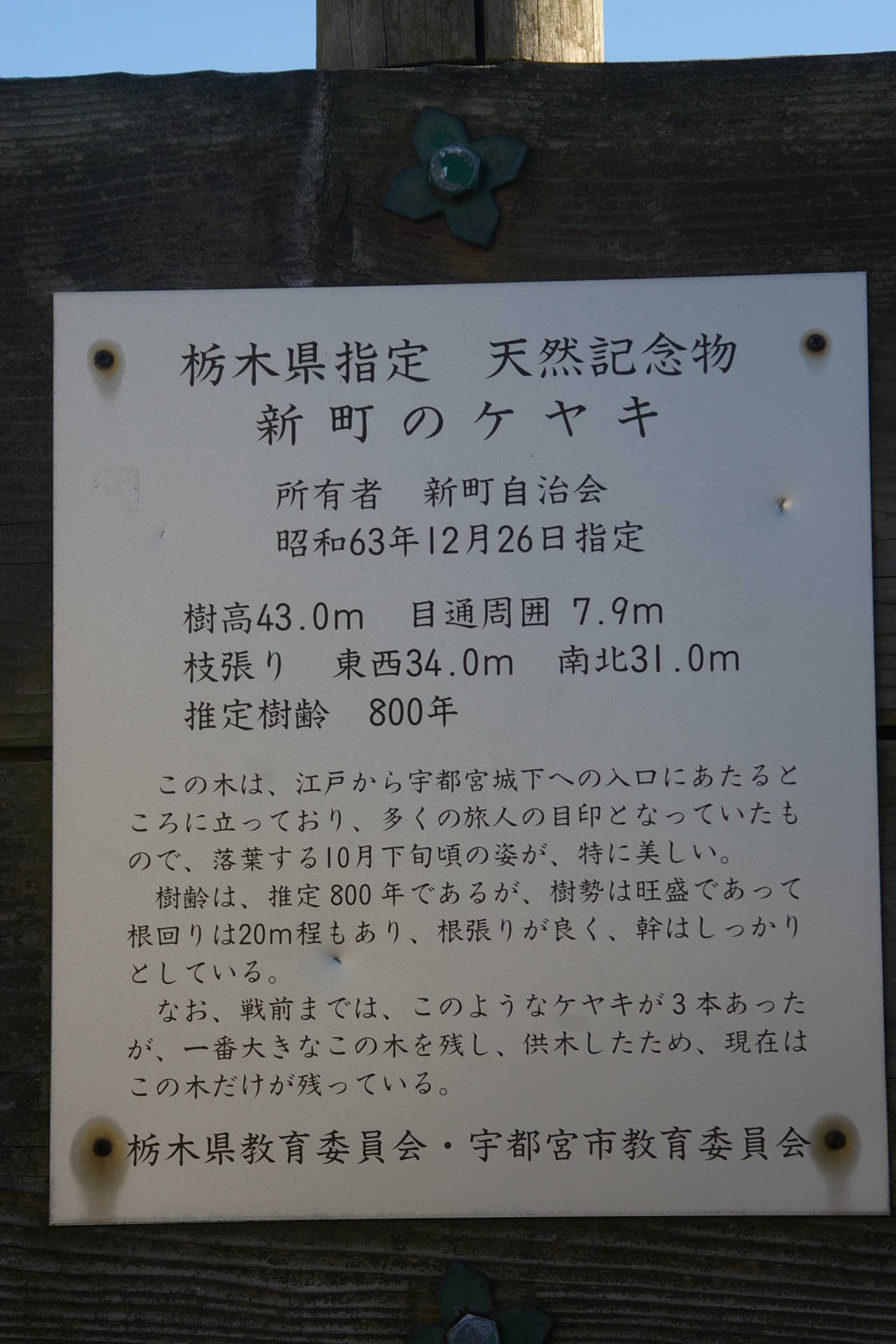

大欅

安中市指定天然記念物

昭和37年3月27指定

ケヤキは、ニレ科の落葉高木である、樹皮は灰白色で、葉は狭卵形ないし卵状長楕円形で二列状に互生し

4~5月に淡黄色緑色の花をつける。青森県~鹿児島県北部までと、朝鮮半島・中国の温帯と暖帯に分布し

湿潤肥沃地を好む。

板倉勝明(1809~1857)が編集した「安中志」の熊野神社の項に「大榎(欅の誤り)社地にあり

中うろにして近郷に珍しき大木なり」とある。

元は、野後郷の鎮守であった諏訪神社の御神木で、樹齢は推定で1000年という。これに祈願すると、

疣がとれる霊験があるといわれた。現在は、落雷により樹身の3分の2が崩れ落ち、残る3分の1が北東に

傾いてしまったので鉄柱で支え補強している。

安中市教育委員会

幹は横に伸びているので支柱に支えられています

幹は空洞化しています

北側から

根元へ上がってみました 目通り幹回りは何処を計れば良いのかわかりません

目通り幹回りは何処を計れば良いのかわかりません が、6,2mの巨木だそうです

が、6,2mの巨木だそうです

では、2016年の投稿もお終いです、見てくださて有り難うございました

4月6日に、踵の骨折・入院のため投稿が出来ない期間がりましたが、一年間毎日投稿出来ました

また、2017年も、引き続き毎日投稿を目指しますので、ご期待ください<(_ _)>

良いお年を

かつての安中城の東門の位置に当たる場所にあります

国道18号線から南に入って直ぐ西に上ったところです

隣の寺院の

駐車場を利用させていただきました

駐車場を利用させていただきました

安中城東門のところです

熊野神社です

安中市指定重要文化財並びに天然記念物の標柱があります

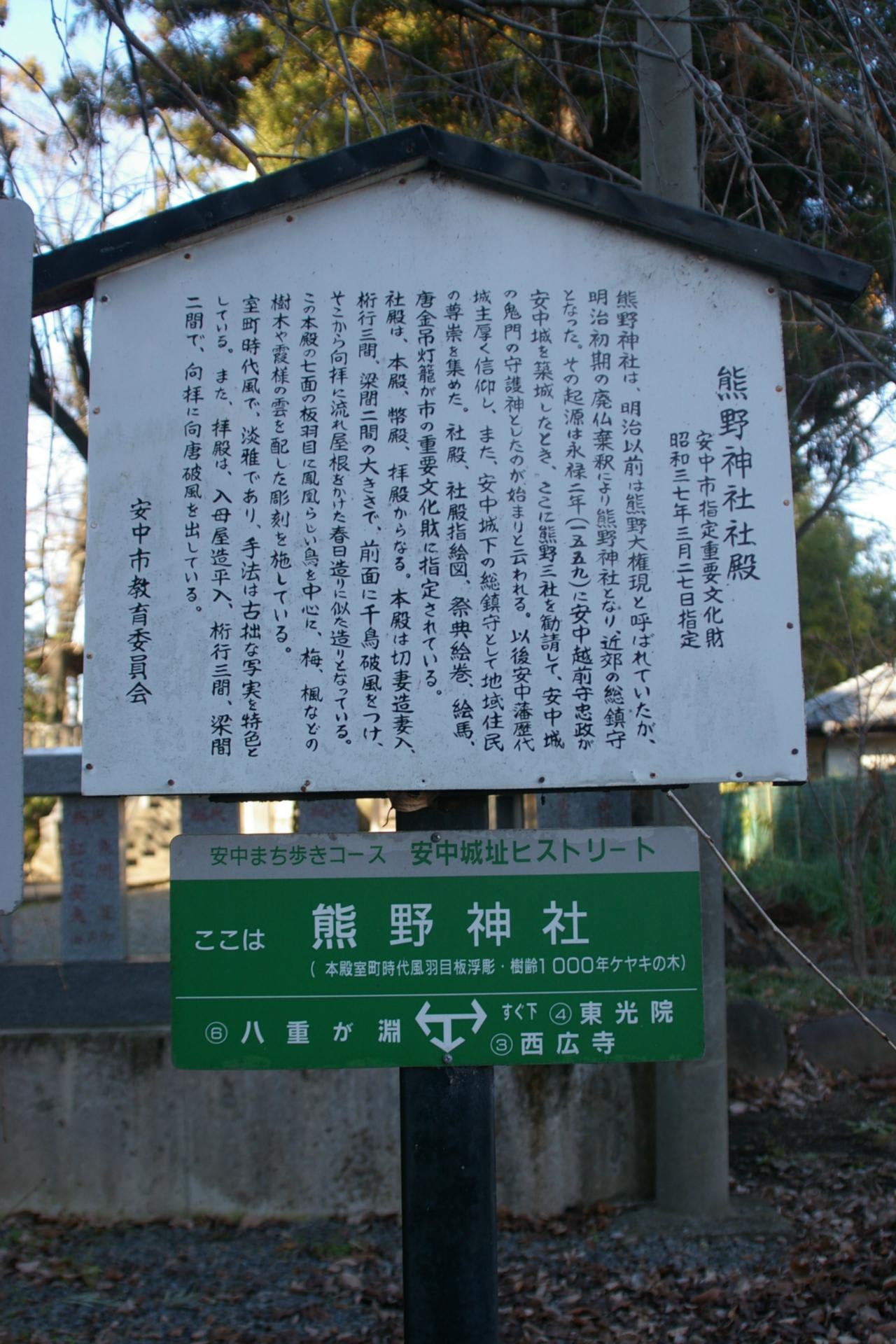

説明版です

熊野神社社殿

安中市指定重要文化財

昭和37年3月27日指定

熊野神社は、明治以前は熊野大権現と呼ばれていたが、明治初期の廃仏稀釈により熊野神社となり、

近郊の総鎮守となった。その起源は永禄2年(1559)安中越前守忠政が安中城を築城したとき、こ

こに熊野三社を勧進して、安中城の鬼門の守護神としたのが始まりと云われる。以後安中藩歴代城主厚

く信仰し、また、安中城下の総鎮守として地域住民の尊崇を集めた。社殿、社殿指絵図、祭典絵巻、絵

馬、唐金吊灯籠が市の重要文化財に指定されている。

社殿は、本殿、幣殿、拝殿からなる、本殿は、切妻造妻入桁行三間、梁間二間の大きさで、前面に千

鳥破風をつけ、そこから向拝に流れ屋根をかけた春日造に似た造りとなっている。

この本殿は、七面の板羽目に鳳凰らしい鳥を中心に、梅、楓などの樹木や霧様の雲を配した彫刻を施

している。

室町時代で、淡雅でであり、手法は古拙な写実を特色としている。又拝殿は、入母屋造平入、桁行三

間、梁間二間で、向拝に向唐破風を出している。

安中市教育委員会

境内の祠です

猿田彦大神の大きな石碑です

石段を上がりましょう

手水舎です

拝殿です

本殿です

説明版です

見事な彫刻が残っています

境内の西側に大欅があります

諏訪神社の祠です

説明版です

大欅

安中市指定天然記念物

昭和37年3月27指定

ケヤキは、ニレ科の落葉高木である、樹皮は灰白色で、葉は狭卵形ないし卵状長楕円形で二列状に互生し

4~5月に淡黄色緑色の花をつける。青森県~鹿児島県北部までと、朝鮮半島・中国の温帯と暖帯に分布し

湿潤肥沃地を好む。

板倉勝明(1809~1857)が編集した「安中志」の熊野神社の項に「大榎(欅の誤り)社地にあり

中うろにして近郷に珍しき大木なり」とある。

元は、野後郷の鎮守であった諏訪神社の御神木で、樹齢は推定で1000年という。これに祈願すると、

疣がとれる霊験があるといわれた。現在は、落雷により樹身の3分の2が崩れ落ち、残る3分の1が北東に

傾いてしまったので鉄柱で支え補強している。

安中市教育委員会

幹は横に伸びているので支柱に支えられています

幹は空洞化しています

北側から

根元へ上がってみました

目通り幹回りは何処を計れば良いのかわかりません

目通り幹回りは何処を計れば良いのかわかりません が、6,2mの巨木だそうです

が、6,2mの巨木だそうですでは、2016年の投稿もお終いです、見てくださて有り難うございました

4月6日に、踵の骨折・入院のため投稿が出来ない期間がりましたが、一年間毎日投稿出来ました

また、2017年も、引き続き毎日投稿を目指しますので、ご期待ください<(_ _)>

良いお年を