ここからは2024年4月11日取材です

前夜は、新潟県上越市名立区名立大町の「道の駅 うみてらす名立」に夜遅くに到着したので、仮眠して朝5時半過ぎから移動開始です

寺地地区は、糸魚川市役所の西約6kmのところ、糸魚川市役所青海事務所の北東約1kmのところです

又、親不知ビアパーク海岸は、糸魚川市青海事務所の西南西約6kmのところです

まずは、ラベンダービーチへ行ってみます、糸魚川市青海事務所を北側に出て国道8号線を東へ進みます

約300mで左(北)へ入って、海岸松林沿いを東へ進みます約300mで右手に駐車場が在ります

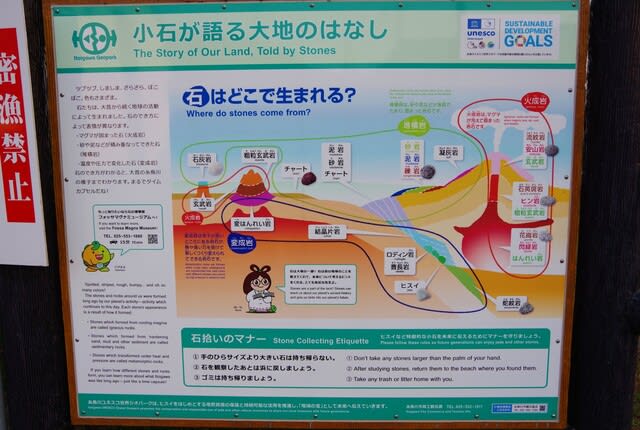

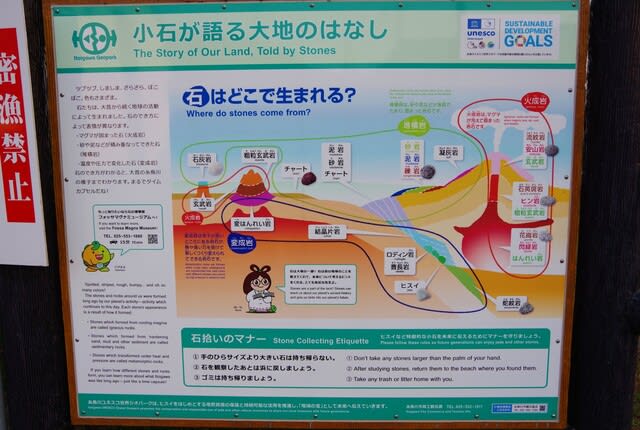

案内板です

小石が語る大地のはなし

ツブツブ、しましま、ざらざら、ぼこぼこ、色もさまざま。

石たちは、大昔から続く地球の活動によって生まれました。石のでき方によって表情が異なります。

・マグマが固まった石(火成岩)

・砂や泥などが積み重なってできた石(堆積岩)

・温度や圧力で変化した石(変成岩)

石のでき方がわかると、大昔の糸魚川の様子までわかります。まるでタイムカプセルだね!

*火成岩は、マグマが冷えて固まった岩石です。

(玄武岩・安山岩・流紋岩・石英斑岩・ヒン岩・粗粒玄武岩・花崗岩・閃緑岩・はんれい岩・

*堆積岩は、砂や泥などが海底でたまり、固まった岩石です。

(凝灰岩・砂岩・泥岩・礫岩・チャート・石灰岩)

*変成岩は地下の深いところにある岩石が、熱や強い力を受けて新しくつくり変えられてできる岩石です。

(変はんれい岩・結晶片岩・ロディン岩・曹長岩・ヒスイ・蛇紋岩)

石拾いのマナー(ヒスイなど特徴的な小石を未来に伝えるためにマナーを守りましょう。)

①手のひらサイズより大きな石は持ち帰らない。

⓶石を観察したあとは浜に戻しましょう。

③ゴミは持ち帰りましょう。

奴奈川姫像です

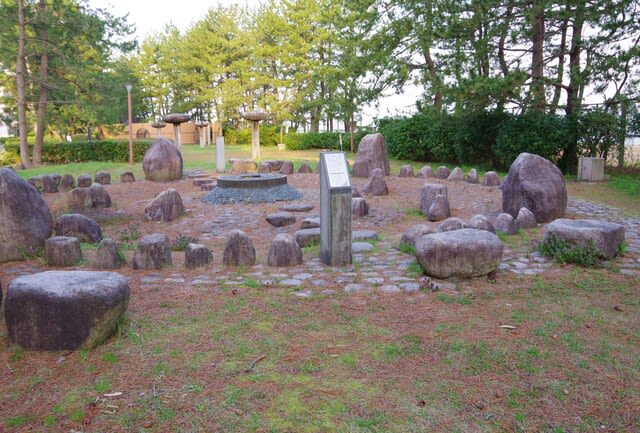

公園を東側から

歌碑です

「沼名河之 底奈流玉 求而 得之 玉可毛 拾而 得之 玉可毛 安多良思吉 君之 老楽惜毛(万葉集・巻13)」

「ぬな川の底にある美しい玉 私がやっと探し求めて手に入れた玉 やっと見つけて拾った玉 その玉のように大切なあなたが年をとってゆかれるのか 惜しまれてならない」・・・現代語訳ですね

海岸に出て見ました、東側には車が止まっていて浜辺を歩く人がいます、ヒスイを探しているようです

北側、波は穏やかです

西側を見ました、まだ朝6時を過ぎたばかりです、出ている人は他にはいませんでした

では、親不知海岸に行ってみましょう

国道8号線を西へ約8kmです、「道の駅 親不知ピアパーク」の 駐車場に入りました

駐車場に入りました

道の駅 親不知ピアパークのシンボル的ウミガメの像です

すぐそばには「親不知高架橋完成記念」の碑です、昭和63年7月に高架橋が出来たようです

親不知の北側海岸です、数名に方々は海釣をしているようです

北側です

西側の親不知漁港の防波堤近くでは、犬をつれた家族が石拾いをしていました

車にもどると、若者達がウェダーを履いてヒスイ探しに海岸に降りて行くところでした、ヒスイが見つかると良いですね~

では、次へ行きましょう

2024・4・11・6・10

前夜は、新潟県上越市名立区名立大町の「道の駅 うみてらす名立」に夜遅くに到着したので、仮眠して朝5時半過ぎから移動開始です

寺地地区は、糸魚川市役所の西約6kmのところ、糸魚川市役所青海事務所の北東約1kmのところです

又、親不知ビアパーク海岸は、糸魚川市青海事務所の西南西約6kmのところです

まずは、ラベンダービーチへ行ってみます、糸魚川市青海事務所を北側に出て国道8号線を東へ進みます

約300mで左(北)へ入って、海岸松林沿いを東へ進みます約300mで右手に駐車場が在ります

案内板です

小石が語る大地のはなし

ツブツブ、しましま、ざらざら、ぼこぼこ、色もさまざま。

石たちは、大昔から続く地球の活動によって生まれました。石のでき方によって表情が異なります。

・マグマが固まった石(火成岩)

・砂や泥などが積み重なってできた石(堆積岩)

・温度や圧力で変化した石(変成岩)

石のでき方がわかると、大昔の糸魚川の様子までわかります。まるでタイムカプセルだね!

*火成岩は、マグマが冷えて固まった岩石です。

(玄武岩・安山岩・流紋岩・石英斑岩・ヒン岩・粗粒玄武岩・花崗岩・閃緑岩・はんれい岩・

*堆積岩は、砂や泥などが海底でたまり、固まった岩石です。

(凝灰岩・砂岩・泥岩・礫岩・チャート・石灰岩)

*変成岩は地下の深いところにある岩石が、熱や強い力を受けて新しくつくり変えられてできる岩石です。

(変はんれい岩・結晶片岩・ロディン岩・曹長岩・ヒスイ・蛇紋岩)

石拾いのマナー(ヒスイなど特徴的な小石を未来に伝えるためにマナーを守りましょう。)

①手のひらサイズより大きな石は持ち帰らない。

⓶石を観察したあとは浜に戻しましょう。

③ゴミは持ち帰りましょう。

奴奈川姫像です

公園を東側から

歌碑です

「沼名河之 底奈流玉 求而 得之 玉可毛 拾而 得之 玉可毛 安多良思吉 君之 老楽惜毛(万葉集・巻13)」

「ぬな川の底にある美しい玉 私がやっと探し求めて手に入れた玉 やっと見つけて拾った玉 その玉のように大切なあなたが年をとってゆかれるのか 惜しまれてならない」・・・現代語訳ですね

海岸に出て見ました、東側には車が止まっていて浜辺を歩く人がいます、ヒスイを探しているようです

北側、波は穏やかです

西側を見ました、まだ朝6時を過ぎたばかりです、出ている人は他にはいませんでした

では、親不知海岸に行ってみましょう

国道8号線を西へ約8kmです、「道の駅 親不知ピアパーク」の

駐車場に入りました

駐車場に入りました

道の駅 親不知ピアパークのシンボル的ウミガメの像です

すぐそばには「親不知高架橋完成記念」の碑です、昭和63年7月に高架橋が出来たようです

親不知の北側海岸です、数名に方々は海釣をしているようです

北側です

西側の親不知漁港の防波堤近くでは、犬をつれた家族が石拾いをしていました

車にもどると、若者達がウェダーを履いてヒスイ探しに海岸に降りて行くところでした、ヒスイが見つかると良いですね~

では、次へ行きましょう

2024・4・11・6・10