秋山地区(旧南都留郡秋山村)には民話が残っています

相模原市や道志村と接する上野原市秋山は自然豊かな山間地で、民話の素材が豊富な地域です。

民話は南都留郡秋山村当時の昭和49年(1974)村出身の地元教員約10人で「秋山村の民話を採集する会」をつくって発掘、取材し、78年に「秋山の民話」として刊行しました。

平成29年(2017)には公民館と文化協会が41作の全文を、ゆかりの地と周辺に看板で掲示して普及を図っています。

そんな看板が「浜沢の大ケヤキ」のある薬師堂(熊野神社)境内にありました

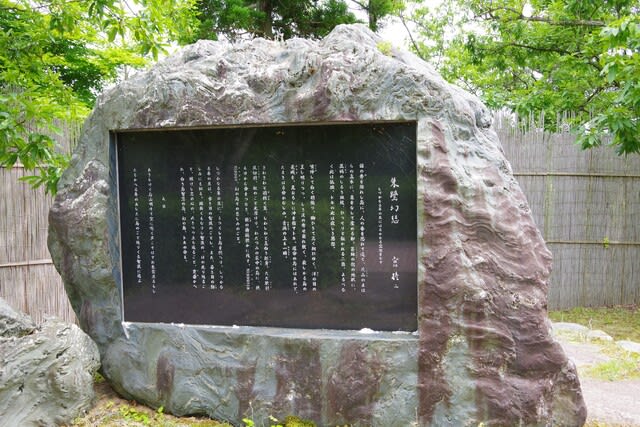

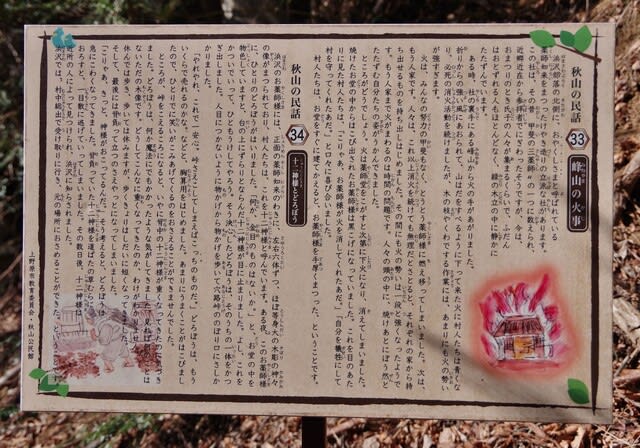

秋山の民 33 「峰山の火事」

浜沢部落の北側に、「おやくしさま」と呼ばれている薬師如来を祀ったケヤキ造りの立派な社があります。

この社は、その昔、”甲斐の三薬師”の一つに数えられ、近郷近在から参拝者で賑わったそうですが、今は、お祭りの時、氏子の人々が集まるくらいで、普段は訪れる人もほとんど無く、緑の木立の中に静かにたたずんでいます。

ある時、社の裏手にある峰山から火の手が上がりました。

折からの強い風にあおられて、山肌をすべるように下って来た火に村人たちは青くなり、必死の消火活動を続けましたが、木の枝や鍬でする作業には、あまりにも火の勢いが強すぎます。

火は、みんなの努力の甲斐も無く、とうとう薬師様に燃え移ってしまいました。次は、もう人家です。

人々は、これ以上消火続けても無理だとさとると、それぞれの家から持ち出せる物を持ち出し始めました。

その間にも火の勢いは一段と強くなったようです。もう人家まで火が回るのは時間の問題です。

人々の頭の中に、焼け跡に呆然とたたずむ自分たちの姿が浮かんできました。

ところがどうでしょう。火は薬師堂を焦がすと次第に下火になり、消えてまいりました。

焼けた御堂の中から運び出されたお薬師様は黒焦げになっていました。

これを目の当たりに見た村人たちは「こりゃあ、お薬師様が火をけしてくれたあだ。」「自分を犠牲にして村を護ってくれたあだ。」と口々に喜びました。

村人たちはすぐにお堂を建て替えると、お薬師様を手厚く祀った、ということです。

秋山の民話 34 「十二神様とどろぼう」

浜沢のお薬師様には、正面の薬師如来の脇に、左右6体ずつ、ほぼ等身大の木彫の神々の像が祀られており、村人たちは、これを「十二神様」と呼んでいます。

ある夜、このお薬師様に、一人の泥棒が入りました。「何か金目の物はないか。」と、御堂の中を物色していますと、台の上にずらりと並んだ十二神様が目に止まりました。

「よし、これを担いで行って、一儲けしてやろう。」そう決心した泥棒は、その内の一体を担ぎ出しました。人目に付かないように物陰から物陰を歩いて穴路峠の登り口に差し掛かりました。

「やれやらこれで一安心。峠さえ越えてしまえばこっちのものだ。」泥棒はもう「いくらで売れるのかな」などと、胸算用を始めました。

あまりに上手く仕事が運びましたので、一人でに笑いが込み上げてくるのを抑えることが出来ませんでした。

ところが、峠を越える頃になると、いやに背中の十二神様が重くなって来たのに気付きました。泥棒は、何か魔法にでも掛かったような気がしてきました。

見れば何の事は無いただの木像です。どうしてこんなに重くなって来たのか、訳が分かりません。休んでは歩き、休んでは歩きますが、歩く距離は次第に短くなって来ました。

「こりゃあ、きっと、神様が怒っているんだ。」そう考えると、泥棒は、急に怖くなってきました。背負っていた十二神様を道端の草叢に下ろすと、一目散に逃げていってしまいました。その数日後、十二神様は、近所の人に見附けられ、浜沢に知らされました。

浜沢では、村中総出で受け取りに行き、元の場所に納める事が出来た。ということです。

上野原市教育委員会・秋山公民館

*秋山の民話は「あきやまチャンネル」というYouTubeチャンネルで聞くことが出来ますよ

相模原市や道志村と接する上野原市秋山は自然豊かな山間地で、民話の素材が豊富な地域です。

民話は南都留郡秋山村当時の昭和49年(1974)村出身の地元教員約10人で「秋山村の民話を採集する会」をつくって発掘、取材し、78年に「秋山の民話」として刊行しました。

平成29年(2017)には公民館と文化協会が41作の全文を、ゆかりの地と周辺に看板で掲示して普及を図っています。

そんな看板が「浜沢の大ケヤキ」のある薬師堂(熊野神社)境内にありました

秋山の民 33 「峰山の火事」

浜沢部落の北側に、「おやくしさま」と呼ばれている薬師如来を祀ったケヤキ造りの立派な社があります。

この社は、その昔、”甲斐の三薬師”の一つに数えられ、近郷近在から参拝者で賑わったそうですが、今は、お祭りの時、氏子の人々が集まるくらいで、普段は訪れる人もほとんど無く、緑の木立の中に静かにたたずんでいます。

ある時、社の裏手にある峰山から火の手が上がりました。

折からの強い風にあおられて、山肌をすべるように下って来た火に村人たちは青くなり、必死の消火活動を続けましたが、木の枝や鍬でする作業には、あまりにも火の勢いが強すぎます。

火は、みんなの努力の甲斐も無く、とうとう薬師様に燃え移ってしまいました。次は、もう人家です。

人々は、これ以上消火続けても無理だとさとると、それぞれの家から持ち出せる物を持ち出し始めました。

その間にも火の勢いは一段と強くなったようです。もう人家まで火が回るのは時間の問題です。

人々の頭の中に、焼け跡に呆然とたたずむ自分たちの姿が浮かんできました。

ところがどうでしょう。火は薬師堂を焦がすと次第に下火になり、消えてまいりました。

焼けた御堂の中から運び出されたお薬師様は黒焦げになっていました。

これを目の当たりに見た村人たちは「こりゃあ、お薬師様が火をけしてくれたあだ。」「自分を犠牲にして村を護ってくれたあだ。」と口々に喜びました。

村人たちはすぐにお堂を建て替えると、お薬師様を手厚く祀った、ということです。

秋山の民話 34 「十二神様とどろぼう」

浜沢のお薬師様には、正面の薬師如来の脇に、左右6体ずつ、ほぼ等身大の木彫の神々の像が祀られており、村人たちは、これを「十二神様」と呼んでいます。

ある夜、このお薬師様に、一人の泥棒が入りました。「何か金目の物はないか。」と、御堂の中を物色していますと、台の上にずらりと並んだ十二神様が目に止まりました。

「よし、これを担いで行って、一儲けしてやろう。」そう決心した泥棒は、その内の一体を担ぎ出しました。人目に付かないように物陰から物陰を歩いて穴路峠の登り口に差し掛かりました。

「やれやらこれで一安心。峠さえ越えてしまえばこっちのものだ。」泥棒はもう「いくらで売れるのかな」などと、胸算用を始めました。

あまりに上手く仕事が運びましたので、一人でに笑いが込み上げてくるのを抑えることが出来ませんでした。

ところが、峠を越える頃になると、いやに背中の十二神様が重くなって来たのに気付きました。泥棒は、何か魔法にでも掛かったような気がしてきました。

見れば何の事は無いただの木像です。どうしてこんなに重くなって来たのか、訳が分かりません。休んでは歩き、休んでは歩きますが、歩く距離は次第に短くなって来ました。

「こりゃあ、きっと、神様が怒っているんだ。」そう考えると、泥棒は、急に怖くなってきました。背負っていた十二神様を道端の草叢に下ろすと、一目散に逃げていってしまいました。その数日後、十二神様は、近所の人に見附けられ、浜沢に知らされました。

浜沢では、村中総出で受け取りに行き、元の場所に納める事が出来た。ということです。

上野原市教育委員会・秋山公民館

*秋山の民話は「あきやまチャンネル」というYouTubeチャンネルで聞くことが出来ますよ

車中泊です

車中泊です