西念寺は、笠間市役所の西約10km、JR水戸線いなだ駅の西約2km

国道50号線の北側丘陵の裾野に有ります

国道からの入口です

手前

駐車場の先には、国道50号線沿いの庵田米生産地です

山門です、懸額には稲田山、山門前の石碑には、親鸞聖人遊行信證御制作地 浄土真宗別格本山とあります

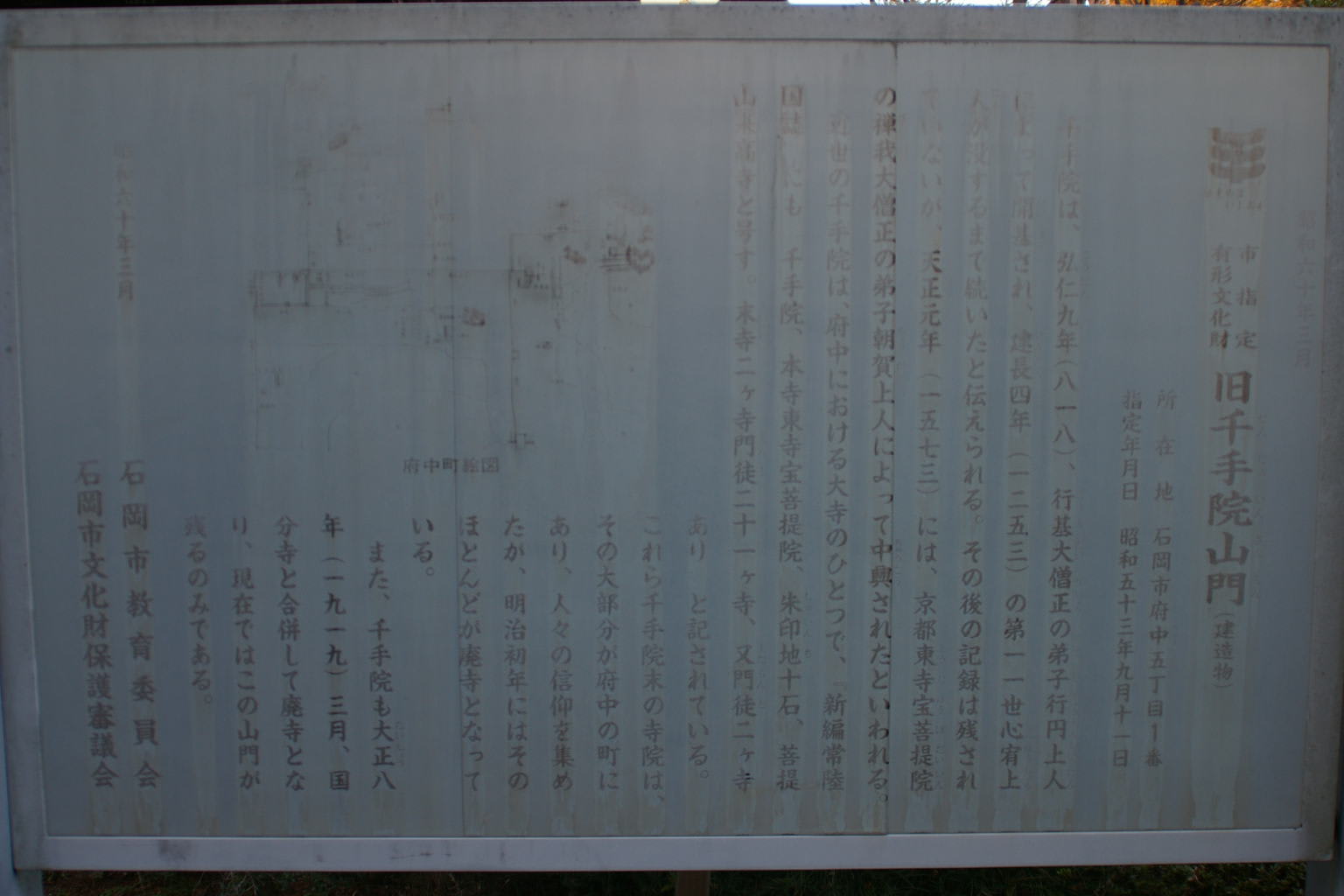

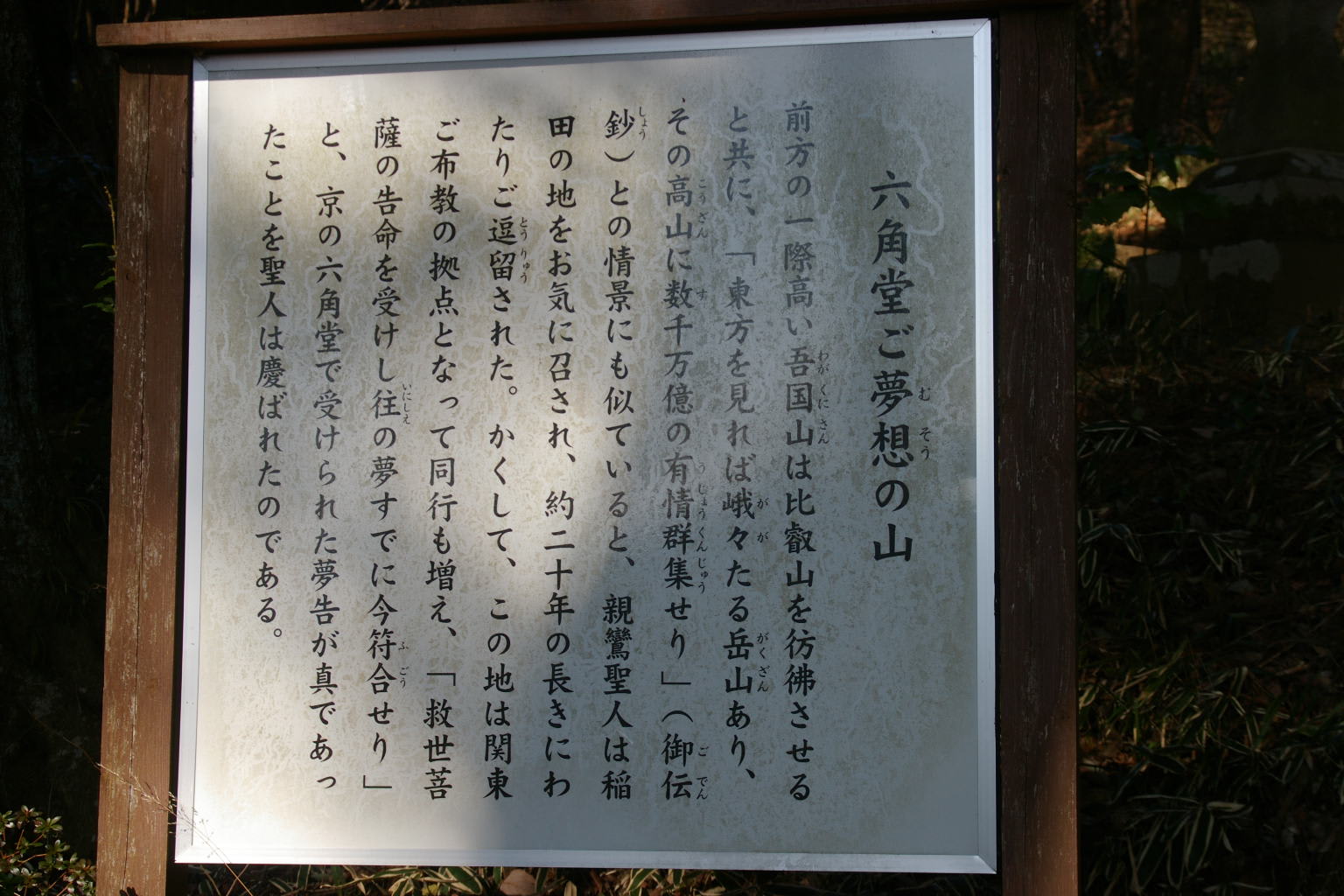

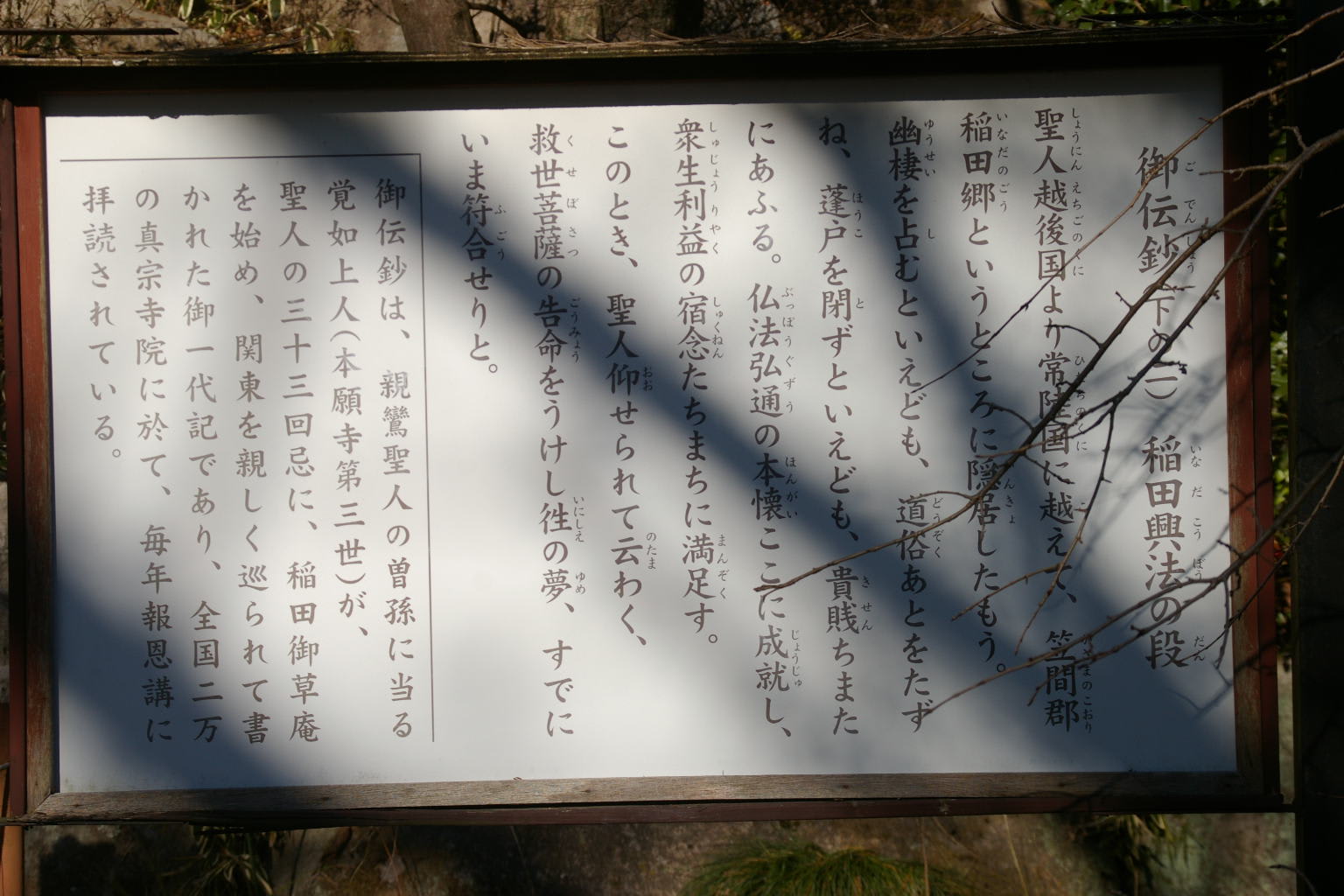

御伝鈔(下の二)稲田興法の段の案内板です

聖人越後の国より常陸の国へ越えて、笠間郡の稲田郷というところに隠居したもう。

幽棲を占むといえども、道俗あとをたずね。蓬戸を閉ずといえども、貴賤ちまたにあふる、

仏法弘通の本懐ここに成就し、衆生利益の宿念たちまち満足す。

このとき、聖人仰せられて云わく。

救世菩薩の告命をうけしいにしえの夢、すでにいま符合せりと。

「御伝鈔は、親鸞聖人の曾孫に当たる覚如上人(本願寺第三世)が、聖人の三十三回忌に、

稲田御草庵を始め、関東を親しく巡られて書かれた御一代記であり、全国二万の真宗寺院に

於いて、毎年報恩講に拝読されている。」

山門の扉には、三つ葉葵

鐘楼です

県指定文化財 唐本一切経の宝物庫でしょうか

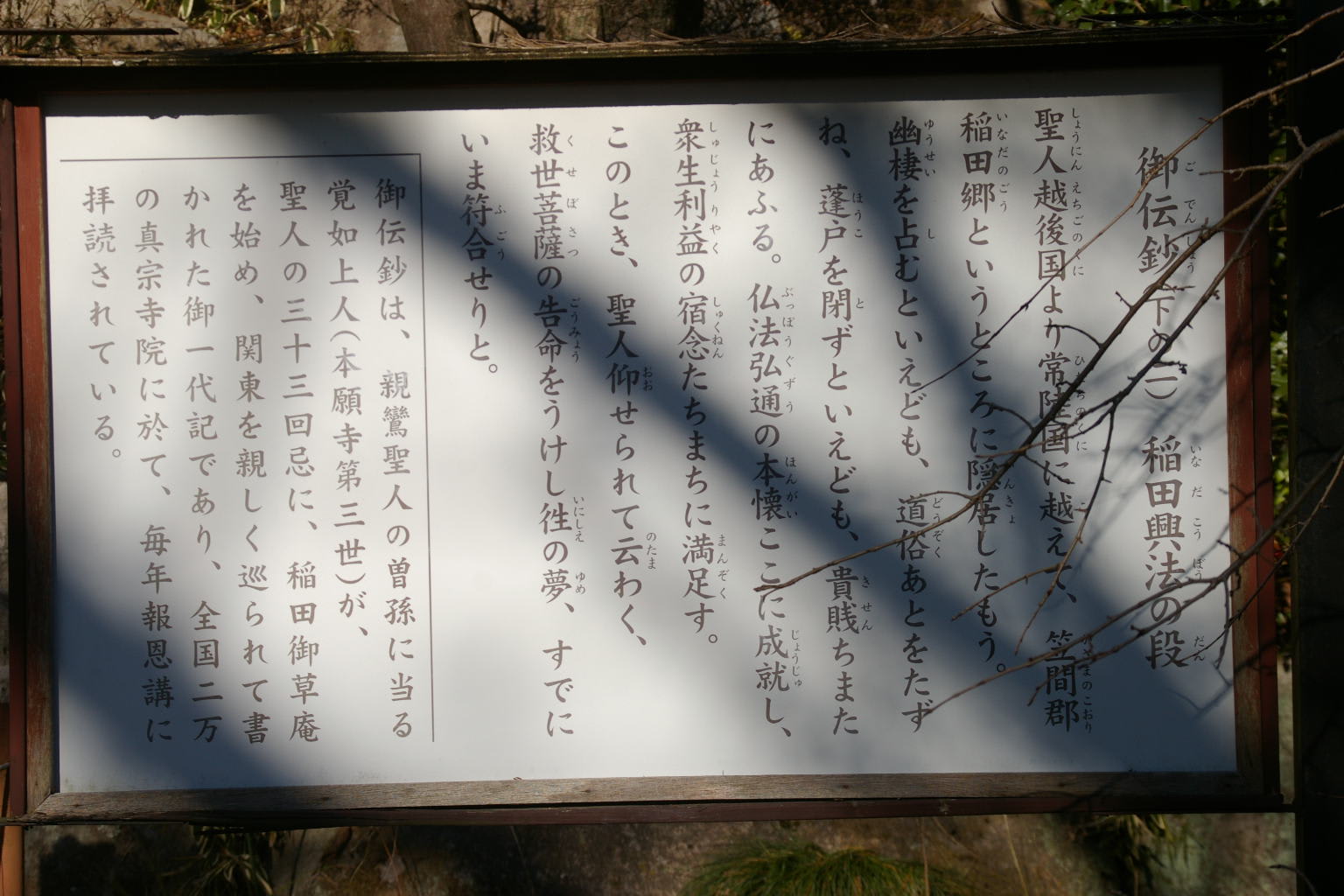

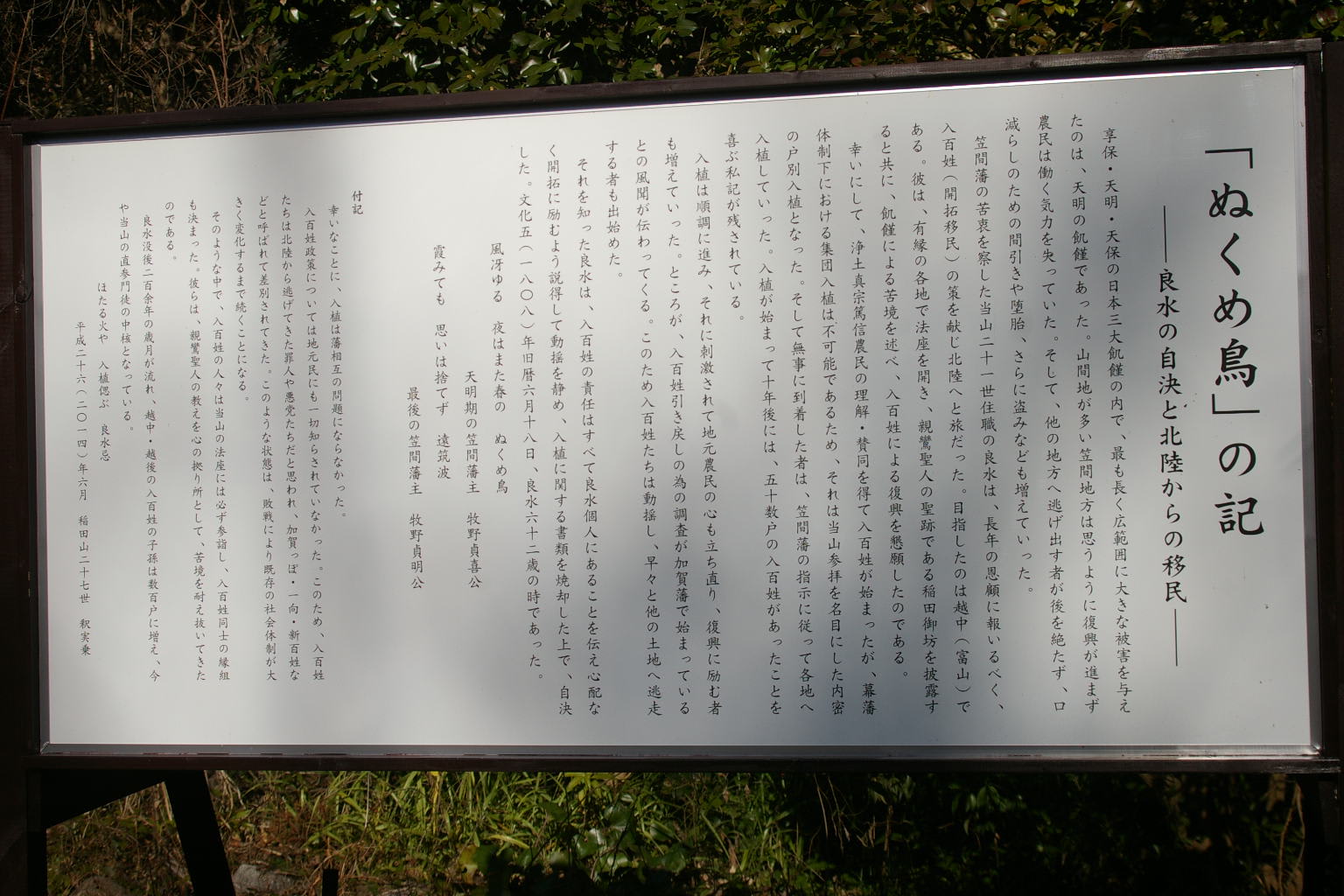

「ぬくめ鳥」の記です

―――良水の自決と北陸からの移民―――

享保・天明・天保の日本三大飢饉の内で、最も長く広範囲に大きな被害を与えたのは、天明の飢饉であった。

山間地が多い笠間地方は思うように復興が進まず、農民は働く気力を失っていた。そして、他の地方へ逃げ出

す者が後を絶たず、口減らしのための間引きや堕胎、さらには盗みなども増えていった。

笠間藩の苦哀を察した当山二十一世住職の良水は、長年の恩顧に報いるべく、入百姓(開拓移民)の策を献じ

北陸へと旅立った、目指したのは越中(富山)である。彼は、有縁の各地で法座を開き、親鸞聖人の聖跡である

稲田御坊を披露すると共に、飢饉による苦境を述べ、入百姓による復興を祈願したのである。

幸いにして、浄土真宗篤信の理解・参道を得て入百姓が始まったが、幕藩体制下における集団入植は不可能で

あるため、それは当山参拝をを名目にした内密の個別入植となった。入植が始まって十年後には、五十数戸の入

百姓があったことを喜ぶ私記が残されている。

入植は順調に進み、それに刺激されて地元農民の心も立ち直り、復興に励む者も増えていった、ところが、入

百姓引き戻しの調査が、加賀藩で始まっているとの風聞が伝わってくる、このため入百姓たちは動揺し、早々と

他の土地へ逃走するものも出始めた。

それを知った良水は、入百姓の責任は良水個人にあることを伝え心配なく開拓に励むよう説得して動揺を静め

入植に関する書類を焼却したうえで、自決した。

文化五(1808)年旧暦六月十八日、良水六十二歳の時であった。

風冴ゆる 夜はまた春の ぬくめ鳥

天明期の笠間藩主 牧野貞喜公

霞みても 思いは捨てず 遠筑波

最後の笠間畔藩主 牧野貞明公

付記

幸いなことに、入植は藩相互の問題にならなかった、

入百姓政策については地元民にも一切知らされていなかった、このため、入百姓たちは北陸か逃げてきた罪人

や悪党たちだと思われて、加賀っぽ・一向・新百姓などと呼ばれ差別されてきた、このような状態は、敗戦によ

り既存の社会体制が大きく変化するまで続くことになる。

そのような中で、入百姓の人々は当山の法座には必ず参詣し、入百姓同士の縁組も決まった、彼らは、親鸞聖

人の教えを心の拠り所として、苦境を耐え抜いてきいたのである。

良水没後二百余年の歳月が流れ、越中・越後の入百姓の子孫は数百戸に増え、今や当山の直参門徒の中核と、

なっている。

ほたる火や 入植偲ぶ 良水忌

平成二十六(2014)年六月 稲田山二十七世 釈実乗

手水です

稲田禅坊のお葉つきイチョウです

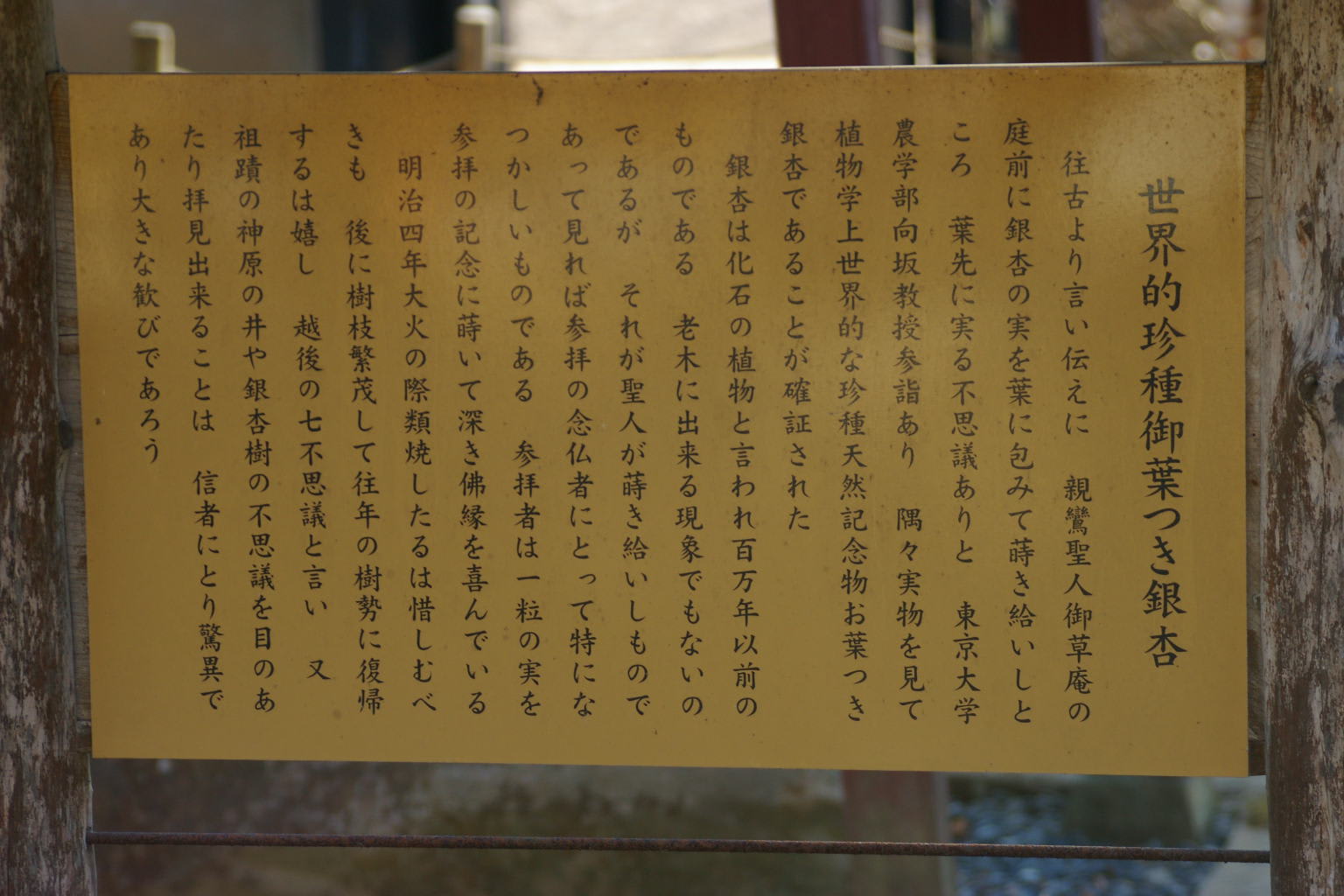

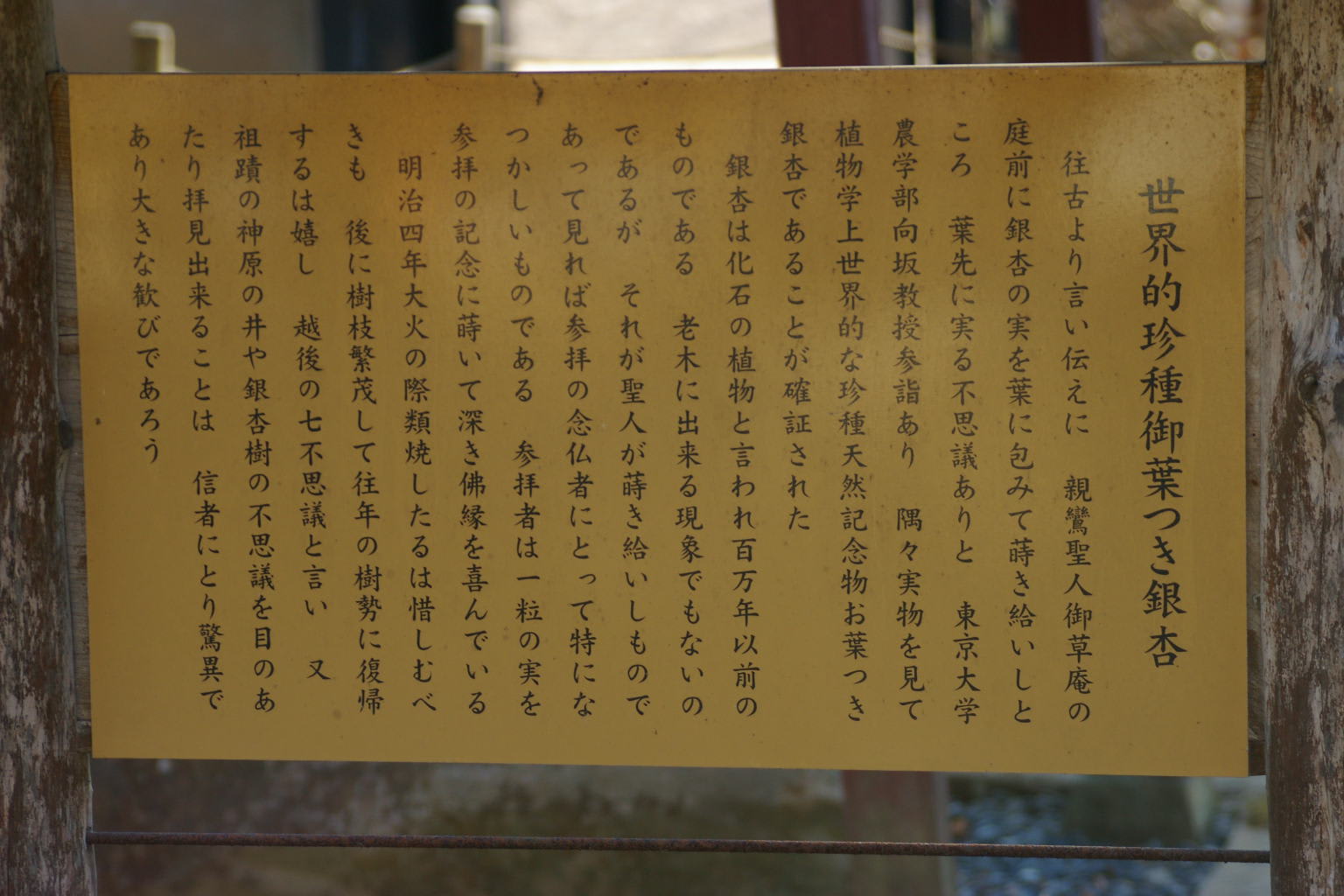

説明版です

世界的珍種御葉つき銀杏

往古より言い伝えに、親鸞聖人御草庵の庭前に銀杏の実を葉に包みて蒔き給いしところ、葉先に実る不思議ありと

東京大学農学部向坂教授参詣あり、隅々実物を見て植物学上世界的な珍種天然記念物お葉つき銀杏であることが確証

された。

銀杏は化石の植物と言われ百万年前の物である 老木に出来る現象でもないのであるが、それが聖人の蒔き給いし

ものであって見れば参拝の念仏者にとって特になつかしいものである、参拝者は一粒の実を参拝ん記念に蒔いて深き

佛縁を喜んでいる。

明治四年大火の際類焼したるは惜しむべきも、後に樹枝繁茂して往年の樹勢に復帰するは嬉し、越後の七不思議と

言い、又、祖蹟の神原の井や銀杏樹の不思議を目のあたり拝見出来ることは、信者にとり脅威であり大きな喜びであ

ろう。

桜の根株です

御杖杉の根株です

神原の井(かんばらのいど)です

本堂です

東側の山腹へ上がります

新しい鐘楼です

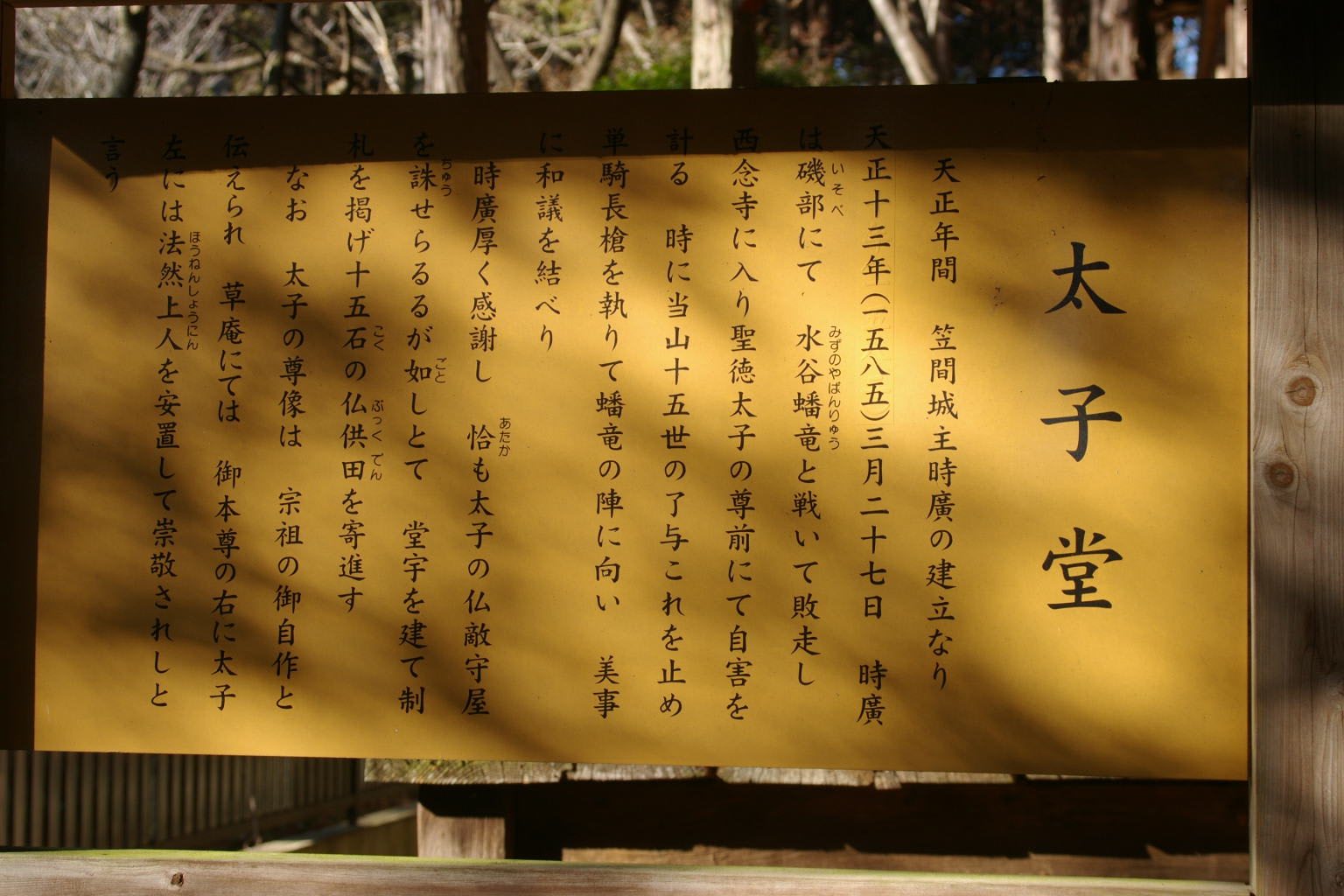

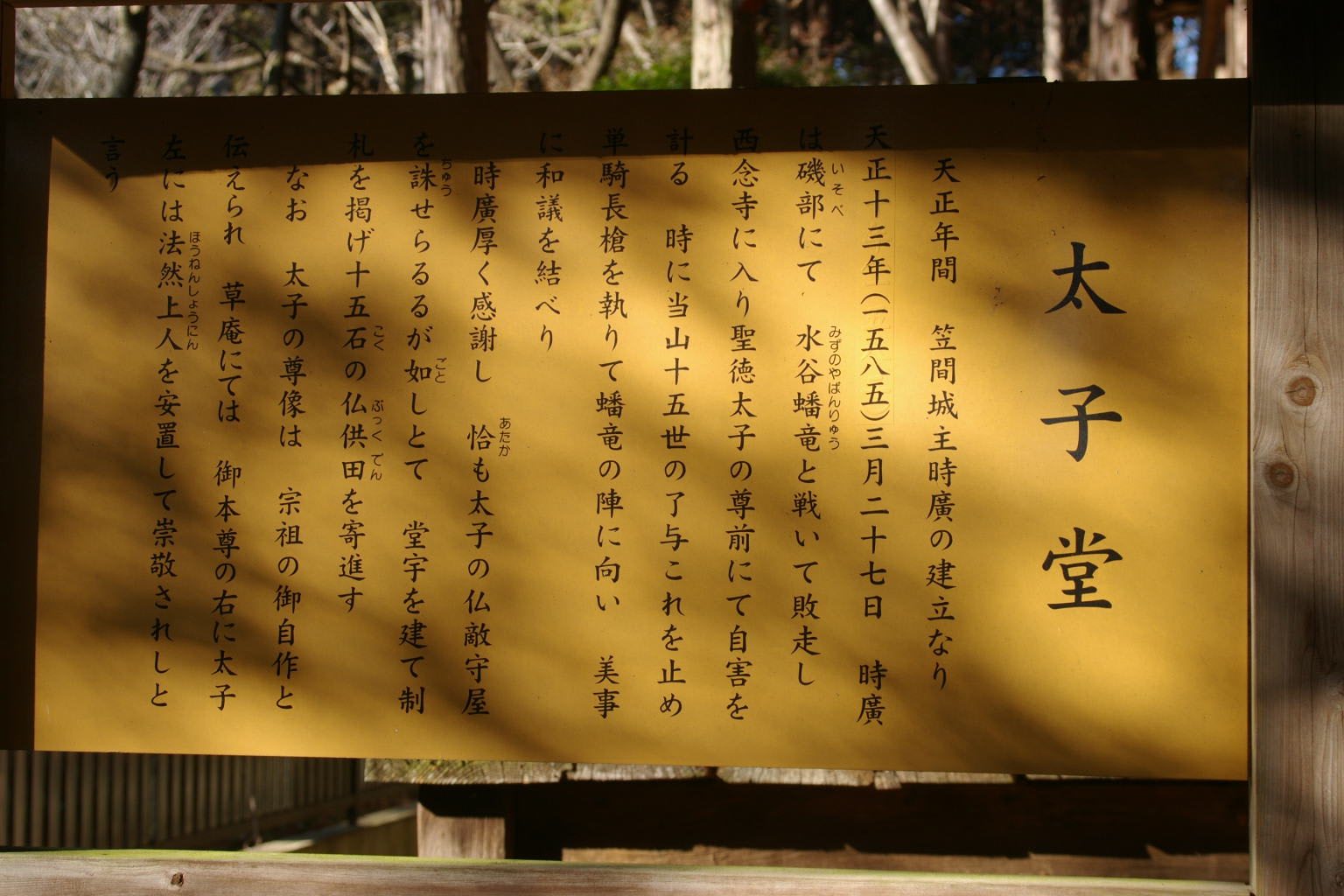

太子堂です

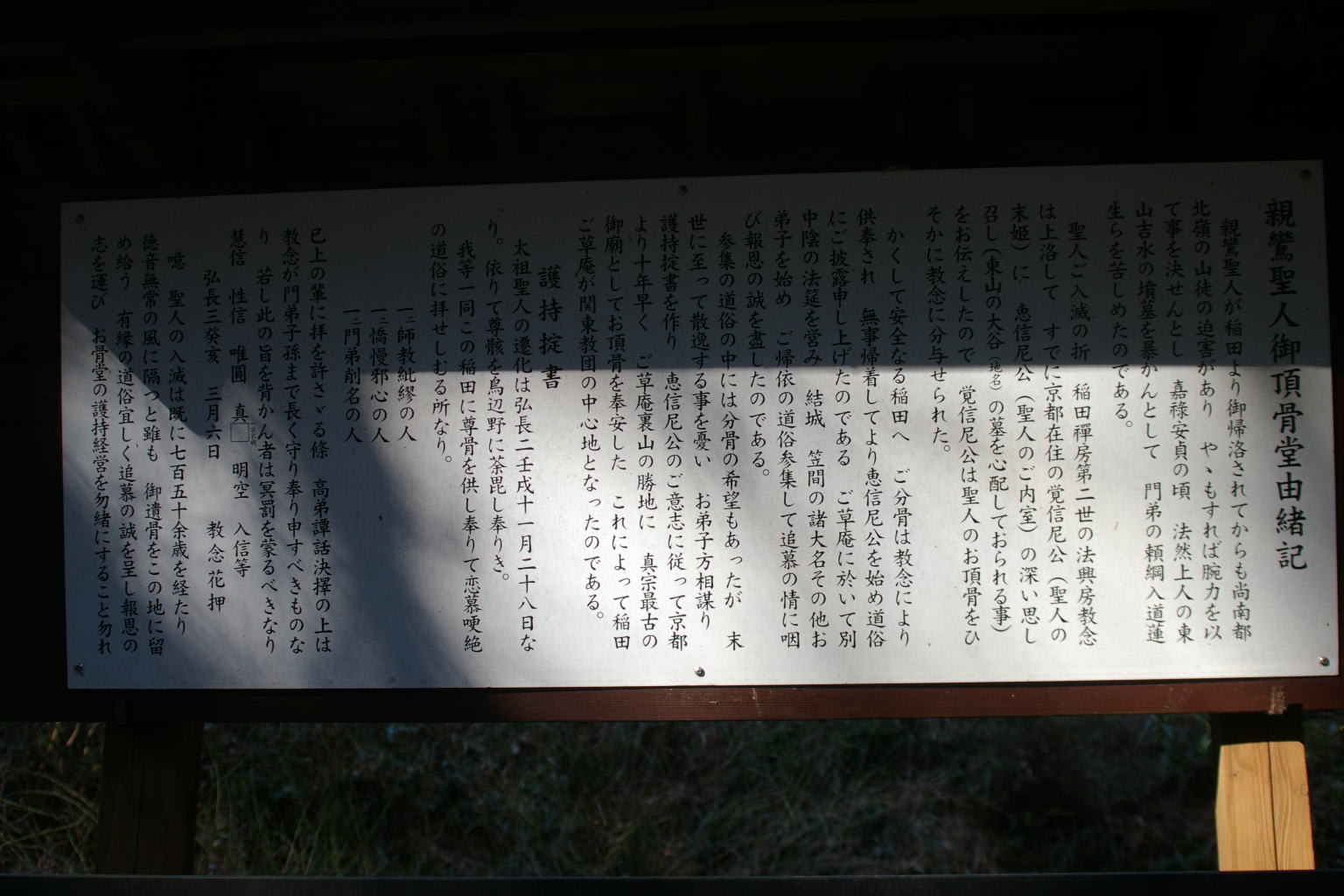

親鸞聖人頂骨堂です

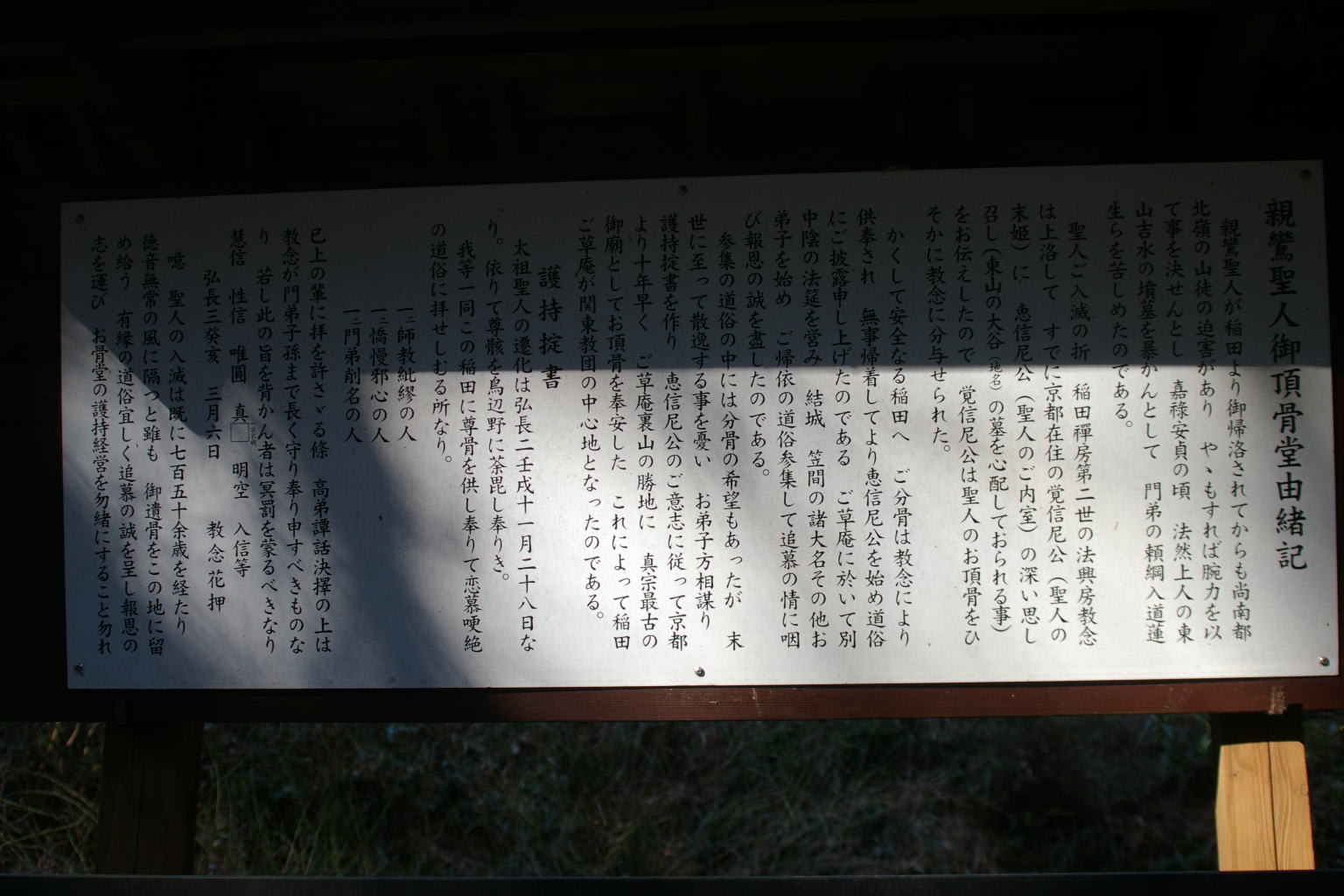

親鸞聖人頂骨堂由来記

親鸞聖人が稲田より御帰洛されてからも尚南都北嶺の山徒の迫害あり、ややもすれば腕力を以って事を決せんとし

嘉禄安貞の頃、法然上人の東山吉水の墳墓を暴かんとして、門弟の頼綱入道蓮生らを苦しめたのである。

聖人ご入滅の折り、稲田禅房第二世の法興房教念は上洛して、すでに京都在住の覚信尼公(聖人の末姫)に、恵信

尼公(聖人のご内室)深い思し召し(東山の大谷(地名)の墓を心配しておられる事)をお伝えしたので、覚信尼公

は聖人のお頂骨をひそかに教念に分与された。

かくして安全な稲田へ、ご分骨は教念により供奉され、無事帰着してより恵信尼公を始め道俗に披露申し上げたの

である、ご草庵に於いて別中陰の法遥を営み、結城・笠間の諸大名その他お弟子を始め、ご帰依の道俗参集して追慕

の情に咽び報恩の誠をしるしたのである。

参集の道俗の中には分骨の希望もあったが、末世に至って散逸することを憂い、お弟子方相謀り護持掟書を作り、

恵信尼公の意志に従って京都より十年早く、ご草庵の裏山の勝地に、真言最古の御廟としてお頂骨を奉安した、これ

によって稲田ご草庵が関東教団の中心地になったのである。

護持掟書

太祖聖人の遷化は弘長に壬戌十一月二十八日なり、依りて尊骸を鳥辺野に荼毘に奉りき。

我等一同この稲田にご尊骨を供し奉りて恋慕哽絶の道俗に拝せしむる所なり。

一に、師教紕縿の人

一に、驕慢邪心の人

一に、門弟削名の人

已上の輩に拝を許さざる條 後弟譚話決擇の上は、教念が門弟子孫まで長く守り奉り申すべきものなり、若しこの旨

を背かん者は冥罰を蒙るものなり

慧信 性信 唯圓 真 明空 入信等

弘長三発亥 三月六日 教念花押

噫 聖人の入滅は既に七百五十余歳を経たり、徳音無常の風に隔つと も、御遺骨をこの地に留め給う、有縁の道俗宜し

く追慕の誠を呈し報恩の志を運び、お骨堂の護持経営を勿緒にすること勿れ

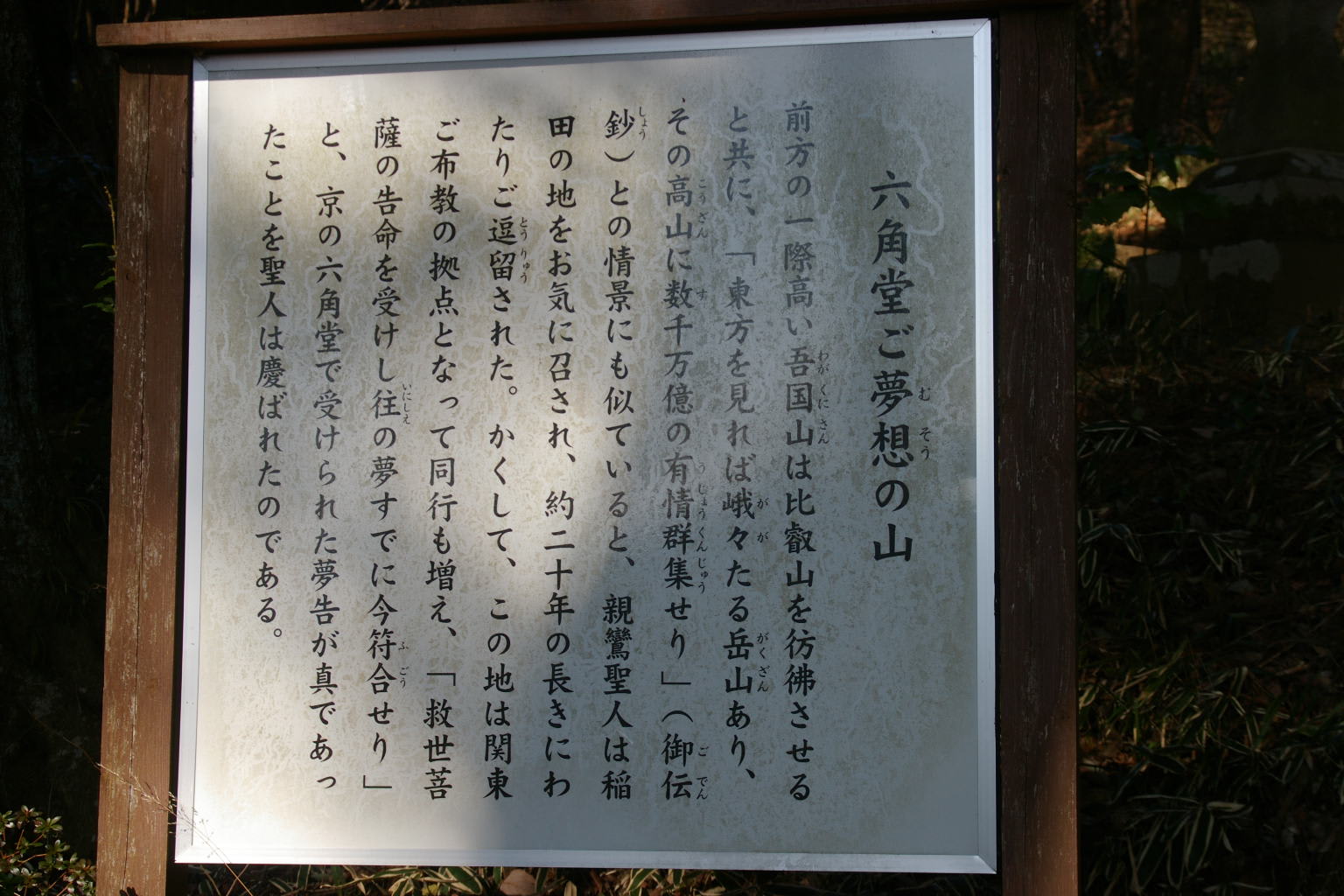

六角堂ご夢想の山の説明版です

本堂の屋根越しに加波山を見ます

では、次へ行きましょう