神光寺はオオランチ役場の北約2kmのところ

県道20号線の西側に在ります

保育園の北側を入った所に 駐車場が有ります

駐車場が有ります

神光寺です

お地蔵様がいらっしゃいます

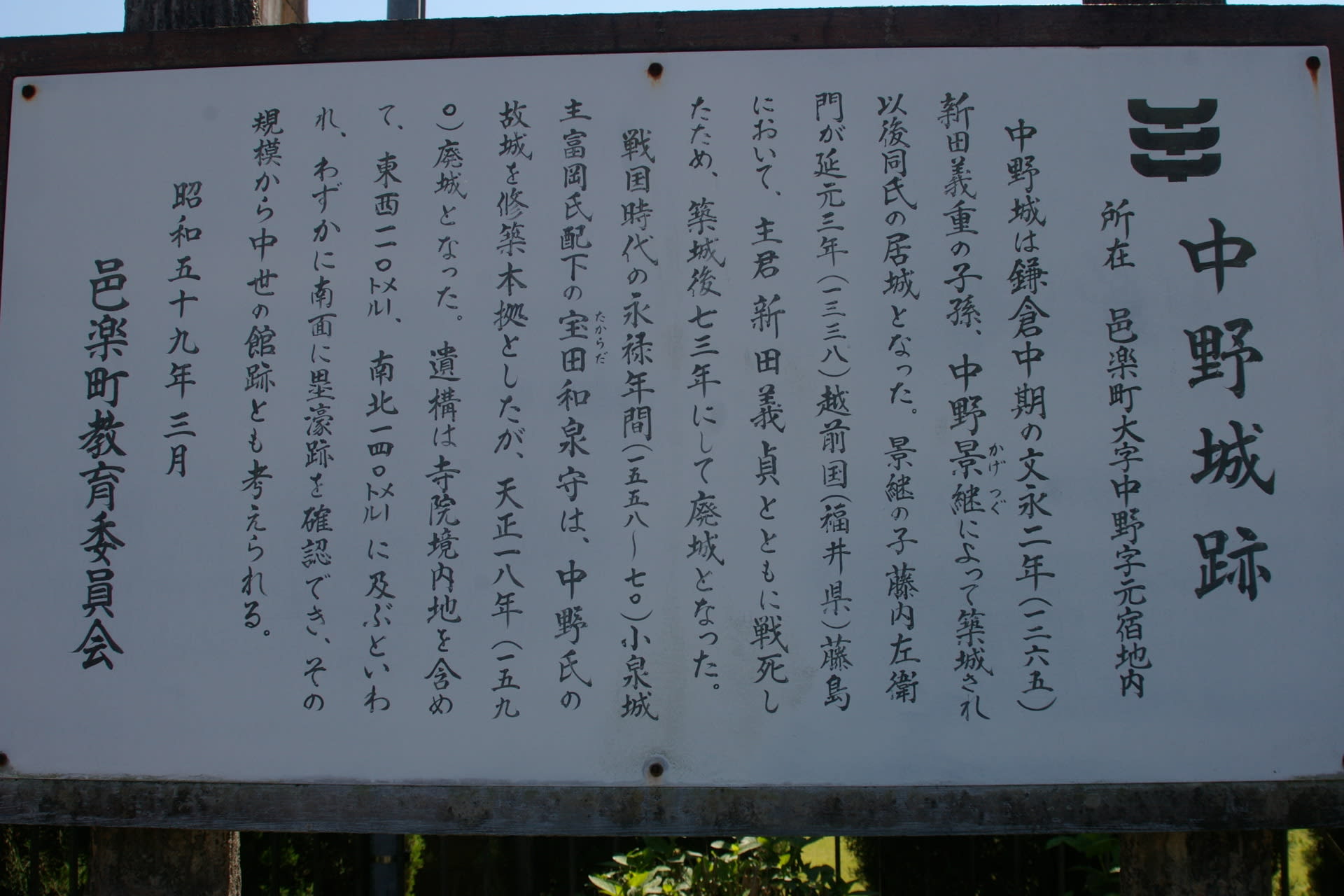

山門前に中野城跡の説明版があります

中野城跡

住所 邑楽町大字中野字元宿地内

中野城は鎌倉中期の文永二年(1265)新田義重の子孫、中野景継ぐによって築城され以後同氏

の居城となた、景継ぐの子内藤左衛門が延元三年(1338)越前国(福井県)藤島において、主君

新田義貞とともに戦死したため、築城後73年にして廃城となった。

戦国時代の永禄年間(1558~70)小泉城主富岡氏は以下の宝田和泉守は、中野氏の古城を修

築本拠としたが、天正十八年(1590)廃城となった、遺構は寺院境内地を含めて、東西110m

南北140mに及ぶといわれ、わずかに南面に塁濠跡を確認でき、その規模から中世の館跡とも考え

られる。

昭和五十九年三月 邑楽町教育委員会

山門です

六地蔵様です

鐘楼です

本堂です

山門脇に大カヤが有ります

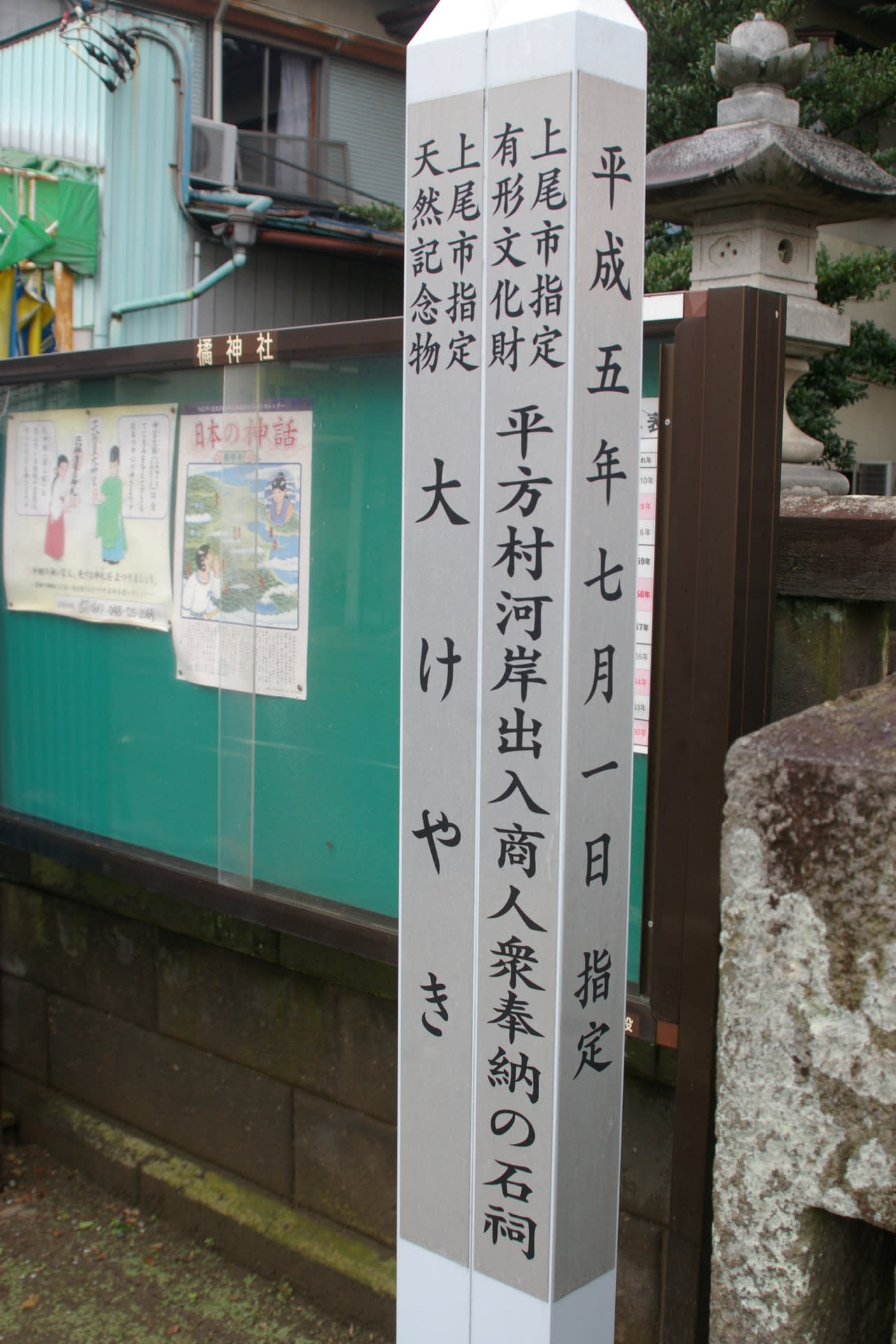

群馬県指定天然記念物 神光寺野大カヤの石碑です

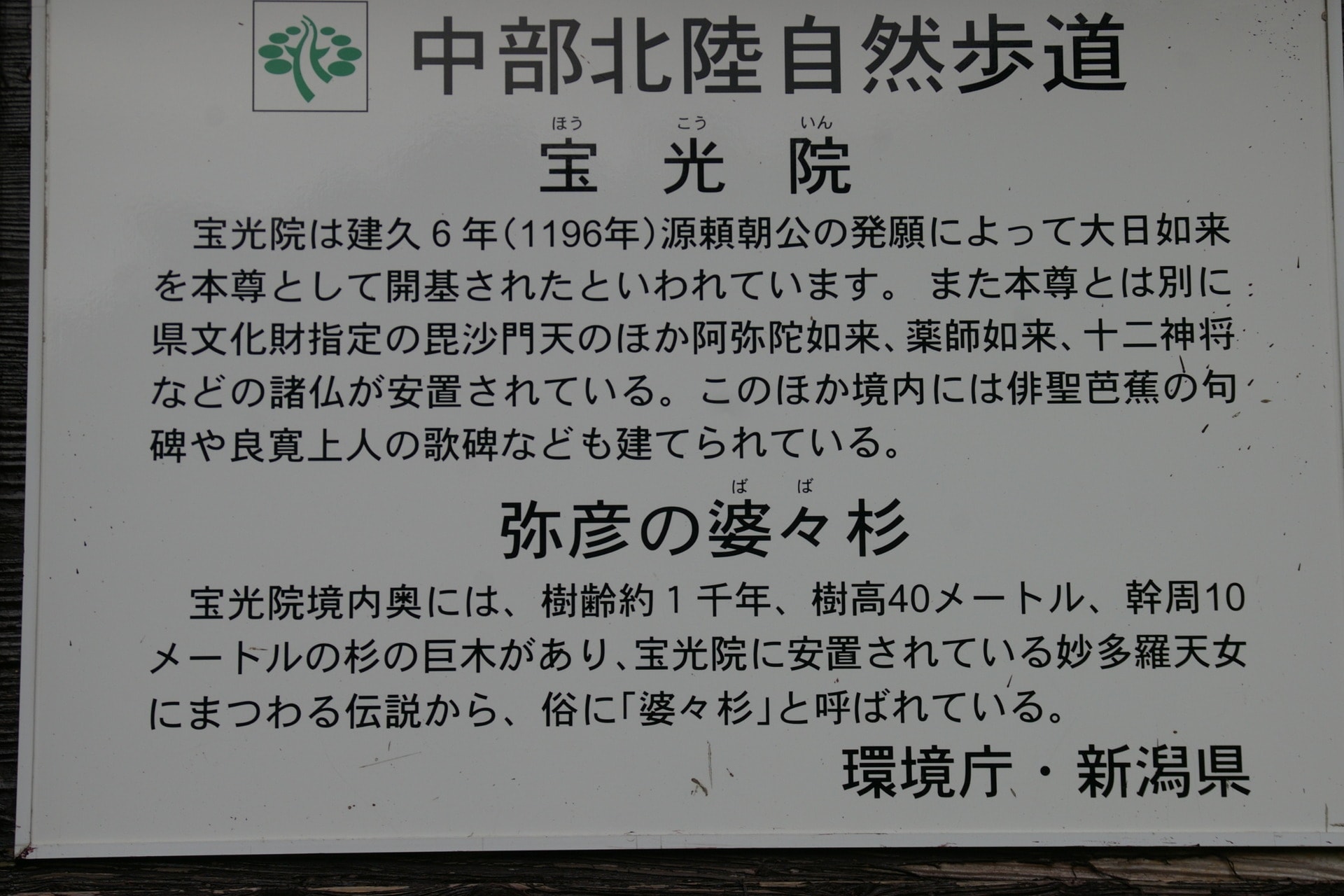

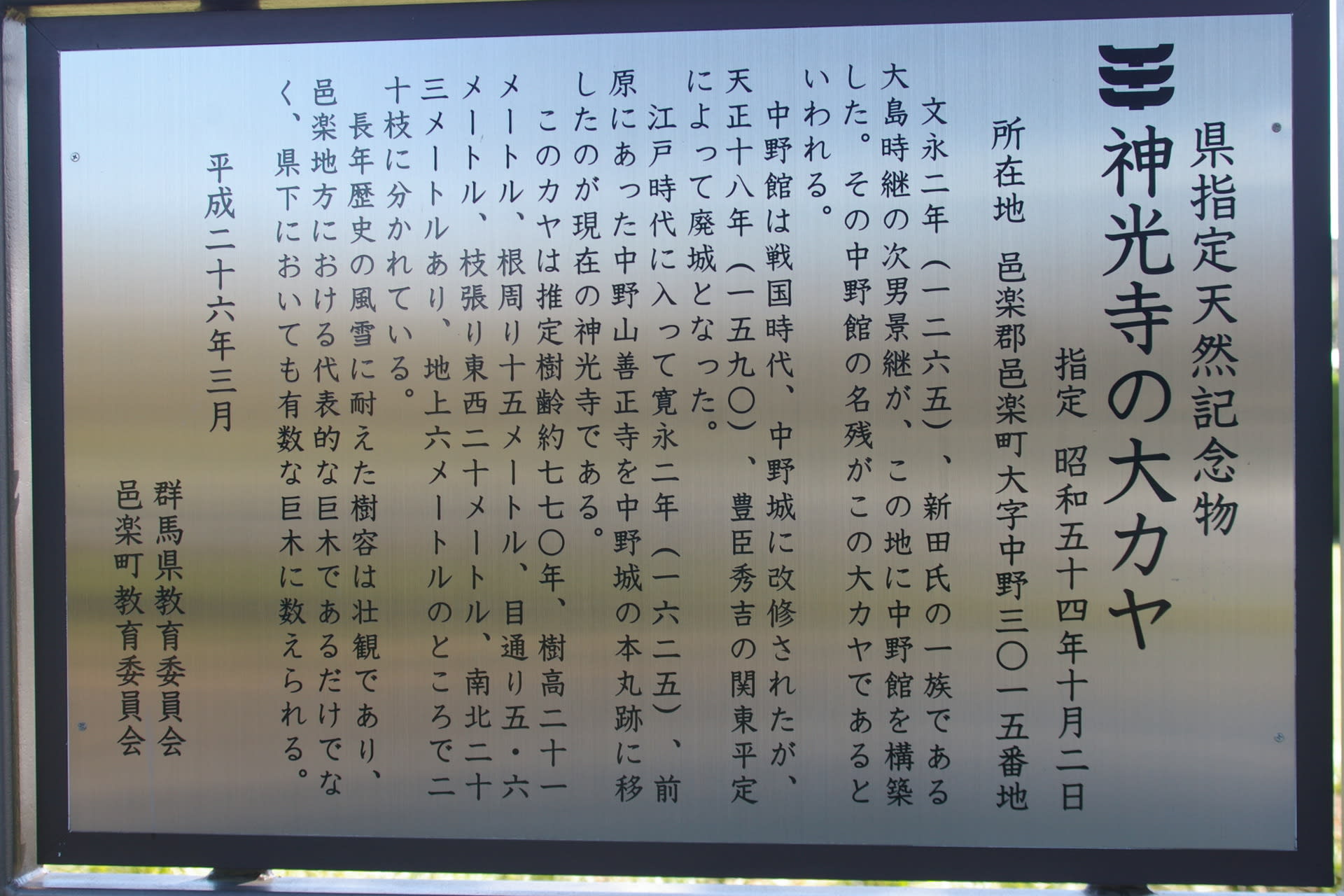

説明版です

県指定天然記念物

神光寺の大カヤ

指 定 昭和五十四年十月二日

所在地 邑楽郡邑楽町大字中野3015番地

文永二年(1265)、新田氏の一族である大島時継の次男景継が、この地に中野館を構築した。

その中野館の名残がこの大カヤであるといわれる。

中野館は戦国時代、中野城に改修されたが、天正十八年(1590)、豊臣秀吉の関東平定によっ

て廃城となった。

江戸時代に入って寛永二年(1625)、前原にあった中野山善正寺を中野城の本丸跡に写したの

が現在の神光寺である。

このカヤは推定樹齢約770年、樹高21m、根回り15m、目通り5.6m、枝張り東西20m

南北23mあり、地上6mのところで、20枝に分かれている。

長年歴史の風説に耐えた樹容は壮観であり、邑楽地方における代表的な巨木であるだけでなく、県

下においても有数な巨木に数えられる。

平成二十六年三月 群馬県教育委員会

邑楽町教育委員会

西側から

南西側から

カヤの実が落ちています

南側の堀跡と思われる部分です

では、次へ行きましょう

県道20号線の西側に在ります

保育園の北側を入った所に

駐車場が有ります

駐車場が有ります

神光寺です

お地蔵様がいらっしゃいます

山門前に中野城跡の説明版があります

中野城跡

住所 邑楽町大字中野字元宿地内

中野城は鎌倉中期の文永二年(1265)新田義重の子孫、中野景継ぐによって築城され以後同氏

の居城となた、景継ぐの子内藤左衛門が延元三年(1338)越前国(福井県)藤島において、主君

新田義貞とともに戦死したため、築城後73年にして廃城となった。

戦国時代の永禄年間(1558~70)小泉城主富岡氏は以下の宝田和泉守は、中野氏の古城を修

築本拠としたが、天正十八年(1590)廃城となった、遺構は寺院境内地を含めて、東西110m

南北140mに及ぶといわれ、わずかに南面に塁濠跡を確認でき、その規模から中世の館跡とも考え

られる。

昭和五十九年三月 邑楽町教育委員会

山門です

六地蔵様です

鐘楼です

本堂です

山門脇に大カヤが有ります

群馬県指定天然記念物 神光寺野大カヤの石碑です

説明版です

県指定天然記念物

神光寺の大カヤ

指 定 昭和五十四年十月二日

所在地 邑楽郡邑楽町大字中野3015番地

文永二年(1265)、新田氏の一族である大島時継の次男景継が、この地に中野館を構築した。

その中野館の名残がこの大カヤであるといわれる。

中野館は戦国時代、中野城に改修されたが、天正十八年(1590)、豊臣秀吉の関東平定によっ

て廃城となった。

江戸時代に入って寛永二年(1625)、前原にあった中野山善正寺を中野城の本丸跡に写したの

が現在の神光寺である。

このカヤは推定樹齢約770年、樹高21m、根回り15m、目通り5.6m、枝張り東西20m

南北23mあり、地上6mのところで、20枝に分かれている。

長年歴史の風説に耐えた樹容は壮観であり、邑楽地方における代表的な巨木であるだけでなく、県

下においても有数な巨木に数えられる。

平成二十六年三月 群馬県教育委員会

邑楽町教育委員会

西側から

南西側から

カヤの実が落ちています

南側の堀跡と思われる部分です

では、次へ行きましょう