*安布知神社について紹介させて頂きました、続いて大杉とサカキとヒイラギ(村指定天然記念物)を紹介していきます

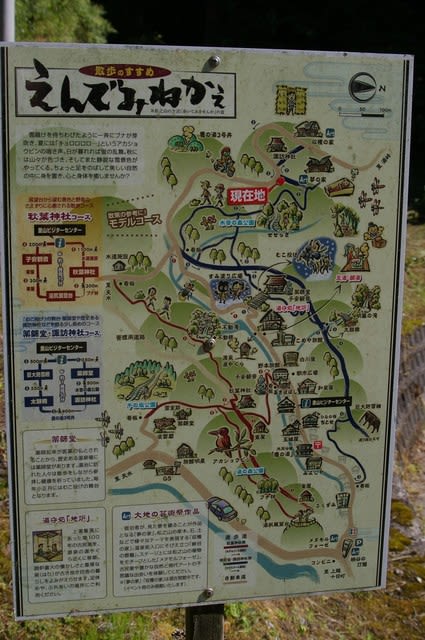

駒場地区は、阿智村役場の地区です

国道153号線駒場東一つ飯田市よりの変則交差点を北西側に入ると、南東向きの参道で安布知神社が鎮座します

鳥居脇から参道沿いの車道を進んで境内手水舎そばの 駐車スペースを利用させて頂きました

駐車スペースを利用させて頂きました

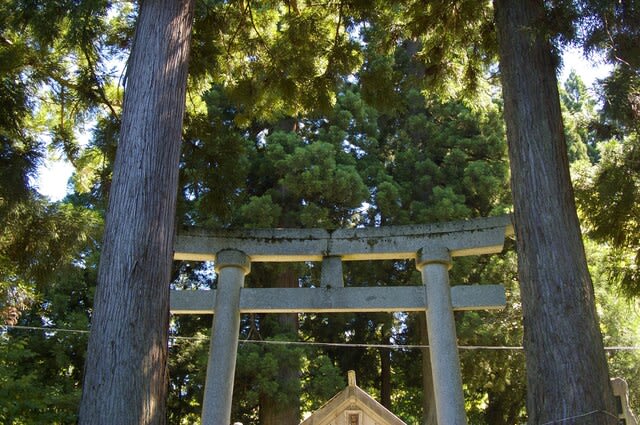

参道入口です

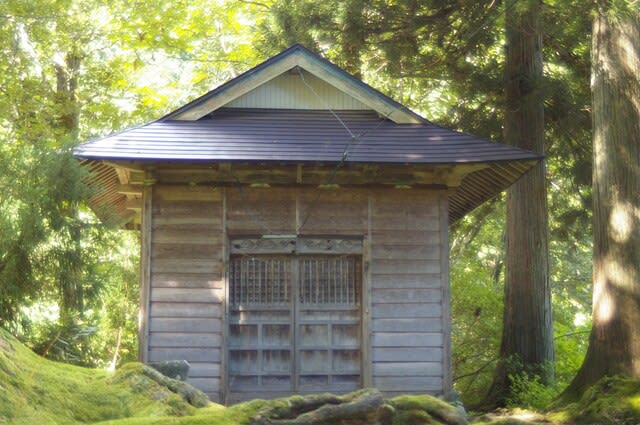

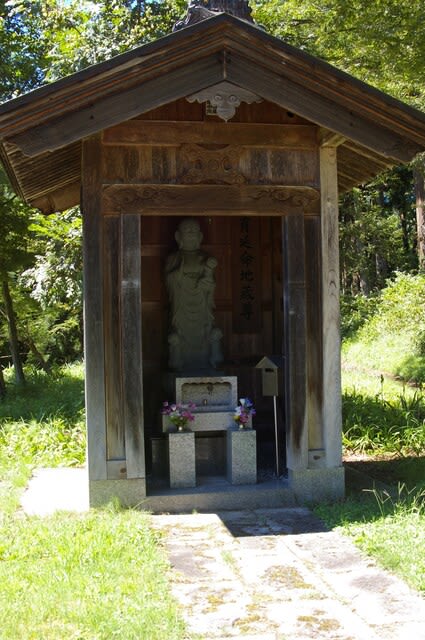

郷社安布知神社です

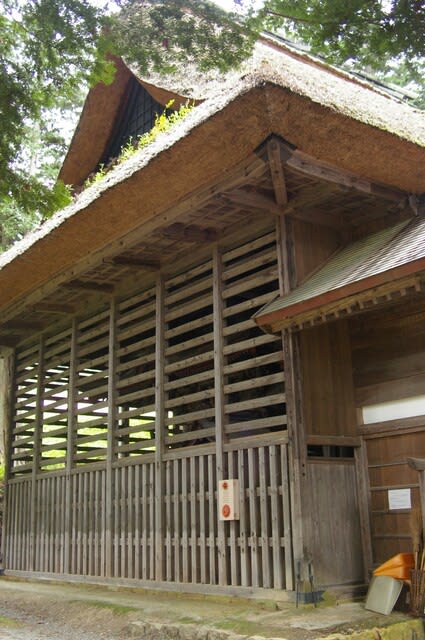

手水舎です

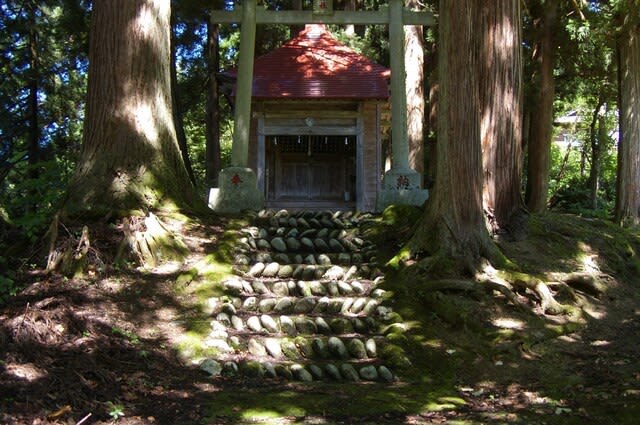

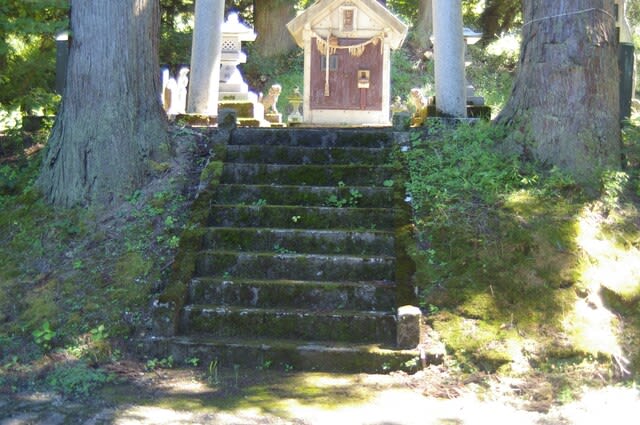

石段を上がります、拝殿が見えています

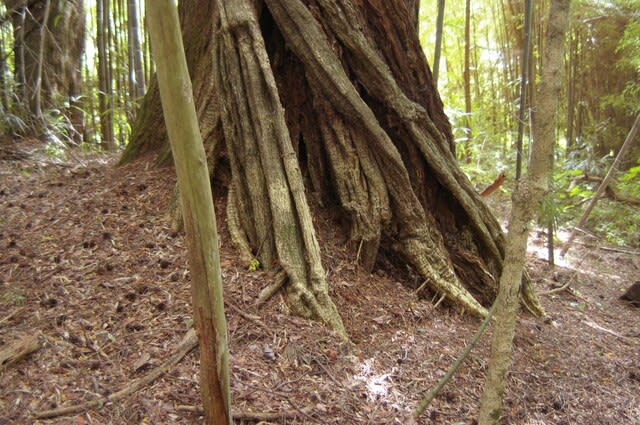

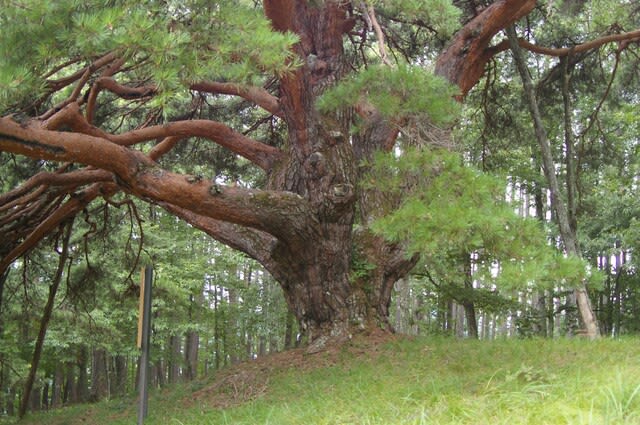

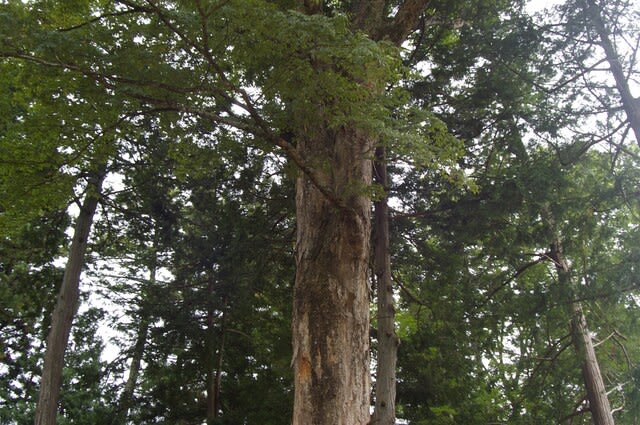

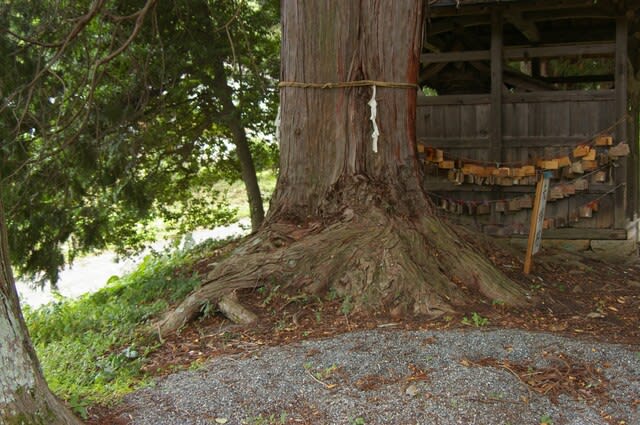

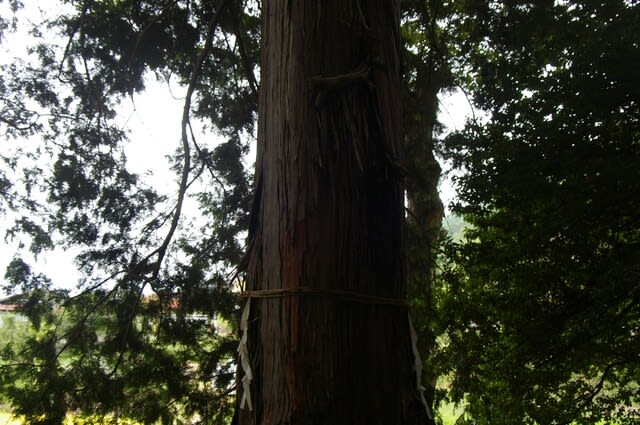

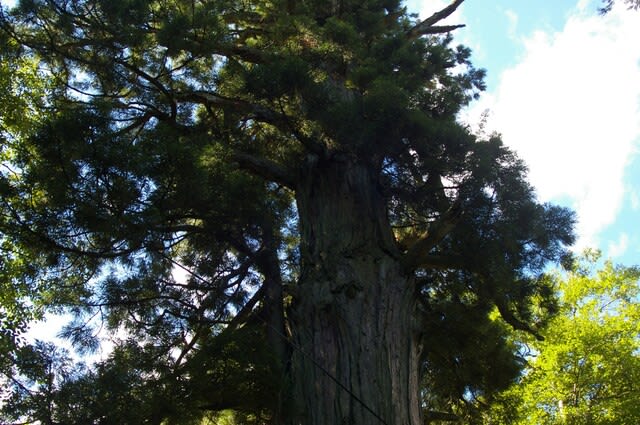

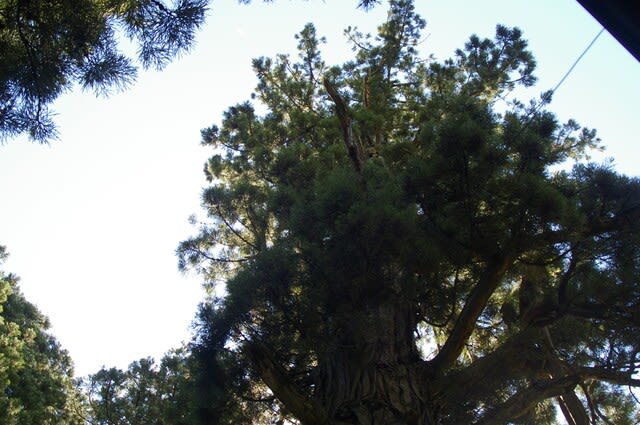

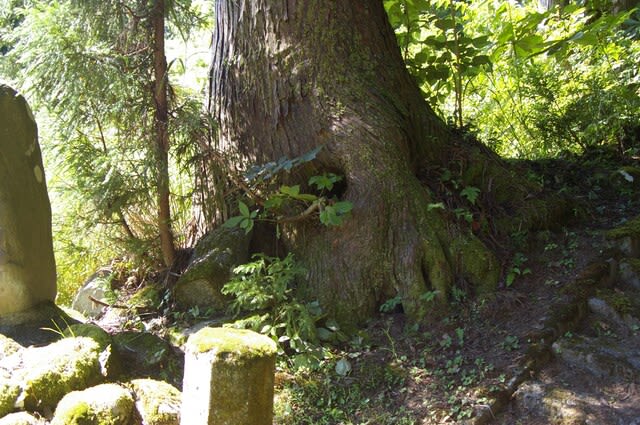

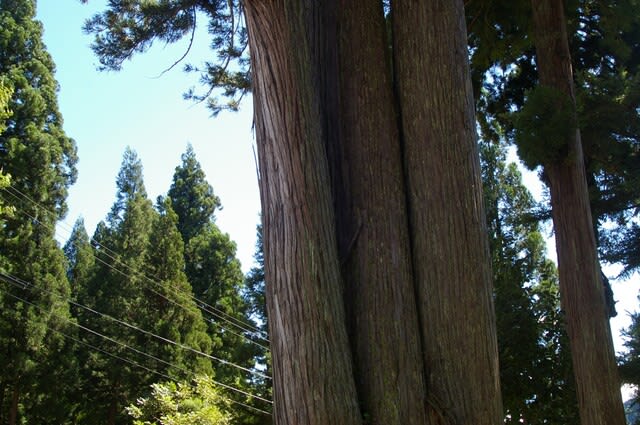

石段上部右側に目的のスギが見えて来ます

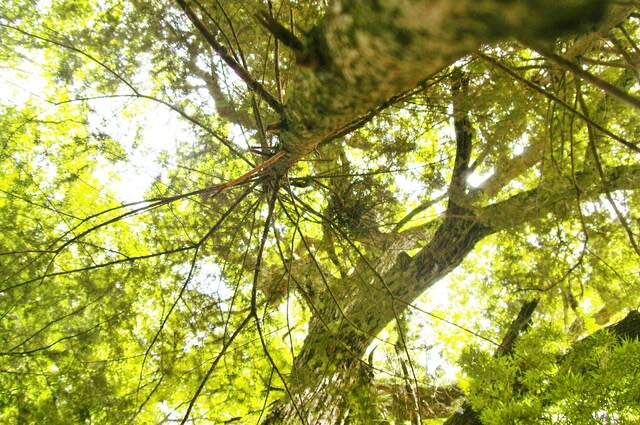

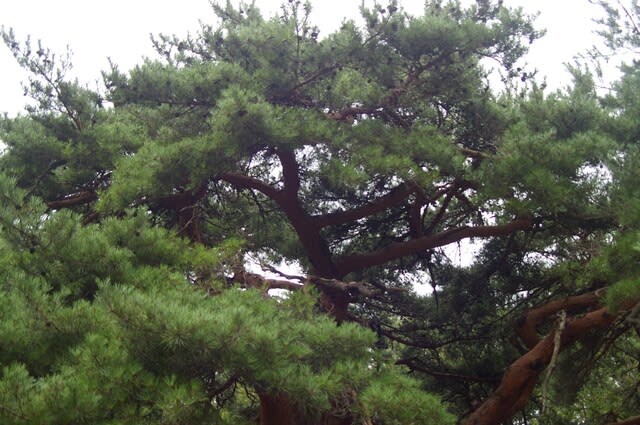

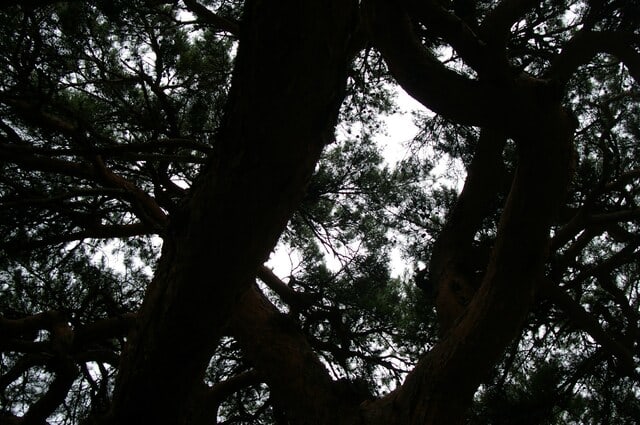

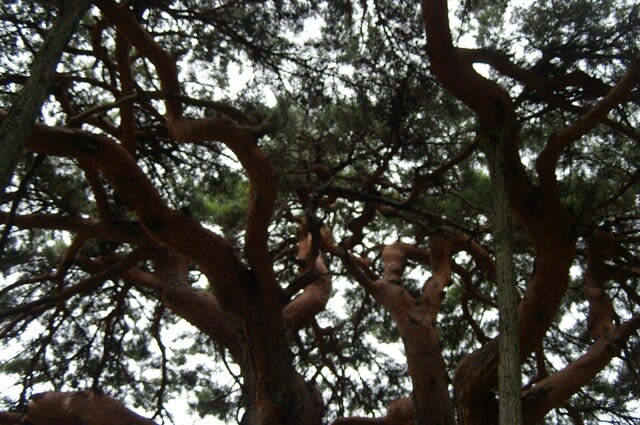

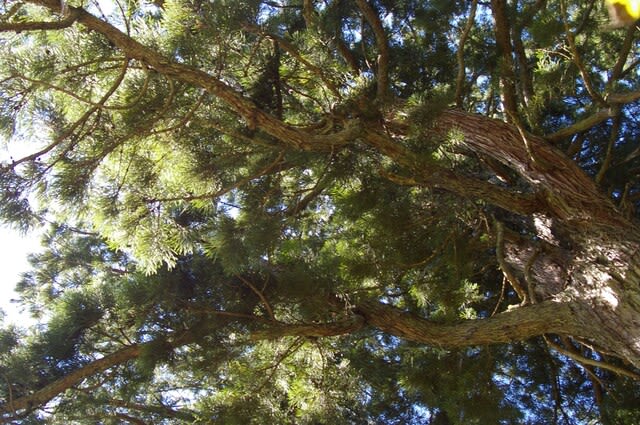

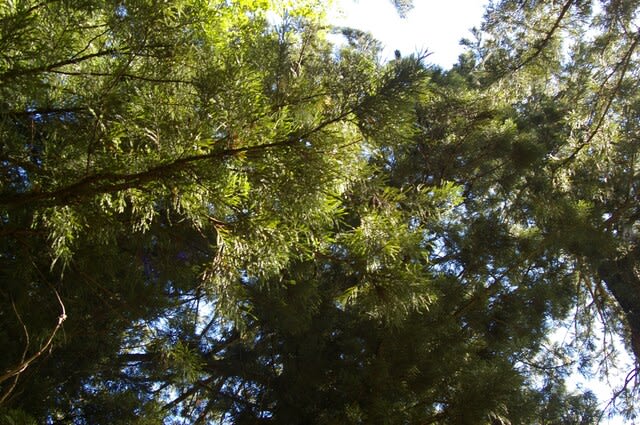

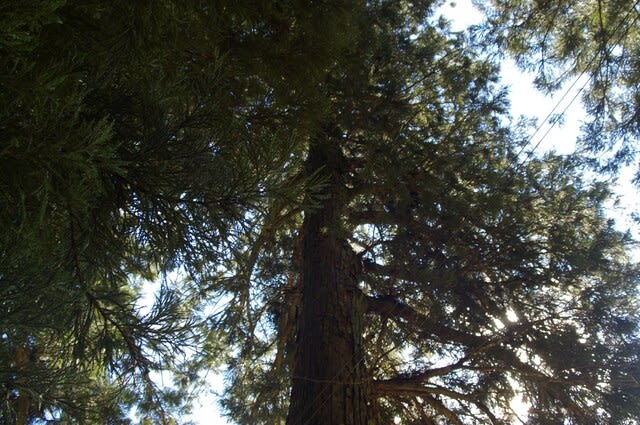

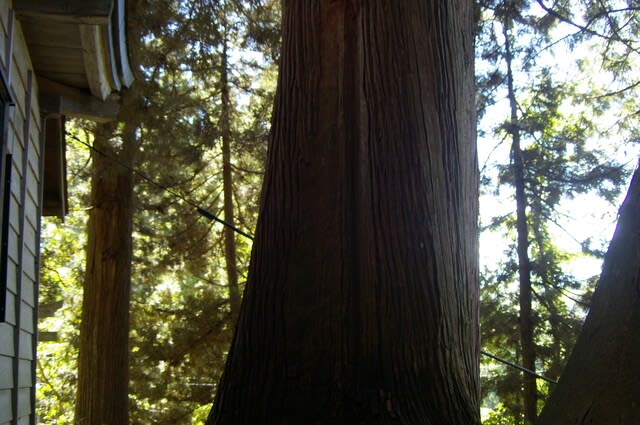

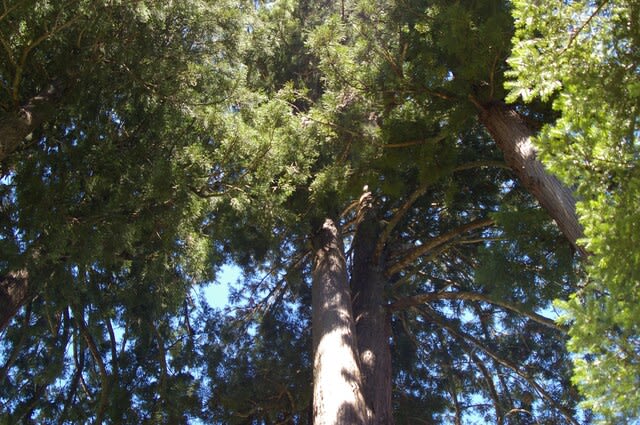

根元から見上げました

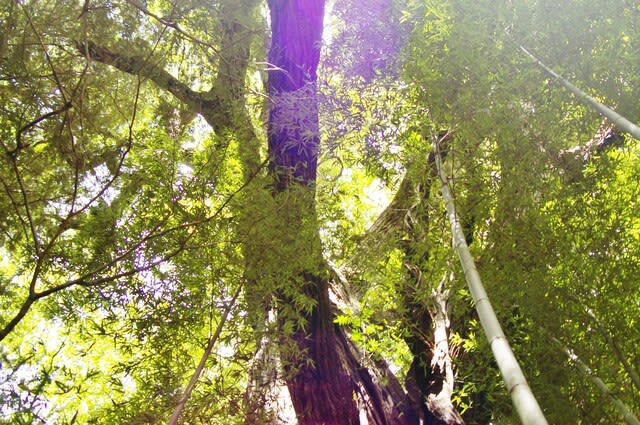

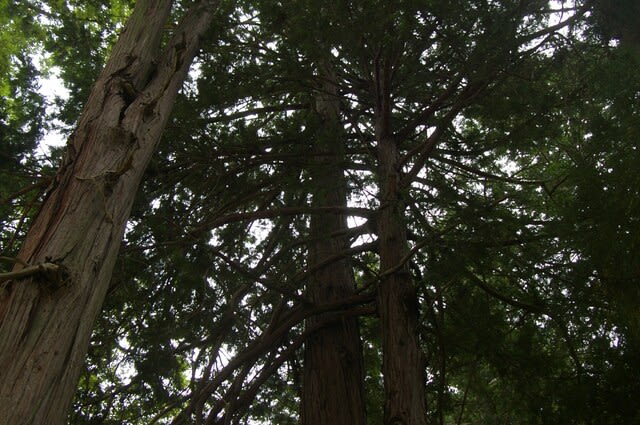

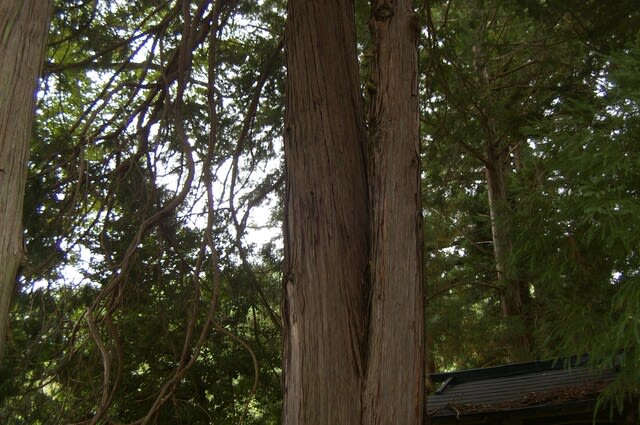

境内に上がって来ました、拝殿前から

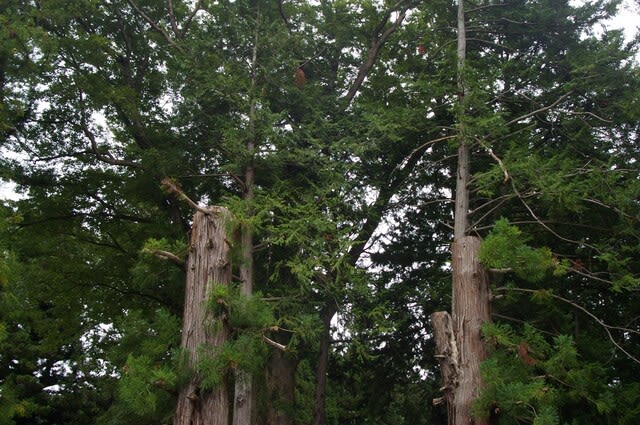

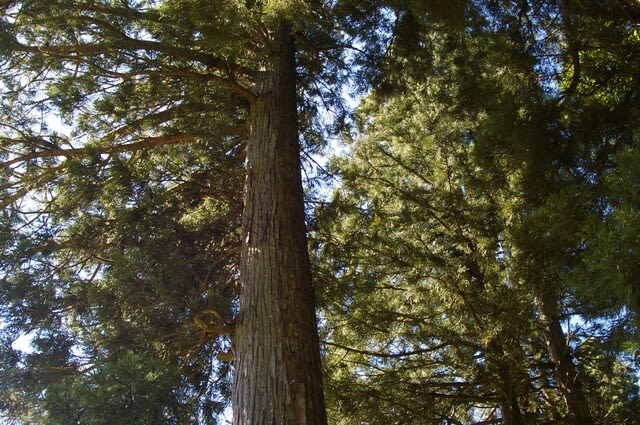

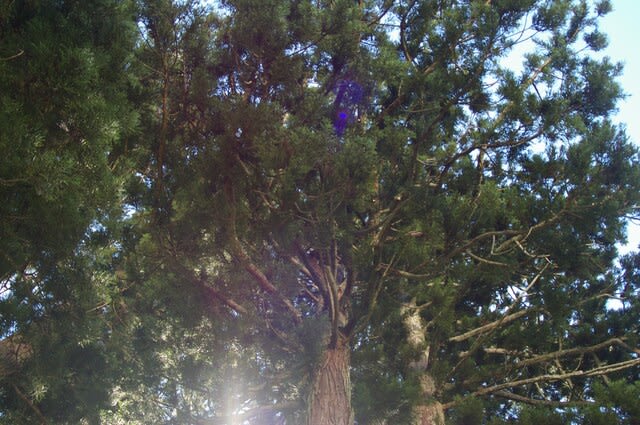

拝殿脇からスギを見ました

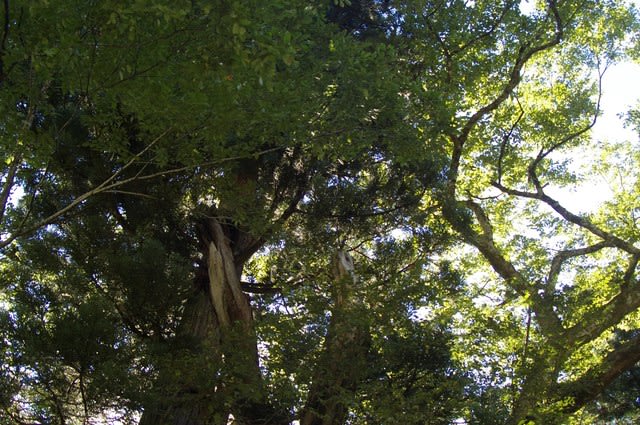

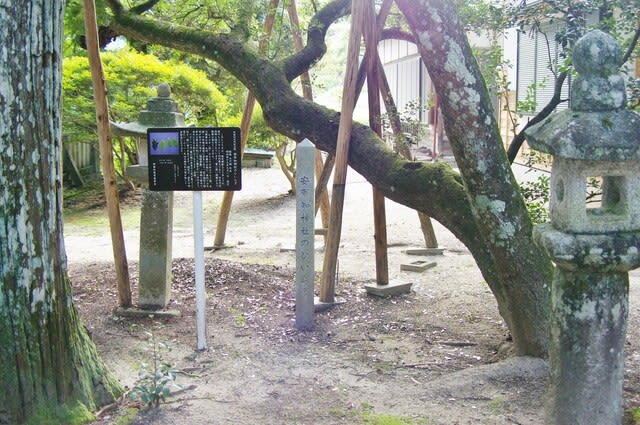

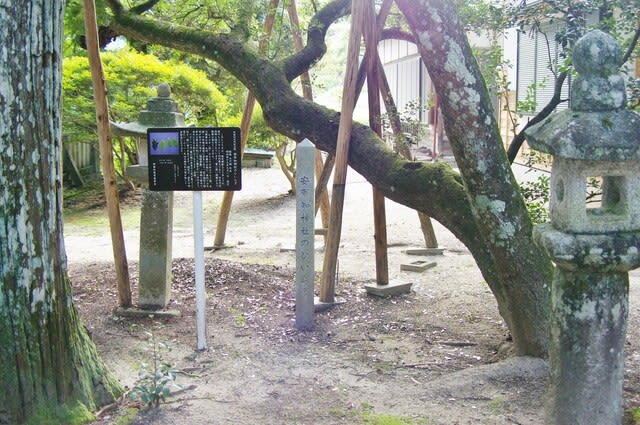

境内のサカキです

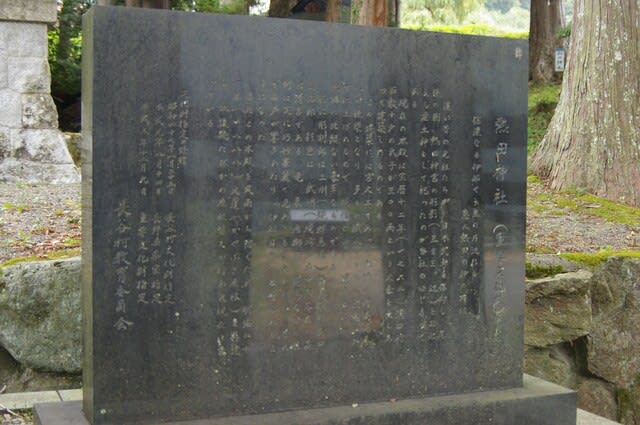

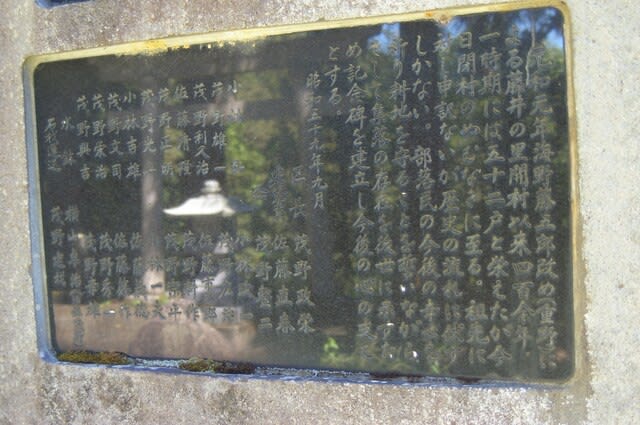

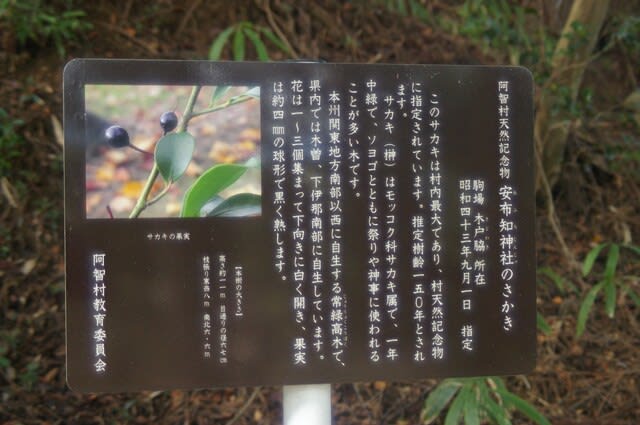

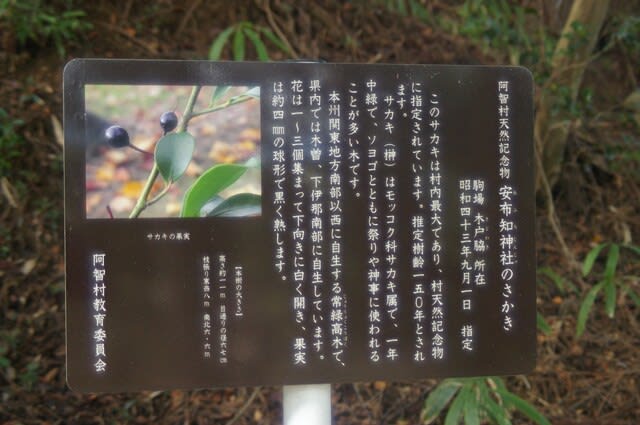

サカキ説明版です

阿智村天然記念物 安布知神社のさかき

駒場 木戸脇 所在

昭和43年9月1日 指定

このサカキは村内最大であり、村天然記念物に指定されています。推定樹齢150年とされています。

サカキ(榊)はモッコク科サカキ属で、一年中緑で、ソヨゴとともに祭りや神事に使われることが多い木です。

本州関東南部以西に自生する常緑高木で、県内では木曾・下伊那南部に自生しています。花は1~3個集まって下向きに白く開き、果実は約4mの球形で黒く熟します。

【本樹の大きさ】

高さ約11m、目通りの径67cm、枝張り東西8m、南北6,6m

阿智村教育委員会

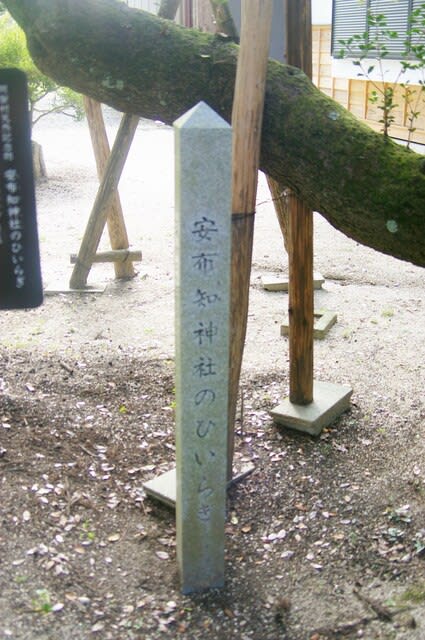

標柱です

境内のヒイラギです

天然記念物標柱です

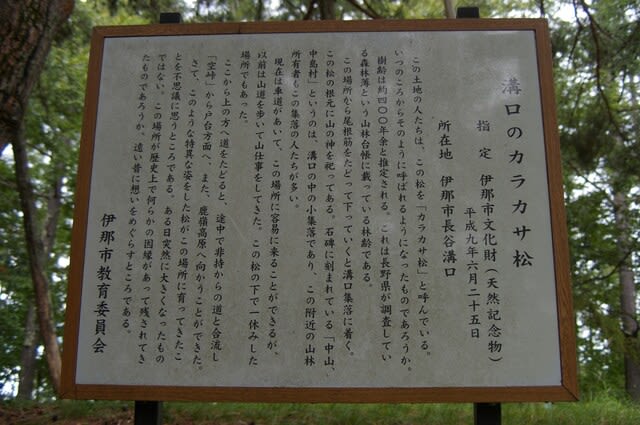

ヒイラギ説明版です

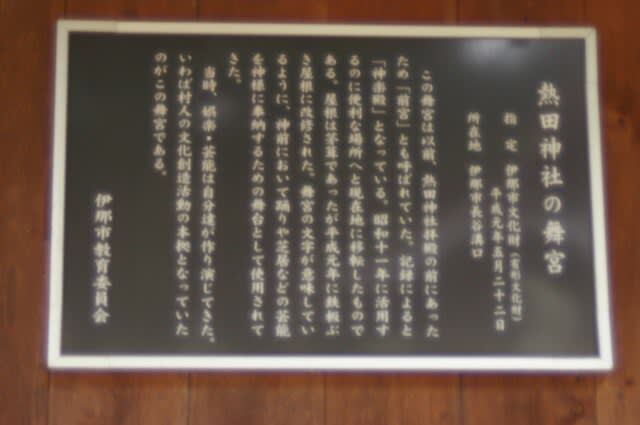

阿智村天然記念物 安布知神社のひいらぎ

駒場 木戸脇 所在

昭和43年9月1日 指定

このヒイラギは、推定樹齢300年とされ、雄のヒイラギとして村内最大であり、村天然記念物に指定されています。葉に堅い鋸歯があり、樹勢は衰えていません。

ヒイラギ(柊)は、ヒイラギ科モクセイ属、本州関東以西・九州・四国の山地に、県内では木曾・下伊那南部に自生します。花は雄花と雌花が別の木に咲き(雌雄異株)、常緑小高木で、若木の葉は先が刺になった歯牙が2~5対あり、老木になると刺がなくなります(全緑)。

10~11月、葉の脇に白色の小花が集まって咲き、強い香りがあります。雌花は、翌年の初夏に1,2cm~1,5cmの楕円形の実が熟して、黒褐色になります。

【本樹の大きさ】

樹高約5m、根元径156cm

阿智村教育委員会

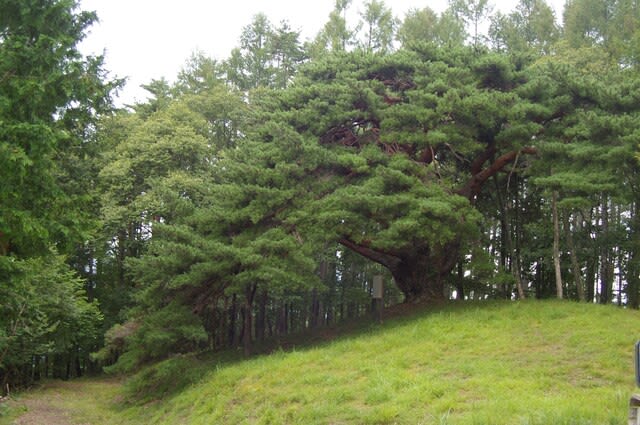

南側から見ました

武田信玄の火葬塚が近くに在るようですが、次の機会にしましょう

では、次へ行きましょう

駒場地区は、阿智村役場の地区です

国道153号線駒場東一つ飯田市よりの変則交差点を北西側に入ると、南東向きの参道で安布知神社が鎮座します

鳥居脇から参道沿いの車道を進んで境内手水舎そばの

駐車スペースを利用させて頂きました

駐車スペースを利用させて頂きました

参道入口です

郷社安布知神社です

手水舎です

石段を上がります、拝殿が見えています

石段上部右側に目的のスギが見えて来ます

根元から見上げました

境内に上がって来ました、拝殿前から

拝殿脇からスギを見ました

境内のサカキです

サカキ説明版です

阿智村天然記念物 安布知神社のさかき

駒場 木戸脇 所在

昭和43年9月1日 指定

このサカキは村内最大であり、村天然記念物に指定されています。推定樹齢150年とされています。

サカキ(榊)はモッコク科サカキ属で、一年中緑で、ソヨゴとともに祭りや神事に使われることが多い木です。

本州関東南部以西に自生する常緑高木で、県内では木曾・下伊那南部に自生しています。花は1~3個集まって下向きに白く開き、果実は約4mの球形で黒く熟します。

【本樹の大きさ】

高さ約11m、目通りの径67cm、枝張り東西8m、南北6,6m

阿智村教育委員会

標柱です

境内のヒイラギです

天然記念物標柱です

ヒイラギ説明版です

阿智村天然記念物 安布知神社のひいらぎ

駒場 木戸脇 所在

昭和43年9月1日 指定

このヒイラギは、推定樹齢300年とされ、雄のヒイラギとして村内最大であり、村天然記念物に指定されています。葉に堅い鋸歯があり、樹勢は衰えていません。

ヒイラギ(柊)は、ヒイラギ科モクセイ属、本州関東以西・九州・四国の山地に、県内では木曾・下伊那南部に自生します。花は雄花と雌花が別の木に咲き(雌雄異株)、常緑小高木で、若木の葉は先が刺になった歯牙が2~5対あり、老木になると刺がなくなります(全緑)。

10~11月、葉の脇に白色の小花が集まって咲き、強い香りがあります。雌花は、翌年の初夏に1,2cm~1,5cmの楕円形の実が熟して、黒褐色になります。

【本樹の大きさ】

樹高約5m、根元径156cm

阿智村教育委員会

南側から見ました

武田信玄の火葬塚が近くに在るようですが、次の機会にしましょう

では、次へ行きましょう