稲村神社は、大月市役所の西約9kmのところ

国道20号線から北側にJR中央本線の高架を潜って進むと神社の前に出ました

神社前の郷路脇に

車を置かせていただきましたが、秋祭の様です

稲村神社前道路です、秋祭の準備がされていました

参道と鳥居から拝殿です

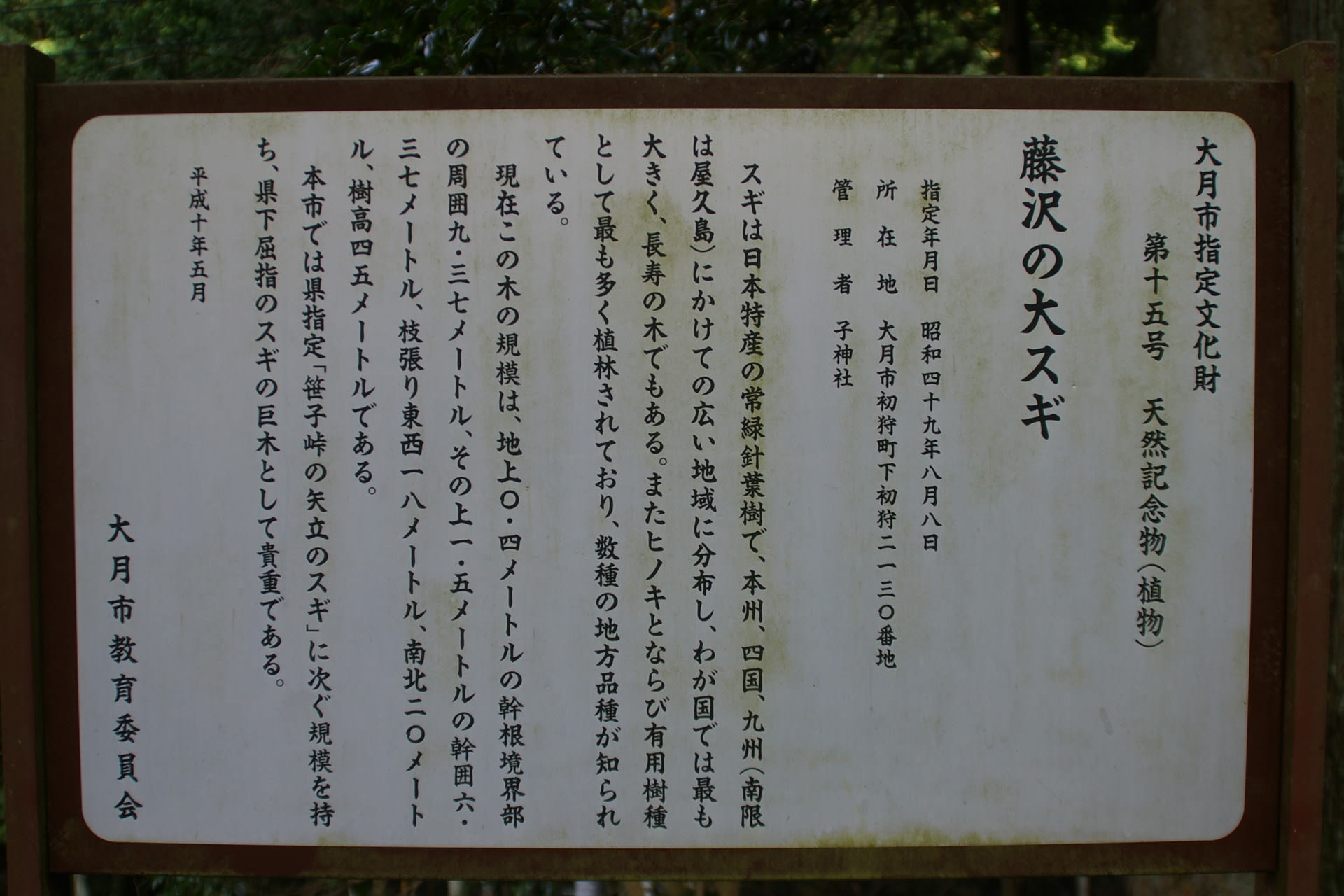

説明版です

稲村神社 由緒 古棟札

大宝山 稲村大神、稲村四所明神、黒野田、原吉久保、側子、小形山

稲村大明神と称す。

大月市笹子町大字吉久保1057番地に在す

祭神四神

国常立尊

素戔嗚尊

日本武尊

稲田姫尊

吉久保原の氏神、嘉歴2年1月12日創建されると古棟札に伝ふ。

住吉社中に大小の石棒等奉祀と言いしも其の由詳ふらず。

手水舎です

本殿です

拝殿の右手境内中央に大杉があります

南側から、目通り幹周り8mの巨木です

境内の様子です

道祖神です

合体道祖神だそうです

参道階段の南側に、親鸞聖人念仏供養塚があります

説明版です

親鸞聖人念仏塚の旧跡

去る程にこの前方の低地が昔時、甲斐沼地としられた葦ヶ池なりしと伝う。

其の池の総面積は最大時は三丁歩余り、葦ヶ窪郷の4分の1をしめてるとの説を伝へられる。

鎌倉時代、西暦1225年代、浄土真宗の開祖親鸞聖人が甲州等々力の横合、萬福寺に参詣の

帰路、此の地 地頭、北面の武士、小俣左衛門尉重澄宅に立寄りしところ葦ヶ池にまつわる毒蛇

済度の祈祷をこんせいされる。

葦ヶ窪の地頭小俣左衛門尉重澄には「よし」なる娘有り。たまたま京より来りしおり、僧修行

僧、普挺奈良興福寺法性宗の高僧行基が造った。阿彌陀海の阿彌陀堂にこもりて断食修行中、そ

の晋挺に心をよせしが僧業の身には女性のその喜びを深く説得され其の意の通ぜざるを嘆き悲し

みこの池に投身若き生涯を果しときく。

地頭のこん願に拠り上人供養、3721日間小石に大字の名号を墨書し、池中に投入するや、

「よし」の霊は成佛再度され池中に異様な轟き有りて「よし」の霊は観世音大士の姿となり、上人

の池中に投入れた、小石が白虎を帯びて先達となり郷人の驚き騒ぐ中、東南の空高く消え去りて遠

く、伊豆の手石浜に落ちしと伝へる。今も手石浜の阿弥陀「くつ」には、参詣の人の絶え間なしと

きく。

池には葦草が群れ、低地なる故に葦ヶ窪の地名起源と伝へられる。

葦ヶ窪の地頭小俣左衛門尉重澄は後に、親鸞聖人の徳を慕って出家僧行を積、僧推念と稱し真木

葦福寺一世開山となる。

又、此の時期、大布乃名号で知られる、龍泉寺 寺下の作太郎と上人の徳を慕って僧業し、永讃

坊乗信として真木福正寺三世住職となる。

両寺共教行信證浄土真宗なり。 合掌

では、次へ行きましょう