ここからは、2024年1月31日取材分です

棡原地区は、上野原市役所の北約5kmのところ

国道20号線の「上野原市役所前」信号から東京方面へ進みます

約1.3kmの「上野原工業団地入口」信号を左(北)へ、県道521号線です

約2.2kmで左(北北西)へ、県道522号線です

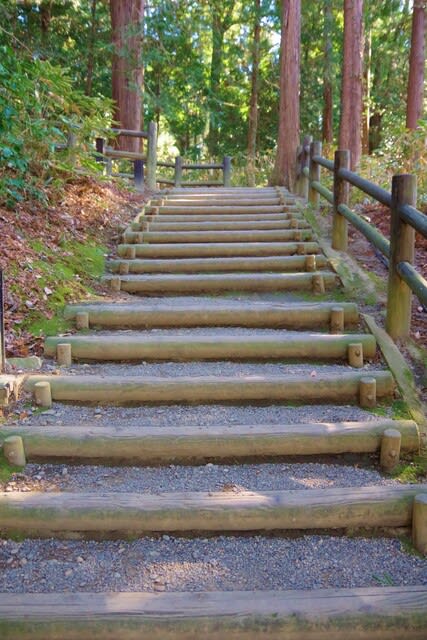

急な坂道を上って行きます、約2.8kmで、斜め右の旧道に入りますが、駐車するところが有りませんので

新道に出た所に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

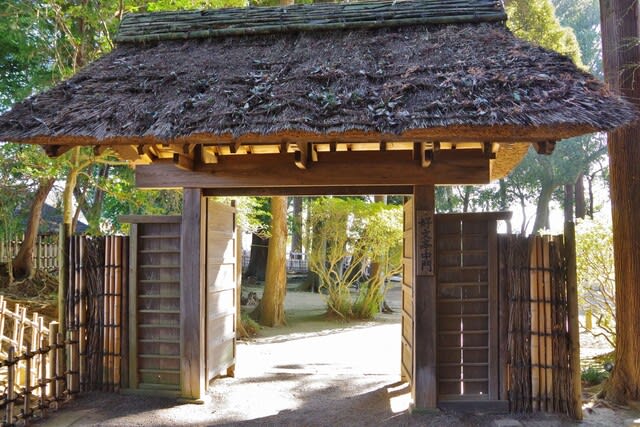

旧道に「山の神の大モミ」の案内板が有ります

この先を斜め上に20mで右です

道成りに上って行きます

住宅の前庭に案内板が有ります

矢印に従って進みます

笹の中の通路を進みます

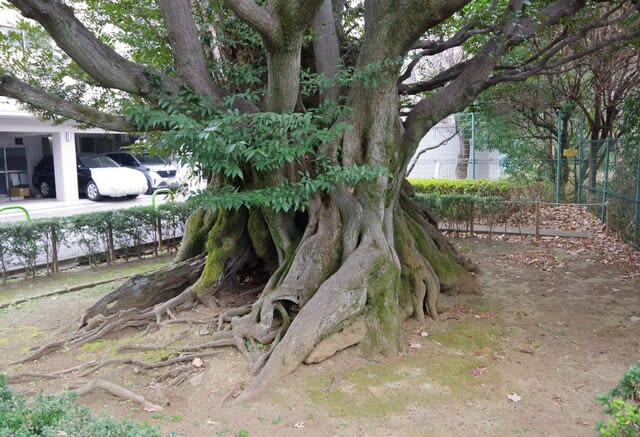

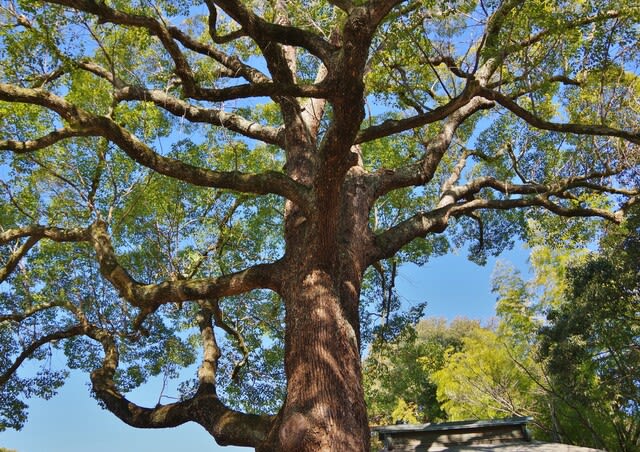

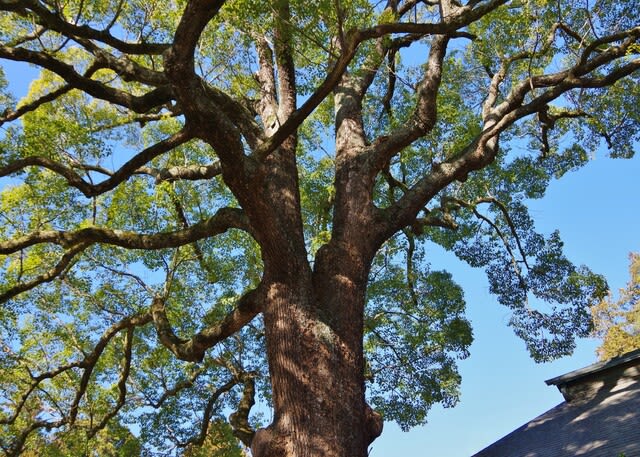

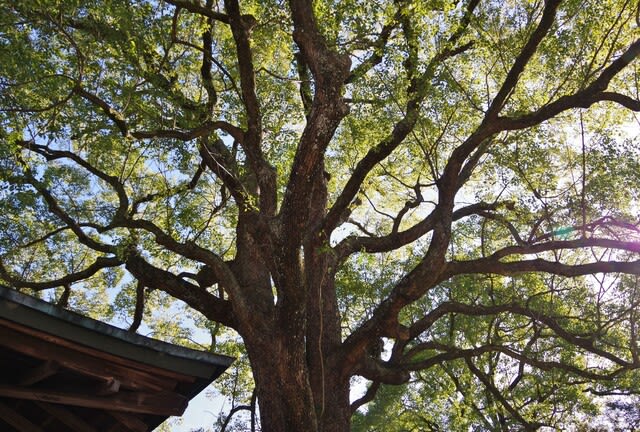

笹の道を抜けると、大きな幹が見えて来ました

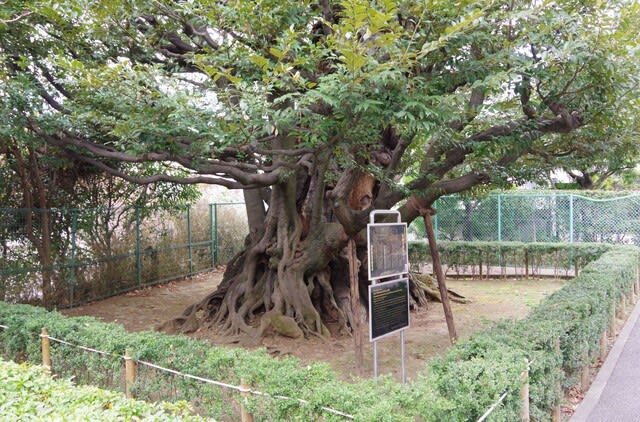

目的の「山の神の大モミ」です

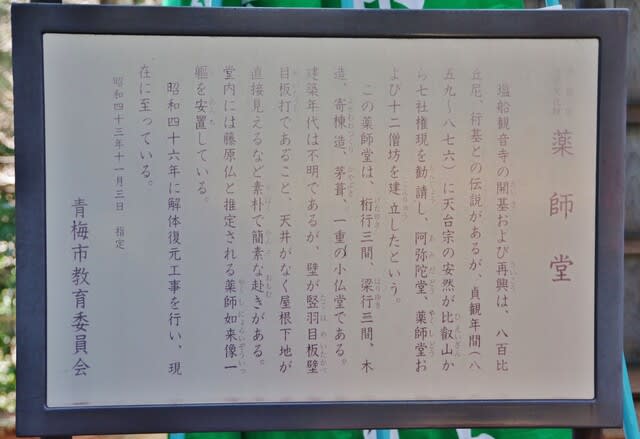

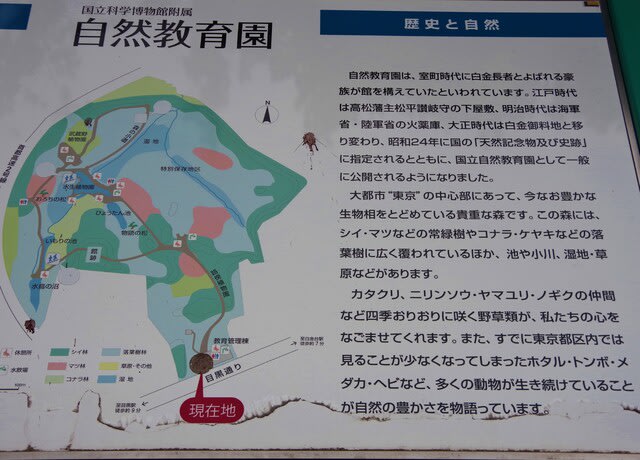

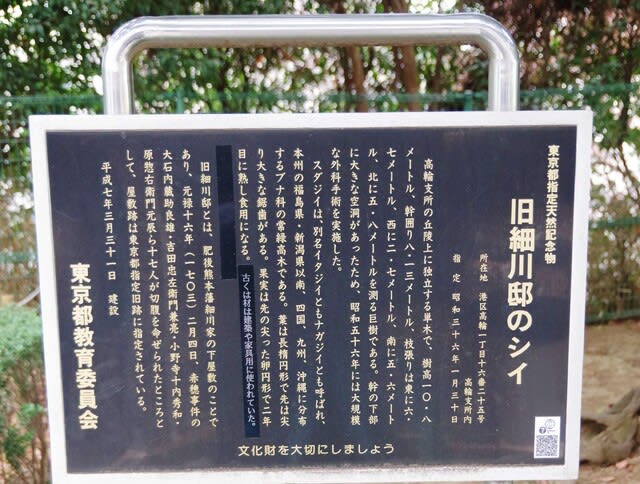

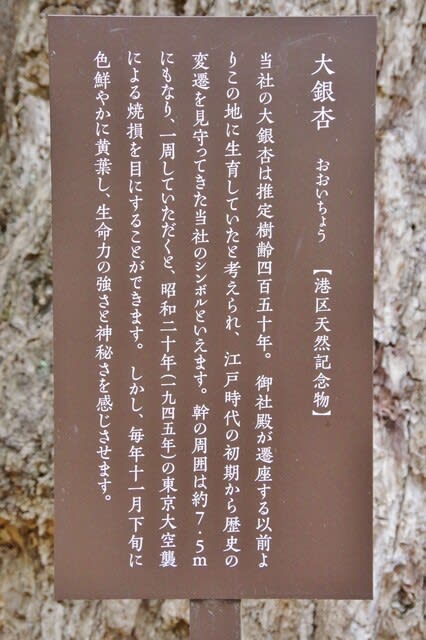

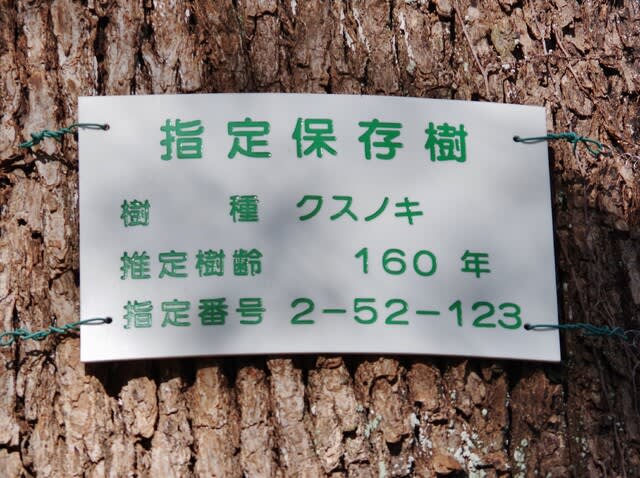

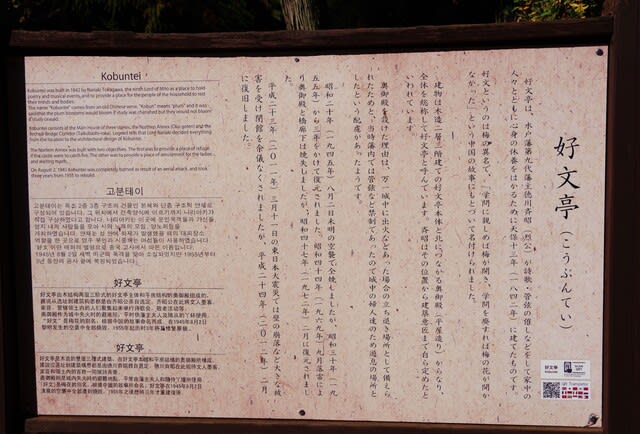

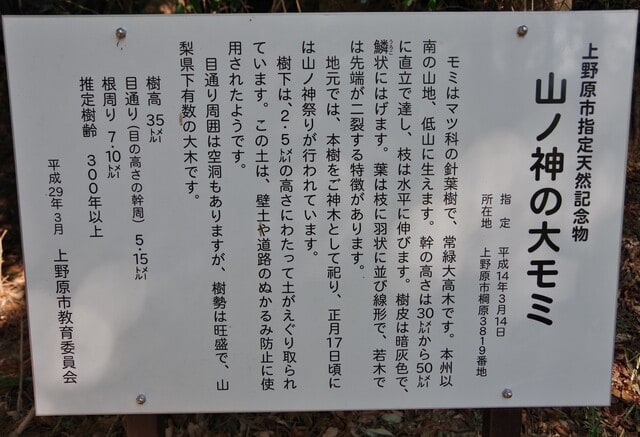

説明版です

上野原市指定天然記念物

山ノ神の大モミ

指定 平成14年3月14日

所在地 上野原市棡原3819番地

モミはマツ科の針葉樹で、常緑大高木です。本州以南の山地、低山に生えます。

幹の高さは30m~50mに直立で達し、枝は水平に伸びます。樹皮は暗灰色で、鱗状にはげます。葉は枝に羽状に並び線形で、若木では先端が二裂する特徴があります。

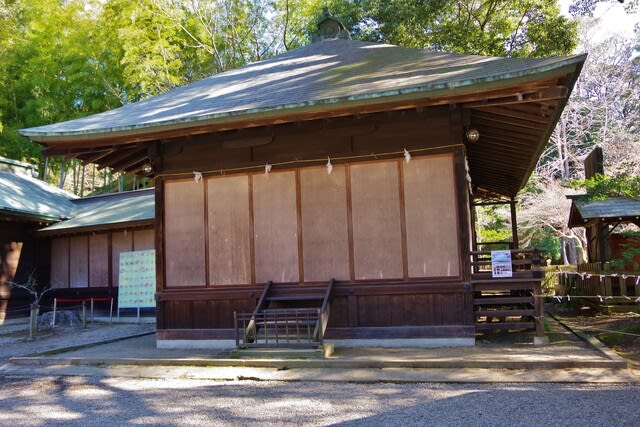

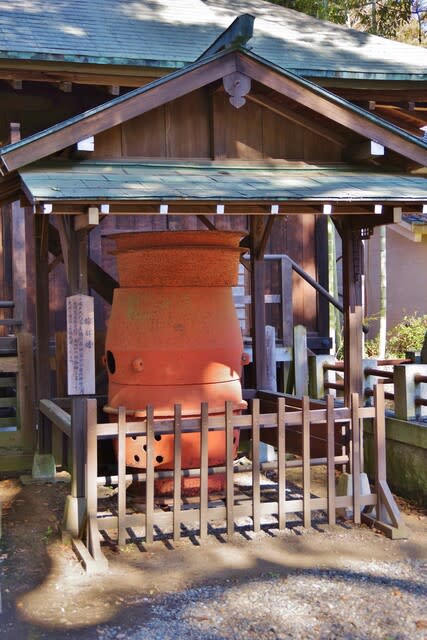

地元では、本樹をご神木として祀り、正月17日には山ノ神祭りが行われています。

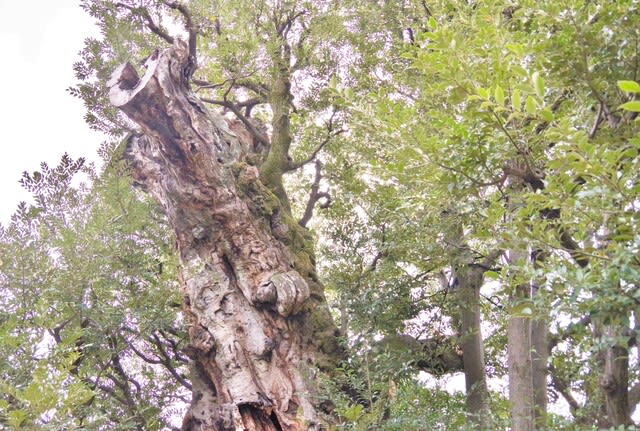

樹下には、2,5mの高さにわたって土がえぐり取られています。この土は、壁土や道路のぬかるみ防止に使用されたようです。

目通り幹囲は空洞もありますが、樹勢も旺盛で、山梨県下有数の大木です。

樹高 35m

目通り(目の高さの幹周)5.15m

根周り 7.10m

推定樹齢 300年以上

平成29年3月 上野原市教育委員会

説明版に有ったように、根元がえぐられています

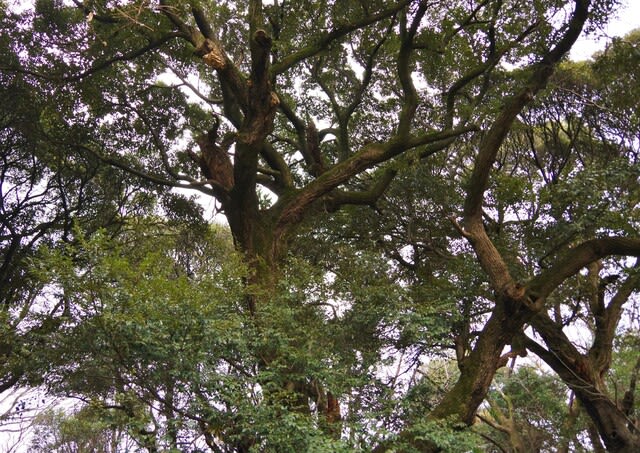

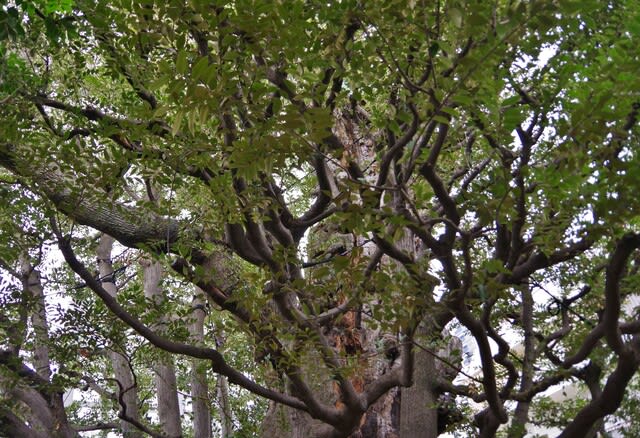

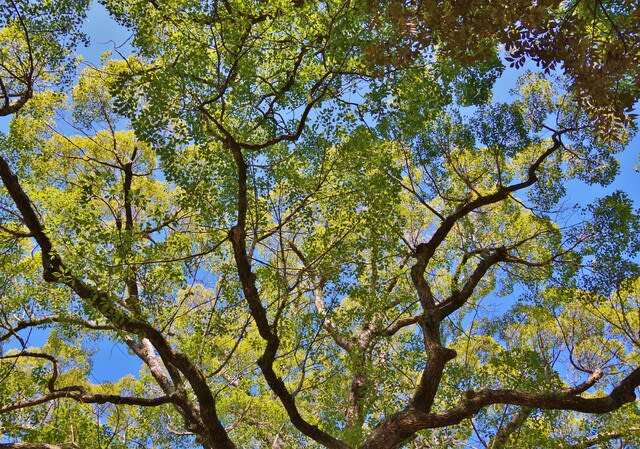

説明版脇から見上げました

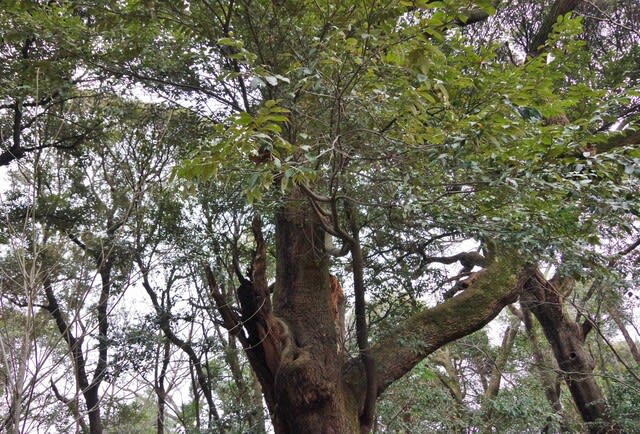

南側から

南東側から見上げました

では、次へ行きましょう

棡原地区は、上野原市役所の北約5kmのところ

国道20号線の「上野原市役所前」信号から東京方面へ進みます

約1.3kmの「上野原工業団地入口」信号を左(北)へ、県道521号線です

約2.2kmで左(北北西)へ、県道522号線です

急な坂道を上って行きます、約2.8kmで、斜め右の旧道に入りますが、駐車するところが有りませんので

新道に出た所に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

旧道に「山の神の大モミ」の案内板が有ります

この先を斜め上に20mで右です

道成りに上って行きます

住宅の前庭に案内板が有ります

矢印に従って進みます

笹の中の通路を進みます

笹の道を抜けると、大きな幹が見えて来ました

目的の「山の神の大モミ」です

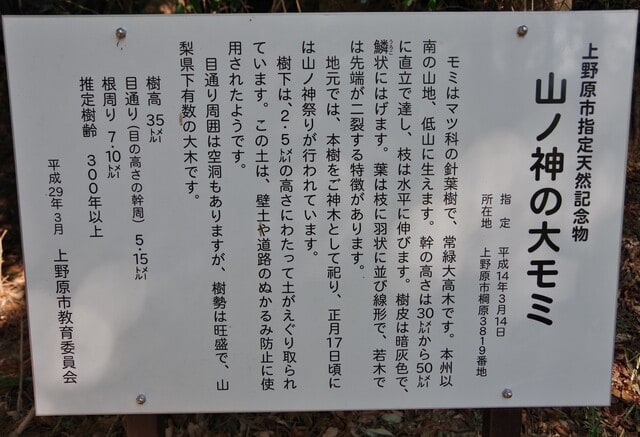

説明版です

上野原市指定天然記念物

山ノ神の大モミ

指定 平成14年3月14日

所在地 上野原市棡原3819番地

モミはマツ科の針葉樹で、常緑大高木です。本州以南の山地、低山に生えます。

幹の高さは30m~50mに直立で達し、枝は水平に伸びます。樹皮は暗灰色で、鱗状にはげます。葉は枝に羽状に並び線形で、若木では先端が二裂する特徴があります。

地元では、本樹をご神木として祀り、正月17日には山ノ神祭りが行われています。

樹下には、2,5mの高さにわたって土がえぐり取られています。この土は、壁土や道路のぬかるみ防止に使用されたようです。

目通り幹囲は空洞もありますが、樹勢も旺盛で、山梨県下有数の大木です。

樹高 35m

目通り(目の高さの幹周)5.15m

根周り 7.10m

推定樹齢 300年以上

平成29年3月 上野原市教育委員会

説明版に有ったように、根元がえぐられています

説明版脇から見上げました

南側から

南東側から見上げました

では、次へ行きましょう