柏町3丁目は志木市役所の西南西約1.5kmのところ

志木市役所前から県道36号線の栄橋を西へ渡って直ぐの「市場坂上」信号を斜め右へ県道113号線です

約600mで「四季小学校前」信号を右(西)へ入ります、柏通りです

約200mで「第2福祉センター入口」信号を斜め右へ入ると

まもなく南東向きに第三小学校校門です

避難所指定されています

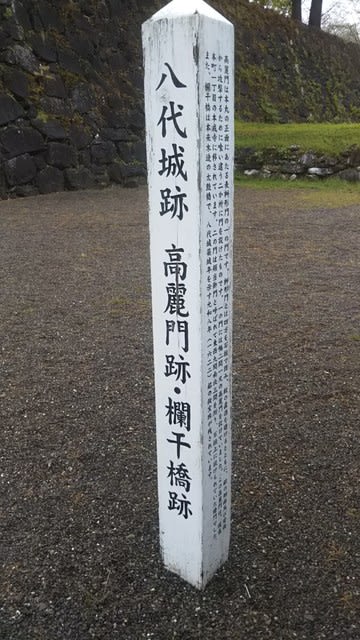

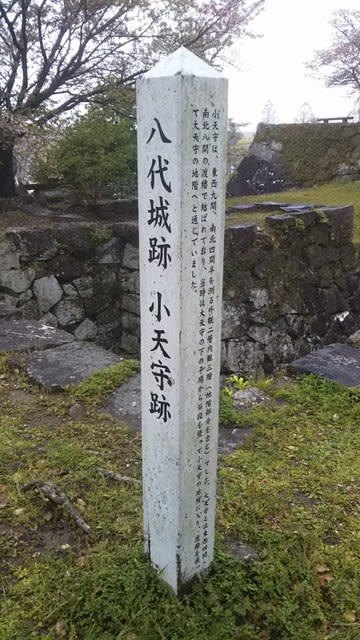

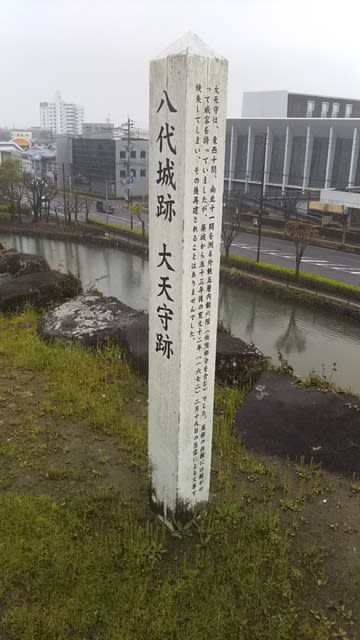

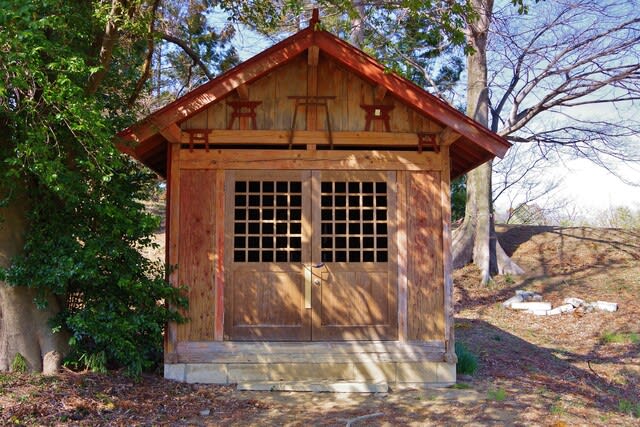

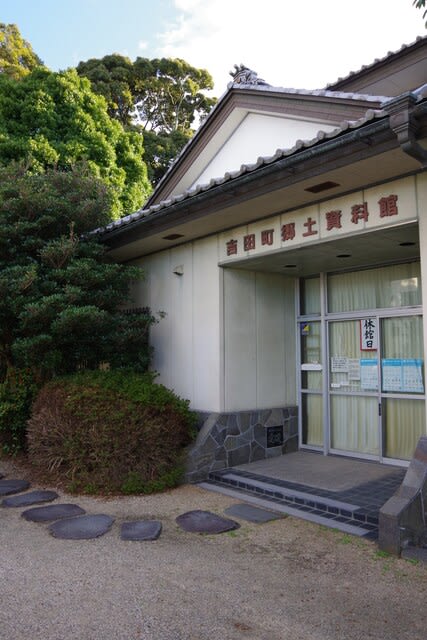

柏の城跡標柱です

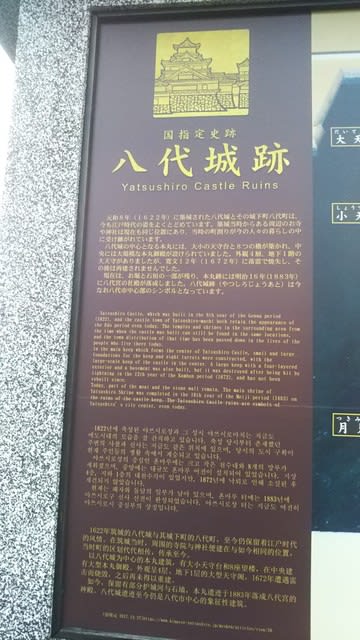

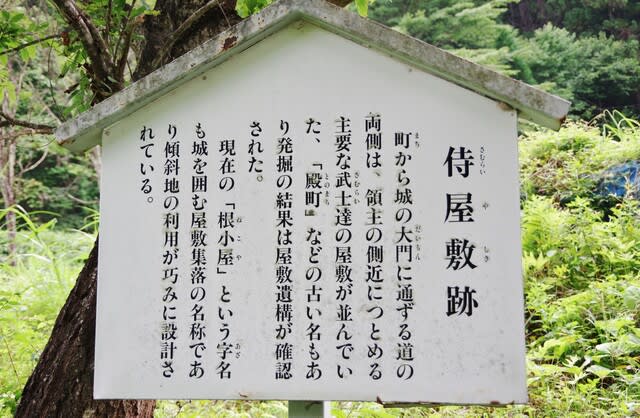

説明版です

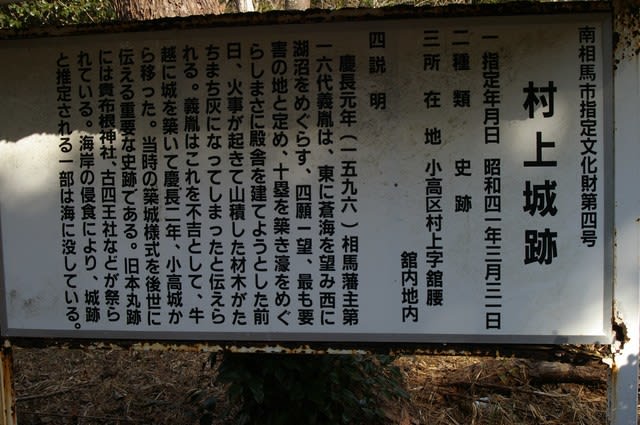

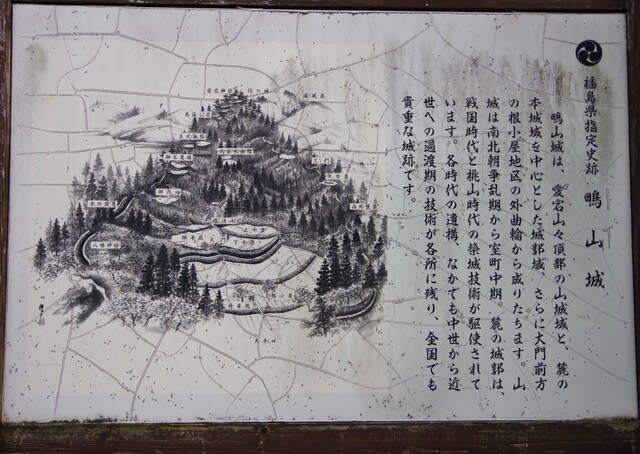

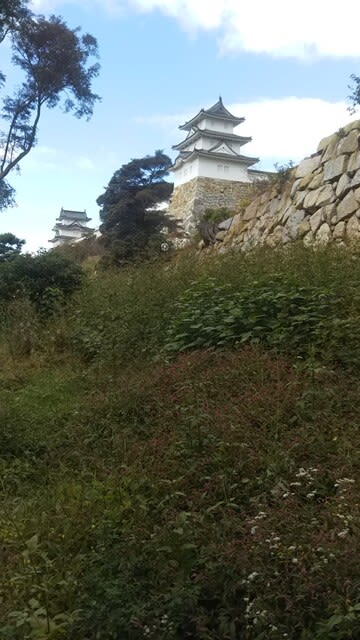

史跡 柏の城跡

この一帯を遺跡とする柏の城は、木曽義仲の子孫である武蔵屈指の豪族大石氏が室町中期に造った居館である。

そして京都聖護院の門跡道興准后が文明18年(1486)から翌年にかけて関東各地を巡歴した際の紀行歌文集「回国雑記」に見える「大石信濃守といえる武士の館」とされている。

ここで言う大石信濃守とは大石顕重のことで、本城は現八王子市の高月城だった。

顕重以後の城主は定かではないが、大永年中(1521~1525)に修築が行なわれ、本丸(運動場のほぼ中央)、西の丸(長勝院境域)、二の丸(わき道に沿った校地の一角)、三の丸(前の市道を背にする一帯の宅地)を備えるに至ったと伝えられる。

その後、大石氏は北条氏康に服属したが、天正のころは、大石越後守直久が城主だった。

直久は顕重の曾孫大石定仲の長男で、天正9年(1581)から北条氏の指令に基づき、駿河国獅子浜城の城代となっていた。

柏の城が豊臣勢に攻められて落城したのは、武蔵国のほかの諸城と同じ時期の天正18年(1590)。

徳川家康が江戸へ入府すると、家臣福山月斎が新しい地頭として、この城地に居住した。

昭和54年10月1日 志木市教育委員会

大堀跡が南側に在るようですので行ってみました

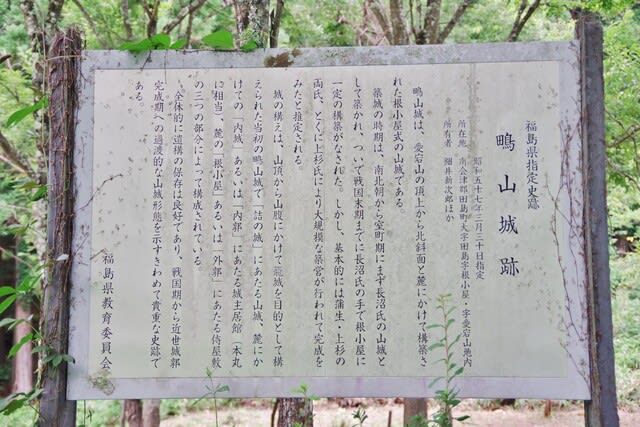

フェンス沿いに説明版が在ります

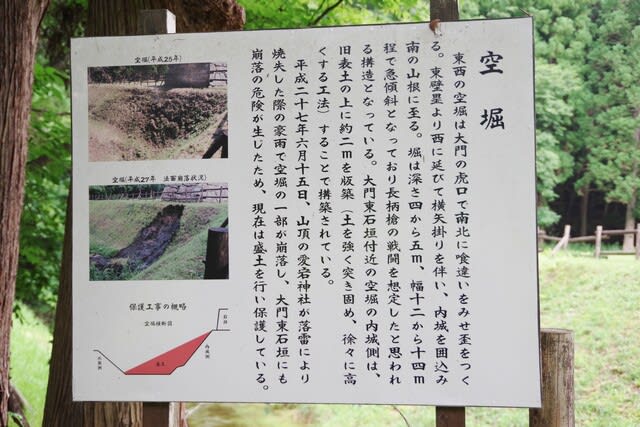

柏の城大堀跡

柏の城は、中世の城郭といわれていますが、築城年代や城主などは定かではありません。

えど時代の記録などによると、志木第三小学校の校地に本曲輪、その東側にニの曲輪、市道をはさんだ南側に三の曲輪、長勝院のあったあたりに西の曲輪が築かれ、南から東への平地に大堀を堀り、その南側を追手(大手)としたといわれています。

昭和60年、追手門と思われる部分を含む三の曲輪の発掘調査が行われ、大堀も約90mの長さにわたって検出されました。

昭和55年の市史編さん室が行った発掘調査の結果と総合すると、この大堀は上幅約20m、底幅1.5m~2.5m、地表面からの深さ約4mを測る大規模な空堀であることがわかりました。

また、昭和60年の発掘調査の際には、陶器・温石(かいろ)・硯などの遺物が出土しました。

平成25年2月 志木市教育委員会

西側の長正院跡は西の丸跡ですので行ってみましょう

市指定天然記念物の「長勝院跡旗桜」です

小学校側にシダレザクラです

枝垂桜の根元の説明版です

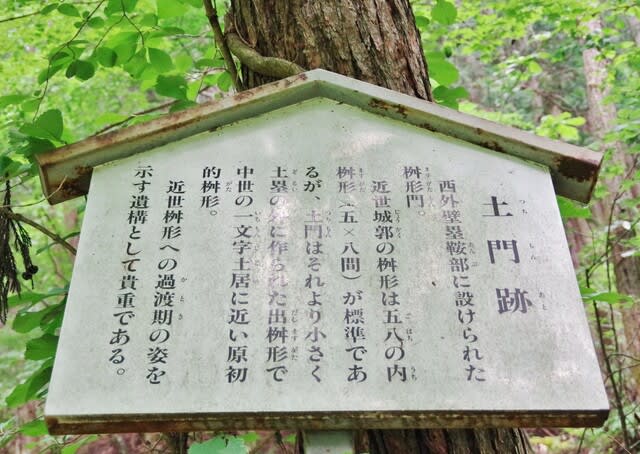

柏の城西の曲輪跡

柏の城は、関東管領山内上杉家の重臣大石氏一族の室町中期からの居館といわれていますが、その築城年代などは不明です。

江戸時代の享保12年(1727)から同14年にかけて舘村(現在の志木市柏町・幸町・館付近)の名主宮ケ原仲右衛門仲恒により執筆された「舘村旧記」によると、現在の第参三小学校に本曲輪が、その東側にニの曲輪、市道をはさんだ南側に三の曲輪が、そしてこのあたりには西の曲輪があったとされています。

このあたりは、かつて亭の台とも呼ばれ、在原業平の座所として設けられた館の跡であるという伝説もあり、古来よりこの地域を統括するような有力な人物に関係する、なんらかの施設があったらしいことが推測できます。

また、舘村八景(江戸時代の舘村の景勝地)の一つに「亭の下の夕照」とあり、この附近は、秩父連山から冨士山めで眺望できり景勝の地としても有名なところでした。

平成6年2月35日 志木市教育委員会

小学校の東側を北に降りて行くとです「城山貝塚」です

「志木市指定 文化財 城山貝塚」標柱です

説明版です

城山貝塚

この貝塚は、柳瀬川低地を臨む台地の突端に位置し、標高約10m、柳瀬川低地との比高差は約4mあります。

周辺からは縄文時代前期(約5000年前)の諸磯式期の住居跡が発見されており、この貝塚も、同時代のものと推定されます。

縄文時代前期頃は、気候が大変温暖な時代で現在に比べ平均気温が2度程高く、これにより極地の氷がとけ海水面が平均3m程上昇していました。

そのため海は内陸深くに侵入しており、今よりずっと近くにせまっていたようです。

貝塚は古代人たちが貝殻等を捨てたいわばゴミ捨て場のようなものですが、当時の食文化等を知ることができる大変貴重な資料でもあります。

城山貝塚から採集された自然遺物は今のところヤマトシジミ・マガキ・ハマグリ等の合わせて11種の貝類が確認されています。

なお、「城山」とは、この辺一帯の字名です。

平成2年3月30日 志木市教育委員会

では、次へ行きましょう

志木市役所前から県道36号線の栄橋を西へ渡って直ぐの「市場坂上」信号を斜め右へ県道113号線です

約600mで「四季小学校前」信号を右(西)へ入ります、柏通りです

約200mで「第2福祉センター入口」信号を斜め右へ入ると

まもなく南東向きに第三小学校校門です

避難所指定されています

柏の城跡標柱です

説明版です

史跡 柏の城跡

この一帯を遺跡とする柏の城は、木曽義仲の子孫である武蔵屈指の豪族大石氏が室町中期に造った居館である。

そして京都聖護院の門跡道興准后が文明18年(1486)から翌年にかけて関東各地を巡歴した際の紀行歌文集「回国雑記」に見える「大石信濃守といえる武士の館」とされている。

ここで言う大石信濃守とは大石顕重のことで、本城は現八王子市の高月城だった。

顕重以後の城主は定かではないが、大永年中(1521~1525)に修築が行なわれ、本丸(運動場のほぼ中央)、西の丸(長勝院境域)、二の丸(わき道に沿った校地の一角)、三の丸(前の市道を背にする一帯の宅地)を備えるに至ったと伝えられる。

その後、大石氏は北条氏康に服属したが、天正のころは、大石越後守直久が城主だった。

直久は顕重の曾孫大石定仲の長男で、天正9年(1581)から北条氏の指令に基づき、駿河国獅子浜城の城代となっていた。

柏の城が豊臣勢に攻められて落城したのは、武蔵国のほかの諸城と同じ時期の天正18年(1590)。

徳川家康が江戸へ入府すると、家臣福山月斎が新しい地頭として、この城地に居住した。

昭和54年10月1日 志木市教育委員会

大堀跡が南側に在るようですので行ってみました

フェンス沿いに説明版が在ります

柏の城大堀跡

柏の城は、中世の城郭といわれていますが、築城年代や城主などは定かではありません。

えど時代の記録などによると、志木第三小学校の校地に本曲輪、その東側にニの曲輪、市道をはさんだ南側に三の曲輪、長勝院のあったあたりに西の曲輪が築かれ、南から東への平地に大堀を堀り、その南側を追手(大手)としたといわれています。

昭和60年、追手門と思われる部分を含む三の曲輪の発掘調査が行われ、大堀も約90mの長さにわたって検出されました。

昭和55年の市史編さん室が行った発掘調査の結果と総合すると、この大堀は上幅約20m、底幅1.5m~2.5m、地表面からの深さ約4mを測る大規模な空堀であることがわかりました。

また、昭和60年の発掘調査の際には、陶器・温石(かいろ)・硯などの遺物が出土しました。

平成25年2月 志木市教育委員会

西側の長正院跡は西の丸跡ですので行ってみましょう

市指定天然記念物の「長勝院跡旗桜」です

小学校側にシダレザクラです

枝垂桜の根元の説明版です

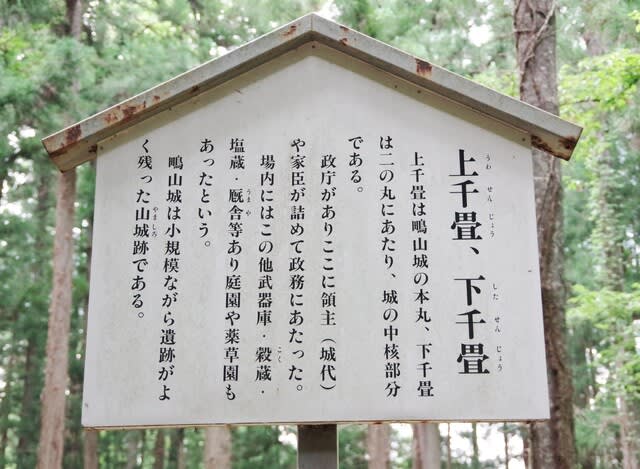

柏の城西の曲輪跡

柏の城は、関東管領山内上杉家の重臣大石氏一族の室町中期からの居館といわれていますが、その築城年代などは不明です。

江戸時代の享保12年(1727)から同14年にかけて舘村(現在の志木市柏町・幸町・館付近)の名主宮ケ原仲右衛門仲恒により執筆された「舘村旧記」によると、現在の第参三小学校に本曲輪が、その東側にニの曲輪、市道をはさんだ南側に三の曲輪が、そしてこのあたりには西の曲輪があったとされています。

このあたりは、かつて亭の台とも呼ばれ、在原業平の座所として設けられた館の跡であるという伝説もあり、古来よりこの地域を統括するような有力な人物に関係する、なんらかの施設があったらしいことが推測できます。

また、舘村八景(江戸時代の舘村の景勝地)の一つに「亭の下の夕照」とあり、この附近は、秩父連山から冨士山めで眺望できり景勝の地としても有名なところでした。

平成6年2月35日 志木市教育委員会

小学校の東側を北に降りて行くとです「城山貝塚」です

「志木市指定 文化財 城山貝塚」標柱です

説明版です

城山貝塚

この貝塚は、柳瀬川低地を臨む台地の突端に位置し、標高約10m、柳瀬川低地との比高差は約4mあります。

周辺からは縄文時代前期(約5000年前)の諸磯式期の住居跡が発見されており、この貝塚も、同時代のものと推定されます。

縄文時代前期頃は、気候が大変温暖な時代で現在に比べ平均気温が2度程高く、これにより極地の氷がとけ海水面が平均3m程上昇していました。

そのため海は内陸深くに侵入しており、今よりずっと近くにせまっていたようです。

貝塚は古代人たちが貝殻等を捨てたいわばゴミ捨て場のようなものですが、当時の食文化等を知ることができる大変貴重な資料でもあります。

城山貝塚から採集された自然遺物は今のところヤマトシジミ・マガキ・ハマグリ等の合わせて11種の貝類が確認されています。

なお、「城山」とは、この辺一帯の字名です。

平成2年3月30日 志木市教育委員会

では、次へ行きましょう

車を止める事が出来ました

車を止める事が出来ました

に乗り

に乗り