三谷地区は、岩舟町役場の北西約3kmのところ

県道282号線はダンプカーがガンガン走ります

石灰岩を関東各地へ運ぶ主要道路のようです

県道西側の住宅地の中に成就院があります

参道入口に 駐車スペースが有ります

駐車スペースが有ります

成就院参道入口から山門です

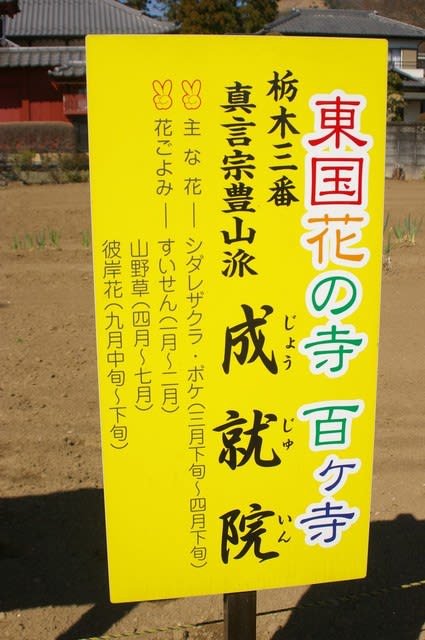

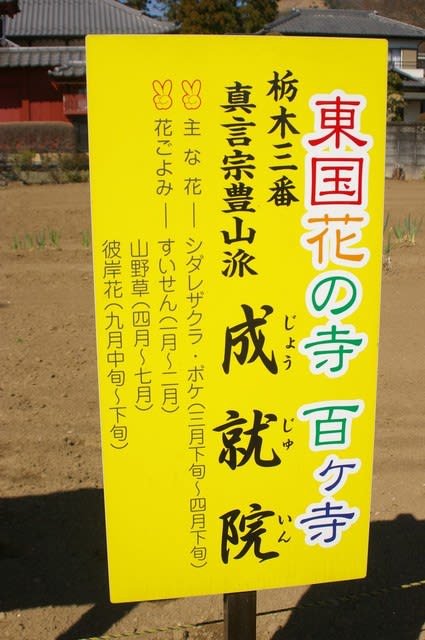

山門には東国花の寺百ヶ寺の札が掲げられています

本堂です

鐘楼です

六地蔵様です

本堂手前左側にシダレザクラは在ります

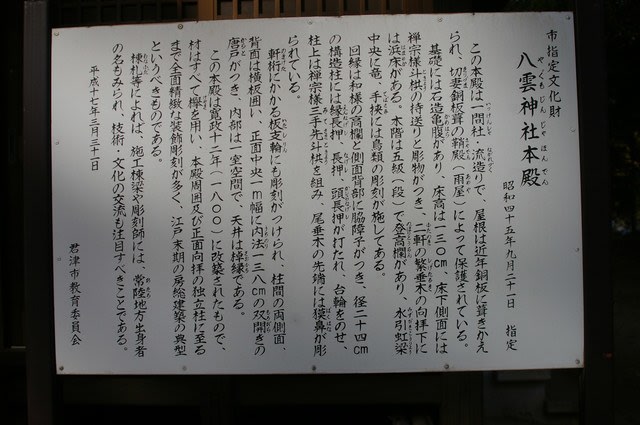

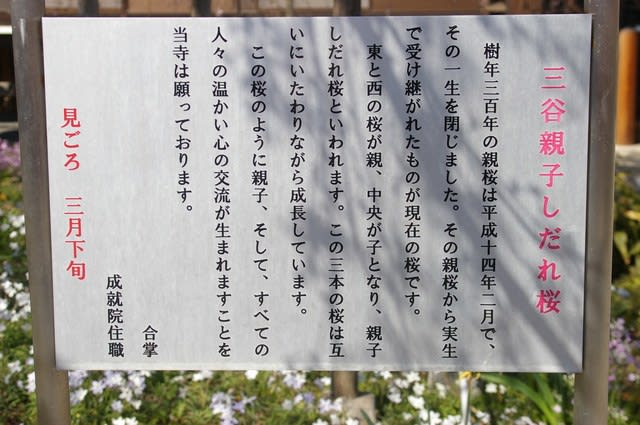

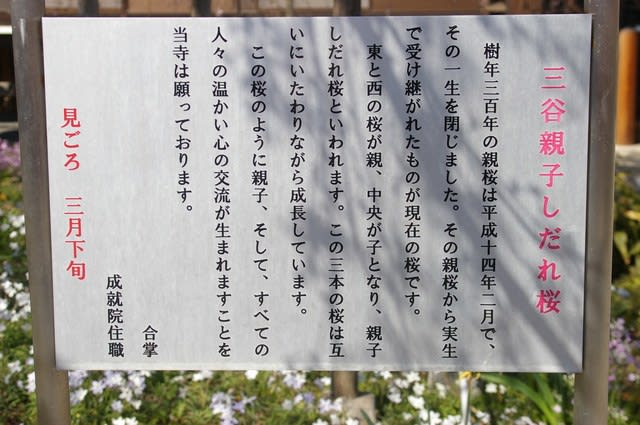

説明版です

三谷親子しだれ桜

樹年300年の親桜は平成14年2月で、その一生を閉じました。

その親桜から実生で受け継がれたものが現在の桜です。

南東側から

東側から、ほぼ散り終わりに成ってしまっていました

西側の桜はヒガンザクラのようです

シダレザクラの北側のボケの大株です

庫裏前のボケは赤花です

東国花の寺百ヶ寺の案内板です

では、次へ行きましょう

県道282号線はダンプカーがガンガン走ります

石灰岩を関東各地へ運ぶ主要道路のようです

県道西側の住宅地の中に成就院があります

参道入口に

駐車スペースが有ります

駐車スペースが有ります

成就院参道入口から山門です

山門には東国花の寺百ヶ寺の札が掲げられています

本堂です

鐘楼です

六地蔵様です

本堂手前左側にシダレザクラは在ります

説明版です

三谷親子しだれ桜

樹年300年の親桜は平成14年2月で、その一生を閉じました。

その親桜から実生で受け継がれたものが現在の桜です。

南東側から

東側から、ほぼ散り終わりに成ってしまっていました

西側の桜はヒガンザクラのようです

シダレザクラの北側のボケの大株です

庫裏前のボケは赤花です

東国花の寺百ヶ寺の案内板です

では、次へ行きましょう

木更津市名木100選のプレートです

木更津市名木100選のプレートです

手水舎です

手水舎です