ゴールデンウィークが開けて1週間がたった、2024年5月15日に、また富山に行ってきました

今回は、前回回れなかった所と、岐阜県内の飛騨市と高山市の一部を廻って来ました

馬瀬口地区は、富山市役所の南東約11kmのところ

富山市役所西側の国道41号城址大通りを南へ進みます

約1.9kmの「城南公園前」信号を左(東)へ、県道3号線です

約1.4kmの「大泉本町」信号を鋭角に右(南西)へ、約100mで左(南東)へ

さらに約100m突き当り(いたち川)を右(南)へ、県道179号三室荒屋富山線です

道成りに約4.8kmで斜め左(南東)へ、約2kmで道路右手に「馬瀬口」の標柱が建っています

右(南西)へ入ると間も無く左手に

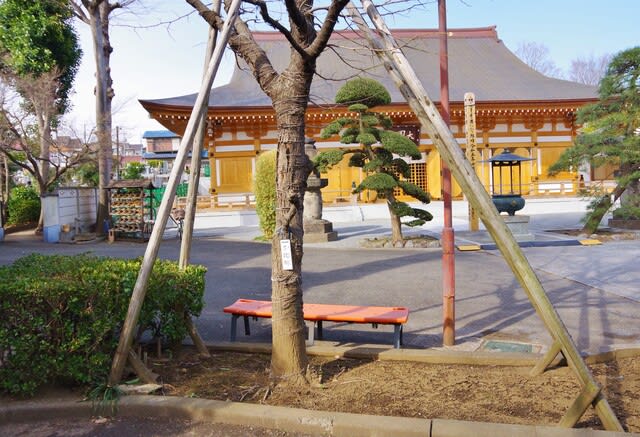

北西向きの天満宮参道入口です

前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

村社 天満宮の社號標です

鳥居です

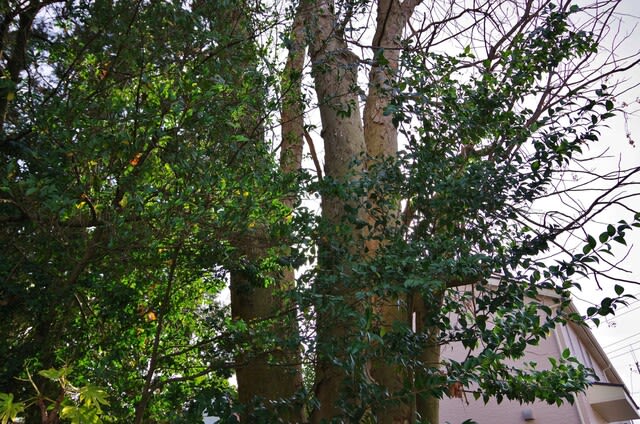

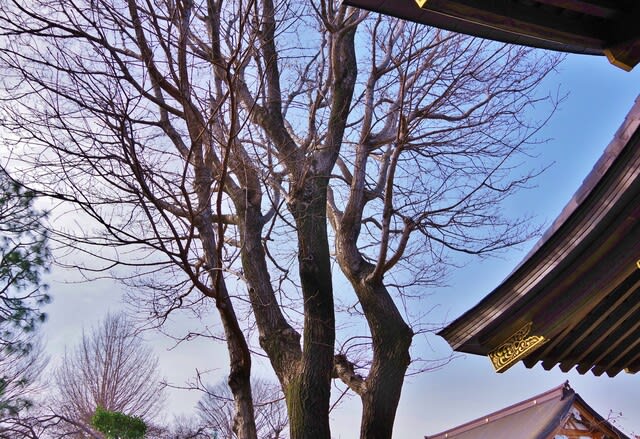

鳥居の北側に目的のサルスベリですが~

元々の幹が地上1m足らずで伐られています

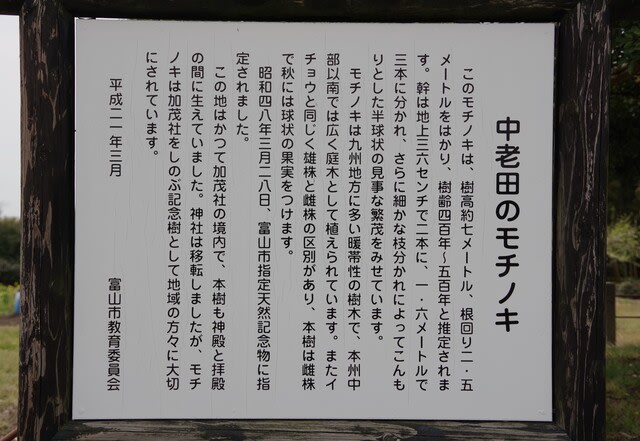

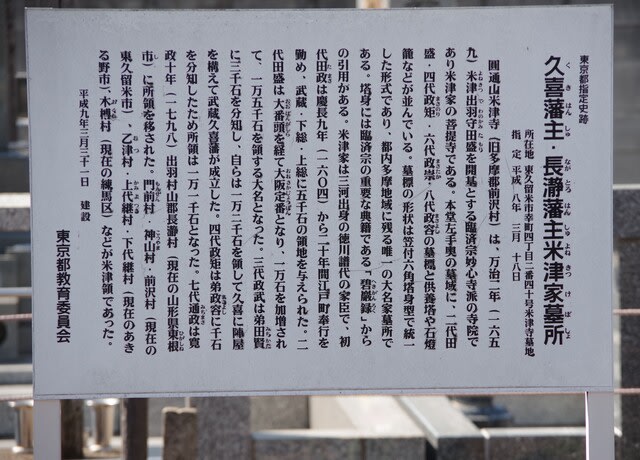

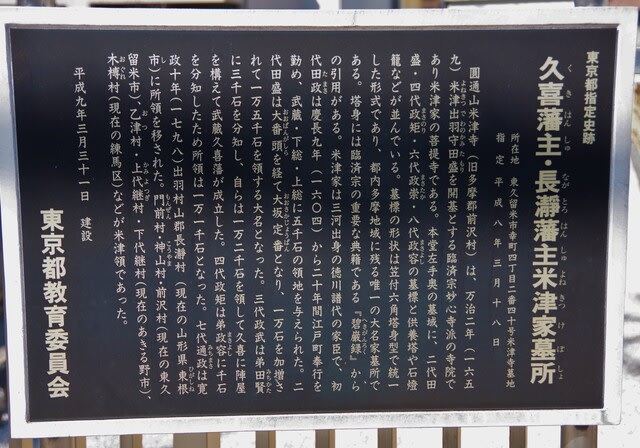

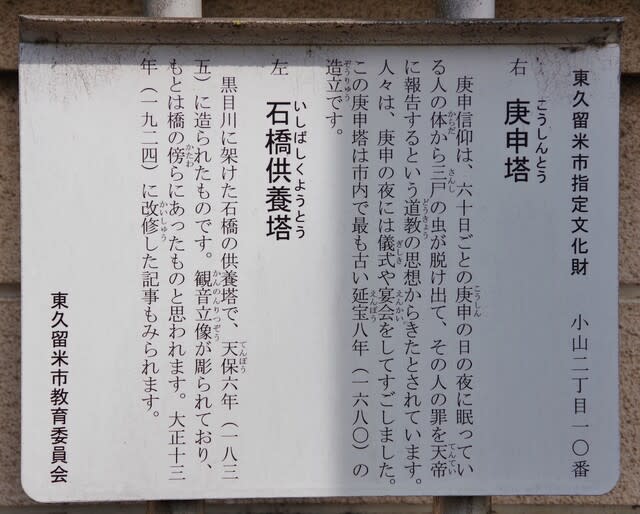

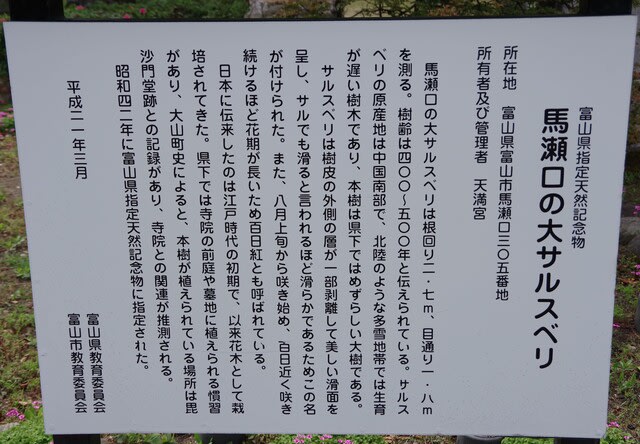

説明版です

富山県指定天然記念物

馬瀬口の大サルスベリ

所在地 富山県富山市馬瀬口305番地

所有者及び管理者 天満宮

馬瀬口の大サルスベリは根回り2.7m、目通り1.8m、を測る。樹齢は400~500年と伝えられている。

サルスベリの原産地は中国南部で、北陸のような多雪地帯では生育が遅い樹木であり、本樹は県下ではめずらしい大樹である。

サルスベリは樹皮の外側の層が一部剝離して美しい滑面を呈し、サルでも滑るといわれるほど滑らかであるためこの名が付けられた。また、8月上旬から咲き始め、百日近く咲き続けるほど花期が長いため百日紅とも呼ばれている。

日本に伝来したのは江戸時代の初期で、以来花木として栽培されてきた。

県下では寺院の前庭や墓地に植えられる慣習があり、大山町史によると、本樹が植えられている場所は毘沙門堂跡との記載があり、寺院との関係が推測される。

昭和42年に富山県指定天然記念物に指定された。

平成21年3月 富山県教育委員会・富山市教育委員会

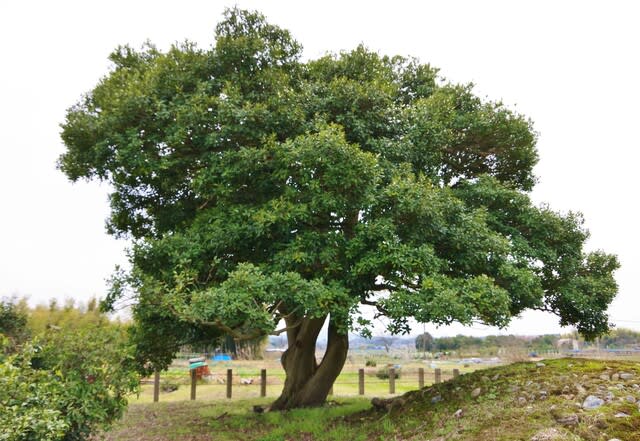

北西側から

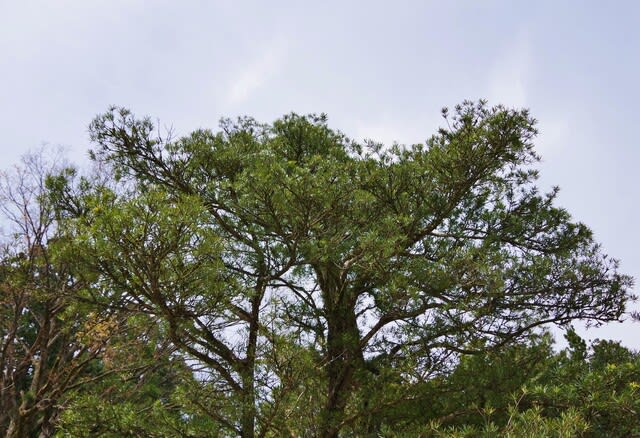

南西側から、石製の四脚鳥居の稚児鳥居脇に若枝を出しています

南東側から

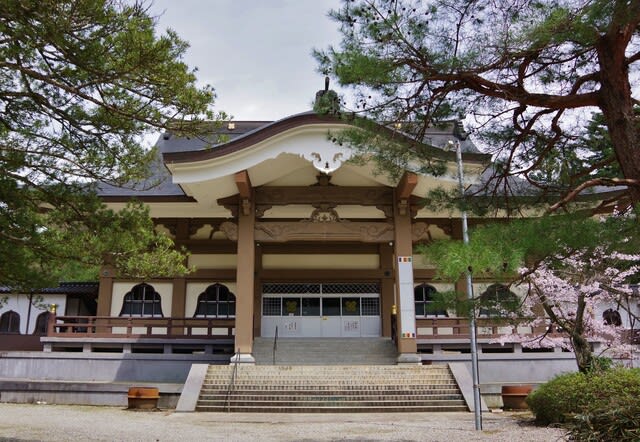

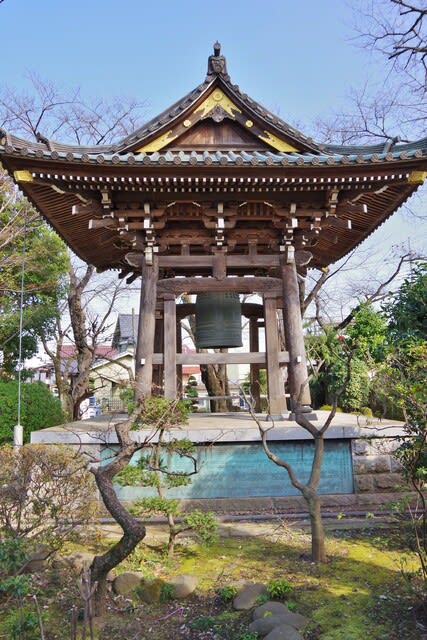

拝殿です

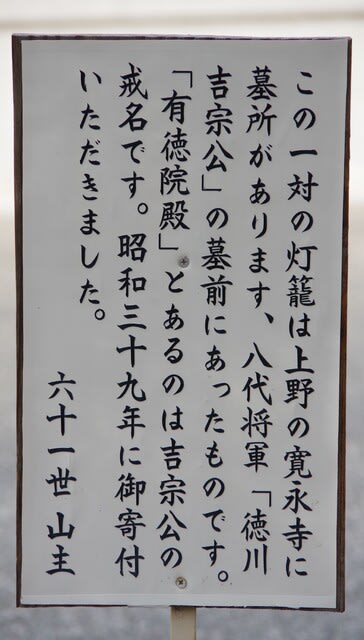

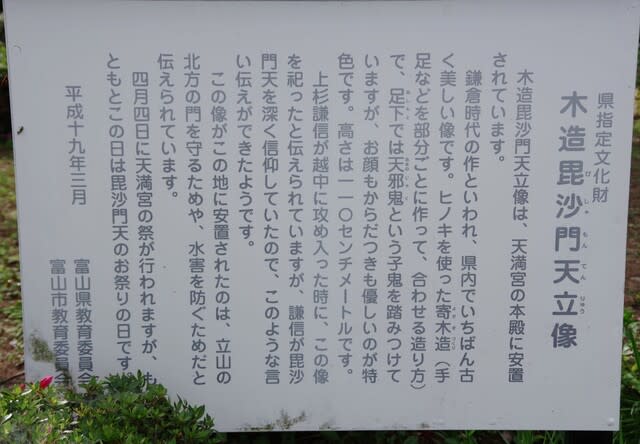

説明版です

県指定文化財

木造毘沙門天立像

木造毘沙門天立像は、天満宮の本殿に安置されています。鎌倉時代の作といわれ、県内でいちばん古く美しい像です。

ヒノキを使った寄木造(手足などを部分ごとに作って、合わせる造り方)で、足下では天邪鬼という子鬼を踏みつけていますが、お顔もからだつきも優しいのが特徴です。高さは110cmです。

上杉謙信が越中に攻め入った時に、この像を祀ったと伝えられていますが、謙信が毘沙門天を深く信仰していたので、このような言い伝えができたようです。

この像がこの地に安置されたのは、立山の北方の門を守るためや、水害を防ぐためだと伝えられています。

4月4日に天満宮の祭りが行われますが、もともとこの日は毘沙門天のお祭りの日です。

平成19年3月 富山県教育委員会・富山市教育委員会

本殿です

では、次へ行きましょう

2024・5・15・9・20

今回は、前回回れなかった所と、岐阜県内の飛騨市と高山市の一部を廻って来ました

馬瀬口地区は、富山市役所の南東約11kmのところ

富山市役所西側の国道41号城址大通りを南へ進みます

約1.9kmの「城南公園前」信号を左(東)へ、県道3号線です

約1.4kmの「大泉本町」信号を鋭角に右(南西)へ、約100mで左(南東)へ

さらに約100m突き当り(いたち川)を右(南)へ、県道179号三室荒屋富山線です

道成りに約4.8kmで斜め左(南東)へ、約2kmで道路右手に「馬瀬口」の標柱が建っています

右(南西)へ入ると間も無く左手に

北西向きの天満宮参道入口です

前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

村社 天満宮の社號標です

鳥居です

鳥居の北側に目的のサルスベリですが~

元々の幹が地上1m足らずで伐られています

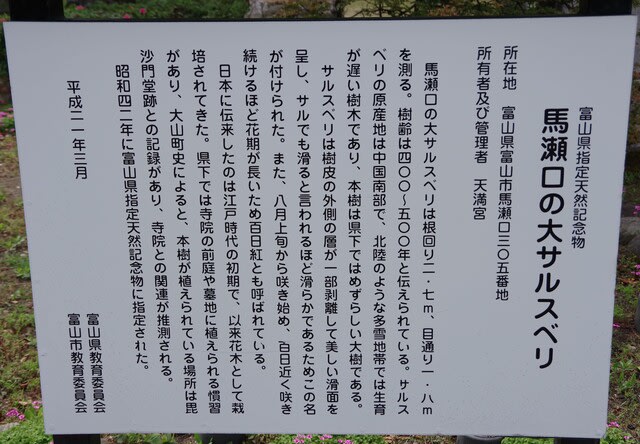

説明版です

富山県指定天然記念物

馬瀬口の大サルスベリ

所在地 富山県富山市馬瀬口305番地

所有者及び管理者 天満宮

馬瀬口の大サルスベリは根回り2.7m、目通り1.8m、を測る。樹齢は400~500年と伝えられている。

サルスベリの原産地は中国南部で、北陸のような多雪地帯では生育が遅い樹木であり、本樹は県下ではめずらしい大樹である。

サルスベリは樹皮の外側の層が一部剝離して美しい滑面を呈し、サルでも滑るといわれるほど滑らかであるためこの名が付けられた。また、8月上旬から咲き始め、百日近く咲き続けるほど花期が長いため百日紅とも呼ばれている。

日本に伝来したのは江戸時代の初期で、以来花木として栽培されてきた。

県下では寺院の前庭や墓地に植えられる慣習があり、大山町史によると、本樹が植えられている場所は毘沙門堂跡との記載があり、寺院との関係が推測される。

昭和42年に富山県指定天然記念物に指定された。

平成21年3月 富山県教育委員会・富山市教育委員会

北西側から

南西側から、石製の四脚鳥居の稚児鳥居脇に若枝を出しています

南東側から

拝殿です

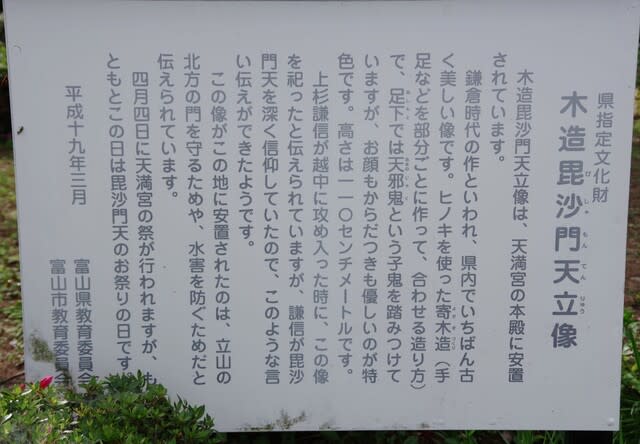

説明版です

県指定文化財

木造毘沙門天立像

木造毘沙門天立像は、天満宮の本殿に安置されています。鎌倉時代の作といわれ、県内でいちばん古く美しい像です。

ヒノキを使った寄木造(手足などを部分ごとに作って、合わせる造り方)で、足下では天邪鬼という子鬼を踏みつけていますが、お顔もからだつきも優しいのが特徴です。高さは110cmです。

上杉謙信が越中に攻め入った時に、この像を祀ったと伝えられていますが、謙信が毘沙門天を深く信仰していたので、このような言い伝えができたようです。

この像がこの地に安置されたのは、立山の北方の門を守るためや、水害を防ぐためだと伝えられています。

4月4日に天満宮の祭りが行われますが、もともとこの日は毘沙門天のお祭りの日です。

平成19年3月 富山県教育委員会・富山市教育委員会

本殿です

では、次へ行きましょう

2024・5・15・9・20