古口地区は、戸沢村役場の有るところです、「幻想の森」は町役場の西約9kmの土湯山(標高576.6m)の北斜面尾根上です、国道47号線を西へ最上川の左岸を進みます、最上峡の名勝「白糸の滝」の手前に案内板が出ていますので、ここから急な砂利道の林道を進み終点に幻想の森が有ります

幻想の森の入口が有ります

陸羽西線の高架を潜ると林道を登って行きます

切り払われた明るい斜面にでました、スキー場の跡のようです、ヤマザクラの大木が満開です

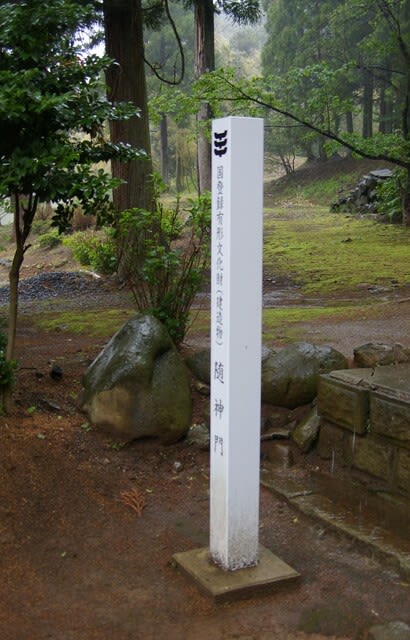

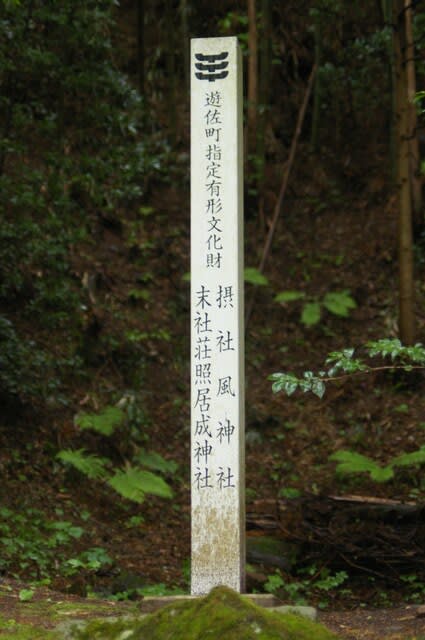

幻想の森までは、まだ1.6kmです、神代杉(山ノ内杉)の案内柱も建っています

更に林道を登って行きます

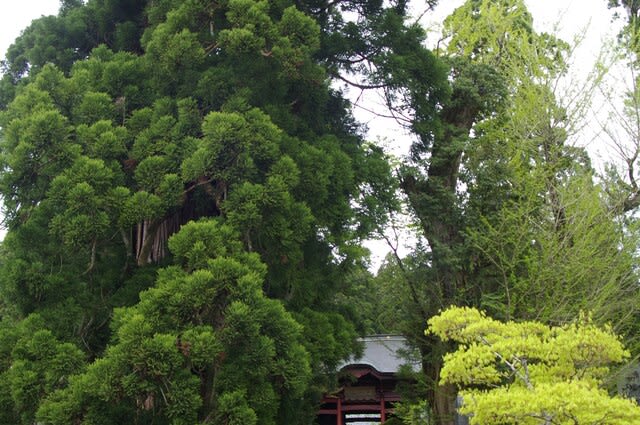

目立つ大きな杉が現われました

ニッセイ最上の森の看板があります

道路正面にも変わった杉の大木です

幻想の森入口です、歩道にはウッドチップが蒔かれています

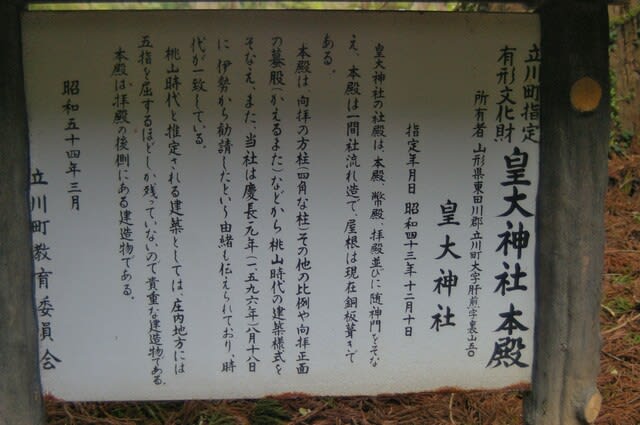

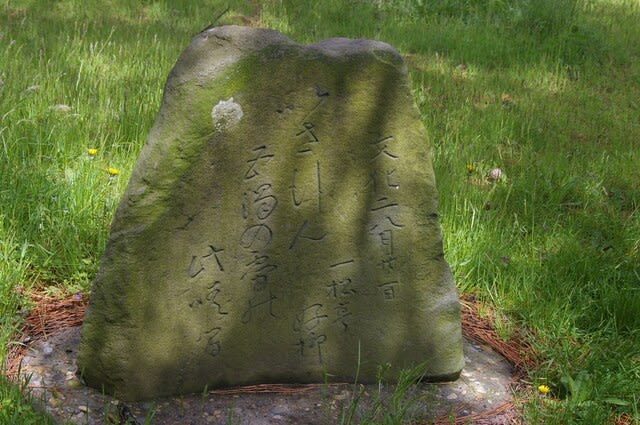

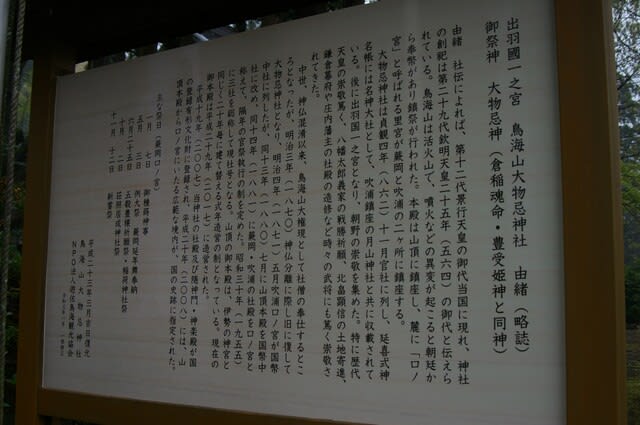

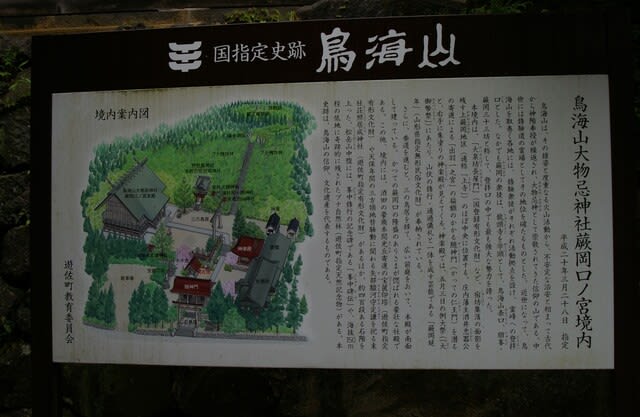

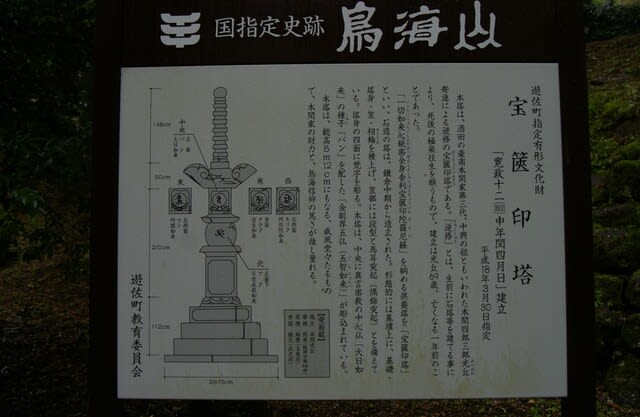

説明版です

幻想の森

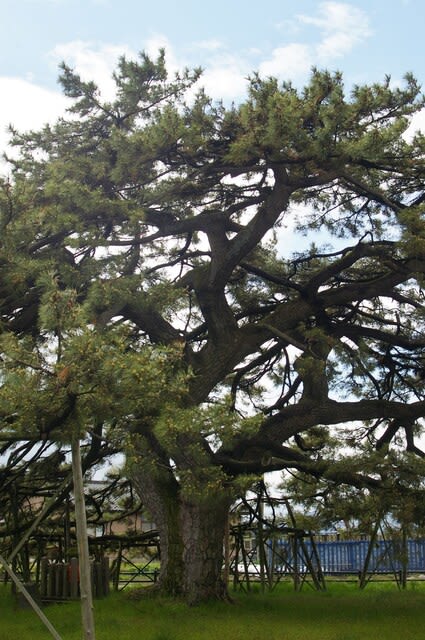

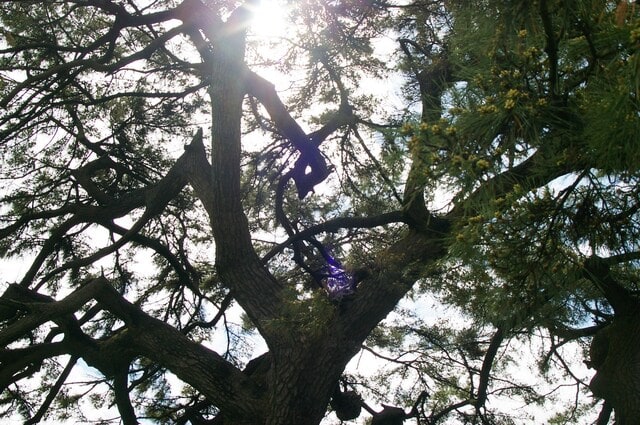

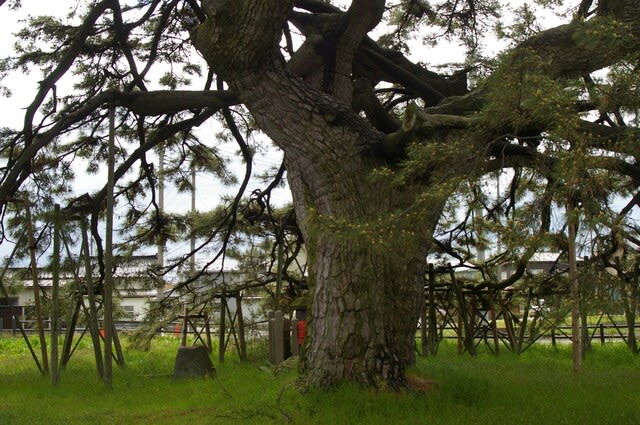

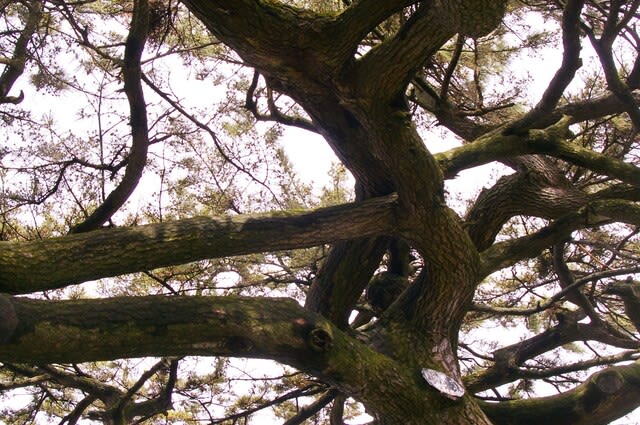

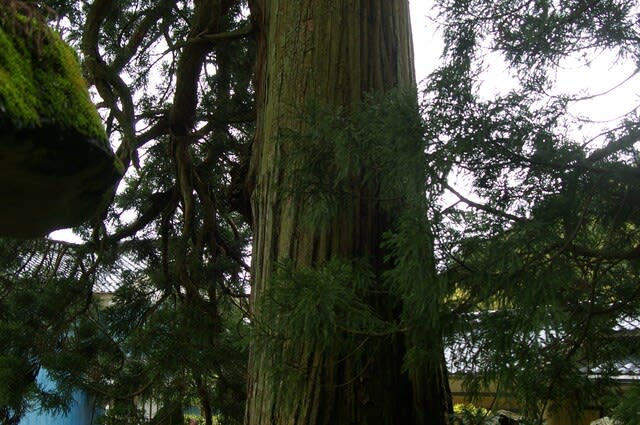

最上峡一帯に分布している天然杉は、タコ足状に幹が分れた多幹型の老杉が多いことが特徴です。この杉は太平洋側のオモテ杉に対しウラ杉と呼ばれ、地元では地名から山ノ内杉、土湯杉とも呼ばれています。

ここ最上峡には樹齢1000年を超えると思われる巨大な杉が数多く自生し、太いものは幹周りが15mもあり、枝葉が細いという特徴もあります。オモテ杉の代表として屋久杉が知られていますが、ここ最上峡の天然杉林も京都の芦生杉、富山の立山杉、隣県の秋田杉と並び最大規模と言われています。また、ブナと混交し林床にユキツバキを持つ点でも他に類例の少ない群生地です。

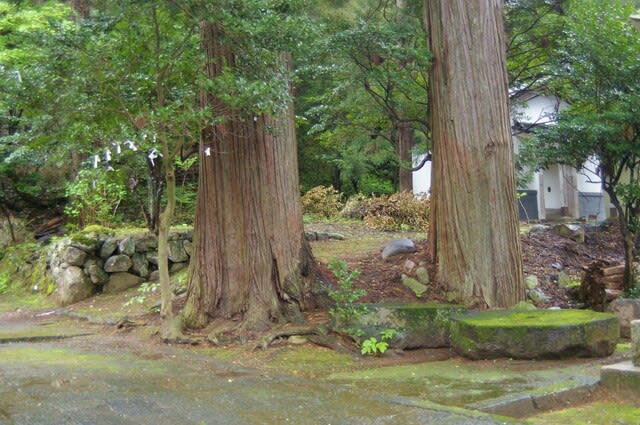

尾根通しの森に入るといたるところに「山ノ内杉・土湯杉」が立っています

特徴的です

歩道の交差点に巨大な杉が表れます

南側から、説明版に有った目通り幹囲15mの神代杉です

西側から

もう少し先へ進みます、まだまだ大木が続きます

根曲りの大木があちこちに見られます

この先にはウッドチップが蒔かれていので戻ることにしました

神代杉から南の尾根筋の巨木です

*このブログ2019年19月16・17日の「富山県魚津市三ケの洞杉群」よりも、林道を車で走る事が出来れば行き易く、一本一本の規模は小さいですが数の多さに驚かされました、また天気の良い時に訪問させて頂きたいと思います

では、次へ行きましょう

幻想の森の入口が有ります

陸羽西線の高架を潜ると林道を登って行きます

切り払われた明るい斜面にでました、スキー場の跡のようです、ヤマザクラの大木が満開です

幻想の森までは、まだ1.6kmです、神代杉(山ノ内杉)の案内柱も建っています

更に林道を登って行きます

目立つ大きな杉が現われました

ニッセイ最上の森の看板があります

道路正面にも変わった杉の大木です

幻想の森入口です、歩道にはウッドチップが蒔かれています

説明版です

幻想の森

最上峡一帯に分布している天然杉は、タコ足状に幹が分れた多幹型の老杉が多いことが特徴です。この杉は太平洋側のオモテ杉に対しウラ杉と呼ばれ、地元では地名から山ノ内杉、土湯杉とも呼ばれています。

ここ最上峡には樹齢1000年を超えると思われる巨大な杉が数多く自生し、太いものは幹周りが15mもあり、枝葉が細いという特徴もあります。オモテ杉の代表として屋久杉が知られていますが、ここ最上峡の天然杉林も京都の芦生杉、富山の立山杉、隣県の秋田杉と並び最大規模と言われています。また、ブナと混交し林床にユキツバキを持つ点でも他に類例の少ない群生地です。

尾根通しの森に入るといたるところに「山ノ内杉・土湯杉」が立っています

特徴的です

歩道の交差点に巨大な杉が表れます

南側から、説明版に有った目通り幹囲15mの神代杉です

西側から

もう少し先へ進みます、まだまだ大木が続きます

根曲りの大木があちこちに見られます

この先にはウッドチップが蒔かれていので戻ることにしました

神代杉から南の尾根筋の巨木です

*このブログ2019年19月16・17日の「富山県魚津市三ケの洞杉群」よりも、林道を車で走る事が出来れば行き易く、一本一本の規模は小さいですが数の多さに驚かされました、また天気の良い時に訪問させて頂きたいと思います

では、次へ行きましょう

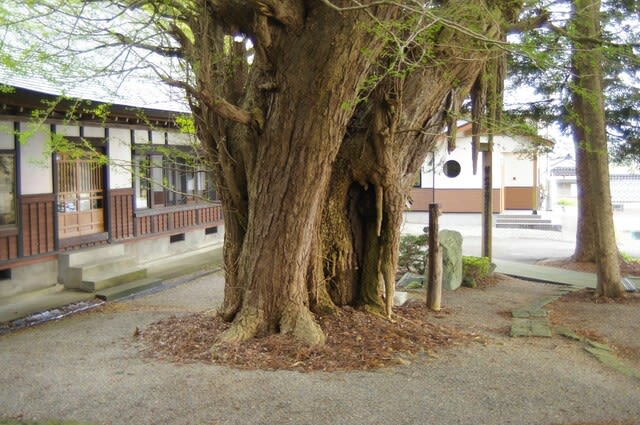

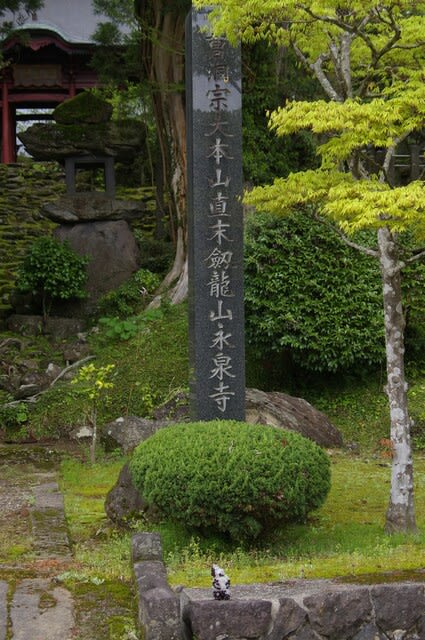

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました