明治維新の後、学校教育は小学校と師範学校を重点にして開始されました。この点、少数のエリートに高度な専門的教育を施すのではなく、小学校からスタートし、師範学校で核となる教師養成を行うという行き方をとったことになります。これは、身分制の撤廃という政治的なねらいだけでなく、教育の面からも特徴的です。つまり、レベルの高さではなくまず広がりを重視することで、全体の底上げを図り、続いて高等教育のレベルアップを図っていくという方向性です。

(ヘンリー・ダイアー)

この発想は、技術者養成の面でも発揮されました。1873(明治6)年に来日した工部大学校の都検(実質的には校長)のヘンリー・ダイアーは、外国人教師の代わりを勤められる指導者を養成するという高等教育の目標の他に、技術者養成の観点から、中級エンジニア層の形成を目標にした技術者養成の教育を提言します(*1)。工部大学校や帝国大学等の高等教育機関で養成できる上級技術者の人数は、語学のハンデもあって、限りがあります。しかし、実際に現場で必要とされる、従来技術の職工や技能者を指示・指導できる中級技術者の数は、桁違いに多くなると予想されたのです。

実は、高等教育だけでなく、横須賀造船所における横須賀黌舎(こうしゃ)や、灯台寮・電信寮・勧工寮などの寮(今風に言えば省庁)ごとに技手を養成するための修技学校などが作られていました。たとえば電信修技学校では、明治3年から工部省が閉鎖される明治15年までに、1,239名の卒業生を送り出し、全国の電信網の建設・維持・運用を担っていたとのことです(*1)。これは、工部大学校や帝国大学の関連学科の卒業生人数と比較して、たいへん多いものでした。

また、東京職工学校は、工部大学校とは別に、中等程度の実用的な技術教育の必要性から1881年に作られた、修業年限三年の官立の学校です。ここでは、東京大学理学部を卒業した日本人教員を中心にして、機械工学科と化学工芸科、陶器玻璃工科を通じ、伝統的工芸を近代産業へと移行させる結果を導きました。

この初代校長となった正木退蔵(*2)は、1846(弘化3)年に萩藩士の家に生まれましたが、1870(明治3)年に井上馨とともに上京し、翌1871(明治4)年に英国に留学します。留学先はロンドン大学ユニヴァーシティ・カレッジの化学教室であり、やはりウィリアムソン教授の世話になりながら、実験室を通じた化学教育を受けます。正木退蔵は、1874年まで三年間英国に滞在しますが、ここでアトキンソンに出会い、帰国後はともに開成学校で化学を教えます。その後、再び英国留学をした後、帰国して東京職工学校の校長となります。従来の職工のイメージから、校名が災いした面もあり、学生募集と学校運営に苦労したようですが、目標とした中級技術者の育成の課題は、着々と果たされたといえるようです。

そしてここでも、工部大学校や帝国大学で実験室教育を受け現場実習を経験し養成された人たちのうち、国費留学生に選ばれなかった人たちが指導者となり、実験室や実習室を通じた教育を日本語で実施しています。

当時の日本の教育は、高等教育から中等教育・職業教育まで、理論学習と実験・実習室を通じて集団教育を行い、仕上げには現場実習を課すという、徒弟制にはない、理論と実習を併せ持つ画期的なシステムでした。今では当たり前のことですが、明治期の世界の状況を見れば、注目すべき画期的なものであったと言えます。英国に帰国したダイアーが、東洋の島国の技術水準の向上を教育を通じて予見した(*3)ように、当時の識者の注目を集めたもののようです。

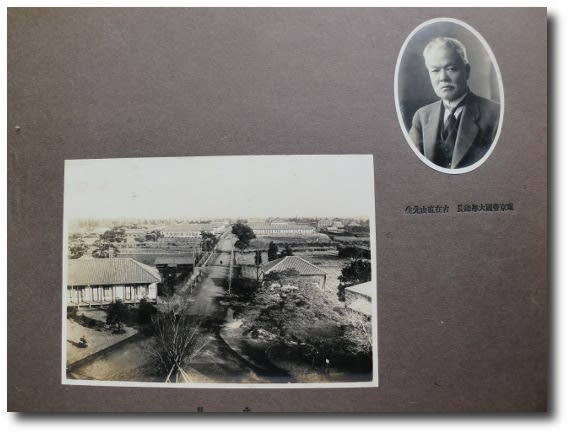

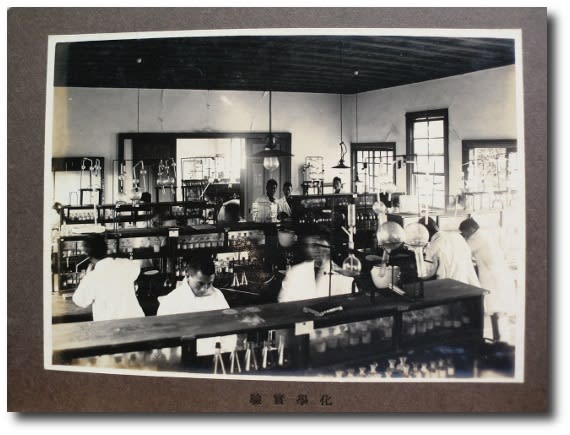

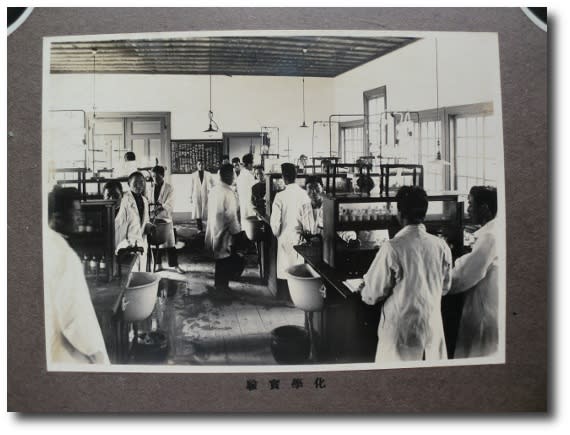

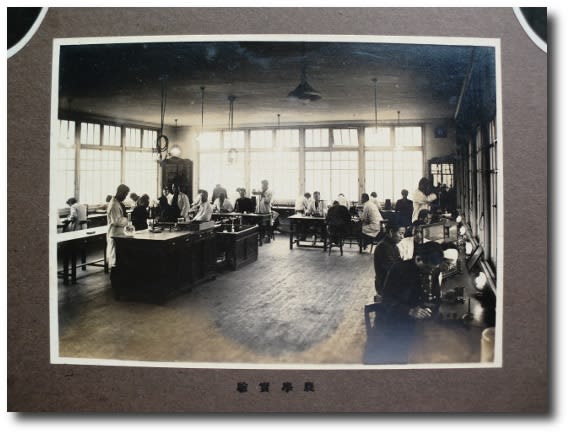

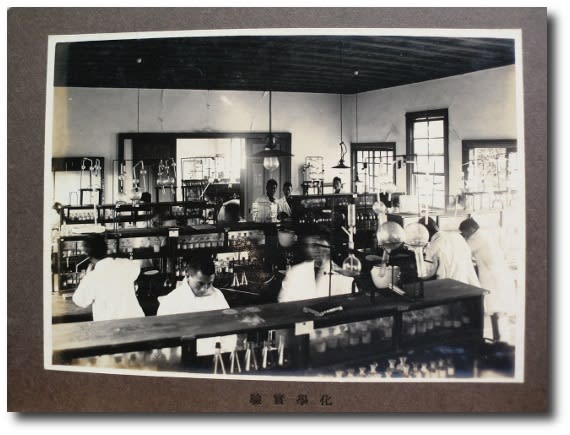

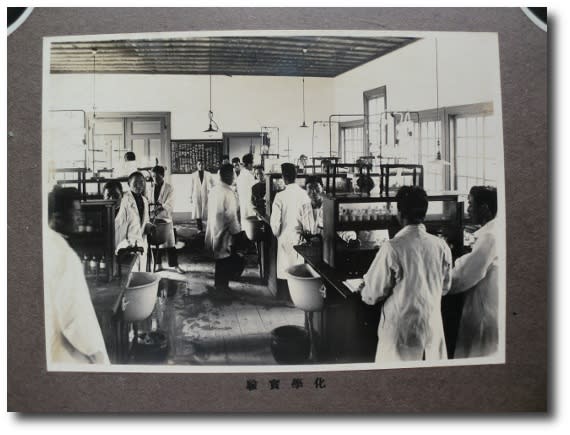

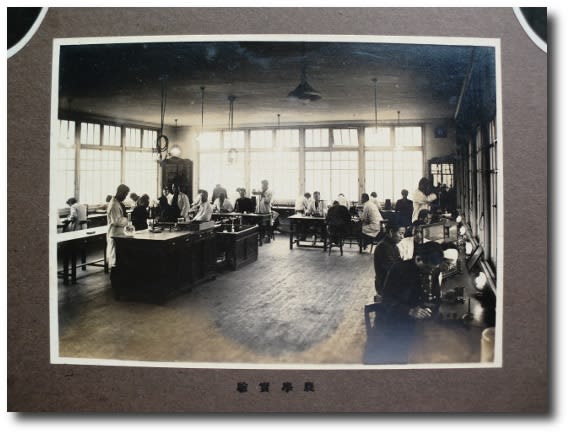

また、時代はだいぶ後になりますが、農業においても農林学校教員を養成するための機関として農業教員養成所等の機関が作られました。記念の写真集を見ると(*4)、こちらも実験室・実習室を備えており、理論学習と実験実習とが並行して行われる点で、共通の特徴を感じます。

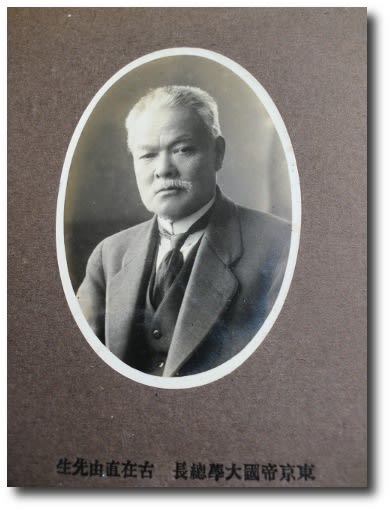

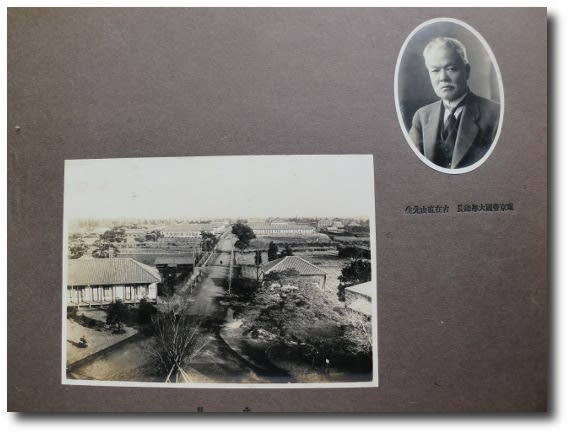

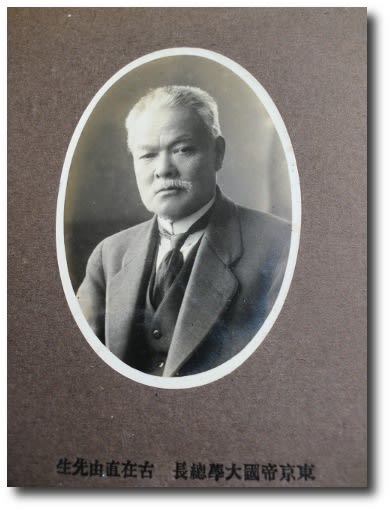

ちなみに、次の写真は、当時の東京帝国大学の総長だった古在由直の肖像です。古在「由直」が「直由先生」になっています。

以下、実験室・実習室の写真です。

(*1):中岡哲郎『日本近代技術の形成』p.435、朝日新聞出版、2006

(*2):沼倉研史・沼倉満帆「東京職工学校初代校長・正木退蔵の経歴と業績~『英学史研究』No.19,(1987)

(*3):ダイアー『大日本』~「超読み日記」より

(*4):「農科大学農業教員養成所・卒業記念写真帖」、大正15年3月

(ヘンリー・ダイアー)

この発想は、技術者養成の面でも発揮されました。1873(明治6)年に来日した工部大学校の都検(実質的には校長)のヘンリー・ダイアーは、外国人教師の代わりを勤められる指導者を養成するという高等教育の目標の他に、技術者養成の観点から、中級エンジニア層の形成を目標にした技術者養成の教育を提言します(*1)。工部大学校や帝国大学等の高等教育機関で養成できる上級技術者の人数は、語学のハンデもあって、限りがあります。しかし、実際に現場で必要とされる、従来技術の職工や技能者を指示・指導できる中級技術者の数は、桁違いに多くなると予想されたのです。

実は、高等教育だけでなく、横須賀造船所における横須賀黌舎(こうしゃ)や、灯台寮・電信寮・勧工寮などの寮(今風に言えば省庁)ごとに技手を養成するための修技学校などが作られていました。たとえば電信修技学校では、明治3年から工部省が閉鎖される明治15年までに、1,239名の卒業生を送り出し、全国の電信網の建設・維持・運用を担っていたとのことです(*1)。これは、工部大学校や帝国大学の関連学科の卒業生人数と比較して、たいへん多いものでした。

また、東京職工学校は、工部大学校とは別に、中等程度の実用的な技術教育の必要性から1881年に作られた、修業年限三年の官立の学校です。ここでは、東京大学理学部を卒業した日本人教員を中心にして、機械工学科と化学工芸科、陶器玻璃工科を通じ、伝統的工芸を近代産業へと移行させる結果を導きました。

この初代校長となった正木退蔵(*2)は、1846(弘化3)年に萩藩士の家に生まれましたが、1870(明治3)年に井上馨とともに上京し、翌1871(明治4)年に英国に留学します。留学先はロンドン大学ユニヴァーシティ・カレッジの化学教室であり、やはりウィリアムソン教授の世話になりながら、実験室を通じた化学教育を受けます。正木退蔵は、1874年まで三年間英国に滞在しますが、ここでアトキンソンに出会い、帰国後はともに開成学校で化学を教えます。その後、再び英国留学をした後、帰国して東京職工学校の校長となります。従来の職工のイメージから、校名が災いした面もあり、学生募集と学校運営に苦労したようですが、目標とした中級技術者の育成の課題は、着々と果たされたといえるようです。

そしてここでも、工部大学校や帝国大学で実験室教育を受け現場実習を経験し養成された人たちのうち、国費留学生に選ばれなかった人たちが指導者となり、実験室や実習室を通じた教育を日本語で実施しています。

当時の日本の教育は、高等教育から中等教育・職業教育まで、理論学習と実験・実習室を通じて集団教育を行い、仕上げには現場実習を課すという、徒弟制にはない、理論と実習を併せ持つ画期的なシステムでした。今では当たり前のことですが、明治期の世界の状況を見れば、注目すべき画期的なものであったと言えます。英国に帰国したダイアーが、東洋の島国の技術水準の向上を教育を通じて予見した(*3)ように、当時の識者の注目を集めたもののようです。

また、時代はだいぶ後になりますが、農業においても農林学校教員を養成するための機関として農業教員養成所等の機関が作られました。記念の写真集を見ると(*4)、こちらも実験室・実習室を備えており、理論学習と実験実習とが並行して行われる点で、共通の特徴を感じます。

ちなみに、次の写真は、当時の東京帝国大学の総長だった古在由直の肖像です。古在「由直」が「直由先生」になっています。

以下、実験室・実習室の写真です。

(*1):中岡哲郎『日本近代技術の形成』p.435、朝日新聞出版、2006

(*2):沼倉研史・沼倉満帆「東京職工学校初代校長・正木退蔵の経歴と業績~『英学史研究』No.19,(1987)

(*3):ダイアー『大日本』~「超読み日記」より

(*4):「農科大学農業教員養成所・卒業記念写真帖」、大正15年3月