山響こと山形交響楽団の第260回定期演奏会は、4月15日と16日の二日間、山形市の山形テルサホールで開催されました。当方、風邪気味で体調は不調ながら、16日の日曜日のマチネに出かけて来ました。

開演前のロビーコンサートは、ロンベルグの三重奏曲第1番Op.38から、Vla:田中知子、Vc:渡邊研太郎、Cb:米山明子という低弦の三重奏曲です。チェロが魅力的な、なかなか素敵な音楽ではないですか。ロンベルグ、よし、覚えたぞ。あとで調べて探してみましょう。こうして素人音楽愛好家の守備範囲は広がっていくのです(^o^)/

本日のプログラムは、「哀愁の旋律から永遠の調和へ〜新鋭 新倉が奏でるドヴォルザーク」と題して、

という内容です。

最初の曲目、西村朗「弦楽のための悲のメディテーション」は、山形交響楽団創立40周年記念委嘱作品で、2012年5月の第221回定期演奏会(*1)で聴いています。このときは、西村朗さんご本人がプレトークに登場し、飯森さんと話をしていました。

ああ、そうでした。東日本大震災の記憶もまだ生々しい時期に、緊張感にみちた音楽を聴いたという記憶がよみがえります。今回も、8-7-5-5-3 とやや編成は縮小気味ですが、ヴァイオリンが対向配置の弦楽セクションが、実に緊張感と集中力に富む音楽を奏でました。

続いて、第245回定期演奏会で、エルガーのチェロ協奏曲等で注目を集めた(*2)新倉瞳さんが登場、今回はドヴォルザークのチェロ協奏曲です。

楽器編成と配置は、中央に独奏チェロと指揮者、それを取り囲むように、左から第1ヴァイオリン(8)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、第2ヴァイオリン(7)という対向配置で、中央奥にフルート(2)とオーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)とファゴット(2)、さらにその奥にホルン(3)とトランペット(2)、最後部にコントラバス(3)、トロンボーン(3)、チューバ、ヴィオラの右奥にトライアングル、右側最奥部にモダン・ティンパニという配置です。今回のドヴォルザークでは、どうやらナチュラル・ブラスではないみたい。ややゆっくりめのテンポで演奏が始まると、振幅の大きな音楽の表情です。おそらく、やわらかなナチュラル・ブラスの音ではなく、ダイナミックな現代楽器の音を選んだのでしょう。

演奏の後のアンコールで、新倉瞳さんがチェロを奏しながら歌い始めたのにはびっくりしてしまいました。どうも聞き慣れない言葉ですので、たぶんイディッシュ語なのかも。どこかで聴いたことがある音楽だなあと思っていたら、なんとテューバの久保さんが立ち上がり、吹き始めたではありませんか!おお、いいなあと聞き惚れていると、こんどはトランペットが朗々と、かつジャジーに演奏して、聴衆から手拍子も始まり、再びチェロに戻ります。たぶん、「素敵なあなた」(*3)ではなかろうか。

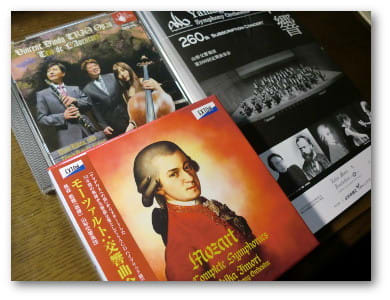

ここで、15分の休憩です。この間に、ロビーで先行発売されたモーツァルトの交響曲全集のCDを購入しましたが、かなり多くの方が購入されていましたね〜。今回のゲストの新倉瞳さんのCDも、前回のエルガーが素晴らしかったので、ヴァンサン・ダンディの三重奏曲という珍しい盤を見つけて購入しました。これはけっこう嬉しい(^o^)/

後半は、モーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」。Fl(1),Ob(2),Hrn,Cl,Fg,弦楽5部は8-7-5-5-3という編成。安定感のある演奏は、モーツァルトの交響曲全曲演奏と録音をすでに経験した自信という強みとなっているのでしょう。終楽章のフーガもほんとに見事でした。

演奏の後、ファン交流会が行われました。新倉さんは、山響について、温かく熱心なオーケストラだと印象を述べます。後半の「ジュピター」を、楽屋でなく客席で聴いていたそうです(^o^)/

音楽監督の飯森さんは、全集CDの編集がかなり大変だったこと、飯森さんとしても、また録音を担当した江崎社長としても大きな自信作だとのことで、確かに画期的なことだと思います。これからじっくり聴くのが楽しみです。

(*1):山響第221回定期演奏会で西村朗、チャイコフスキー、ブラームスを聴く〜「電網郊外散歩道」2012年5月

(*2):山響第245回定期演奏会でエルガー、ブルッフ、ヴェルディ等を聴く〜「電網郊外散歩道」2015年5月

(*3):たぶん、この曲でしょう。

開演前のロビーコンサートは、ロンベルグの三重奏曲第1番Op.38から、Vla:田中知子、Vc:渡邊研太郎、Cb:米山明子という低弦の三重奏曲です。チェロが魅力的な、なかなか素敵な音楽ではないですか。ロンベルグ、よし、覚えたぞ。あとで調べて探してみましょう。こうして素人音楽愛好家の守備範囲は広がっていくのです(^o^)/

本日のプログラムは、「哀愁の旋律から永遠の調和へ〜新鋭 新倉が奏でるドヴォルザーク」と題して、

- 西村朗:弦楽のための悲のメディテーション

- ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 Vc:新倉瞳

- モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調「ジュピター」K.551

指揮:飯森範親、演奏:山形交響楽団

という内容です。

最初の曲目、西村朗「弦楽のための悲のメディテーション」は、山形交響楽団創立40周年記念委嘱作品で、2012年5月の第221回定期演奏会(*1)で聴いています。このときは、西村朗さんご本人がプレトークに登場し、飯森さんと話をしていました。

本人曰く「創立40周年を祝して渾身の力をこめて作曲した」ものだそうで、飯森さんがさかんに「難しい!」を強調していました。西村さんは、チャイコフスキーとの間には140年ほどの間があるけれど、人間は変わっていないのに、人間は知らなくてもいいことが起こってきたと言い、悲しみに対する同情や共感を念頭に置いていると説明します。フーガの最高峰といえばJ.S.バッハですが、この曲でもフーガが3回出てきて、いずれも断ち切られる。フーガの秩序の苦しさを表しているそうです。西村さんは、山響の弦楽セクションに惚れ込み、山響弦楽セクションのために書いたとのこと。ただし、フーガなので誤魔化せない、とも。飯森さんは、山響の弦楽セクションの素晴らしさが、きっと理解してもらえると思う、と語り〜(後略)〜

ああ、そうでした。東日本大震災の記憶もまだ生々しい時期に、緊張感にみちた音楽を聴いたという記憶がよみがえります。今回も、8-7-5-5-3 とやや編成は縮小気味ですが、ヴァイオリンが対向配置の弦楽セクションが、実に緊張感と集中力に富む音楽を奏でました。

続いて、第245回定期演奏会で、エルガーのチェロ協奏曲等で注目を集めた(*2)新倉瞳さんが登場、今回はドヴォルザークのチェロ協奏曲です。

楽器編成と配置は、中央に独奏チェロと指揮者、それを取り囲むように、左から第1ヴァイオリン(8)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、第2ヴァイオリン(7)という対向配置で、中央奥にフルート(2)とオーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)とファゴット(2)、さらにその奥にホルン(3)とトランペット(2)、最後部にコントラバス(3)、トロンボーン(3)、チューバ、ヴィオラの右奥にトライアングル、右側最奥部にモダン・ティンパニという配置です。今回のドヴォルザークでは、どうやらナチュラル・ブラスではないみたい。ややゆっくりめのテンポで演奏が始まると、振幅の大きな音楽の表情です。おそらく、やわらかなナチュラル・ブラスの音ではなく、ダイナミックな現代楽器の音を選んだのでしょう。

演奏の後のアンコールで、新倉瞳さんがチェロを奏しながら歌い始めたのにはびっくりしてしまいました。どうも聞き慣れない言葉ですので、たぶんイディッシュ語なのかも。どこかで聴いたことがある音楽だなあと思っていたら、なんとテューバの久保さんが立ち上がり、吹き始めたではありませんか!おお、いいなあと聞き惚れていると、こんどはトランペットが朗々と、かつジャジーに演奏して、聴衆から手拍子も始まり、再びチェロに戻ります。たぶん、「素敵なあなた」(*3)ではなかろうか。

ここで、15分の休憩です。この間に、ロビーで先行発売されたモーツァルトの交響曲全集のCDを購入しましたが、かなり多くの方が購入されていましたね〜。今回のゲストの新倉瞳さんのCDも、前回のエルガーが素晴らしかったので、ヴァンサン・ダンディの三重奏曲という珍しい盤を見つけて購入しました。これはけっこう嬉しい(^o^)/

後半は、モーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」。Fl(1),Ob(2),Hrn,Cl,Fg,弦楽5部は8-7-5-5-3という編成。安定感のある演奏は、モーツァルトの交響曲全曲演奏と録音をすでに経験した自信という強みとなっているのでしょう。終楽章のフーガもほんとに見事でした。

演奏の後、ファン交流会が行われました。新倉さんは、山響について、温かく熱心なオーケストラだと印象を述べます。後半の「ジュピター」を、楽屋でなく客席で聴いていたそうです(^o^)/

音楽監督の飯森さんは、全集CDの編集がかなり大変だったこと、飯森さんとしても、また録音を担当した江崎社長としても大きな自信作だとのことで、確かに画期的なことだと思います。これからじっくり聴くのが楽しみです。

(*1):山響第221回定期演奏会で西村朗、チャイコフスキー、ブラームスを聴く〜「電網郊外散歩道」2012年5月

(*2):山響第245回定期演奏会でエルガー、ブルッフ、ヴェルディ等を聴く〜「電網郊外散歩道」2015年5月

(*3):たぶん、この曲でしょう。