G・ゴルフ仲間の手作りによる優勝カップ

長かったような、短かったような。目まぐるしい忙しさかと思えば意外にゆっくりした時間もあったような。

全てが過ぎ去った今ちょっと振り返っただけでも、これまでとは少し異なる「よーがんばったね~」と、「まだまだやれば出来たんじゃない??」という思いが交錯する1年であったような。よーく考えてみると「フロックな行事にも精一杯汗をかいたな~」と、小さなエッヘンの気持ち無きにしもあらず。

長年続けてきた中学時代の最後の同窓会に向けて、年初早々に行動開始。

4月3日、48人の出席を得て、延々5時間に及ぶゆったりの思い出話に花を咲かせた。「最後の同窓会」と至る所で宣伝してきたが、仲間の皆さんの耳には思うように届いていないようで「またやろうや」との言葉で別れた。何年先やら、そのときまで幹事としてのエネルギーが残っているかどうか。

10月には2年に1度の元の職場OB会の当たり年で、こちらも準備からアルバム作り、発送までの数ヶ月いい汗をかいた。

一方で、自分が年を取っていくことを自覚しながらも「単に老けていくのも面白くない、抵抗手段としてなにかないか?」考えた。

思い切って仲間を募り、グラウンド・ゴルフを始めることにした。あれこれ下準備をして4月に「お試し期間」を取り入れた。10数人の賛同を得た。5月半ば本格的にスタートした。このゲームは、①個人プレーである ②老若男女を問わず出来る ③途中からでも試合に参加できる自由度がある ④出来るときに出来る人が集まり、自分の腕を磨く。そんな気楽なゲームで、意外にも好評を博した。

少子高齢化で寂れた団地公園に、10人の高齢男女の歓声がよみがえった。我々の仲間だけで、これまで2回の大会を開くに至った。

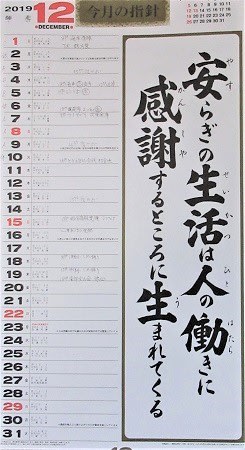

中には木工を得意とする人がいて、「大会の優勝杯を私が」といって、手作り優勝杯をこしらえてもらった。クラブの色も、ボールの色も、その大会で優勝した人の持ち物に合わせるという念の入れようである。ちなみに、この暮れの大会では、赤いクラブに赤いボールの人が優勝した。誰かって?言わぬが花とうことで。

もちろん、地域活動や青少年育成の宿題サポート、竹細工教室、しめ飾り教室指導。それらのホームページ管理など、結構忙しかった。

そんなこともあって、結果的には自分の趣味である「書き残す」という点では物足りなさが残る結果になってしまったのかな。

兎に角あれやこれや色々あった中で、健康診断以外一度も病院に行くこともなく健康に過ごせたのは、ひとえにカミさんの功績大であろう。蓄えてきた健康体で「無事これ名馬」と言われる一年を終えた。

この財産を絶やすことなく、さらに暴飲暴食を慎み、伊達の薄着を戒め、暑さ寒さの備えを万全に健康維持に努めたい。

まだまだ出来そうなこと、やってみたいこともある。それらに挑戦できる健康体を維持できる、そんな年を迎えたいと思う。