昨日と今日の28・29日、一関市東山町の東山地域交流センターで、貼り絵人形作家の木住野利明さんによるワークショップが開かれました。

木住野さんは、絵本「ひっくりかえる」で第1回創作絵本新人賞最優秀賞を受賞しました。

昨年11月に東山町の東山文化祭で個展を開き、12月からは東山地域交流センター内の東山図書館で、東山町特産の東山和紙を使って宮沢賢治作品をモチーフにした貼り絵人形作品を常設展示してきました。

また、今月始めには東山町松川の「石と賢治のミュージアム」でも貼り絵人形展を開きました。

ワークショップは、東山和紙を使って参加者が自由なモチーフで貼り絵人形を作るというもので、20人以上の方が参加しました。

材料は東山和紙4枚の他に、各人が持ってきた色とりどりの紙や布、骨組みとなる木の枝等です。

自然の中で拾った木の枝なので中々思う通りの形にならないようでしたが、悪戦苦闘しつつも面白そうな様子でした。

木住野さんがホワイトボードを使って、人形に貼る素材の色の組み合わせを説明すると、参加者は真剣な表情で耳を傾けていました。

参加者は隣りの人と話したり、間を歩く木住野さんに聞いたりして、和気あいあいと楽しく貼り絵人形を作っていました。

昨日、わが社の社長に町内の人から「変なキノコが出ている。」と電話があったそうです。場所は団地内のあるお宅の庭だとか。

キノコの名前は「エノキダケ」といって時期は9月から4月に発生するのが特徴なので今が旬!「ウィンターマッシュルーム」とも呼ばれています。

木の根の部分に生えていて、触るとぬるっとしています。

食べ方はごく普通に豆腐汁で食べると社長は話していました。食感はつるっとしてサギサギしているそうです。

実物を見せられましたが、昨日は今年一番の寒さで朝は-10℃ぐらいだったでしょう。キノコはフローズン状態になっていました。

種菌が手に入れば、家庭栽培も手軽にできるそうなので、見つけた方は挑戦してみてはいかがでしょうか?

奥州市水沢区にある妙見山黒石寺は、幽玄洞より水沢方面に車で15分程の所にあります。

同寺では今年も1月29日(日)に「黒石寺蘇民祭」が行われます。この祭りの歴史は古く、一千年以上と言われています。

蘇民祭は岩手県を中心に日本全国に分布しており、岩手の蘇民祭は記録保存のため国指定無形民俗文化財となっています。

――昔、北海の神・武搭神(たけあきのかみ)が、旅の途中で将来兄弟と出会いました。

武搭神が宿を求めると、裕福な弟の巨旦(こたん)将来はこれを拒み、貧しい兄の蘇民将来は快く迎え入れて粟の飯でもてなしました。

後に武搭神が蘇民と再会すると、蘇民は妻と子と暮らしており、武搭神は「茅の輪」を腰に着けることを命じました。蘇民がそうすると、その夜に蘇民の家族以外は皆滅ぼされてしまいました。

実は武搭神は須佐之男命(スサノオノミコト)で、「後の世で疫病があれば、蘇民将来の子孫を名乗り、茅の輪を身に付ければ疫を免れるだろう」と告げたといいます。

『備後風土記』に記されたこの逸文が、蘇民祭の基となっています。

この話の中の蘇民将来の護符を奪い合うのが黒石寺流です。

祭りは午後10時から始まり、翌早暁(7時頃)まで行われます。

参加者は瑠璃壺川(山内川)で身を清めた後、敷地内を巡り歩いて厄災消除や無病息災を祈願します。

最後は蘇民の護符である小間木の入った蘇民袋の争奪戦が繰り広げられます。

奪い合いの中で袋が切り裂かれて小間木がこぼれ落ち、参加者はそれを拾ってお守りにします。

空になった袋は裸の男たちが明け方まで奪い合いをし、その集団が境内の外の東西どちらに向かったか、どちらの集団が凱歌を上げたかによって、その年にどちらの土地が豊作になるかが決まると言われています。

日本三大奇祭の一つを、ご覧になってみてはいかがでしょうか。

祭りの詳しい内容は黒石寺HPにて。

http://kokusekiji.e-tera.jp/

昨日は東京で初雪が降ったようですが、幽玄洞の周辺は茶色くなった山肌が現れている。大寒とは思えない様だ。

今の時期に植物が見えるほど、山に雪が無い。

予報では夕方から降るそうなので、降る前に掲載しよう。

石灰岩植物とは何か。定義を調べてみた。

石灰岩に多く生息する植物のことで、石灰岩地帯にのみ生息する植物、おもに石灰岩地帯に生息するが、他にも見られるものとされており、絶対的なものと条件的なものの両方含まれている。

現在全国にどれだけの種類の数があるか分からないが、北上山地の石灰岩植物について40年前の資料しかなかったが、調べることが出来た。

北上山地は日本でも有数の石灰岩地帯で、ここに生息する純石灰岩植物は16種、珍品種で石灰岩伝いに分布して特異な分布型をなすもの(北上山地要素)が18種、石灰岩以外の岩石にも生息するものが23種あるそうだ。

その中に一つ、幽玄洞敷地内も含め、周辺の山の中を通る道路脇に、ある植物を見つけた。

ヤブソテツではないかと思う。

シダ植物門オシダ科で、40年前の資料に「ややまれである」と記されており、当時から東山町で確認されていた。

今年は雪が少なく例年より寒いのに青々としている。周りを気をつけてみるとその数の多いこと。「まれ」とはいいがたいが……

石灰岩の町、東山町らしい。

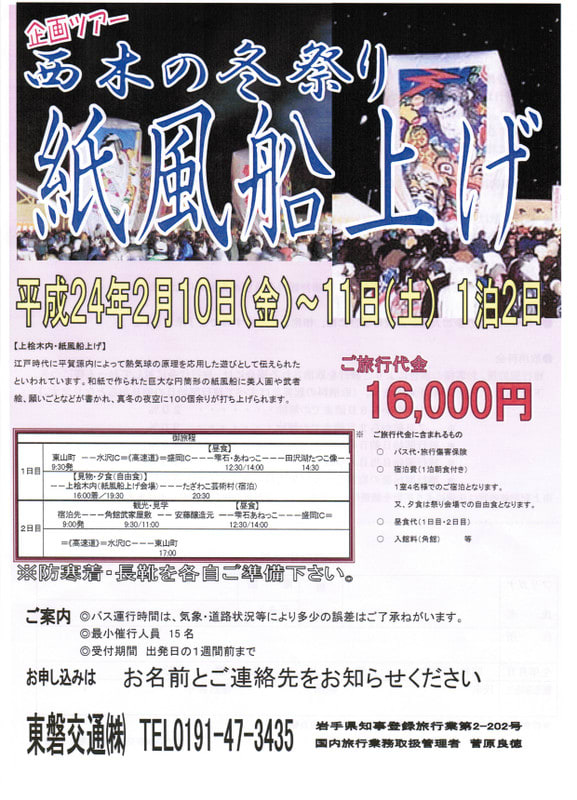

岩手県のお隣の秋田県では、毎年2月10日に『西木の冬祭り 紙風船上げ』を開催しています。

この祭りは秋田県仙北市の伝統行事で、100年以上の歴史があります。

上桧内地区で行われることから「上桧内の紙風船上げ」として、仙北市の無形民俗文化財に指定されています。

武者絵や美人画など様々な絵が描かれた巨大な紙風船が、内側に灯火を灯されて冬の夜空に舞い上がります。

その数およそ100個!

伝説では、江戸時代の科学者・平賀源内が銅山の技術指導のために訪れた際に、遊びとして伝えたのが始まりと言われています。

太平洋戦争で一時中断しましたが、昭和49年に有志の人達によって復活しました。

冬の秋田の幻想的な夜空を、見に行ってみてはいかがでしょうか。

一関市東山町の東磐交通では、この『西木の冬祭り 紙風船上げ』ツアーへの参加者を募集中です。

日程は2月10日(金)~11日(土)の1泊2日で、お1人16,000円です。

たざわこ芸術村や角館武家屋敷も見て回ります。

詳しいお問い合わせや参加申込は東磐交通(0191-47-3435)まで。