① ""ダークマターは原始ブラックホールではなかった!?""

2019年4月1日 (ハワイ現地時間)

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU) の高田昌広主任研究者、大学院生の新倉広子さん、大阪大学大学院理学研究科の住貴宏教授、東北大学大学院理学研究科の千葉柾司教授、プリンストン大学、インド天文学天体物理学大学連携センターの研究者からなる国際共同研究チームは、すばる望遠鏡に搭載された超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam (HSC; ハイパー・シュプリーム・カム) で得たアンドロメダ銀河のデータを詳しく解析し、ホーキング博士がその存在を予言した月質量より軽い原始ブラックホール (大きさ 0.1 ミリメートル以下) による重力レンズ効果を探索しました。その結果、約 260 万光年の距離にあるアンドロメダ銀河と我々の天の川銀河の間に存在するダークマターが原始ブラックホールではない可能性が高いことを観測的に初めて明らかにしました。

宇宙には通常の物質の約5倍の総量のダークマターがあることが分かっています。例えば、通常の物質しか存在しない場合、我々が住む天の川銀河に属する星はバラバラに宇宙空間に飛び散ってしまいます。しかし実際には、銀河を取り囲むようにダークマターが存在し、その巨大な重力により、星々はバラバラにならず銀河に留められています。また、現在の標準的なシナリオでは、ダークマターが多く存在するところに星が形成され、またその星々が集まって銀河が形成されてきたと考えられています。しかし、そのような重要な役割を持ちながらダークマターの正体は分かっていません。ダークマターの最有力候補の一つは未発見の素粒子ですが、地下素粒子実験や欧州原子核研究機構 (CERN) の LHC などの加速器実験でも、その手かがりは得られていません。

※ 宇宙は拡大を続けていますが、その逆の力として重力=ダークマターがあると

いう事です。これが基本的な構造ですが、では拡大させている力とは何なので

しょうか? ここら辺になると凡太郎の考えが及ばなくなってきます。宇宙誕生の

ビッグバンの爆発とインフレーション理論が拡大する力とされていますが、曖昧に

なってきました。また、最新の量子論では、別の解釈もなされていますので、ここは

面白い所ですが、理解するのに一苦労します。

ダークマターのもう一つの候補が、宇宙が高温かつ高密度だった宇宙初期に形成されたかもしれない「原始ブラックホール」です。原始ブラックホールの可能性については、ホーキング博士が1970年代に最初に提案しました。例えば月質量 (太陽の質量の約 2700 万分の1) より軽い原始ブラックホールがダークマターである可能性は、従来の観測では否定されていませんでした。

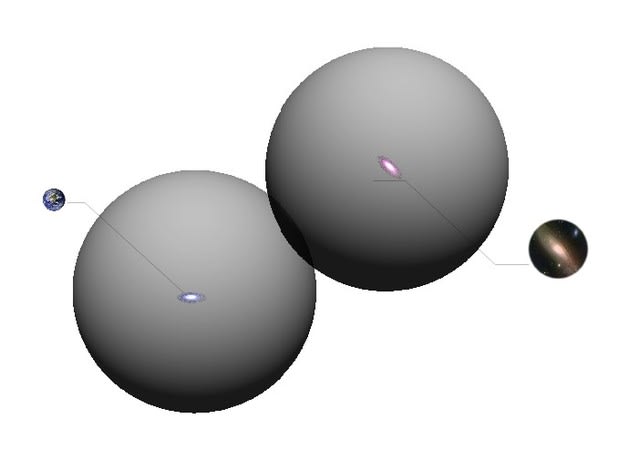

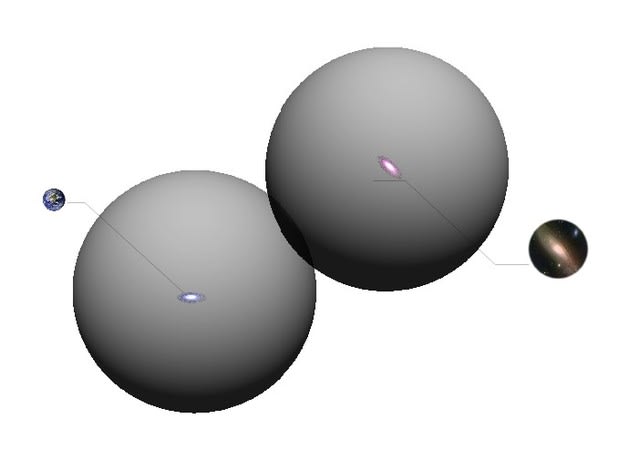

そこで、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU) の高田昌広主任研究者、大学院生の新倉広子さん、安田直樹教授を中心とする研究チームは、原始ブラックホールがダークマターである可能性を調べるため、すばる望遠鏡に搭載された超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam (HSC; ハイパー・シュプリーム・カム) で観測されたアンドロメダ銀河の画像を解析しました。アンドロメダ銀河は、我々の最も近傍 (距離約 260 万光年) にある、我々の天の川銀河のような巨大渦巻き銀河です。このため、地球とアンドロメダ銀河のあいだの宇宙空間には、大量のダークマターがあるはずです (図1)。つまり、原始ブラックホールがダークマターであれば、沢山のブラックホールが存在することになるはずです。

(図1: 我々から約 260 万光年の距離にあるアンドロメダ銀河と天の川銀河の位置関係の概念図。アンドロメダ銀河も天の川銀河のような渦巻き銀河です。星が密集している領域 (銀河中心のバルジとバルジを囲む円盤に相当。直径にして約3万光年) に比較して、半径で約 10 倍以上の広がりでダークマターが分布していると考えられています。このように、我々 (地球) とアンドロメダ銀河の間には大量のダークマターが存在し、ダークマターが原始ブラックホールであれば、原始ブラックホールが多数存在すると考えられます。(クレジット:Kavli IPMU))

本研究チームは、光を出さないブラックホールの存在を検証するために、重力レンズ効果に着目しました。この重力レンズは次のような観測現象です。原始ブラックホールがアンドロメダ銀河の星の手前を横切ったとき (原始ブラックホールとアンドロメダ銀河の星が視線方向にほぼ一直線上に並んだとき)、その星に対して原始ブラックホールは重力レンズ効果を引き起こします (図2)。

つまり、空の上で原始ブラックホールがアンドロメダ銀河の星に近づくときには、その星は明るく見え、ブラックホールが遠ざかるときには暗くなるという、星の明るさが特徴的な時間変化を示すことになります。月質量程度の原始ブラックホールの場合は、天球上のアンドロメダ銀河の星とブラックホールの位置関係、あるいはブラックホールの速度に従って、星の明るさの時間変化は典型的に 10 分から数時間にかけて起こります。これは、変光星など明るさが変化する通常の星と比較して、短い時間変動です。この重力レンズ効果では、星の多重像を分解して観測できず、一つの星が明るさだけ変化するように見える現象なので、重力マイクロレンズ効果とも呼ばれます。

(図2: マイクロ重力レンズの概念図。上図は、すばる望遠鏡 HSC で観測されたアンドロメダ銀河の画像に、原始ブラックホールによる重力レンズ現象の想像図 (銀河中心から左側で明るくなっている星) を描き加えたもの。地球とアンドロメダ銀河のあいだの宇宙空間に存在するかもしれない原始ブラックホールが、アンドロメダ銀河の星の前を横切った場合、重力レンズ効果が引き起こされます (下図が説明図)。原始ブラックホールが近づくときには、背景にあるアンドロメダ銀河の星は明るくなって観測され、遠ざかるときには暗くなって観測されます。つまり、その星は明るさが時間変動する天体として区別することができます。ブラックホールの大きさは観測できないので、時間変動する星の明るさのみが観測されます。(クレジット:Kavli IPMU))

しかし、重力レンズ効果は非常に稀な現象で、滅多に起こりません。それでも、アンドロメダ銀河の多数の星を観測し、また地球とアンドロメダ銀河の間の広大な空間には大量のダークマター、つまり多数の原始ブラックホールが存在すれば、重力マイクロレンズが起こる確率は非常に高いはずです。この重力マイクロレンズ効果の探索には、HSC の広視野とすばる望遠鏡の口径 8.2 メートルの集光力が威力を発揮しました。HSC の広視野はアンドロメダ銀河全体 (星が分布する領域) を一度に見渡すことができます (図2上)。また、すばる望遠鏡の高い集光力により、90 秒の短い露出時間でもアンドロメダ銀河の個々の星からのわずかな光を捕らえ、約 9000 万個の星を同時測定できました。

本研究チームは、この重力マイクロレンズの現象を見つけるために、2014年の11月23日の快晴の夜に、約7時間にわたり約2分間隔で約 190 枚のアンドロメダ銀河の連続画像を HSC で取得しました。その画像を詳しく解析し、明るさが変化している星を探したところ、約 15,000 個もの時間変動する星を発見することができました。さらに、その時間変動する星から、重力マイクロレンズ効果が予言する明るさの時間変動と一致する天体、つまり重力レンズ効果の候補天体を探しました。その結果、ダークマターが原始ブラックホールである場合は 1,000 個程度の重力レンズ効果を発見できるという予言に対して、たった1個だけの重力マイクロレンズ候補星を見つけました (図3)。これが本当の原始ブラックホールの重力マイクロレンズ効果であれば大発見となることから、追観測が待たれます。逆に、たった1個の重力レンズ候補天体しかなかったということは、これが本当の原始ブラックホールであったとしても、原始ブラックホールの総量はダークマターの約 0.1% 程度の質量にしか寄与していないことになります。

(図3: 今回の HSC によるアンドロメダ銀河のデータから見つけた、たった一つの原始ブラックホールによる重力マイクロレンズ効果の候補天体。横軸は2014年11月23日の観測開始時間からの時間 (秒単位)、縦軸は候補天体の明るさ。観測開始から約 14,000 秒 (約4時間) 後に星が徐々に明るくなり、約 17,000 秒後 (約4時間40分後)に最大の明るさになり、その後徐々に暗くなった (元の星の明るさに戻った) ことを示します。実線は、この観測結果を再現する重力マイクロレンズ効果の予言。上の画像は、候補天体の画像。左から右にかけて、候補天体の明るくなる前の画像、明るくなった後の画像、その2つの画像の差分画像 (明るさが変わらないまわりの星は消えています)。明るさの変化した星の明るさ変化のみが示されており、差分画像から明るさ変化した天体が点源 (星) であること (不正確な解析による系統誤差、間違いではないこと) を示しています。(クレジット:Niikura et al.))

そして本研究により、ダークマターが原始ブラックホールである可能性を検証しました (図4)。具体的には、太陽質量の 10 億分の1 (月質量の 30 分の1程度) の軽い原始ブラックホールがダークマターであるシナリオを初めて棄却しました。一方、今回の観測では、太陽質量の 1-10 兆分の1程度の原始ブラックホールがダークマターである可能性は棄却できませんでした。今回の成果は天文学だけでなく、 ☀ 素粒子物理学にも影響を与える成果です。

今後、本国際共同研究チームは、アンドロメダ銀河をHSCでさらに観測し、時間変動天体、原始ブラックホールの重力マイクロレンズ効果の探索研究を発展させる予定です。例えば、米国のレーザー干渉計重力波天文台LIGO で観測されたブラックホールが原始ブラックホールかどうか調べようとしており、更なる成果が期待されます。

(図4: オレンジ色の塗られた領域は、本研究の重力マイクロレンズ効果の探索から得られた、原始ブラックホールの存在量の制限 (塗られた領域は許されない領域)。横軸は原始ブラックホールの質量 (下側の数値の単位はグラム (g)、上側の数値は太陽質量の単位)、縦軸は天の川銀河とアンドロメダ銀河のあいだに存在するダークマターの総量に対する原始ブラックホールの質量比。縦軸が1 (10 の0乗) の場合は、すべてのダークマターが原始ブラックホールである場合に対応します。他のグレーの領域は他の観測による制限。本研究のたった1晩の HSC のデータを使った解析から、NASA のケプラー衛星の2年間のデータよりも厳しい制限が得られたのが分かります。(クレジット:Niikura et al.))

本研究成果は、英国の天文学誌『ネイチャー・アストロノミー 』に2019年4月1日付でオンライン出版されました (Hiroko Niikura, Masahiro Takada, Naoki Yasuda, Robert H. Lupton, Takahiro Sumi, Surhud More, Toshiki Kurita, Sunao Sugiyama, Anupreeta More, Masamune Oguri, Masashi Chiba, "Microlensing constraints on primordial black holes with Subaru/HSC Andromeda observations")。また本研究は科学研究補助金 (番号 15H05887, 15H05892, 15H05893, 15K21733, 23340061, 26610058, 15H03654) によるサポートを受けています。

② 素粒子物理学 、wikipedia

粒子物理学(そりゅうしぶつりがく、英: particle physics)は、物質の最も基本的な構成要素(素粒子)とその運動法則を研究対象とする物理学の一分野である。

大別して素粒子論(素粒子理論)と素粒子実験からなる。また実証主義、還元主義に則って実験的に素粒子を研究する体系を高エネルギー物理学と呼ぶ。 粒子加速器を用い、高エネルギー粒子の衝突反応を観測することで、主に研究が進められることから、そう命名された。しかしながら、現在、実験で必要とされる衝突エネルギーはテラ電子ボルトの領域となり、加速器の規模が非常に大きくなってきている。将来的に建設が検討されている国際リニアコライダーも建設費用は一兆円程度になることが予想されている。また、近年においても、伝統的に非加速器による素粒子物理学の実験的研究が模索されている。

何をもって素粒子とするのかは時代とともに変化してきており、立場によっても違い得るが現在の標準理論の枠組みにおいては、物質粒子として6種類のクォークと6種類のレプトン、力を媒介する粒子としてグルーオン、光子、ウィークボソン、重力子(グラビトン)、さらにヒッグス粒子等が素粒子だと考えられている。超弦理論においては素粒子はすべて ★(ひもともいう)の振動として扱われる。

※ インターネットで探して、東北大学のひも理論の公開セミナーの講義を聞いたので すが、ひもが凡太郎の頭の中でこんがらがって、ほとんど判りませんでした。