北海道神宮

北海道神宮周辺には毎週自家用車で3~4往復しているのだが、昨年11月末に初めて参拝した

東駐車場の奥に鳥居が見えてくる。訪れた2・3日前にまとまった雪が降っていた

第三鳥居

鳥居を進むと左と右に道が分かれる

人が多く歩いている痕跡のある左方向を無難に選択する

皇軍全勝祈祷之碑(日清戦争)

第二鳥居

正面から撮す。背後は北1条通りに面していて交通量も多い

表参道。遠くに神門が見える

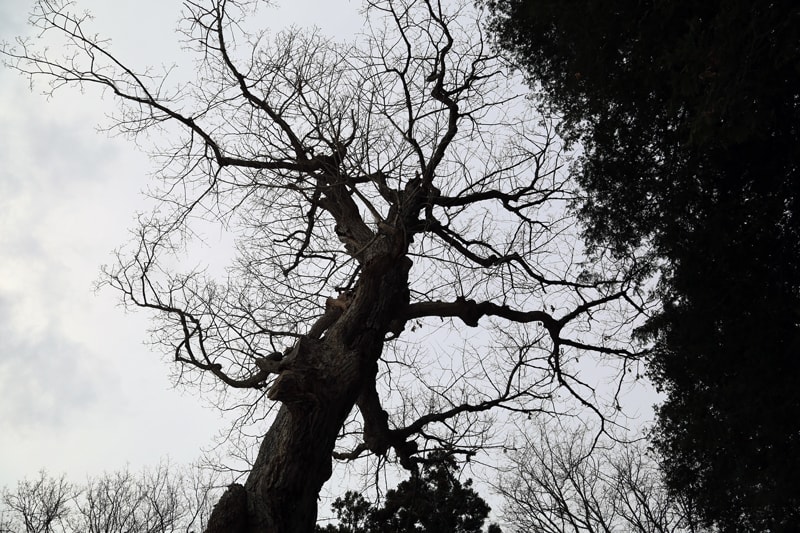

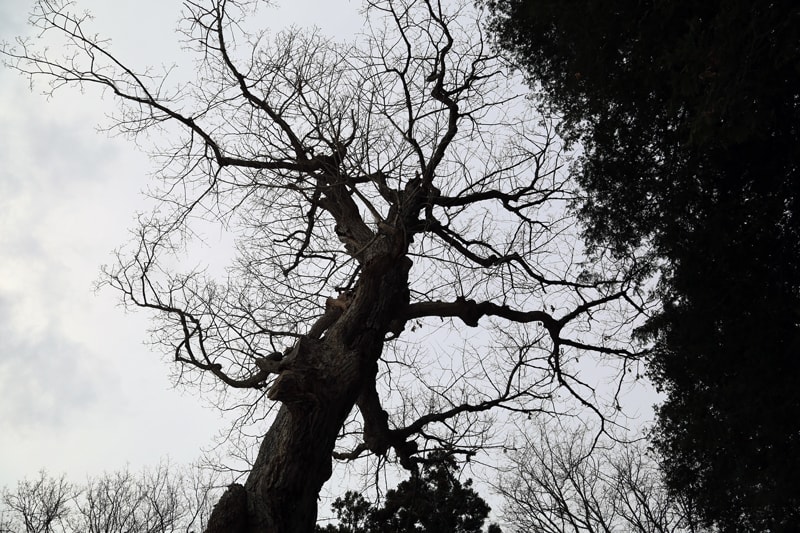

表参道を左に折れると神宮の桜の木々があるが、冬ではその気配さえ感じることはできない

例年北海道の開花は5月のGW頃になる

ソメイヨシノ、ヤエザクラ、エゾヤマザクラの三種類が咲き乱れるようだが、私は見たことがない

表参道を進むと神門の姿がはっきり目に入ってくる

島義勇の像

明治2年、当時「蝦夷地」等と呼ばれていた北海道は、「北海道」と名づけられた

同年の9月1日に、明治天皇の詔により、北海道の開拓・発展の守護神として、大国魂神・大那牟遅神・少彦名神の三柱の神々(開拓三神)が鎮斎された

開拓判官「島義勇」は三神の御霊代を背負って三神を鎮斎する社地を円山に定めた

銅像は往時の勇姿を再現したもの

手水舎

日本各地の神社に共通するところだが乱れがない

祓所

神門

この日は平日ではあったが、若い女性と外国人観光客が多かった

これまで各地の神社を参拝してきたが、この注連縄の形は初めてだ

私の大先輩が発行している「趣味悠々新聞」の記事を読むと、縄はねじれがなく、中央が太くなっていて、米俵が二俵載っている

重さは400Kg、太さは2.5mあるそうだ

「フラヌイ大注連縄」といい、フラヌイとはアイヌ語の富良野で、作っているのも、中富良野俵神輿同志会だそうだ

昭和34年、まだ札幌神社と呼ばれているときの90年祭大式典にあたり、神門に第1回の大注連縄を奉納

それ以来続いており4年に一度、新調されている

拝殿

参拝者が多く、人の入らないこの写真を撮るのに粘り強く待った

昭和39年10月5日、明治天皇が御増祀となり「北海道神宮」と改称された

西回廊周辺の風景。神社には巫女の姿を欠かすことができない

少し離れた場所から拝殿を臨む

神門を後にする

神門を背に表参道の風景

撮影 平成27年11月30日

北海道神宮周辺には毎週自家用車で3~4往復しているのだが、昨年11月末に初めて参拝した

東駐車場の奥に鳥居が見えてくる。訪れた2・3日前にまとまった雪が降っていた

第三鳥居

鳥居を進むと左と右に道が分かれる

人が多く歩いている痕跡のある左方向を無難に選択する

皇軍全勝祈祷之碑(日清戦争)

第二鳥居

正面から撮す。背後は北1条通りに面していて交通量も多い

表参道。遠くに神門が見える

表参道を左に折れると神宮の桜の木々があるが、冬ではその気配さえ感じることはできない

例年北海道の開花は5月のGW頃になる

ソメイヨシノ、ヤエザクラ、エゾヤマザクラの三種類が咲き乱れるようだが、私は見たことがない

表参道を進むと神門の姿がはっきり目に入ってくる

島義勇の像

明治2年、当時「蝦夷地」等と呼ばれていた北海道は、「北海道」と名づけられた

同年の9月1日に、明治天皇の詔により、北海道の開拓・発展の守護神として、大国魂神・大那牟遅神・少彦名神の三柱の神々(開拓三神)が鎮斎された

開拓判官「島義勇」は三神の御霊代を背負って三神を鎮斎する社地を円山に定めた

銅像は往時の勇姿を再現したもの

手水舎

日本各地の神社に共通するところだが乱れがない

祓所

神門

この日は平日ではあったが、若い女性と外国人観光客が多かった

これまで各地の神社を参拝してきたが、この注連縄の形は初めてだ

私の大先輩が発行している「趣味悠々新聞」の記事を読むと、縄はねじれがなく、中央が太くなっていて、米俵が二俵載っている

重さは400Kg、太さは2.5mあるそうだ

「フラヌイ大注連縄」といい、フラヌイとはアイヌ語の富良野で、作っているのも、中富良野俵神輿同志会だそうだ

昭和34年、まだ札幌神社と呼ばれているときの90年祭大式典にあたり、神門に第1回の大注連縄を奉納

それ以来続いており4年に一度、新調されている

拝殿

参拝者が多く、人の入らないこの写真を撮るのに粘り強く待った

昭和39年10月5日、明治天皇が御増祀となり「北海道神宮」と改称された

西回廊周辺の風景。神社には巫女の姿を欠かすことができない

少し離れた場所から拝殿を臨む

神門を後にする

神門を背に表参道の風景

撮影 平成27年11月30日