訪問日 令和2年9月26日

黄檗山 萬福寺

天王殿を出ると正面に見えるのが「大雄寶殿(だいおうほうでん)」

左側の堂宇から回ってみる

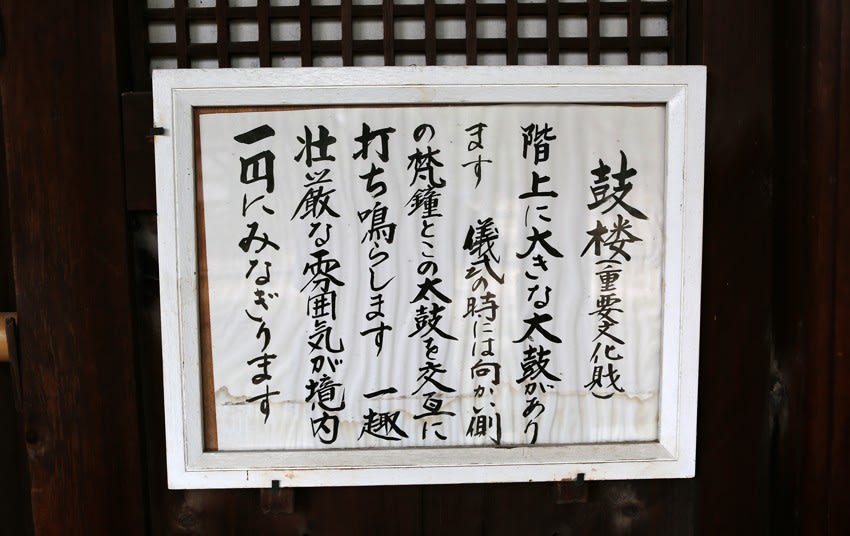

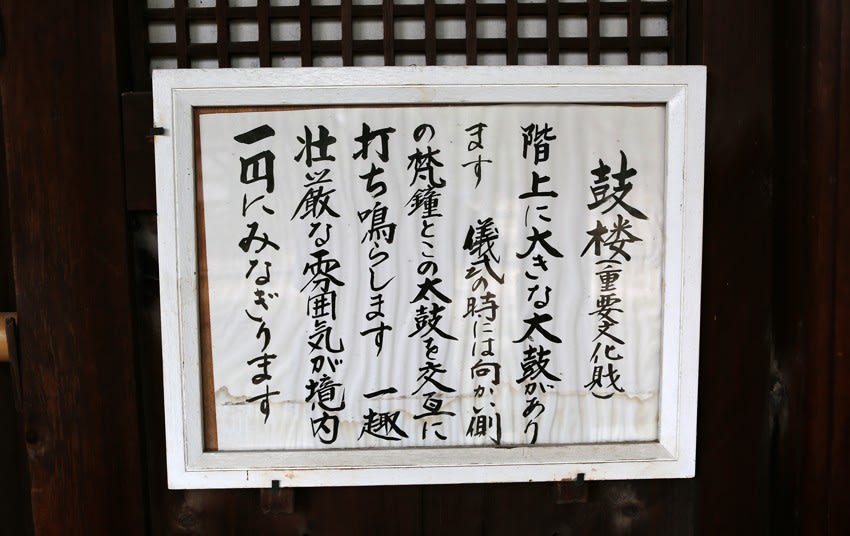

鼓楼(重要文化財)

延宝7年(1679年)に信夢善士が建立。重層入母屋造、本瓦葺

鐘楼と対称位置に建ち、階上に太鼓を置く

朝5時開静、夜9時の開枕に鐘楼の大鐘と鼓楼の太鼓をもって、時刻と消灯、起居動作の始終を知らせる

また、賓客来山の時に鐘鼓交鳴して歓迎を表す

祖師堂(重要文化財)

寛文9年(1669年)、今津浄水居士が建立

伽藍堂と対称位置に建ち、中国禅宗の祖である達磨の像「達磨大師坐像」と、歴代管長の位牌を安置

達磨大師坐像

寛文3年(1663年)造立。木造、像高166.5cm

禅堂(重要文化財)

寛文3年(1663年)建立。単層入母屋造、本瓦葺

斎堂と対称位置に建つ坐禅堂である

額「選佛場」は隠元筆

選佛とは、仏祖となるべき師を鍛錬抽出すること。転じて、座禅修行の意で、選佛場は禅堂の異称である

大雄寶殿(重要文化財)

黄檗宗では、釈迦牟尼仏を奉仕する仏殿を大雄宝殿または大雄殿と呼ぶ

萬福寺の「本堂」であり、最大の伽藍

日本では唯一最大のチーク材を使った歴史的建造物

上層の額「大雄寶殿」は隠元書

額「萬徳尊」は木庵性瑫書

すべての徳を備えた尊い人物という意味で、釈迦を指す

釈迦如来坐像(中尊)

摩訶迦葉(まかかしょう)と阿難陀(あなんだ)の両尊者が脇侍として安置されている

本尊:釈迦如来坐像

京大仏師兵部作、寛文9年(1669)造立、木造、像高250cm

十八羅漢像

従来の鎌倉、室町の十六羅漢に、「慶友(けいゆう)尊者」と「賓頭蘆(びんずる)尊者」を加えた十八羅漢

明代寺院の形式を受け継ぎ、中国、台湾に現存する大雄宝殿と同じになっている

清の仏師・范道生作、寛文3年(1663年)造立。木造、像高各130.0cm前後

陸奥国白河藩主本多忠平が、母の菩提を弔うために兄弟と共に寄進したもの

「賓頭蘆(びんずる)尊者」

有名な「羅睺羅尊者(らごらそんじゃ)」像

両手で胸を切り開き、その中に仏顔が見えるという奇抜な像容

「慶友(けいゆう)尊者」

納骨堂

法堂(重要文化財)

寛文2年(1662年)建立 一重入母屋造 棧瓦葺

禅寺における主要伽藍のひとつで説法を行う場所

獅子吼とは、百獣の王である獅子が一度咆哮すれば百獣全てが従うことに喩えて、釈迦の説法を指す

出身大学の寮歌に「世に先駆けて 獅子吼する」の一節にあり、私の好きな仏教用語だ

東方丈(重要文化財)

寛文3年(1663年)建立

部屋に「照顧脚下」の木札が置かれている

他人にとやかく言う前に、まず自分自身を見つめ直せという戒めのことば

斎堂(重要文化財)

高脚飯台と腰掛があり、萬福寺僧衆の食堂

「開梆(かいぱん)」

叩いて食事や法要など日常の行事・儀式の刻限を知らせるための法器であり、木魚の原型といわれている

額「禅悦堂」は木庵書

「雲版(うんぱん)」

朝と昼の食事と朝課の時に打つもの 青銅製で寛文元年の銘

駐車場に戻る前に、印象に残っている「弥勒菩薩(布袋)坐像」のお腹を目に焼き付ける

三門へと続く参道

最後に「境内図」 注意深く回ったつもりだが、見逃している所もある

撮影 令和2年9月26日

黄檗山 萬福寺

天王殿を出ると正面に見えるのが「大雄寶殿(だいおうほうでん)」

左側の堂宇から回ってみる

鼓楼(重要文化財)

延宝7年(1679年)に信夢善士が建立。重層入母屋造、本瓦葺

鐘楼と対称位置に建ち、階上に太鼓を置く

朝5時開静、夜9時の開枕に鐘楼の大鐘と鼓楼の太鼓をもって、時刻と消灯、起居動作の始終を知らせる

また、賓客来山の時に鐘鼓交鳴して歓迎を表す

祖師堂(重要文化財)

寛文9年(1669年)、今津浄水居士が建立

伽藍堂と対称位置に建ち、中国禅宗の祖である達磨の像「達磨大師坐像」と、歴代管長の位牌を安置

達磨大師坐像

寛文3年(1663年)造立。木造、像高166.5cm

禅堂(重要文化財)

寛文3年(1663年)建立。単層入母屋造、本瓦葺

斎堂と対称位置に建つ坐禅堂である

額「選佛場」は隠元筆

選佛とは、仏祖となるべき師を鍛錬抽出すること。転じて、座禅修行の意で、選佛場は禅堂の異称である

大雄寶殿(重要文化財)

黄檗宗では、釈迦牟尼仏を奉仕する仏殿を大雄宝殿または大雄殿と呼ぶ

萬福寺の「本堂」であり、最大の伽藍

日本では唯一最大のチーク材を使った歴史的建造物

上層の額「大雄寶殿」は隠元書

額「萬徳尊」は木庵性瑫書

すべての徳を備えた尊い人物という意味で、釈迦を指す

釈迦如来坐像(中尊)

摩訶迦葉(まかかしょう)と阿難陀(あなんだ)の両尊者が脇侍として安置されている

本尊:釈迦如来坐像

京大仏師兵部作、寛文9年(1669)造立、木造、像高250cm

十八羅漢像

従来の鎌倉、室町の十六羅漢に、「慶友(けいゆう)尊者」と「賓頭蘆(びんずる)尊者」を加えた十八羅漢

明代寺院の形式を受け継ぎ、中国、台湾に現存する大雄宝殿と同じになっている

清の仏師・范道生作、寛文3年(1663年)造立。木造、像高各130.0cm前後

陸奥国白河藩主本多忠平が、母の菩提を弔うために兄弟と共に寄進したもの

「賓頭蘆(びんずる)尊者」

有名な「羅睺羅尊者(らごらそんじゃ)」像

両手で胸を切り開き、その中に仏顔が見えるという奇抜な像容

「慶友(けいゆう)尊者」

納骨堂

法堂(重要文化財)

寛文2年(1662年)建立 一重入母屋造 棧瓦葺

禅寺における主要伽藍のひとつで説法を行う場所

獅子吼とは、百獣の王である獅子が一度咆哮すれば百獣全てが従うことに喩えて、釈迦の説法を指す

出身大学の寮歌に「世に先駆けて 獅子吼する」の一節にあり、私の好きな仏教用語だ

東方丈(重要文化財)

寛文3年(1663年)建立

部屋に「照顧脚下」の木札が置かれている

他人にとやかく言う前に、まず自分自身を見つめ直せという戒めのことば

斎堂(重要文化財)

高脚飯台と腰掛があり、萬福寺僧衆の食堂

「開梆(かいぱん)」

叩いて食事や法要など日常の行事・儀式の刻限を知らせるための法器であり、木魚の原型といわれている

額「禅悦堂」は木庵書

「雲版(うんぱん)」

朝と昼の食事と朝課の時に打つもの 青銅製で寛文元年の銘

駐車場に戻る前に、印象に残っている「弥勒菩薩(布袋)坐像」のお腹を目に焼き付ける

三門へと続く参道

最後に「境内図」 注意深く回ったつもりだが、見逃している所もある

撮影 令和2年9月26日