訪問日 令和5年10月19日

2023年秋 放浪の旅(19日目)秋田県

道の駅「象潟」

この道の駅は、日本海に沈む夕陽を眺めながら優雅に入浴できる施設が併設されている

芭蕉縁の地でもある

坩満寺・九十九島(秋田県にかほ市象潟町象潟島2)

元禄2年(1689年)に、松尾芭蕉が訪れている

「おくのほそ道」のなかで「九十九島(つくもじま)」と呼ばれた当時の象潟(きさかた)の景観を絶賛している

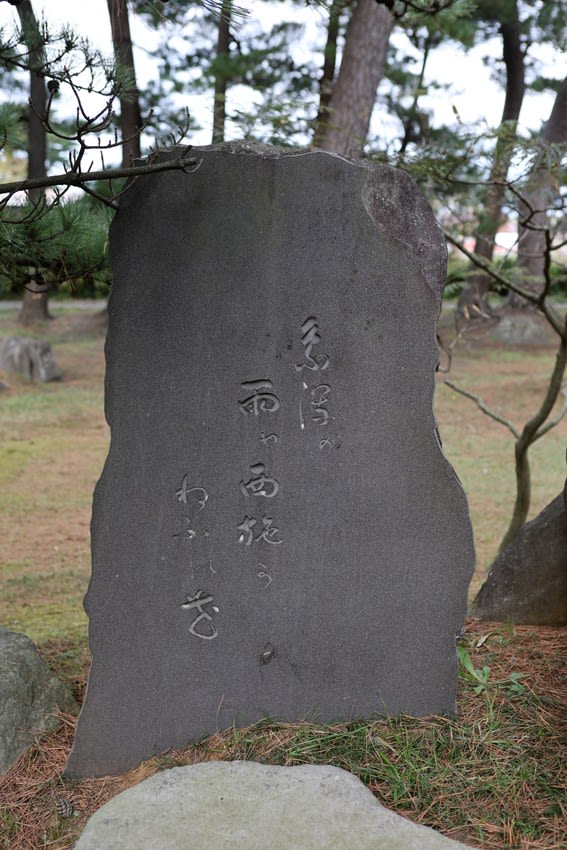

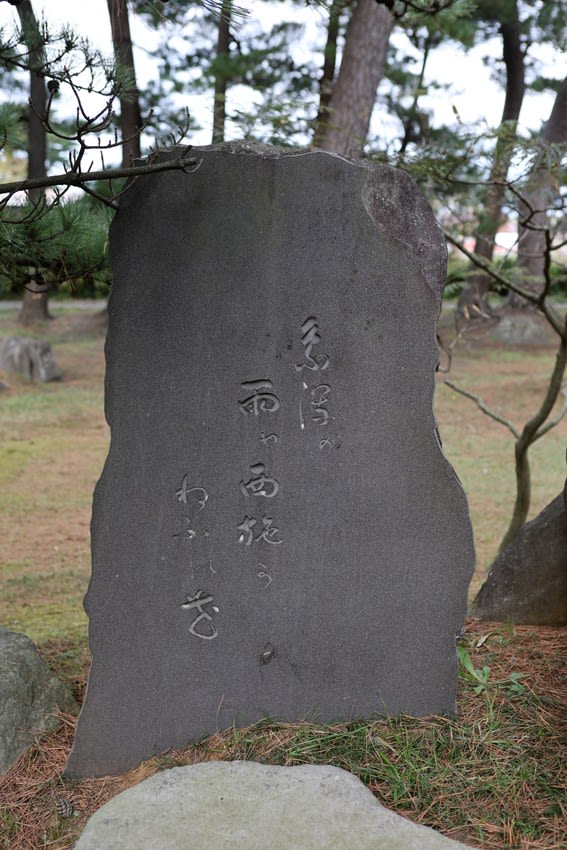

芭蕉は、中国の悲劇の美女西施(せいし)を思い浮かべ

「象潟や 雨に西施が ねぶの花」と詠んでいる

「九十九島」巡りは過去に2.3kmコースを歩いたことがある

今はこのような景観だが、芭蕉が訪れたときは無数の小島が浮かぶ入り江だった

文化元年(1804年)の大地震(象潟地震)で干潟に変わった

1.6kmの近道コースというのもあるが、

私の場合は200mほど歩いて戻ってくるという独自のコースを開発した

すっかり秋の気配だが、私の住む北海道の峠道では積雪だと連絡がきた

坩満寺参道

「山門」

この仁王像も格子という障害物があるため撮るのが難しくコンパクトカメラを使用していた

今回は普段使っているもので試してみた(成功)

太平山三吉神社(秋田県秋田市広面赤沼3-2)

白鳳2年(673年)5月、役の行者小角の創建の古社

額の社号は「太平山三吉神社」は東郷平八郎の筆

「拝殿」

桓武天皇延暦20年(801年)征夷大将軍坂上田村麻呂東夷征討の際、戦勝を祈願して堂宇を建立

北海道から福島まで北日本各地に祀られる三吉神社・太平山講・三吉講の総本宮

拝殿の彫刻を見入っているうちに、本殿を撮るのを忘れてしまった

霊峰太平山に奥宮 遙拝所

天徳寺(秋田県秋田市泉三嶽根10-1)

久保田藩(秋田藩)主佐竹家の菩提寺である

今回が二度目の訪問になる

総門 (重要文化財)

山門(重要文化財)

二重の金網の障害物がありなかなか手強い仁王像

目にピントが合っていないのが残念だ

本堂(重要文化財)

屋根の葺き替えが終わって綺麗になった

本堂前に沢山の木があったように記憶しているが、何もなくなっている

急に激しい横殴りの雨が降ってきた

山門で雨宿りをしながら、周辺を撮ってみる

工期終了が今年度となっている

この後も風を伴う激しい雨が降り、一時避難する

小降りになったときに車を数キロ走らせると、乾いた道路で降雨の形跡もなかった

撮影 令和5年10月19日

2023年秋 放浪の旅(19日目)秋田県

道の駅「象潟」

この道の駅は、日本海に沈む夕陽を眺めながら優雅に入浴できる施設が併設されている

芭蕉縁の地でもある

坩満寺・九十九島(秋田県にかほ市象潟町象潟島2)

元禄2年(1689年)に、松尾芭蕉が訪れている

「おくのほそ道」のなかで「九十九島(つくもじま)」と呼ばれた当時の象潟(きさかた)の景観を絶賛している

芭蕉は、中国の悲劇の美女西施(せいし)を思い浮かべ

「象潟や 雨に西施が ねぶの花」と詠んでいる

「九十九島」巡りは過去に2.3kmコースを歩いたことがある

今はこのような景観だが、芭蕉が訪れたときは無数の小島が浮かぶ入り江だった

文化元年(1804年)の大地震(象潟地震)で干潟に変わった

1.6kmの近道コースというのもあるが、

私の場合は200mほど歩いて戻ってくるという独自のコースを開発した

すっかり秋の気配だが、私の住む北海道の峠道では積雪だと連絡がきた

坩満寺参道

「山門」

この仁王像も格子という障害物があるため撮るのが難しくコンパクトカメラを使用していた

今回は普段使っているもので試してみた(成功)

太平山三吉神社(秋田県秋田市広面赤沼3-2)

白鳳2年(673年)5月、役の行者小角の創建の古社

額の社号は「太平山三吉神社」は東郷平八郎の筆

「拝殿」

桓武天皇延暦20年(801年)征夷大将軍坂上田村麻呂東夷征討の際、戦勝を祈願して堂宇を建立

北海道から福島まで北日本各地に祀られる三吉神社・太平山講・三吉講の総本宮

拝殿の彫刻を見入っているうちに、本殿を撮るのを忘れてしまった

霊峰太平山に奥宮 遙拝所

天徳寺(秋田県秋田市泉三嶽根10-1)

久保田藩(秋田藩)主佐竹家の菩提寺である

今回が二度目の訪問になる

総門 (重要文化財)

山門(重要文化財)

二重の金網の障害物がありなかなか手強い仁王像

目にピントが合っていないのが残念だ

本堂(重要文化財)

屋根の葺き替えが終わって綺麗になった

本堂前に沢山の木があったように記憶しているが、何もなくなっている

急に激しい横殴りの雨が降ってきた

山門で雨宿りをしながら、周辺を撮ってみる

工期終了が今年度となっている

この後も風を伴う激しい雨が降り、一時避難する

小降りになったときに車を数キロ走らせると、乾いた道路で降雨の形跡もなかった

撮影 令和5年10月19日