訪問日 令和3年5月31日

眼目山 護国殿 立山寺(りゅうせんじ)

眼目村は上市川扇状地の扇頂部平野および段丘上に位置し、咲花とも察花とも記された

慶長10年(1605年)3代藩主前田利常が巡視した際、眼目山立山寺の由緒を聞き、察花の字を「眼目」にしてサッカと読むようにしたといわれる

山号は眼目山(がんもくさん)で、町名の眼目(さっか)とは読み方が異なる

駐車場横の「境内図」を確認し総門周辺に移動する

総門

含蓄のある言葉が記されていた

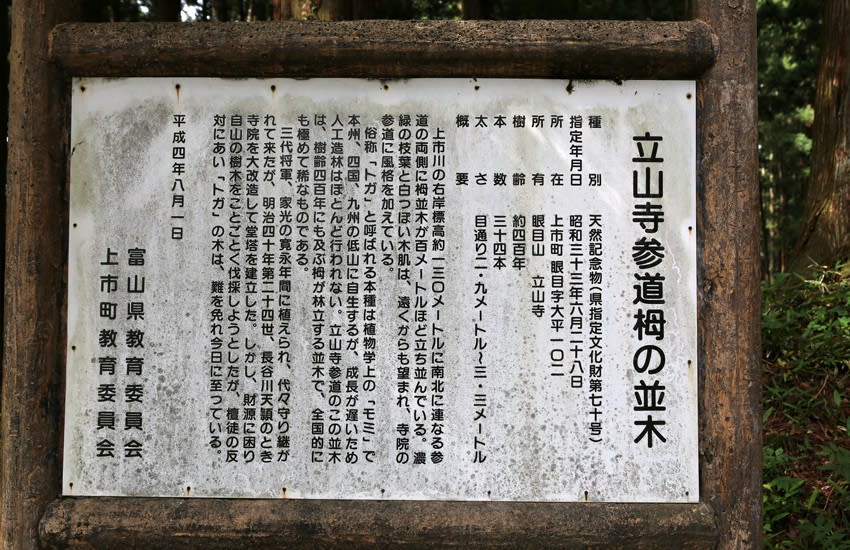

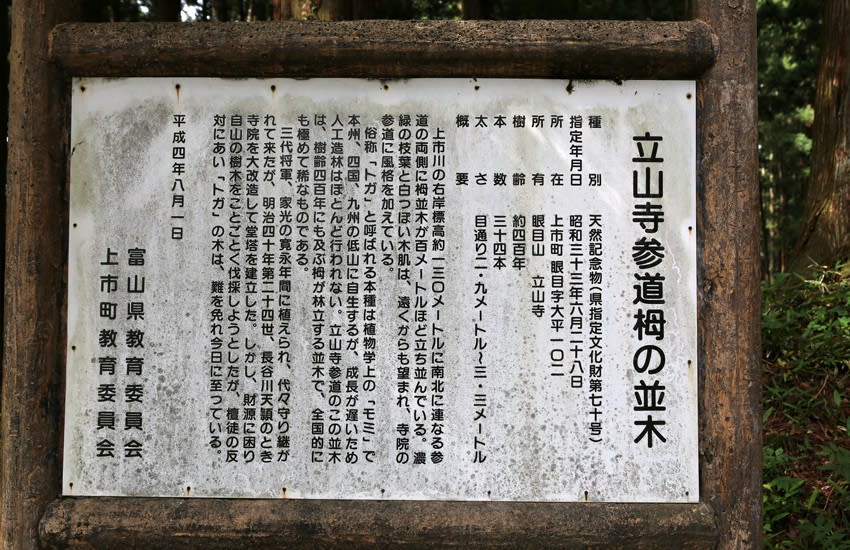

参道栂の並木(富山県指定天然記念物)

栂の木は北陸固有の呼称で、正式名称は樅(モミ)の木

總持寺祖院から三大将軍家光の寛永期、十六世拗山是越大和尚時代に植樹されたと伝えられる

300m続くという参道栂の並木を実際には歩いていない

この並木道を歩く人には下に駐車場がある

六地蔵

三門

三門は400年前、左甚五郎の作と伝えられている

中雀門

鐘楼

梵鐘は大戦中に搬出されたが、昭和21年11月に新しく具された

このような石で積まれた土台を初めて見た

正面に本堂

右側に庫裡

銀木犀(上市町指定天然記念物)

らかんまき

本堂

開山は建徳元年(1370年)曹洞宗大本山總持寺二代峨山紹碩禅師の高弟大徹宗令禅師

禅師が立山に詣で、座禅をしていると、樵(きこり)の姿となって立山権現が現れ立山山麓の小丘を指して「かの地は法要の所、到り見たまえ」と禅師を懇請した

寺院の建立を約束した夜、大豪雨となり上市川に数千の大木が流れついた

翌日より18名の大工(伽藍守護の18神将)が集まってきて、七堂伽藍の精舎が落成し眼目山立山寺と号した

昭和28年の火災の時伽藍から宝物を全部焼失

間口13間奥行き、13.5間の鉄骨コンクリート造りで復興

堂内にはいると寺の歴史と堂内の説明が音声で流れる

正面に本尊 釈迦牟尼如来、阿難尊者、迦葉尊者

右手に十二支守り本尊

普賢菩薩が辰年生まれの守り本尊

中央左右に十六羅漢

右手に観音堂

廻廊には33体の石佛観音像

千手千眼観自在菩薩(放光観音菩薩)

撮影 令和3年5月31日

眼目山 護国殿 立山寺(りゅうせんじ)

眼目村は上市川扇状地の扇頂部平野および段丘上に位置し、咲花とも察花とも記された

慶長10年(1605年)3代藩主前田利常が巡視した際、眼目山立山寺の由緒を聞き、察花の字を「眼目」にしてサッカと読むようにしたといわれる

山号は眼目山(がんもくさん)で、町名の眼目(さっか)とは読み方が異なる

駐車場横の「境内図」を確認し総門周辺に移動する

総門

含蓄のある言葉が記されていた

参道栂の並木(富山県指定天然記念物)

栂の木は北陸固有の呼称で、正式名称は樅(モミ)の木

總持寺祖院から三大将軍家光の寛永期、十六世拗山是越大和尚時代に植樹されたと伝えられる

300m続くという参道栂の並木を実際には歩いていない

この並木道を歩く人には下に駐車場がある

六地蔵

三門

三門は400年前、左甚五郎の作と伝えられている

中雀門

鐘楼

梵鐘は大戦中に搬出されたが、昭和21年11月に新しく具された

このような石で積まれた土台を初めて見た

正面に本堂

右側に庫裡

銀木犀(上市町指定天然記念物)

らかんまき

本堂

開山は建徳元年(1370年)曹洞宗大本山總持寺二代峨山紹碩禅師の高弟大徹宗令禅師

禅師が立山に詣で、座禅をしていると、樵(きこり)の姿となって立山権現が現れ立山山麓の小丘を指して「かの地は法要の所、到り見たまえ」と禅師を懇請した

寺院の建立を約束した夜、大豪雨となり上市川に数千の大木が流れついた

翌日より18名の大工(伽藍守護の18神将)が集まってきて、七堂伽藍の精舎が落成し眼目山立山寺と号した

昭和28年の火災の時伽藍から宝物を全部焼失

間口13間奥行き、13.5間の鉄骨コンクリート造りで復興

堂内にはいると寺の歴史と堂内の説明が音声で流れる

正面に本尊 釈迦牟尼如来、阿難尊者、迦葉尊者

右手に十二支守り本尊

普賢菩薩が辰年生まれの守り本尊

中央左右に十六羅漢

右手に観音堂

廻廊には33体の石佛観音像

千手千眼観自在菩薩(放光観音菩薩)

撮影 令和3年5月31日