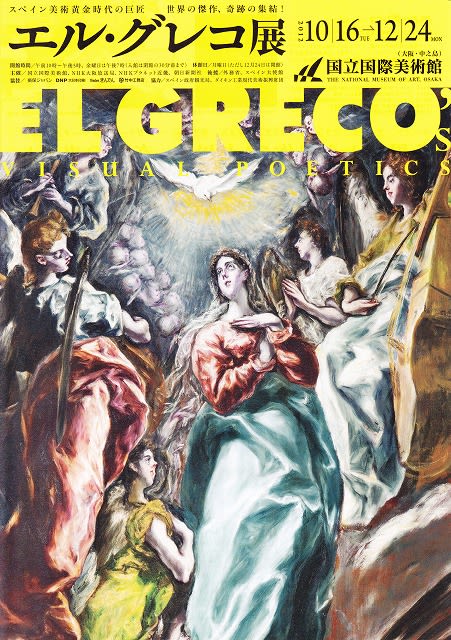

でも当日は私もちゃんと鑑賞モードに切り替えて(笑)、ポジティブな気持ちで出かけました。1時間もかからず駐車場に到着。すでに美術館前には50mぐらい列ができていました。その後も続々と人が押しかけてきて、最終は200mぐらいになっていたでしょうか。

寒空で待ったので体もかなり冷えてきましたが、ようやくオープン。解説のヘッドホンを借りて会場へ。当然混んでいましたが、どの展覧会でもそうですが、先に進むにつれて人の列もだんだんすいてきて、絵も見やすくなってきました。みなさん疲れてきて、壁際の椅子で休憩するなどしていました。

展示は第1章(第1章だけさらに2つに分かれています)から第4章まで大きく4つのテーマに沿って作品群が分けられていました。

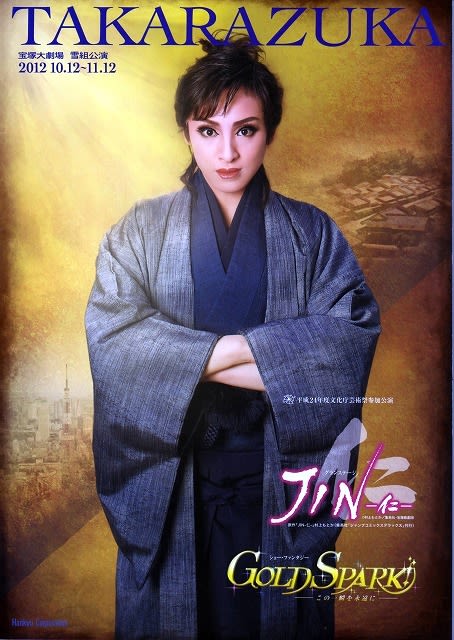

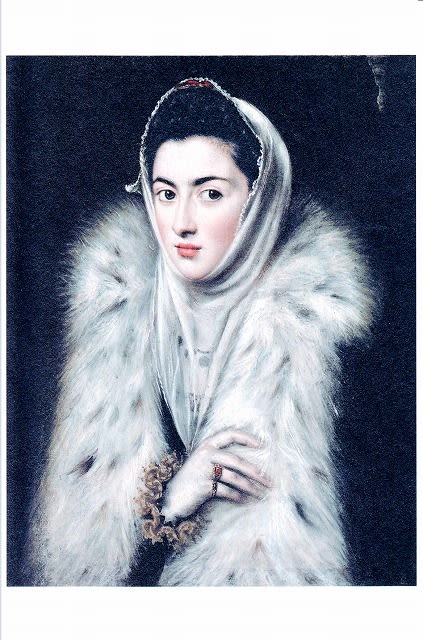

画家の初期の作品である肖像画群では、「白貂の毛皮をまとう貴婦人」が目を引きますね。エル・グレコは女性の肖像画はあまり描いていないとのことで貴重な作品ですが、美しい絵でした。緻密な描写と気品ある容姿が魅力的です。それまで目の落ちくぼんだ、痩せた男性の肖像画が並んでいたのでひときわ目立ちました。(絵葉書より)

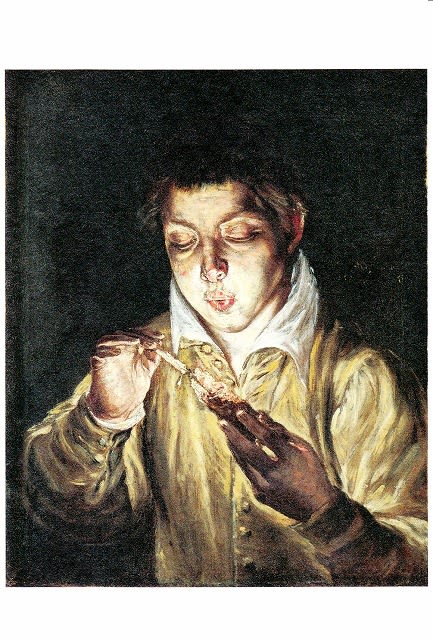

もうひとつ気に入ったのはこれです。↓「蝋燭に火を灯す少年」(絵葉書より)

ところでこの肖像画のパートを観ていて気が付いたのですが、エル・グレコ(←ギリシャ人を意味するイタリア語グレコにスペイン語の男性定冠詞エルがついたもので、本名はドメニコス・テオトコプーロスという長い名前です)はフェリペ二世やドン・カルロスと同世代人なんですね。またまた不勉強が暴露されます。でもそうとわかれば、にわかに絵にも親しみがわいてきました。(笑)

また、画家のもっとも活躍したところがトレドということで、これまた親しみを感じます。

でも、その大聖堂に行ったはずなのに、そこにあったはずの絵を覚えていないのも情けない話です。(笑)

(余談ですが、メリメの「トレドの真珠」は彼の得意とする短編の中でもピカイチですね。)

などと思ってさらによく絵を見ると、プラド美術館からの出展も多いのにも気づきました。

それで、帰宅してからパソコンの中の古い旅行の画像データを調べてみたら、出てきましたね~。

同時に、いかにそのとき真剣に見ていなかったのかということもよくわかりました。(笑)

(いずれも撮影自由なプラド美術館にて 2001/12/30)

「聖三位一体」

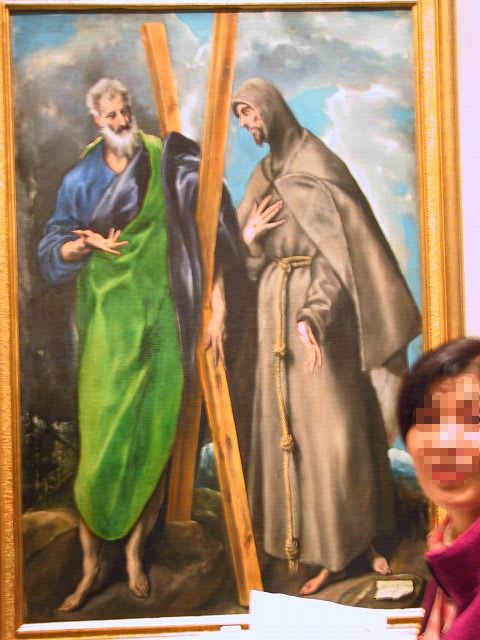

「聖アンデレと聖フランチェスコ」

「ラスメニナス」これはベラスケス

題名不明 これもエル・グレコではないですね

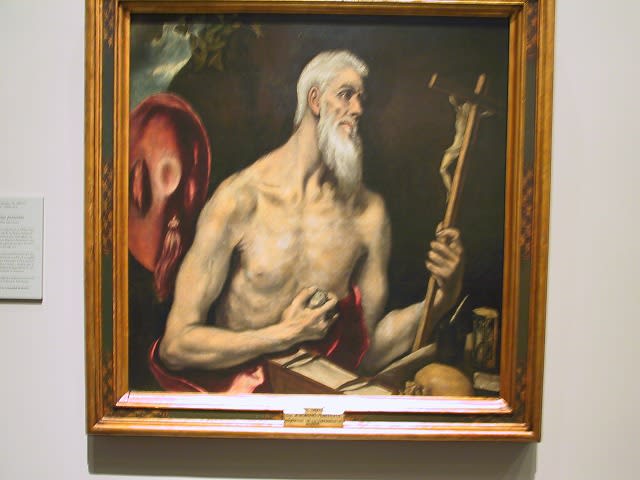

題名不明

しかし率直に言うと、やはりキリスト教徒ではない私たちにとっては、今回のエル・グレコ展の特に宗教画群は、それほど感銘を受けませんでした。いや、正しくはよく価値がわからなかったというべきでしょうか。

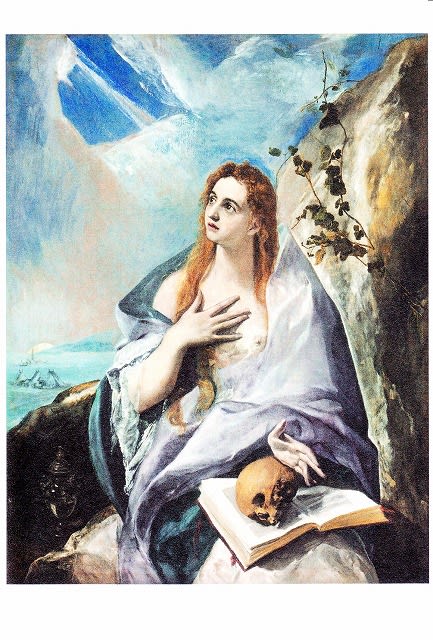

宗教画では、初期のこの作品が目に留まりました。↓「マグダラのマリア」(絵葉書より)

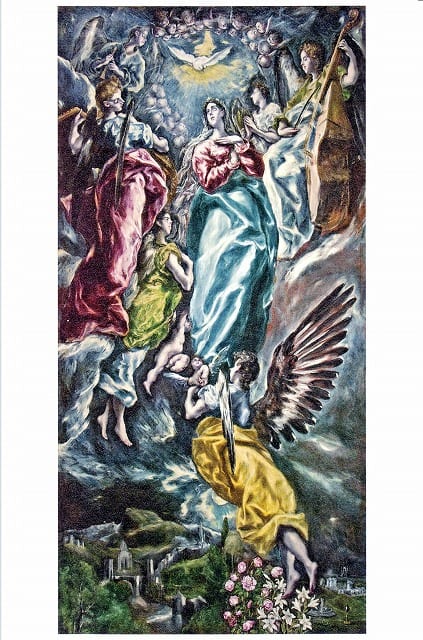

もちろん、構図の斬新さや、長身化した人体の描き方、インパクトのある色彩、建物に設置した際に最も効果的に見えるよう計算された画面配置など、当時の社会に与えた衝撃は理解できました。ダイナミックな画面構成はインパクトがあります。

その代表作が↓です。「無原罪のお宿り」(絵葉書より)

が、いかんせん主題が変わらないので、展示の全体としては、どれも同じような印象になってしまいます。

見終わって、B2の宮永愛子さんの「なかそら」という作品の展示を見に行きました。

常温で昇華してしまうナフタリンを素材として使用し、最初の造型が時間とともに変容するところをモチーフとして時間の流れを表現しているとのことですが、これはさらによくわかりませんでした、はい。

他のみなさんも同様なようで、足早に会場を去っていました。

最後にレストランで昼食。

ここは以前はけっこう入りにくい雰囲気と価格でしたが、いつの間にか店が代わっていて、ほとんどが850円のメニューになっていました。そのせいか繁盛していましたが、率直に言ってリピートは難しいですね。(笑)

一言でいうと、とにかく味が濃すぎます。隣のお客さんもそう言っていましたから、間違いないですね。(笑)

帰りも行きと同様道はすいていて、快調でした。

今回の教訓:

1.事前にできるだけ画家に関して調べておくこと。

2.早く出かけるよりも開館1時間過ぎあたりのほうが空いている場合がある。