Duo11の無線LANはIEEE 802.11nやIEEE 802.11 a/b/gなどの無線規格をサポートしていて、2.4GHz/5GHzの周波数帯に対応しています。速いです。

今回交換することにしたMS-1057の内蔵無線LANはIEEE 802.11 a/b/g規格です。遅いです。(笑)

MS-1057↓

インターフェースはMini PCI Expressです。

これで11nに対応している無線LANアダプタがあるのかインターネットで検索すると、ちゃんとありました。周波数帯も2.4GHz/5GHzの2バンド対応です。値段も2,000円超で手頃です。で、早速ポチッとしました。

数日後ゆうパックで送られてきました。薄い封筒のような紙袋を開けてビックリ。

取り出して静電気防止袋に入れられたままの状態で一目見て「しまった!間違えたか!」と思ったほど小さい商品です。

外形は26.80mm×30.00mmと、ほとんど切手サイズです。

もともとMS-1057はベアボーンキットで、無線LANもオプションだったので自分で装着したのですが、記憶ではこんなに小さいものではなかったはず。

よく確かめずに注文して失敗したかと思いましたが、改めてMS-1057の仕様を見てもMini PCI Expressとなっています。

まあ、合わなくても仕方がないかと思いつつ、パソコンを分解してみることにしました。

そして内蔵されていたものを取り出して比べてみたら、なんと古いものの半分の大きさでした。進歩していますね。

でも端子は同じ。まあ一安心です。(笑)

古いほうが大判の記念切手サイズ、小さいほうが普通の切手よりやや大きい程度です。

新しいものはアンテナ線の接続点が1つ増えて3つありますが、それぞれ白・灰・黒にマーキングされています。この色分けに従えばいいのだろうと(適当ですね)、パソコン内の灰と黒のアンテナ線を接続して、パソコンのコネクタに差し込みました。

しかしサイズが小さくなって、寸法が足らずLANカードがネジで固定できません。このLANカードは斜めに差し込んで、水平に倒してネジで固定していたのですが、新しい小さいカードの取り付け穴では固定しようがないのです。

なので、手元にあったハードディスクの部品を適当に切断したもので固定することにしました。といってもカードの端を押さえているだけですが。(笑) 抜けないようにビニールテープを貼りました。

同時にXpをインストールした内蔵ハードディスクも交換して、Windows7として使用することにしました。

やはりいつまでも古い環境にこだわらず、新しいものに慣れていかないといけませんからね。それとLANカードのドライバのインストールなどもはるかに7のほうが楽です。

元通り組み立てて、少しドキドキで電源オン。LANカードはあっけなく認識され、SSIDとパスワードを入力したら簡単につながりました。

そしてインターネットでいつものサイトなどを閲覧し、ローマ字変換防止のためマイクロソフトからMSIMEの2010などをダウンロード。

早くなりましたね~♪

これまでなかなかトップページが表示されなかった重いサイトもウソのようです。これは投資効果ありです。

iP7500やMP-640などのプリンタや周辺機器の設定など細々としたチューニングもルンルンで完了、このブログもMS-1057で書いています。

検索したら更に古いMini PCI規格でも2.4GHz/5GHz 2バンド対応で802.11a/b/g/n・300Mbps対応のものがあることが分かったので、ヨメさんのDynabook1610もレトロフィットする予定です。

今回痛感しましたが、ネットサーフィンには、CPUの速度よりまずネットワークアダプタの性能が効いてきますね。

これでNTTの新しいルーターが来れば、我が家のネット環境もようやく世間に追いつけそうです。![]()

12時半開演に合わせて10時過ぎに出発。道路は車も少なく、予定より早く10時45分に地下駐車場につきました。

12時開場のため、今回も入り口近くの珈琲館で早めの昼食にしました。

サンドイッチもおいしくコーヒーもよかったのですが、店内が禁煙ではないのが残念なところでした。

係員に案内されて席に行きましたが、19列で通路から上がる結構急な階段があり、ヨメさんは焦っていました。でも何とかたどり着いて一安心。

苦労の代わりに見通しの良い席だったので、後ろでも観劇は楽でした。

客席はほぼ満席。テーマゆえか、観客はどちらかといえばやや年齢構成が高めですが、けっこう若い人も多かったですね。

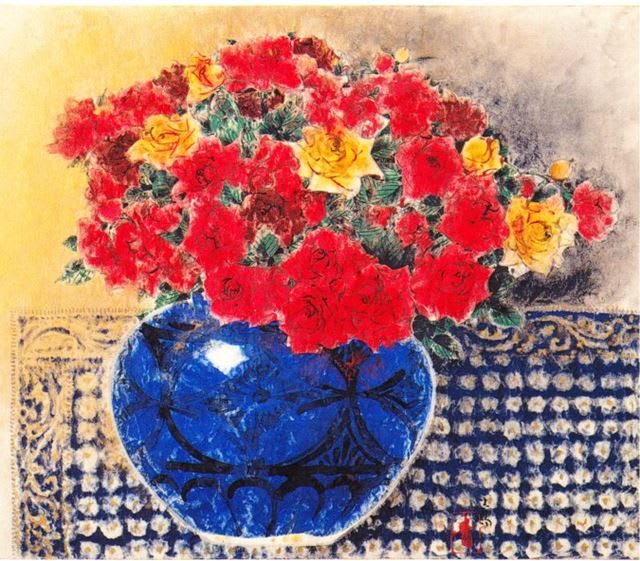

↓ロビーに飾られた花です。

今回観た『組曲虐殺』は「井上ひさし生誕77フェスティバル2012」として上演された8作品のフィナーレを飾るもので、本当にそれにふさわしい力作でした。

以前観た「藪原検校」や「芭蕉通夜船」もこのシリーズとして上演されたものです。

もともと「組曲虐殺」は、以前チケットが取れず観劇できなかった作品です。それが再演されると知って、去年10月にチケットをゲット、観劇を楽しみにしてきました。

しかしテーマが重いので、観劇には覚悟もいるなと思っていましたが、そこは井上ひさし、濃く深い内容を巧みに物語化し、舞台芸術として見事に昇華していました。

遺作となっただけあって、丹念な取材を活かして、重い内容を「月並みな悲劇(作者自身の弁)」とせずに、笑いあり涙ありの劇にまとめ上げた渾身の一作でした。今回も演劇の楽しさを十分に味わいながら、様々なことを感じさせてくれる井上ひさしワールド全開です。

「黙阿弥オペラ」から始まって、「キネマの天地」「藪原検校」「芭蕉通夜舟」と観てきた私たちですが、この「組曲虐殺」は別格の出来だと思いました。

舞台は大坂・道頓堀近くの島之内警察署取調室から始まります。

特高刑事の山本(山崎一)と古橋(山本龍二)が、黙秘して口を割らない小林多喜二(多喜二・井上芳雄)を取り調べているところから話は展開します。

その取り調べの過程から、登場人物のそれぞれの人生と時代背景が徐々に明かされていくところは無類のストーリーテラー・井上ひさしの面目躍如ですね。過酷な取り調べは象徴化した演出ですが、よく表現していました。

いつものことですが、とにかくセリフがすごいです。再演とはいえ、役者さん大変ですね。(笑)

キャストも先の3人以外でも、恋人瀧子役の石原さとみや、実姉役の高畑淳子、妻ふじ子役の神野三鈴などいずれも好演しています。なかでも高畑淳子と神野三鈴が印象に残りました。刑事役二人も味のあるいい演技でした。二人と姉の掛け合いになる最後の後日談の場面が救いですね。

物語は小林多喜二の29歳と四ヶ月の生涯を描いています。舞台はシンプルな装置で登場人物は先の6人だけ。

あと音楽はピアノのみですが、舞台の高いところでスポットライトを浴びながら演奏しているちょっと変わった演出でした。ピアニストは小曾根真で、音楽担当兼演奏だけに舞台と一体となった曲と演奏でした。

私の印象に残ったところでは、劇中の「絶望するには、いい人が多すぎる。」「希望を持つには、悪いやつが多すぎる。」どこかに「綱のようなものを担いで、絶望から希望へ橋渡しをする人がいないだろうか。‥いや、いないことはない」という歌詞です。

胸に響きました。

舞台の最後の曲「胸の映写機」にも心を打たれました。

物を書くとき、小賢しく頭でひねり出したものはダメ。心に響かない。でも全身で対象にぶつかって取っ組み合いをしたら、ひとりでに胸の中の映写機が回りだして、つぎつぎに文章が出来てくるといったセリフだったと思います。まあ作者の場合その映写機のスタートが遅いことでも有名ですが。(笑)

歌詞は、

「カタカタまわる 胸の映写機

ひとの景色を写し出す

たとえば一杯機嫌の桜の春を

パラソルゆれる 海辺の夏を

黄金の波の 稲田の秋を

布団も凍る 吹雪の冬を

ひとにいのちが あるかぎり

カタカタまわる 胸の映写機

カタカタカタ カタカタカタ」

でした。

ここには作者自身の創作態度が表れていますね。あの膨大なセリフは、対象に正面から取り組んだ末に、彼の胸の中からあふれ出てきたものだと思いました。

あと、拷問で殺されるとき、二度と筆を持てないようにとまず指を折られ、そのあと全身に無数にキリを突き立てられて死んだというところ。それを聞きながら、ビクトル・ハラのことを思い出していました。

ご存知の方も多いと思いますが、チリの国民的歌手ビクトル・ハラがチリのアジェンデ政権をクーデターで倒したピノチェト軍の兵士によって惨殺されたのは、小林多喜二虐殺のちょうど40年後の1973年です。

彼もギターを弾けないようにと指と腕を折られた後、多数の銃弾を浴びて殺されました。

当時私は、クーデター軍に自ら銃を執って抵抗したアジェンデ首相の非業の死と、ビクトル・ハラの無残な殺され様に、やり場のない憤りを覚えたものでした。「ベンセレーモス」や「耕す者への祈り」を歌うビクトル・ハラの歌声とギターの演奏は今も鮮やかに耳に残っています。

でも、事件後40年を経て、チリの出来事には救いが出てきています。

以下はそれを報じた記事です。

---------------------------------------------------------------------

チリ人気歌手殺害で軍人訴追

1973年のクーデターで拷問 腕折り多数の銃弾

2012.12.29 20:07 産経ニュース[国際]

【リオデジャネイロ共同】チリ司法当局は1973年にアジェンデ社会主義政権を倒したピノチェト元大統領による軍事クーデター直後、国民的歌手ビクトル・ハラを見せしめで拷問、殺害したとして殺人罪で当時の軍人8人を訴追した。地元メディアが28日伝えた。

クーデターによる混乱沈静化を狙った軍は73年9月、政権を支持していた共産党員で当時40歳のハラを拘束し、ギターを弾けないよう腕を折った後、多数の銃弾を浴びせて射殺した。軍政下の犯罪究明が進む中、人気歌手殺害についても約40年を経て解明に向かう。(共同)

---------------------------------------------------------------------

チリクーデター後40年、そして奇しくも多喜二虐殺から80年の今、チリでは事件の真相を糺す動きが始まっているのですね。

彼が虐殺されたチリ・スタジアムは、最近「ビクトル・ハラ・スタジアム」と改名され、2009年12月には、サンティアゴでミシェル・バチェレ大統領等の出席の下、公式の葬儀が行われました。

しかし日本ではどうでしょうか。

多喜二虐殺の責任者は昭和天皇によって勲章を授けられ、「治安維持法」が廃止された戦後も、一切罪に問われず、あるものは警察関係の要職を歴任し、あるものは東映の取締役に就任するなど、出世の道を歩み続けました。

日本では戦前も戦後も根本的なところでは何も変わらず継続されています。

中国の露骨な「言論統制」を日本のマスコミはこぞって批判していましたが、原発事故報道でも明らかなように、日本はもっとスマートに、もっと洗練された形で、巧妙に言論が統制されていると思います。わかりにくく、国民が統制に気づかないように仕組まれている分、深刻でもあると思います。

それだからこそ井上ひさしは、多喜二を今取り上げる意味を強く感じていたのでしょうね。劇中に出てくる当時の「契約工員」は、ほんの少し形を変えただけで今も横行していますね。

井上ひさし自身、父が多喜二と同じ罪で逮捕され、拷問の後遺症がもとで若くしてこの世を去っています。

自分の幼いころにこの世を去った父に対して、井上ひさしは自分が「綱のようなものを担いで、絶望から希望へ橋渡しをする人」にならなければと思ったのでしょう。その綱の一つが、この作品として結実したのだと思います。

そして彼の死後、今度は私たちにその綱が託されることになりました。

終了後スタンディングで拍手する間に、このとても重い綱が手渡されてしまったことを感じながら、劇場を後にしました。

未見の方は、機会があればぜひご覧になってください。おすすめです。![]()

久しぶりに買ったパソコンということで、いろいろいじくっていた私ですが、つまらないミスで、一からリカバリーをする羽目になってしまいました。(^^;)

アカウントの管理のミスですが、まあまだほとんどデータもなかったので無駄な抵抗はせずあっさりリカバリー。ちなみに工場出荷状態でのハードディスク(不信なSSDです)の使用状態を見たら、既に空き容量が128ギガのうちの70ギガ程度しかありません。

OSと、オフィス2010のホームアンドビジネスが使用している分と、リカバリー領域とかVAIO自体が使っている隠しパーティションがあったりするので、こんなものでしょうね。あとで8をProにアップしたらさらに少なくなりました。(^^;)

なので、データ用に外付けハートディスク(USB3.0)が必須ですね。

さて、VAIO Duo11への各種デバイスのインストールは、Windows7同様OS内臓のドライバが使えるので超簡単でした。

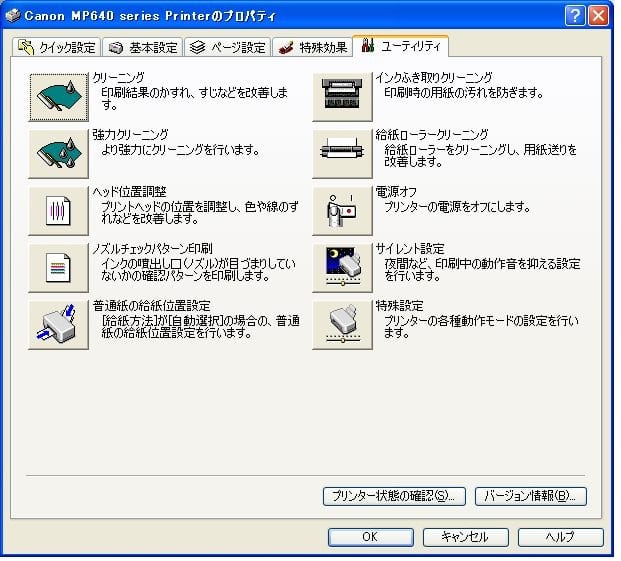

無線LAN上のプリンタ複合機・MP640も簡単に認識してくれ、即・使用可となりました。そのあと、もう1台あるプリンタ PIXUS iP7500の設定にかかりました。

これです。↓

このプリンタは2005年の秋に購入したもので、USB接続だけのシンプルな機種です。ご存知のとおり去年不調だったスイッチの修理をしたので、今は気持ちよく使用できています。今となっては大容量のインクカートリッジなので、年賀状などのカラー印刷に重宝しています。

ですが、このプリンタ、パソコンへのインストールにはちょっとした手順が必要です。というのは、購入してしばらくしてから、ノートパソコンでも使えるようにワイヤレスのプリントサーバーをつけたからです。

それがCG-WLFPSU2BDG。コレガの有線・無線の双方向通信対応プリントサーバーです。

双方向通信対応でないと印刷の進捗具合やインクタンクの情報などがわからず不便なので、この機種になりました。

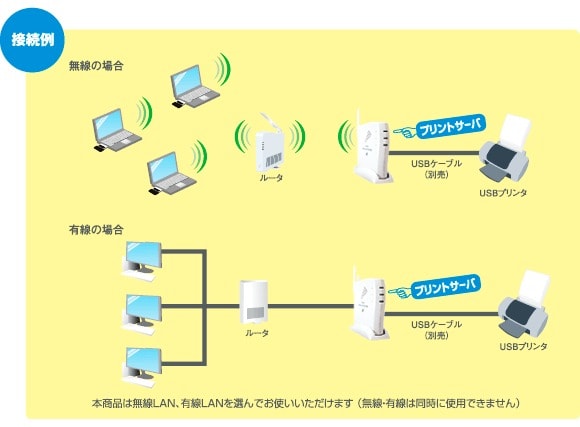

セッティングのイメージです。(コレガのホームページより)る

古い機種ですがプリントサーバー用ソフトはまだメーカーのサイトにあり、Windows8にも対応しているのでインストールそのものは簡単です。

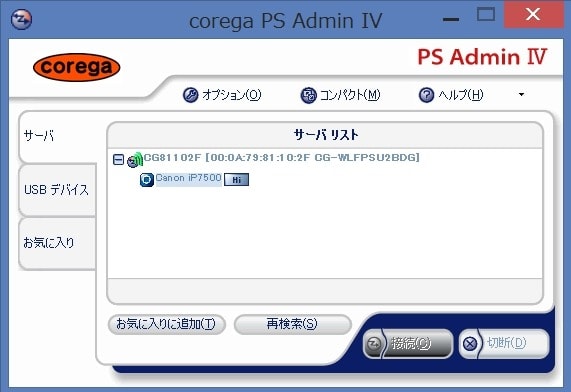

で、iP7500のインストール手順ですが、プリンタ電源オンのあとプリントサーバー付属のソフト「PS Admin IV」を立ち上げて、画面に表示されたプリンタを確認して接続ボタンをクリック。あとはプリンタのドライバーのインストールはOSが勝手にやってくれます。

このあたり、Xpでは結構面倒でしたが、7以降は楽になりましたね。

ということで、家の1階にあるMP640と、2階のiP7500をワイヤレスで使い分けできるようになりました。

で、ここまで読まれたら「何がナゾなのか」と思われるでしょうが、実はこの古いiP7500、電源のオン・オフがパソコン上でできることがわかったのです。

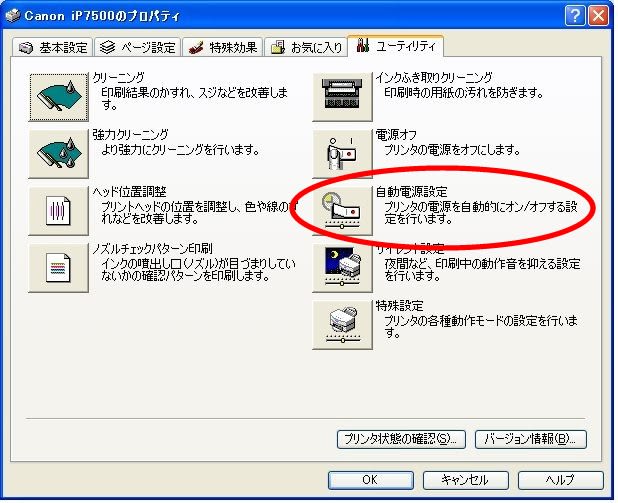

たまたまパソコンでプリンタの設定をしていて見つけたのですが、プリンタのプロパティを開き、中のユーティリティ・タプをひらくと以下のような項目かあります。

「自動電源設定」といって、「プリンタの電源を自動的にオン/オフする設定を行います」と書いてあります。

ということは、ワイヤレスで電源のオン/オフできる?

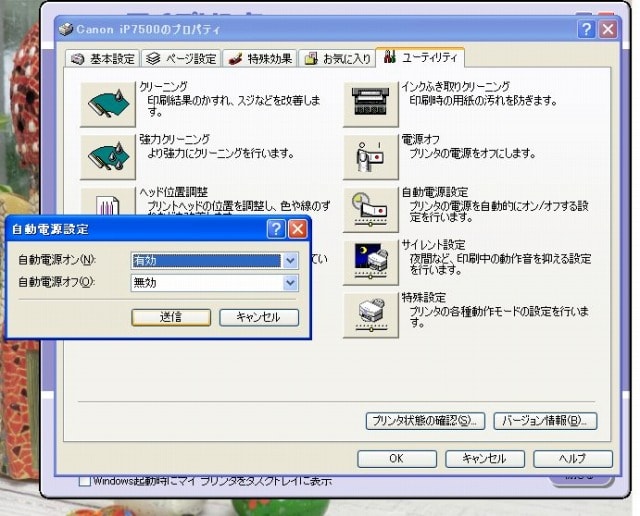

で、物は試しと、プリンタの電源オフの状態で、「PS Admin IV」を使ってiP7500を接続。

電源オフの赤いマークがついていますが、サーバーとの接続は確認できています。

この状態で、プリンタのユーティリティから「自動電源設定」をクリックして電源オンを送信してみました。

目の前でやってみたのですが、見事に電源が入りましたね。

テストページを印刷したあと、今度はの上にある「電源オフ」をクリックしてオフ信号を送信してみたら、ちゃんと電源オフとなりました。

ただ、、上記の「自動電源設定」では、オンした後何分後にオフするかのタイマー設定もできますから、わざわざ送信しなくても電源オフはできますね。

これは本当に便利です。私の場合はプリントサーバー経由でUSB接続していますが、普通にUSBケーブルでパソコンとプリンタをつないでいる方はもっと便利ですよ。

一度上記の手順で「自動電源設定」で電源のオンオフを設定したら、あとはワードとかエクセルで印刷する際にip7500を選択して印刷ボタンをクリックするだけで電源が入って印刷可能です!そして設定した時間内に印刷しなかったら自動で電源オフ。電源ボタンなどメンテ以外は触らなくてもいいことになります。

結局iP7500は、本体の電源オフの状態でも、パソコンから印刷コマンドがUSBケーブルで送られてきたら、自動で電源が入り、一定時間が経過したら自動オフできるということですね。

これで、1階の居間でなにか印刷したくなったとき、わざわざ2階に行かなくても、iP7500から自在にプリントアウトできるようになりました。便利です。こんな機能、前からあったらいいなと思っていたものです。

しかし、わからないのは、古い機種でワイヤレスに対応せず、有線LANにも対応していないiP7500に、何でこんな機能があるのでしょうか?

USBのケーブル規格ではそんなに離れたところに置けないはずですし。

もっと不思議なことは、後発機種でワイヤレス対応のMP640では、その項目がプリンタのプロパティのユーティリティからなくなっているのです。

最新の機種では、このiP7500のようにワイヤレスLAN経由でプリンタの電源のオンオフができるものがあるかどうか私は知りませんが、非常に便利ですからぜひ復活して採用してほしいと思います。

それと、iP7500は電源スイッチが壊れても修理不要、この機能を使うことでパソコンから電源のオンオフができたということですね。(笑)

結局ip7500は、一度パソコンにプリンタをインストールして印刷できていたら、以後は「自動電源設定」を実行してしまえば電源スイッチを押さなくてもいいということでした。

やはりプリンタに限らず、備わっている機能はよく調べるのが吉です。

繰り返しになりますが、キヤノンさん、何でこんな便利な機能を後発のWi-Fi対応のMP640には設定しないのでしょうか。(2013-08-15追記)

と思っていたら、iP7500で無線プリントサーバを介したらできるこの機能、やっと新しいPIXUS MG7130でできるようになったみたいですね。(2013-08-28追記)

※2013/10/28追記

とうとう10月に入って、このプリンターは突然不動となりました。

その顛末はココで書いています。ご参考までに。^^;![]()

パソコンはSONYのVAIO DUO11というタブレット兼用のノートです。

液晶画面がスプリングの補助によって片手でスライドして起こせるのが便利です。

我が家には2年前に買ったASUSのキーボード付きのアンドロイドタブレットがありますが、アンドロイドの日本語入力では長文入力が無理なので、キーボードなしの単体で、もっぱら自炊したPDFの閲覧用に使用してきました。

動画編集は8年前に組み立てたMSIのベアボーンノートの仕事ですが、結構時間がかかり、重いのでモバイル用途にも不適。なので、外出先でもブログの更新や文章作成、パワポの編集などができるノートが欲しくなってきたのです。(←言い訳モードです (^^;)

購入の条件となるスペックは、現在3時間近くかかっている動画のエンコードやオーサリングの作業時間短縮のためにCPUはコアi5クラス、携帯性を考えて画面サイズは12インチ以下、Win8用にタッチパネルも欲しいということで、結局前記のSONYのVAIO Duo11にしました。

ハードウェアとしてはキーボードが手狭とか、将来的にはメモリの増設ができないのは痛いとか、ディスプレイの角度が変えられないとか、SSDの容量が少ないとか、それほど軽くないとか、けっこう不満な点もありますが、まあびっくりする程きれいな液晶と、処理速度の速さでそれらは帳消しとします。

購入後さっそくエンコードとオーサリングなどの動画編集を試したら作業時間はMS-1057の3分の1、Superπの104万桁計算も同45秒から13秒に短縮されました。

超低電圧CPUでも侮れませんね。

しかしインストールされていたWindows8は疑問だらけのOSです。

まずタッチパネルのないパソコンでは全く8へのアップグレードは意味がありません。

パソコン購入のため、量販店の店頭に並んでいる新型パソコンをチェックしましたが、展示されていたWindows8搭載パソコンのうち、タッチパネル付のものは2割程度。Windows8の目玉はタブレットのようにタッチパネルで専用アプリ(ウィンドウズ・ストアアプリというそうです)を操作できる新OSというところにありますから、それが使えなかったら意味がありません。

そして、その売り物のタッチパネルOSの作りこみが未熟です。使えるストアアプリもまだ少なく、あっても大半がコマーシャルベースの「なんちゃってアプリ」(笑)なので、iPadやアンドロイドタブレットに比べたらしょぼい感じが否めません。

例えばブラウザはグーグル検索だけ(グーグルの追加機能メニューも出ない)でお気に入りなどは設定できず、メールソフトも機能不全。画像閲覧アプリもPDF閲覧アプリも機能が限られていて使いにくい。これではタブレットとして積極的に使う気がしません。

でも、パソコンを起動したらまず現れるのがそのタッチパネルが前提の「スタート画面」なので、通常のパソコンとして使いたければその中から「デスクトップ」のタイル(ボタンのことです)にタッチするか、ウィンドウズキーを押して切り替える必要があります。

何もしなくても1分程度でデスクトップに変わりますが、せっかく早く起動するようになったのに余計な切り替え操作が必要なのは面倒です。

もっと重要なことは、Windows8のデスクトップの実用性がWindows7に比べて大幅に落ちること。

その最たるものが、「スタートボタン」がなくなったこと。このため、これまでのOSでウィンドウズボタンを押すと出てきたプログラムメニューが見られないのです。

プログラムの一覧フォルダはOSの内部にはありますが、表示できないのです。

あくまでタッチパネルの「スタート画面」からすべてのアプリを起動させるため廃止したようですが、これが使いにくい。

↓スタート画面の右端にデスクトップアプリが固められていて、起動時に右にスクロールしなければならない

Windowsの終了も、画面右端を右から左にスワイプすると出てくる「チャーム」とかいうメニューから「設定」→「電源」→「シャットダウン」とたどらないと電源オフできないのです。

馬鹿げています。

先に触れた「メール」ソフトも、自動振り分けもファイルの添付も転送も迷惑メール対策も新規フォルダー作成もできない低機能のものしかWindows8には付属していません。

また、デスクトップのエクスプローラーで、デジカメ画像やPDF、動画、音楽などのファイルをクリックすると、いきなり全画面表示になってストアアプリで開いてしまうのも大迷惑です。これを防止するには、ファイルの関連付けを変更してデスクトップのアプリで開くようにいちいち変更しなくてはなりません。

他にも改悪としか思えない変更があったりで、今回の8へのアップグレードは、7を平穏無事に使っている人にはお勧めできませんね。

というわけで、私もまずこれらの不便な点の解消から始めました。

まずデスクトップから消えたスタートボタンの回復から。

これは、フリーソフトの「Classic Shell」が最適です。超簡単に「7」か「Xp」風のスタートボタンが選択できて感激します。エクスプローラーのメニューも使い慣れたものに変えてくれます。これらがフリーとは有り難いですね。

↓ウィンドウズキーを押すと、Windows7のようなスタートメニューが表示されるようになりました

次に、極悪メールソフトの代わりに、マイクロソフトの無料ソフト集の「ウィンドウズライブエッセンシャルズ2012」の中にある「ウィンドウズ・ライブメール」をインストール。

あとはデスクトップのショートカットアイコンの矢印の消去とかの細々とした調整。

そして上記の強制ストアアプリ起動ファイルの関連付けを解除・変更して、何とか使えるようになってきました。

雑誌の情報では8にすると7より起動時間やベンチマークテストの結果が早くなるとのこと。でもそんな僅かばかりの恩恵目当てにアップグレードする人がどれだけいるでしょうか。確かに起動は30秒程度で、すぐ無線LANが使えるのは便利ですが。

実際、年末商戦を当て込んで発売されたWindows8ですが、余り売れていないようですね。

ただ、SONYのVAIO DUO11は、冒頭で触れたように、フルハイビジョンの1920×1080の解像度の液晶が素晴らしい出来で、小さい文字がくっきり見えるのがすごいです。タッチパネルの感度も良くチューニングされていて、事務用のオフィスソフトが指で操作できるのが感動モノです。

細かいマウス操作(キーボード中にあるシンクパッドのポインティングデバイスのような「オプティカル・トラックパッド」はあまり使い勝手が良くなく肩が凝ります)と併用したら快適でした。

というわけで、新しいWindows8は、どうしてもパソコンでもタッチパネルを使いたいという人以外にはすすめられませんね。

今後サービスパック適用時に上記の問題がデフォルトで解決されればアップグレードもアリですが、それまではまともに使えるようにするのは結構手間がかかります。

結論としては、使えないOSでも使えるようにするのが楽しいという奇人変人(笑)以外は買わないほうが吉です。ストレスがたまります。![]()

私たちは一昨年の正月から、西宮市の大谷記念美術館の新春の展覧会に行くようになりました。

公立の施設なのに正月の2日から開いているのがうれしく、専用駐車場も整備されていて車椅子での利用に便利です。

それよりなにより、この美術館が開館から40年の間に収集した、日本とフランスの近代絵画をはじめ、地元作家の作品や版画や立体造形、陶芸など多岐にわたる現代美術のコレクションが素晴らしく、どれも見ごたえのあるものばかりです。

今回の展覧会のテーマは、開館40周年を記念して同館白眉の日本画のコレクションを展示した「日本画 その妙なる世界」というものでした。

今回も所蔵品の中から、上村松園の三点の美人画のほか、伊藤深水、川合玉堂、下村良之介、横山大観、前田青邨、山下摩起など大家の代表的な作品が、「ひろがりのある空間」、「観念の表現」、「自然の美」、「たたずまいの美」といったテーマにわけて展示されていました。

開館が10時なので9時過ぎに出発。

途中まったく渋滞もなく、ちょうど開館時間に到着。去年と違って駐車場にはけっこう車が停まっていましたが、中に入ると観客は少なくゆったり。

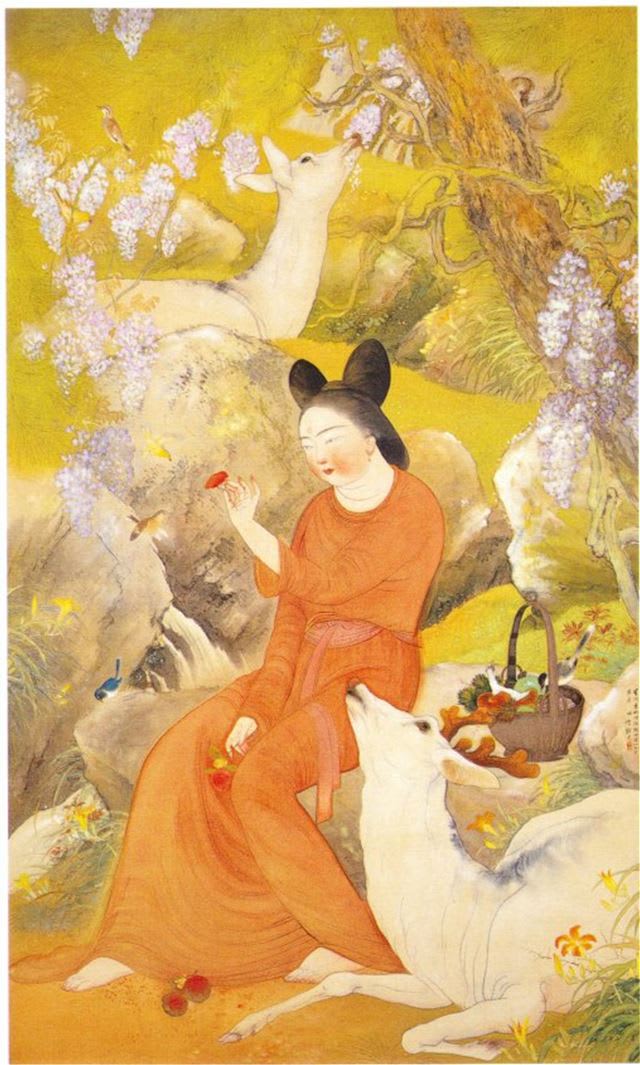

まず目を引いたのが橋本関雪の大作「僊女」です。所蔵している日本画の中では最大級だそうです。題名は仙女と同義とか。

絵葉書から

同じフロアの山下摩起の「雪」も見ごたえがあります。大胆な筆遣いで竹林に降り積もった雪の情景が屏風に描かれています。重そうな湿った雪が笹の上に積もって、それが今にも音を立ててバサッと落ちていきそうな様子が描かれています。昭和初期の作品だそうですが、今でも斬新な絵です。

リーフレットより

その他では、下村良之介の軍鶏シリーズも毎年見ていますが、見飽きることはありません。

でも今回私が特に気に入ったのは川合玉堂の作品でした。

この作家、某テレビ局のお宝鑑定番組でニセものが多い作家の筆頭格ですが(笑)、今回展示されていた作品群を観て、これまでの私の認識が覆りました。

絵葉書から 「乗鞍」

残雪の乗鞍を背景に新緑の樹木を描いて、春の予兆に満ちた季節感が伝わってきます。いい絵ですね。

「高原深秋」など展示されていた他の作品も、それぞれ生き生きとした描写で立体感・遠近感のある作品で印象に残りました。帰宅して調べたら玉堂はアルプスを背景にした石楠花の図とか、爽やかな作品をたくさん描いていますね。

風景を描いた日本画では山元春挙の描いたこれ↓も印象的でした。

絵葉書から 「雪渓遊鹿図」

さて、この絵↑の中のどこに鹿がいるでしょうか?(笑)

2階は定番ですが、伊藤深水や上村松園の美人画がやはり人気でした。

あとは前田青邨の一連の作品もよかったです。

絵葉書から「薔薇」

1階から2階と回ってまた1階に降り、全部見終わってから、庭園を見ることにしました。ここの庭園には多種の植物が植えられていて、そのすべてに名前の表示があるのが親切です。

普通なら今の時期は、庭園の随所にある�椈梅が咲き始めているのですが、今年は固いつぼみのまま。やはり例年になく寒い冬の影響でしょうか。

もうひとつこの時期に彩を添える花としてシコンノボタンがありますが、これも今年はたったひとつだけ。

ちょっと寂しかったですが、これも寒波の影響でしょうね。庭園を回ってから再び館内に入り、カフェで昼食にしました。

私は前回同様カレーとコーヒーのセットです。どちらもおいしくいただきました。

ヨメさんはこれまた前回同様サンドイッチ。おいしかったそうです。

いい雰囲気の中で昼食できました。館内からの庭園の眺めも良かったです。

館を去る前に絵葉書(1枚50円です!)を買ってから駐車場へ。

駐車場を出てから少し神戸方面に走り、交差点をUターンして阪神高速神戸線の芦屋入口から乗って、帰りもガラガラにすいた道を帰宅しました。

今年の新年最初の美術館は神戸市立博物館の「マウリッツハイス美術館展」となりましたが、やはりこの大谷記念美術館は新年の訪問先として外せないと改めて思いました。

阪神間に在住の皆さんは、ぜひどうぞご覧ください。![]()

皆さんもご存知のように、ブログについては基本的に無料のサービスとして各社から提供されています。

各社ごとにいろいろなサービスを謳っていますが、私はあまり考えずに、なじみのブログがgooだったのでとりあえず私もそれを利用することにしました。ということで一昨年2月の開設から去年(2012年)の9月まで、「gooブログ(無料版)」を使ってきました。

ただ、記事に使用している画像データの容量制限が気になってきたことや、画像のフォルダごとの整理とか、ページごとの閲覧数とか訪問者の構成などを知りたくなってきて、2012年10月に月額500円の有料サービス・「gooブログ フォト」(有料版)の契約をしました。

この結果、記事に使う画像の容量制限が3GBから1TBに増え、個別フォルダごとの管理もできるようになって管理が楽になり、一安心。

でももっと大きなメリットは、gooの「アクセス解析」と外部サービスの「Google アナリティクス」(上の画像です)が連携できるようになったことです。

gooの「アクセス解析」では、1日毎の検索キーワードやページ別アクセス数の一覧、閲覧元URLの一覧、閲覧ブラウザリスト、訪問数(1日のIPアドレスの数で、同じ日に同じ人が何度来ても一人とカウント)・閲覧数(1日のページ閲覧総数)の推移グラフなどが見られます。

で、ビックリしたのは、このブログでの最多閲覧ページがわかったことです。

なんとそれは2011年5月23日にアップした「電子レンジのエラーコードH98とは?」でした。

(以下、小さい文字なので見えにくいかもしれません)

もちろん瞬間最大閲覧数としては、その時々に更新したページが最大閲覧数をマークしますが、そのページ鮮度はすぐに落ちてピークは続かず(笑)、しばらくしたらまた「電子レンジのエラーコードH98とは?」に追い抜かれてしまいます。

この傾向はアクセス解析を始めてからずっと続いています。

ですから、2011年5月に当該記事をアップして以降の閲覧数を考えたら、いかにパナソニックの電子レンジ故障の被害者が多いかがわかります。しかも減るどころか最近になるほど増えてきています。

この数週間では平均して20以上、最多時にはしばしば30を超えています。

しかも、電子レンジが壊れた人がすべて私のブログを読んでいるわけではないので、実数はもっともっと多いことになります。全国で今なおパナの電子レンジが壊れ続けているということですね。そしてこれを放置しているパナソニックの企業責任は重大です。

一方、去年12月初めから「Google アナリティクス」を利用し始めてわかったことは、ブログに来られている方の新規とリピートの比率です。

円グラフをご覧になっておわかりのように新規訪問者(水色)と再訪者(緑色)の比率はきれいに2対1です。なので毎日更新していないのにもかかわらず、それほど訪問数が変化しないのですね。

あと、パソコンとスマホ+タブレットの比率も2対1でした。時代を反映しています。(笑)

もっとも興味深かったのは国別・自治体別の訪問者です。訪問数自体はグーグルアカウントを持っている閲覧者だけカウントしているようで、gooの解析データとは異なりますが、国別でわかるのが面白いですね。

驚いたのはパラグァイからの訪問者があったこと。恐らく英文表記のアウターヘブリディーズの地名を検索した結果でしょうが、びっくりです。むこうはもっとびっくりされたでしょうが。(笑)

イギリスからのお客様はよくご覧いただいたようです。現地在住の日本の方でしょうか。

国名だけでなく都市名もわかるのがすごいです。イングランドはロンドンやリンカン、ノッティンガムから、スコットランドではインバネスから来られています。

このようななつかしい地名を見たら、また昔のように行ってみたくなります。(笑)

あと、すぐ引き返された方も多いのですが、アメリカやカナダ、中国、フランス、イタリア、オーストラリアの方の足跡も残っていました。(笑)

日本の地方別分析では一応北海道から沖縄まで来られていますが、東京が最も多く次が大阪と人口比率を反映していますが、東京都では各区で大きな偏りがあるのが面白いです。全体としては大阪より東の方のご訪問が多いのが意外でした。

gooとgoogleでは分析している母数が違いますが、基本的な数字の傾向は一致しているので、googleアナリティクスも信頼していいサービスだと思います。分析できる項目は数多く、その項目を組み合わせたカスタマイズ機能も充実しています。

gooブログの有料契約をされていて、これらの分析サービスが利用可能なかたは、ぜひ一度ご覧になられたらと思います。(といっても、もうとっくに見られているかもしれませんが)

私のブログのように閲覧数は少なくても、定期的にご覧いただいている方が確実にいることがわかれば、がんばって更新する意欲もわいてきます。(笑)

明けましておめでとうございます。

東日本大震災で被害にあわれ、今も復興に向けて頑張っておられる皆さんには心からお見舞い申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、昨日1月2日に、神戸市立博物館に行って、オランダ・ハーグの王立マウリッツハイス美術館(1822年開館)が所蔵する17世紀オランダ・フランドル絵画の展覧会を観てきました。

この展覧会は、同美術館が改修工事に入るため、同館の所蔵品の目玉フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」をはじめ、レンブラントやルーベンス、ヤン・ブリューゲル(お父さんのほうです)の名作が貸し出されることになって実現したそうです。全部で48点の作品が展示されていました。

ところで私たちは、もともとここに行く予定はありませんでした。当初は今年もここに行くつもりでした。

でもヨメさんは前からフェルメールが観たかったらしく、出発前になって「神戸の方はどう?」と言い出したので、急遽変更することにしました。

で、交通状況をチェックしたらそれほど大した渋滞もなさそうです。もし渋滞が始まっても同じ阪神高速神戸線を通るので途中で大谷記念美術館に変更したらいいかと、行くことにしました。

やはり道は空いていて、順調に神戸まで行けました。

それで機嫌よく博物館近くまで行ったら、博物館の周囲はすでに長蛇の列。それも半端な長さではありません。現実はそんなに甘くありませんでしたね。

しかも周辺道路は近くの大丸の初売り目当てに来た車の駐車場待ちで大渋滞。

焦りながら、なんとか近くのタイムズに車を停めました。ここも空きスペースが一台空いていただけという際どいタイミングでした。

車椅子を出して列の最後尾まで行きました。この時点(10時20分頃)で係の人の話では15分待ちとのこと。

私たちの後もすぐ列が出来ていきました。

ようやく私達の番になって、私だけ障害者手帳を持ってチケット売り場に行ったら(狭いのでヨメさんは手前で待っていました)、「無料です」とのこと。

これは予想外でした。というのは兵庫県立美術館では割引はあっても無料ではなかったので、ここも同じだろうと思っていたのです。

もうひとつ、ちょっとうれしかったのがポストカード(非売品とのこと)のプレゼント。

出発前にインターネットで調べていたときに、この日だけ先着1,500名に非売品のポストカードをプレゼントとのことでしたが、待ちながら、この人数ではとっくになくなっているだろうと二人で話していました。

ところが思いがけず会場の入り口でスタッフが「はい、どうぞ」と手渡してくれたのには驚き。多いと思ってもそれほどではなかったのかとこれも意外でした。

入口で音声ガイドを借りて、観客の列に続いて展覧会の会場へ。

でもすごい人です。展示は「美術館の歴史」「風景画」「歴史画(物語画)」「肖像画と『トローニー』」「静物画」「風俗画」の6つの章に分けられていました。

目玉の「真珠の耳飾りの少女」はその真ん中の「肖像画と『トローニー』」のセクションに展示されていました。

その前だけ見やすいように人の列が整理されていたので、立ち止まって見ることはできないものの、車椅子でもよく観ることが出来ました。

やはり「真珠の耳飾りの少女」はいい作品でした。けっこう小さいものですが、少女の何かを訴えかけるような眼差しが印象的でした。

パンフレットやチケット、周辺案内マップまですべて「真珠の耳飾りの少女」のオンパレードです↓

「肖像画と『トローニー』」のセクションも傑作揃い。

レンブラント「羽根飾りのある帽子をかぶる男のトローニー」↓

でも肖像画のコーナーではこれが一番インパクトがありました↓(笑)

ホーフェルト・フリンクの「椅子の傍らの少女」という絵ですが、どう見ても顔だけ別の絵から持ってきたような違和感があります。(笑)

「真珠の耳飾りの少女」の後の「静物画」と「風俗画」の展示は、観客が少し減って観やすくなっていました。

ゆっくり観られたせいもあり、私たちにとっては「静物画」と「風俗画」が良かったですね。緻密な描写の静物画には、以前に奈良で見た磯辺 毅の作品に通じる作品もあり、楽しめました。

図録から「ワイングラスと懐中時計のある静物」↓

そのほかの作品でも、展示順が前後しますが、フェルメールの初期の作品「ディアナとニンフたち」や、レンブラントの老若の「自画像」や肖像画、ライスダールの風景画「漂白場のあるハールレムの風景」、ヤン・ステーンの風俗画「恋わずらい」「牡蠣を食べる娘」「親に倣って子も歌う」、アードリアン・フォン・オスターデの「ヴァイオリン弾き」など興味深い作品が多く、見応えがありました。

でも本当に疲れました。

神戸に先立って東京都美術館で開催された同展には75万人以上が訪れたとのことですが、神戸も大阪のエルグレコどころではない混雑でした。

観終わってグッタリ。

トイレに行ってから昼食のため館内のカフェに行きました。

といってもこの混雑なので、多分満席だろうとダメモトで行ってみたのですが、案に相違して空いていました。

これもちょっとビックリですが、館周辺には食事処が多いので空いていたのでしょうか。

店内は落ち着いた雰囲気で、正月らしい装飾もあってくつろげました。

ミックスサンドとコーヒーを注文しましたが、どちらもおいしかったです。

帰る前にまた2階のショップに戻って図録を買って帰途に。

このころは少し来館者が減っているように見えました。

やはりゆっくり観ようと思ったら、朝一は避けた方が賢明です。エルグレコの教訓は今回も当たっていたようです。

館内のボランティア?の女性スタッフの話では年末は空いていたそうですが、年明けから1月6日の最終日まではこの混雑が続くだろうとのこと。

駐車場から出ても相変わらず周辺道路は混んでいて渋滞。

でも駐車場から出るとき、大丸の駐車場に並んでいた車がわざわざバックして譲ってくれたりして気持ちが良かったです。

阪神高速も深江までは少し渋滞がありましたが、完全に止まることはなく、それを過ぎたらガラガラで、快調に帰宅しました。

出発前のプリウスの燃費表示は23.9km/lでしたが、帰ってガレージに入れた時点では26.2km/l。久しぶりの好燃費でちょっと満足。

さすがにこの夜は爆睡できました。

やはり混雑した展覧会は開館時間から少し時間をずらすのが吉ということでした。![]()