ねこ絵描き岡田千夏のねこまんが、ねこイラスト、時々エッセイ

猫と千夏とエトセトラ

カレンダー

| 2007年7月 | ||||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||

| 29 | 30 | 31 | ||||||

|

||||||||

本が出ました

| イラスト(427) |

| 猫マンガ(118) |

| 猫じゃないマンガ(2) |

| 猫(512) |

| 虫(49) |

| 魚(11) |

| works(75) |

| 鳥(20) |

| その他の動物(18) |

| Weblog(389) |

| 猫が訪ねる京都(5) |

| 猫マンガ「中華街のミケ」(105) |

| GIFアニメーション(4) |

最新の投稿

最新のコメント

| 千夏/春のお茶会 |

| an/春のお茶会 |

| 千夏/節分 |

| タマちゃん/節分 |

| Chinatsu/銀閣寺~椿の回廊2024 |

| WhatsApp Plus/銀閣寺~椿の回廊2024 |

| 千夏/残暑 |

| タマちゃん/残暑 |

| 千夏/「豊穣」 |

| タマちゃん/「豊穣」 |

最新のトラックバック

ブックマーク

|

アトリエおひるねこ

岡田千夏のWEBサイト |

| それでも愛シテ |

| 手作り雑貨みみずく |

| くろうめこうめ |

| 忘れられぬテリトリー |

| 猫飯屋の女将 |

| 雲の中の猫町 |

| イカスモン |

| タマちゃんのスケッチブック |

| あなたをみつめて。。 |

| 眠っていることに、起きている。 |

| ノースグリーンの森 |

プロフィール

| goo ID | |

amoryoryo |

|

| 性別 | |

| 都道府県 | |

| 自己紹介 | |

| ねこのまんが、絵を描いています。

ねこ家族はみゆちゃん、ふくちゃん、まる、ぼん、ロナ。お仕事のご依頼はohiruneko4@gmail.comへお願いいたします。 |

|

検索

gooおすすめリンク

| URLをメールで送信する | |

| (for PC & MOBILE) | |

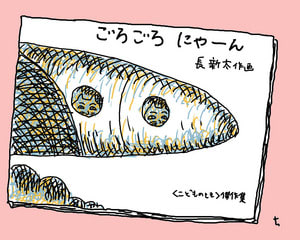

長新太「ごろごろ にゃーん」

長新太さんの本といえば、実家に「おなら」という絵本があった。おそらくそれが、はじめて出会った長さんの作品だったろうと思う。その絵本を手に取ったとき、まずタイトルの下に書かれた「長」という長さんの名字が、子供心にめずらしくて印象的だった。表紙には、大きな象のお尻の絵が描いてあって、ページをめくると、肉食動物のおならはくさいとか、盲腸の手術の後に出るおならは病気が良くなった証拠だとか、いろんなおならの話が、ユニークな絵と一緒に描いてあった。一番最後のページで、絵本に登場するオジサンが、「さよおなら」と言いながら小さくなっていくのも心に残っている。

その長さんの、「ごろごろ にゃーん」という絵本を最近買った。先の文藝春秋の記事に紹介されていたのだけれど、ナンセンスだという評判どおり、読んでみたらやっぱりナンセンスだった。

海に浮かんだお魚型の飛行機に、ゴムボートでやって来た猫たちが乗り込んで行く場面から絵本は始まる。次のページでは、飛行機の小さな丸窓に、乗り込んだ猫たちの顔がひとつずつ覗いている。飛行機の腹部から何本もの釣り糸が垂れて、いろんな種類の魚を海から釣り上げている。その次のページの飛行機の丸窓に見える猫たちは、皆それぞれ魚を一匹ずつ口元に持っていっている。その猫たちの、嬉しそうな顔と言ったら。目が三日月形に、ニタリと笑っている。猫に眉毛があるのもまたナンセンスだ。

そんなふうに、猫たちのナンセンスな空の旅は続いていくが、ナンセンスさゆえに、ここで私の拙い文章で説明するのはなかなか困難である。実物を見てもらわなければ、このナンセンスさはうまく伝わらない。

この「ごろごろ にゃーん」は、半分は自分のため、半分は子供のために買ったのだけれど、乳幼児向けの絵本の多くが鮮やかでわかりやすい色使いであるのに対し、「ごろごろ にゃーん」は黒と青と黄色の三色のペンのみで描かれているので、果たして2歳前の子供の関心を引くだろうかと思った。が、子供に絵本を開いて見せると、すぐに嬉しそうに寄って来て、最後まで飽きずに眺めていた。

絵本の最初と終わり以外は、どのページも、文章はすべて

「ごろごろ にゃーん ごろごろ にゃーん と、ひこうきは とんでいきます」

である。これも子供に受けて、「ごろごろ、にゃーん」と口ずさんでいる。子供だけではない。大人の私もときどき無意識に「ごろごろ にゃーん」と言ってしまっている。語呂がいいし、猫が喉を鳴らす音に引っ掛けて、口に出すと愉快になる言葉である。

長さんは、子供に「与えてやる」のではなくて、子供と対等に絵本を作ってきた。この「ごろごろ にゃーん」を読んだら、それがわかるような気がする。こんな世界を頭の中に持っているのだから、やっぱり長新太さんは、すごい人だと思う。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )