ねこ絵描き岡田千夏のねこまんが、ねこイラスト、時々エッセイ

猫と千夏とエトセトラ

カレンダー

| 2007年7月 | ||||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||

| 29 | 30 | 31 | ||||||

|

||||||||

本が出ました

| イラスト(426) |

| 猫マンガ(118) |

| 猫じゃないマンガ(2) |

| 猫(512) |

| 虫(49) |

| 魚(11) |

| works(75) |

| 鳥(20) |

| その他の動物(18) |

| Weblog(389) |

| 猫が訪ねる京都(5) |

| 猫マンガ「中華街のミケ」(105) |

| GIFアニメーション(4) |

最新の投稿

| 節分 |

| 沖縄・三線猫ちゃん |

| 猫又のキミと |

| アダンの浜 |

| サンタさんを待っているうちに寝落ちしてしまった子猫たち |

| 「白い猫塔(にゃとう)」 |

| 新嘗祭 |

| いい猫の日 |

| 「ハロウィンの大収穫」 |

| 銀閣寺~椿の回廊2024 |

最新のコメント

| Chinatsu/銀閣寺~椿の回廊2024 |

| WhatsApp Plus/銀閣寺~椿の回廊2024 |

| 千夏/残暑 |

| タマちゃん/残暑 |

| 千夏/「豊穣」 |

| タマちゃん/「豊穣」 |

| 千夏/【ねこ漫画】子猫の成長すごい |

| 与作/【ねこ漫画】子猫の成長すごい |

| 千夏/家族が増えました |

| 与作/家族が増えました |

最新のトラックバック

ブックマーク

|

アトリエおひるねこ

岡田千夏のWEBサイト |

| それでも愛シテ |

| 手作り雑貨みみずく |

| くろうめこうめ |

| 忘れられぬテリトリー |

| 猫飯屋の女将 |

| 雲の中の猫町 |

| イカスモン |

| タマちゃんのスケッチブック |

| あなたをみつめて。。 |

| 眠っていることに、起きている。 |

| ノースグリーンの森 |

プロフィール

| goo ID | |

amoryoryo |

|

| 性別 | |

| 都道府県 | |

| 自己紹介 | |

| ねこのまんが、絵を描いています。

ねこ家族はみゆちゃん、ふくちゃん、まる、ぼん、ロナ。お仕事のご依頼はohiruneko4@gmail.comへお願いいたします。 |

|

検索

gooおすすめリンク

| URLをメールで送信する | |

| (for PC & MOBILE) | |

坂東眞理子「女性の品格」

普段、あまりベストセラーは読まないのだけれど、猫の品格について考えてみるきっかけにしようなどと思って、この本を買ってみた。

で、読んでみたら、内容は非常にまともであるけれど、当たり前のことが述べられているだけなので、品格がどうのこうのというよりも、むしろ常識の本という感じである。タイトルも「現代社会の常識」みたいなほうがしっくり来ると思うのだけれど、しかしまあ、それでは買い手の目をひかないのだろう。

礼状の書き方とか、電話のかけ方とか、ビジネス上の礼儀を書いたくだりはなるほどと思うけれど、個人商店で買い物をしましょうとか、無料のティッシュはもらってはいけないとか、そこまで口を出すかと、少々おせっかいだと思うようなことまで書いてあって、この本を読んだ人の感想を見ていると、そういうところが、特に主婦層あたりから反発を受けている。スーパーで少しでも安い物を買って、無料のティッシュは必ずもらう節約主婦は、品格がないのかというわけである。

そういう私生活に首を突っ込むようなこまごましたネタまで書かないと、ある程度の厚さのある一冊の本には仕上がらないのだろうけれど、筆者自身が専業主婦の経験のないキャリアウーマンだろうから、働く女性(または男性)のための、社交上の常識だけにテーマを絞っていたほうが、支持者も多かったかもしれない。

また、本書で扱われている品格は、「人からよく見えるための品格」であるように思う。個人的には、品格とは人間の内面から染み出してくるようなものだと考えているので、この表面的な品格には少し疑問を感じる。

そういうこともあって、内容のすべてに賛同できるというわけではないが、ともあれ、常識を知らない人というのは世の中に結構たくさんいると思うので(自分のことを棚に上げるつもりはないです)、こういう本があってもよいと思う。

ちなみに、猫の品格については、いろいろ考えたあげく、猫は生まれながらにして品格の備わった動物だという、もともと自明であったような結論にたどり着いた。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

下鴨神社の御手洗祭

土用の丑の日に、神社の下から湧く水をたたえた御手洗池に足を浸し、献灯して無病息災を祈る、古代の習わしに由来する神事である。

神社の南側に広がる糺の森を境内に向って抜ける道には、縁日の露店が出て、子供たちが金魚をすくったり、ヨーヨーを吊り上げたりしていた。この糺の森は、古来の植生をそのまま残した貴重な森で、道の両側にすっと伸びた背の高い木々が、緑のトンネルを造っている。

朱色の鳥居をくぐって、提灯のたくさん吊り下げられた境内に入り、右手、即ち本殿の左手へ行くと、御手洗祭りの受付がある。履物を脱いで、燈明代を収めてろうそくをもらい、ゆるい坂を降りて、そのまま御手洗池に入る。御手洗池の水は地下水であるため冷たくて、土用の暑さに心地よい。底は石が敷きつめられて、深いところでは大人の膝まである。池の脇に置かれた燈明からろうそくに火を分けてもらい、消えないよう、手で覆ってゆっくりと水の中を歩いて行く。池の突き当たりにある社に、灯を奉げる。

厳かに池を渡って行く年配の人たちを尻目に、子供たちは、皆、腰のあたりまで水に浸かって、大はしゃぎだ。強い日差しの下に、冷たい水の飛沫が、歓声と共に上がる。

水から上がって、御神水を戴き、心身を払い、清める。

この日は、午前中に神社を訪れたのだけれど、5年ほど前、暗くなってからお祭に行ったことがあって、提灯の黄色い明かりにぼうっと照らし出された境内や、ろうそくの灯に赤く照らされた人々の顔、小さな燈明の数々が水の上に明かりを映して揺らめく様などが、非常に幻想的であった。夜の御手洗祭は、昼の明るい太陽の下で行われる献灯とはまた趣を異にした魅力があって、私はどちらも好きである。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

真夏の太陽を思う

今は暑いのが体にこたえるけれど、子供の頃は、暑さなんて気にならなかった。暑いことよりも、夏休みの楽しさ、家族と行く海、山。水泳用具の入ったビニールのかばんをぶらぶらとぶら下げて、友達と一緒に学校のプールへ行く。ゴムぞうりの下で、焼けたアスファルトの表面が、乾いた音を立てる。強い太陽が、風景を白い部分と影の部分とにくっきりと分けて、セミがわんわんと鳴いていて、熱い空気の塊に包まれていた。そんなことは覚えているけれど、暑くてたまらなかったというような記憶はない。

今でも、覚悟を決めて、いったんエアコンのきいた家の中から、気温が35度とか36度の熱気の中へ出て行くと、ちょっとやけくそ気味なような、それでいて、どこか気持ちがせいせいするような、そんな気分になる。当然、海では砂がやけるような太陽が要る。

なによりも、お盆が過ぎて、夕暮れ時に、涼しい風がさっと通り過ぎると、もう夏が終わるのだという、寂しい気持ちにいつも襲われるから、過ごしやすい涼しい夏がいいと思う反面、その寂しさを吹き飛ばすくらい、夏が暑くあって欲しいとも思う。

(トラックバック練習板:テーマ「暑い夏と涼しい夏、どちらがいいか」)

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

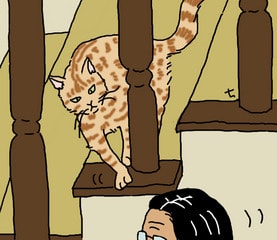

からかい猫

2007年07月26日 / 猫

みゆちゃんはもうずっと息子と一緒にいるから、息子に擦り寄っていったり、一緒に遊んだりしているけれど、それでも息子が手押し車なんかを持ち出してくると、轢かれてはかなわんと、椅子の上や階段の上にすばやく退避する。またどんなに息子になれていても、やっぱり子供一般になれたわけではなくて、友達の子供が遊びに来たときなどは、早々に二階へ非難する。

実家の猫たちは、息子に対しまだ完全に心を許したわけではないから、息子が歓声を上げて大好きなにゃんこに駆け寄ろうとしたら、蜘蛛の子を散らすように、皆どこかへ逃げてしまう。

中でもちゃめは特に息子が苦手で、息子との距離が少しでも縮まろうものなら、すぐにこそこそと姿を隠していた。ちゃめ専属のはずの父が孫の相手をしているのも、ちゃめにとっては心配事かもしれない。

そのちゃめだが、近ごろでは少し様子が変わってきた。この小さな人間が危険な存在ではないとわかったのか、ときどき、からかうような素振りを見せる。息子が近寄ろうとすると、全速力で走って逃げて行くのだが、以前ならそのままどこかへいってしまっていたのが、また挑発するように駆け足で戻ってきて、息子の横をびゅうんと走り抜けたりする。ちょっと尻尾を立ててみたり、背中を丸く持ち上げてみたり、明らかに「鬼さんこちら」のポーズなのだ。息子はまだ鬼ごっこの醍醐味がよくわからないようなので、そのあたり、ちゃめの方がうわてである。

ちゃめと同じトラ猫のネロも、人をからかう。実家の階段は、七割がた上ったところで踊り場になって、そこからちょうど反対向きに残りの段が続くのだけれど、父が下から階段を上って行くと、ふいに、誰かに頭をぽんと叩かれた。驚いて顔を上げると、二階へ走り去って行くトラ模様が見えた。階段の上の部分で様子をうかがっていたネロが、柵のあいだから手を出して、上ってくる父の頭をちょいと叩いて、逃げていったのである。

この話を聞いて、ネロという猫は、なかなかユーモアを解する猫であるなあと思う次第である。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

猫の寝床事情

2007年07月25日 / 猫

そして目下のお気に入りは、私のデスクの椅子である。布張りの回転椅子なのだけれど、肌触りがちょうど今の気候にいいのだろう。おまけに、織目の風合いが、市販の麻製の爪とぎに似ている。おかげで、ほかの家具はみゆちゃんの爪とぎ被害から免れているが、この椅子の背もたれは、だいぶ哀れな様相になっている。

いけないことはいけないと叱っているつもりだが、この椅子での爪とぎは、みゆちゃんが大けがから立ち直った頃にはじめてばりばりとやって、こちらの心情とすれば、ああ、もう爪とぎができるほど元気になったなあと喜ばしく思い、叱りそびれてしまったために、それ以降、いまさら叱ることもできず、黙認状態になってしまっている。

みゆちゃんが私の椅子の半分以上を使ってのびのびと寝ているから、デスクを使うときは、みゆちゃんの邪魔をしないよう、残りの半分にちょっと腰掛けて作業をするので、非常にやりにくい。

また、椅子にはみゆちゃんの抜け毛が大量にくっついている。そこに座った息子のズボンのお尻が、みゆちゃんの毛で真っ白になってしまった。そういえば、夫も出勤前に座っていたなと思い出し、急いで、お尻にみゆ毛がついているかもしれないよと、メールを送ったこともあった。ぱりっと背広で決めていても、お尻に猫の毛がびっしりでは、猫好きには受けても、仕事の上で格好がつかない。

今もみゆちゃんは、私の座るすぐ後ろに、長々と寝そべっている。はやく次のお気に入りの場所を見つけてくれないかなあと思いながら、お尻を痛くして、遠慮しいしいキーボードを叩いている。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

福岡伸一「生物と無生物のあいだ」

特に前半は、DNAの二重らせん構造を発見したワトソンやクリックをはじめ、著名な分子生物学者たちがいかに生命の本質に近づいていったかということが、巧みなストーリー展開で紹介されており、学校で生物を少しかじったため、ある程度の内容はすでに知っていたものの、それにもかかわらず読み物として面白かったし、なにより生命科学という学問の面白さにわくわくした。

後半は、著者自身の研究についてであり、そのバックグラウンドを説明するあたりが、一般読者にはやや退屈だと思われるけれど、本の終わりに向け、ライバル研究者との競争や焦燥感、意外な結末など、それなりに興味深かった。

著者は、分子生物学者として生命の謎に迫る一方で、生命という驚愕すべき存在に対する敬虔さを持ち続けており、とても奥ゆかしい印象を受けたが、一つ残念なのは、竹内久美子氏の誤訳を指摘しているくだりで、それがために、奥ゆかしいイメージが台無しになっている。私は竹内久美子氏のファンでもなんでもないけれど、大の大人に対して、いちいち英文解釈を垂れたりするのは、あまり品がよい行為とは思えない。

全体として面白い本だけれど、この「生物と無生物のあいだ」というタイトルは、本編にはあまりそぐわない感じがする。上手くつけたと思うが、このタイトルが人の目をひいて、本書のベストセラーに一役買っていることは否めないだろうから、ちょっとずるいな、という気がしないでもない…

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

動物園の獣医さんとお散歩

動物園の6人の獣医が交代で、月に一度、40分程度の時間をとって園内の動物の話をしてくれるというものである。第一回目実施予定であった先月が雨天中止となってしまったため、この日が実質一回目となった。

この日は、アミメキリン、キバノロ、ホッキョクグマをまわる予定で、集合時間になると、家族連れが20人あまり集まった。

まずはキリンである。キリンの檻へ向って、メモ帳と筆記用具を手に持った小学生たちが、先頭を切って歩いて行く。目を輝かせ、生き生きと好奇心に満ちた子供たちを見ると、将来が明るいようで頼もしい気がする。

アミメキリンは、雄の「清水(きよみず)」と雌の「未来(みらい)」の二頭がいて、未来はただいま妊娠中、キリンの妊娠期間は約450日で、未来は今日、明日にでも赤ちゃんが生まれる可能性があるという話であった。

そのほかにも、以前の出産での苦労話など、興味深い話をされていたようだが、マイクの声が小さくて、人垣のうしろの方まではよく聞こえなかった。日曜日の動物園は、多くの子供たちの歓声や呼び合う声で、とても静かな場所とはいえない。そのあたりのことを、今後は改善して欲しい。

残念ながら、一緒に連れて行った息子は二歳前でまだ難しい話はわからないから、退屈してしまって、早々にイベントの集団から離脱せざるを得なかったが、普段、ただ来園して動物を見ているだけではわからないいろんな話を聞けるというのは面白いから、ぜひとも、今後も続けて欲しいと思う。

京都市動物園では、毎週のように何かのイベントが行われており、最近、動物の展示にも工夫が見られるようになった。これは、高い人気を誇る旭山動物園の影響が少なからずあるのではないかと思う。動物園がやる気を出していろいろやってくれるのは非常に良いことだけれど、ついでに、旭山動物園に倣って、年間パスポートを作って欲しいものだ。キリンの赤ちゃんがもういつ生まれてもおかしくない状態だから、気になる人は毎日でも見に来てみてくださいと獣医の人が言っていたけれど、そういう割引券の類がなければ、気になってもなかなか毎日来れるものではないだろう。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

海をのぞく

子供の頃は、夏休みのたびに、よく海に連れて行ってもらった。海に行って何をするかと言えば、水中メガネをつけて、海の中を覗くスノーケリングである。だから、きれいな砂浜がどこまでも続く海よりも、生き物の多い、岩場のある海の方がいい。

夏の太陽が照らせば、明るい緑色の水の中に幾筋もの光が射して、光のカーテンの中を泳いで行くようである。足ひれを使って進んで行くと、水のなかほどにとりとめもなく浮かんでいる海草や、ふよふよとした半透明の水くらげが、前方から後方へと、体の横を流れ過ぎて行く。透明な体のいかの子が、澄ました顔をして、水中に整列していることもある。目を下に転じれば、青い海の底を、時折、大きな魚が何かをつつきながら泳いでいる。

岩場に寄れば、縞模様の可愛らしい魚や、岩に張り付いた愛嬌のあるハゼの類、不思議な色の小さなウミウシや、波にもまれながら、懸命にみんなで離れまいと泳ぐクサフグの稚魚の群れがいる。

こんな生き物たちを見ていたら、いつまでたっても飽きなくて、日が暮れて、空も雲も、静かに寄せる波も赤く染まる頃に、乾いた砂の上に座って、まだ帰りたくないといつも思うのだった。

もっとも、今年は海に行けたとしても、まだ子供が小さいから、スノーケリングは無理だろうけど、いつか一緒に海の中を覗ける日が来るのを、楽しみに待っている。

(トラックバック練習板:テーマ「夏休みの予定」)

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

ハリポタ前夜

私もハリー・ポッターシリーズの愛読者で、読み始めたのは第4巻までが出ていた頃、1巻から4巻まではペーパーバックで読んで、5巻以降は、ペーパーバック版が出るまで待ちきれずに、予約して発売と同時に入手して読んでいる。

ストーリーの面白さもさることながら、物語に味を添える数々のユーモア、また、主人公の少年たちが成長していく様子も興味深い。

そのシリーズ最終巻の発売を間近に控えて、ハリー・ポッター関係のニュースをよく目にする。シリーズを終わらせないで欲しいと著者に懇願する署名がどれだけ集まったとか、中国では、最終巻の発売に先駆けて、本編とはまったく関係のない恋愛モノの「にせハリー・ポッター」が出回っているとか。

米国では、キリスト教徒のあいだで、ハリー・ポッター肯定派と否定派の議論が紛糾している。否定派の言い分は、物語が反キリスト教的な魔術や魔法使いといったものを中心的な要素にしていることだという。

愛読者である私も、一部、ハリー・ポッターに対して否定的な見解を持っている。それは、ハリー・ポッターシリーズが、児童書であるという点だ。

楽しい雰囲気が漂う物語の前半は、それでよかったかもしれないけれど、後半に入ってからは、すぐに人が死んだりして、子供向けとしては少し暗い面が強すぎる。話の筋がわかってしまうので詳しくは書かないけれど、学校の生徒がいとも簡単に殺されたり、人を愛すること、人を信じることをモットーとしてきた人物が、裏切られた末に殺されたりして、現実の世界とは、そういうものなのかもしれないが、せめて本の中くらい、子供たちに夢を与えてほしいと思う。

また、作者のJ.K.ローリングが、最終巻では主要登場人物が二人以上死ぬ、などと予告しているところも気に食わない。まるで、児童作家の癖に、人が死ぬのを呼び物にしているみたいで、聞いていていい感じがしない。

が、しかし、私が疑問を抱いているのは、ハリー・ポッターが子供向けだという点だけで、やはり面白いことには変わりがないから、早く新刊が手元に届かないかと、わくわくしながら待っている。

ニュースを斬る ハリーに揺れる米キリスト教原理主義 ハリー・ポッターへの反発が映す米国政治の構図(日経ビジネスオンライン) - goo ニュース

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

雨の象

しばらく屋根の下のベンチに座って様子を見ていたけれど止みそうになく、退屈した息子がゾウが見たいと言うので、ベンチを立って、ゾウの檻の前の、松の木の下に雨宿った。

立派な松の木だけれど、針葉樹だから、細い葉のあいだから雨がぽつぽつと落ちてくる。見上げると、普段、雨模様の空が背景ではあまりよく見えない雨の粒が、茂った黒い枝の隙間から、小さなガラスのビーズみたいにつぎつぎと落ちてくるのがきれいだった。

大きな黒いカラスが鳴きながらやってきて、先に雨宿りをしていたハトたちを蹴散らしていった。

アジアゾウの美都は、運動場の砂地を、なにやら鼻で掘っていた。何をしているのだろうと思って見ていたら、突然、のっしのっしと小走りにこちらへ向ってきて、鼻をしならせ何かを投げつけた。たぶん投げたのは落ち葉か何か軽いもので、美都も本気で投げたようではなかったから、こちらまでは届かずに、ゾウと柵のあいだに横たわる堀の中へ落ちていったけれど、この攻撃的な仕草にいささか驚いた。横で赤ちゃんを抱いてゾウを見ていたお母さんも、何メートルか後ろへあとずさった。

ゾウの柵には、「ゾウが鼻水や泥水を飛ばす事があります」という注意書きがされていて、以前にも、ゾウを見に来た4人組の高校生の男の子たちの中の一人が、どういうわけか美都の気に入らなかったらしく、鼻で彼に何かを投げつけているのを見たことがあった。別に高校生たちの態度に悪いところなどなかったのに、その子が近づくたびに、鼻を振り上げるのであった。

今日の美都も、どこか虫の居所が悪かったのかもしれない。

その後も松の木の下で見ていたら、たぶん美都のおもちゃなのだろう、鉄の鎖のついたタイヤを鼻で荒っぽく持ち上げて、地面に放り投げたりしていた。子供の投げ輪か何かのように、美都は軽々と鼻で扱っていたけれど、本当は重たいタイヤである。優しい目のゾウだけれど、怒るとやはり恐ろしいのだろうと思った。

タイヤを投げつけた美都は、鼻を塀の向こうへ伸ばすような素振りをした。

動物園は楽しいけれど、動物たちのそういう姿を見ると、気の毒になる。動物園で生まれた者ならまだ、檻の中の境遇をそれほど憂鬱に思うこともないかもしれないが、美都は、確かどこかのアジアの森からやって来たゾウである。来園して30年ほど経つ今でも、故郷を思い出すことがあるかもしれない。美都の長い鼻は、かなしい感じがした。

ゾウを見てカバを見てホッキョクグマを見て、売店の屋根の下でソフトクリームを食べて、ようやく雨は上がり、午後からは予報どおり青空が広がった。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |