大丈夫か(29) blog.goo.ne.jp/bitex1993/e/00…

今日が締め切りである。

何が?

福島第一原発の汚染水問題への対応についての技術提案募集である。

以下、次のようにアナウンスされている。

********

先般(9月10日)に開催された第1回廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議において、汚染水問題への具体的な対応を図るため、国内外の叡智を結集するためのチームを立ち上げ、広く対応策を募集し、寄せられた対応策について「汚染水処理対策委員会」を中心に精査していくことを決定しました。

これを受けて、国際廃炉研究開発機構(IRID)を中核として関連分野の専門家からなる検討チームを設置し、求める技術の内容についての情報発信、技術提案の分類・整理を行い、汚染水処理対策委員会に報告することとされています

技術提案・助言についての情報を提供いただける方は、所定のフォームを用いて提出願います。

提出締切は、10月23日(水)とし、外部専門家の参加を得たIRIDの検討チームによる評価とともに、11月中旬頃に開催予定の「汚染水処理対策委員会」に報告・公表される予定です。

http://irid.or.jp/cw/?page_id=30&lang=ja

********

10月10日にIRIDの担当者と面談した。

増加している汚染水タンクの一部は、耐震構造ではないらしい。

炉心に注入している水が、実際はどこへ行っているかは不明である。

温度が上昇していないので、炉心を冷やしていると判断している。

聞いてみると、いろいろ想定外の災害に対応できる状態ではないようだ。

日本陸水学会でも意見を提出することにした。

別途、海外の研究者と一緒に英語の提案書を出すことにした。

何とかしないと、取り返しのつかないことが起こるかもしれない。

政治家も官僚も、もう少し真剣になったらどうだろうか。

大型の台風が福島に近づいている。

想定外とは言えないのではないか。

びわ湖を眺めながら、ためになる話を聞いて、珍しい郷土料理を食べませんか。

湯がきたての坂本蕎麦も楽しめます。

会費は2000円、ただしお酒は別料金です。

橋本雅彦氏のギター演奏もあります。

11月16日(土) 14:00~18:00

場所は、大津港の待合室付近です。

NPO法人びわ湖トラストの5周年記念事業の一環として開催されるこの催しは、一般の方にも開放しています。

ぜひご参加ください。

ユニークな講演会は、以下の3題です。

「びわ湖とともに」 琵琶湖汽船取締役 桂 陽三氏

「近江の水と酒」 藤居本家七代当主 藤居鐵也氏

「華麗なる漁と美味なる食」安土城考古博物館副館長 大沼芳幸氏

こんな話、めったに聞けませんよ。

それから、お楽しみ交流会です。

「近江の幸に舌鼓」

なんと高島市の山の幸と湖の幸、15種類が登場です。

こんなの食べたことがない、と思うかもしれません。

申し込みはびわ湖トラストのホームページから。

お待ちしています。

ちなみに、私の漫談もあります。

待ってます。

数百年の歳月を経たトチノキは、天空を目指して屹立する。

美しい青空と、白い雲と、清々しい空気が、山の老人を優しく見守る。

誰もが、一人で生きているわけではない。

助け合っていることを忘れてはいけない。

私の人生もそうだった。

これまで何回も死にそうになった。

山で落ちたこともたくさんあった。

でも不思議なことに、危険な状況になったときには、いつも大きな力が助けてくれた。

かすり傷一つ負わない状態で生き残ってきた。

そのたびに、人と自然の暖かさを感じてきた。

取り立てて誇張するつもりはないが、奇跡だと思ってきた。

自分を信じて負けないことだ。

そして人に見えないところで努力をすることだ。

がんばれ、子供たちとともに。

10月19日土曜日。

朝起きると小雨だった。

今日は、トチノキの見学会だ。

天気が回復するか不安だったが、大津駅前の集合場所へ行く。

8時30分、全員集合。

バスに乗って出発だ。

途中、雄琴温泉駅に立ち寄って2家族を吸収し、いざ山帰来へ向かった。

予定より15分遅れで到着した。

届けを出し、弁当をもらって山道へと向かう。

ここは標高450mだ。

雨は止んだが、山道はぬかるんでいた。

ところどころで滑る。

小学生ががんばっているのだからと、大人も力が入る。

トチノキが群生する場所についた。

標高626m。

176mのぼった計算だ。

ここで昼食をとり、記念写真だ。

みんなの顔がほころぶ。

山帰来に帰ってから、木工工作をした。

子供も大人も、みんな真剣だ。

木で作ったスプーンや小刀にオイルを塗って完成だ。

大満足な一日だった。

たまには古いトチノキと語り合うこともいい。

嫌な人間関係を忘れて元気をもらおう。

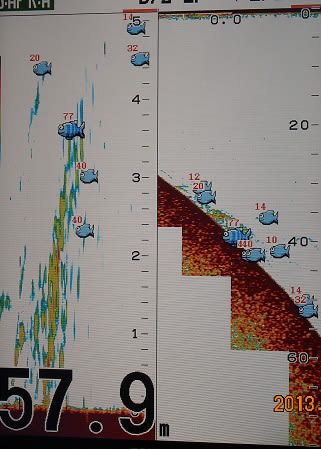

昨日、琵琶湖の調査に行った。

湖底の泥をとることが目的だった。

安曇川沖3kmにある泥はすごかった。

新しい堆積物が5cmあまり積もっていた。

9月に来襲した台風18号がもたらした土砂流出。

すごい量だった。

山からの新しいメッセージが、琵琶湖に届いたのだ。

大洪水がもたらした、琵琶湖への覆砂(福砂)だ。

こうして、しばらくは琵琶湖の低酸素問題は解決できる。

琵琶湖にとって悪い話ではない。

時々は、琵琶湖に台風は必要かもしれない。

最近見つけた、ちょっと驚いたニュースだ。

11月にもう一度サンプリングしてみたいと思っている。

自然は、厳しくて、面白い。

怖いと思うか、優しいと思うか。

それによって、人間の生活が変わってくる。

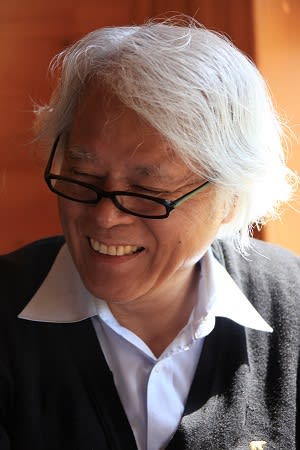

昨日、堀場雅夫賞の授賞式に出席した。

4人の受賞講演はそれなりに面白かった。

確かに、この人たちなら受賞してもおかしくないだろうな、という選定だった。

もちろん、講演はチャンピオンデータしか出さないから、本当に使えるのかどうかは課題だが、聞いている限りは興味深かった。

もっと面白かったのは、堀場さんの話だった。

堀場さんは88歳になったところのようだ。

会社発足からの裏話をしてくれた。

「おもしろおかしく」が、社是ということだ。

なるほど、堀場製作所の社員は少々変わっている。

ある社員が、懇親会で、こんな話をしてくれた。

「堀場がやるイベントの企画は、すべて社員がやるのですよ」

「堀場には、毎月誕生会があって、堀場雅夫さんと平社員が懇談するんです」

変な会社だが、堀場さんの趣味をそのまま体現した会社のようだ。

連結社員の総数が4000人を超えるらしい。

計測機器メーカーとしてはトップクラスなのだろう。

ベンチャー的で、家族的な会社としては珍しい組織だ。

ただ、堀場雅夫さんがいなくなったら、代わるのかもしれないが。

懇親会は、会場のサイズにしては、多くの参加者がった。

多くの著名なゲストもいたが、それなりに和気藹々としていたのは堀場雅夫さんの人柄だろう。

飾らない、フランクな人柄が、多くの人をひきつけるのかもしれない。

日本に残った数少ない創業オーナーの風格だった。

この賞は、他の賞とは少しばかり味わいが違う。

手作りの味がした。

***************

受賞者

由井 宏治 氏

東京理科大学理学部第一部化学科 教授

「電子を用いた新しい水計測法の開発とその応用」

ラマン分光法は、試料にレーザー光を照射して分子構造を調べる手法で、多くの分野で使用されている。しかし、試料が「水」の場合は得られる信号の強度が極めて微弱なため、水計測技術としての産業的な応用は難しかった。由井氏は、強いレーザーパルス光を水溶液中に入射し、放出された電子の作用でラマン散乱強度が過渡的に最大10万倍に増強される「電子増強ラマン散乱」を発見した。この現象を応用すれば、発光などによる妨害を抑制しつつ一度きりの励起でラマンスペクトルを得ることができ、水のミクロな状態計測への適用が可能となる。この研究は、半導体製造現場の洗浄水、発電所の冷却水、環境中の流水分析などの分野におけるオンライン水計測技術として、ラマン分光法の可能性を広げるものと期待される。

渡辺 剛志 氏

慶応義塾大学 理工学部化学科 特任助教

「ダイヤモンド電極を用いた選択的センシングを指向した電極設計」

ダイヤモンドは本来電気を通さない物質であるが、ホウ素を混ぜ込むことで導電性を示すようになる。この性質を利用するダイヤモンド電極は、白金や金を使用する従来型の電極に比べ、より多くの物質を高感度測定できる次世代の電極材料として幅広い応用が期待されている。一方で、溶液中の検出対象物質への選択性が課題とされ、測定を妨害する成分を事前に除去する必要がある。渡辺氏は、ダイヤモンド電極に金属を埋め込む独自手法を採用することにより、電極近傍での反応物の拡散を制御し、検出対象物質に対する選択性を向上させることに成功した。この研究は、環境中の重金属の測定などへの応用が期待され、前処理不要で安定した高感度計測を実現する携帯型測定器の実用化に貢献が見込まれる。

パラストゥ・ハシェミ 氏

米国 ウェイン州立大学 化学科 助教

「高速サイクリックボルタンメトリーによる環境水中の微量金属の連続計測」

環境水に汚染物質として含まれる微量金属については、健康被害防止や環境保全の観点から、現地での連続モニタリングが重要とされている。その手法として電極を用いた電気化学法が有望視されてきたが、計測時間や安定性といった性能が必ずしも十分ではなく、電極に使用される水銀の有害性も問題視されている。ハシェミ氏は、カーボン電極を用いて計測時間の短縮と水銀フリーを実現した“微量金属高速サイクリックボルタンメトリー”を開発し、微量の銅や鉛を0.1秒オーダーでリアルタイムに分析できることを示した。本技術は、ヒ素やクロムなど、他の微量金属の分析への応用も可能である。水資源の保全・監視および造水・浄化・再利用をする上で必要な情報源となる、環境水中の微量金属のリアルタイム計測技術として応用が期待される。

特別賞

齋藤 伸吾 氏

埼玉大学大学院 理工学研究科 准教授

「新規蛍光プローブによる放射性廃棄体中および環境微生物中の重金属イオンの超高感度電気泳動法の開発」

電気泳動法は、溶液に電圧をかけたときに、試料に含まれる物質の移動速度がそれぞれ異なることを応用する分離法である。対象成分の光吸収や蛍光を検知する検出器と組み合わせ、分離分析に広く利用される。しかし、水環境中の重金属イオン分析に対しては、十分な感度を示す検出方法がなく、適用が難しいとされてきた。齋藤氏は、目的の重金属イオンと結合し、安定して蛍光を発する物質(蛍光プローブ)を新規に設計するとともに、このような重金属イオンの選択的検出を実現する新しい電気泳動法を考案した。これにより、有害物質である鉛や水銀などの濃度を、ppt(1兆分の1)レベルの高感度で測定できる分析手法を確立した。この技術では、数十マイクロリットル(10万分の1リットル)ほどの微量試料での測定が可能であり、放射性物質を含む水中の重金属イオン測定や、微量金属イオンの生体への暴露影響評価手法としての有効性が期待される。

堀場雅夫賞の授賞式があるというので、これから出かける。

直接の面識はないが、堀場製作所の製品はよく使うので招待状が届いたのかもしれない。

今年は、水の計測にかかわるテーマらしい。

いくつかの企業がこのような賞を設けていて、私も推薦者になっている。

大変良いことだと思うのだが、どの賞も選考のプロセスを明らかにしない場合が多い。

せっかく推薦しても、結果しかわからないのでは推薦のしがいがない。

助成金の審査でいつも思うことは、声の大きい委員やずうずうしい委員の意見が通りやすい。

明らかに差異があるのなら別だが、大方は同じような業績が多いので、強い声に流れてしまう。

国の助成金でも、ボスとなる審査員の系列に大きなお金が流れているのが現状だ。

特に、東京近辺の大学ではそうだ。

もう少し公平な審査があってもよいのではないかと思うのは、私だけだろうか。

地方の研究にも光を当てる仕組みはないのだろうか。

田舎はいつまでたっても田舎で、永久に都会に勝てないのだろうか。

堀場雅夫賞も、選考のプロセスがわかる透明感のある賞になってほしいと願って、授賞式に出てみることにする。

連なる鳥のように次々と台風がやってくる。

海水面の水温が27℃以上なら台風が発生しやすいらしい。

ただ、それだけでもない気がする。

もうひとつの条件は、上空の寒気との温度差ではないだろうか。

急激な上昇流と下降流が、低気圧の発達を加速するのではないのだろうか。

いずれにしても、この種の災害がちょっと多すぎる気がする。

これから大型の台風や竜巻が増えるのだろうか。

それを織り込んだ対策が必要な気がする。

そう言えば、赤道付近で地震も多発している。

何をどうすればよいかなどどいう名案はないのだが、最低限しなければならないことが出来ていないことは確かだ。

これは福島第一原発でもそうだ。

「コントロールされている」と叫ぶより、コントロールされていないことを前提とした緊急の対策が必要な気がする。

あちこちから聞こえてくる情報から推察するに、どうも本当のことが知らされていない気がする。

というより、「本当のことがわかっていない」ということがきちんと知らされていないのではないのか。

本当のことが分かっていないのだから、コントロールされていてもいなくても同じことだという論理か。

例えば、琵琶湖でベントを発見したとき、それを研究するなと言われた。

有形無形の妨害をされて、結局、十分な調査が出来なかった。

同じことが福島でも起きているという。

裸の王様も、自分が裸だと自覚する感性を持ち合わせていたら、恥をかかなかっただろうに。

問題は、現在の事態はもっと深刻だということだ。

極端な気象現象が増えていることを率直に認めて、予期しない災害に耐え得るシステムを早く作ったほうがよい。

そのためには、情報の共有化をしっかりと図ることだ。

既存の学問の枠組みを壊すときが来ているのかもしれない。

Michio Kumagai @KumasanHakken

Michio Kumagai @KumasanHakken

Michio Kumagai @KumasanHakken

Michio Kumagai @KumasanHakken