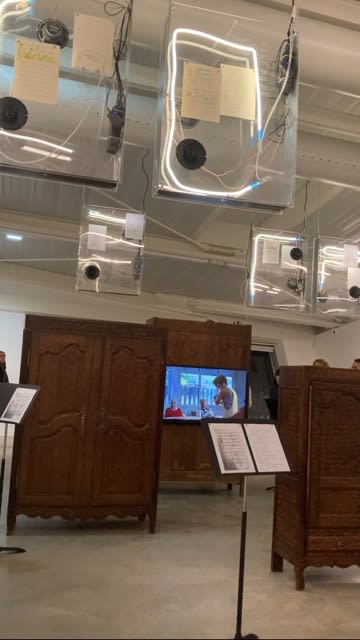

ボルドー市に2つある、大きな国立現代美術館のうちの一つ、MECA美術館にて、アーティストのシャルリー・オブリーCharlie Aubryがアイデアを生み出した「思い出のシンフォニー」の柿落としがあった。

ヴェルニサージュ(初日)には何とボルドーを中心としたフランス南西部アキテーヌ地方全土から1000人もの人が訪れ、翌日のコンサートもかなりの人たちに興味を持って頂き集まっていただいた。

音楽界から飛び出して老人たちや美術の人たちと過ごす時間。クリエーションのことで頭をいっぱいにしていられる、得難い時間だった。

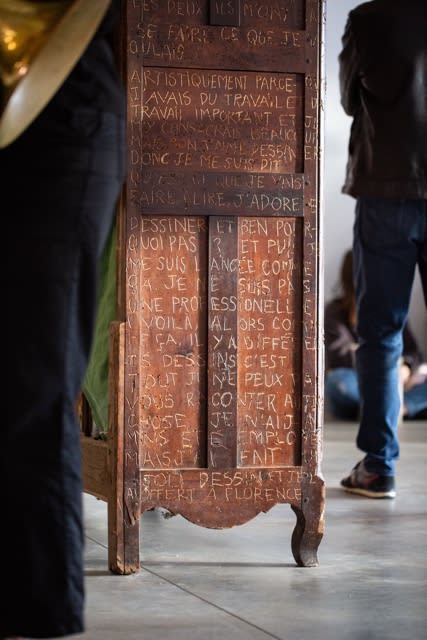

ざっとこのプロジェクトの概要を説明すると、まずシャルリーの依頼通り、9月にボルドーのある老人ホームを訪れて、そこの老人たちに空の五線譜を渡し、自分の思い出を、思い思いに自由に絵に描いてもらった。

私はその絵一枚一枚に対してフルートで即興演奏した。(その時の様子はシャルリーがビデオ撮影し、編集して作品の中心の画面に流されることとなる)

その後、アマチュアの地元の吹奏楽団から来た4人の有志を紹介される。次はその人たちと一緒に展示の初日のコンサートで演奏するための楽譜が必要になる。先述の即興の録音と老人たちのコメントを基に、エレメントやアイデアを抽出して構成を練り、それを楽譜に落とす。しかし読譜力があまりなく、しかも即興をやったことのないミュージシャンにたった数回のリハで共感してもらい、最大の演奏を引き出さなければならないので、自分のやりたいことをただそのまま書けばいい訳ではない。

それには、色んなレベル、色んな楽器をまとめてきた即興アトリエでの18年の経験が、とても役に立った。

そこでは音楽は「コミュニケーションツール」となるので、「さて何をアイデアに作曲しよう」、「上手く書かねば、、、」などという煩悩を避けて、直接音楽にアクセス出来るのだ。(あくまで私の場合は、だけど)

その音には必然的にこの世界の「陰影」のような美しさが織り込まれていると思う。

そんなニュアンスに富んだ生きた音たちを、作品にパッキングして美術館に展示するとは、なんと素晴らしいアイディアだろう!

それは最近流行の「ジャンルを超え混ぜ合わせましょう」、「社会的階級を無くしみんなで仲良くしましょう」みたいな表面的な政治文句から来るのでなく、彼の源泉から湧き出ているから本物だ。彼は芯から他者のことを理解する力を持っているし、本当に優しい、大きな現代版トトロのようだ。

古い考え方の人は「若いから流行に乗ってるだけ」「最近の人は、こんなものが美術作品だと思っているのか」という人たちもいるし、音楽界では、未だ「音符をきちんと全部書かないなんて、作曲じゃない」などと、即興自体を否定する考え方が主流だ。

しかし私は、流れに乗っている人と流れに逆らって来た人が出会い、開けたこの新しい道を行きたいと思う。

「あんたが授業で今日言ってたことって、この本に書いてることだよね?」と最近読んでいるパウル・クレーの「造形思考」のあるページをエッジに見せると、「まさしくそうだね。カンディンスキーの「点と線から面へ」を読んだことは?あれも素晴らしいよ。」

なーんていう回答が返ってくる事は、私の知る限りパリの音楽の世界ではまずないと言っていい。

即興アトリエはここに来て「バウハウス」みたいになって来た!

自分が心の中で思っていることって、ある時現れ始めると、鉱脈を掘り当てたように連動して実現してしまうものなのだ。

名誉なことにシャルリー・オブリー、ミエ・オグラ連名展示となった「思い出のシンフォニー」、ボルドー鉄道駅すぐそばのMECA美術館に、5月末まで展示されています。